月明之夜的隐忧

--读苏轼的《中秋月》

暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。

此生此夜不长好,明月明年何处看?

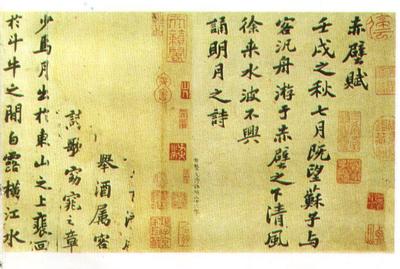

这首诗作于宋神宗熙宁十年(1077),是《阳关词》三首之一,当时诗人任徐州知州。《苏轼文集·书〈彭城观月诗〉》:“余十八年前中秋夜,与子由(弟苏辙字)观月彭城(徐州州治),作此诗,以《阳关》歌之。今复此夜宿于赣上,方迁岭表,独歌此曲,以识一时之事,殊未觉有今夕之悲,悬知有他日之喜也。”由“方迁岭表”可以推断,此跋当书于绍圣元年(1094)作者被贬至岭南途中。

诗人写景状物的高妙之处往往在于细致入微的观察和化动为静的功力。前人写月,常常着眼于月之静态之美,如李白“举杯邀明月,对影成三人”,“举头望明月,低头思故乡”;杜甫“露从今夜白,月是故乡明”等。苏轼则着眼于月之动态之妙:“暮云收尽”写出“云破月来”的瞬间突变;“溢清寒”令人联想到“月光如水泻大地”的景象;一句诗高度浓缩地将“月破云雾照寰宇”的美妙瞬间形象地表现出来,充满动感,这是写瞬间的突变。“银汉无声转玉盘”则写月亮升入高空的缓慢渐变过程:一轮明月挂天空,缓缓地移动,“转动”本有声,一则太遥远,有声也听不到;二则转动得慢而轻,本应有声也无声了,所以说“银汉无声转玉盘”。这两句诗直接写月之动之无声,化动为静,以动衬静,目的是突出中秋月夜之“静”,这种“静”是诗人“心造”的境界,只有在这样的境界里,诗人才可以忘却世俗和仕途的烦恼,用亲情或手足情来抚慰自己受伤的心灵。可惜这种时空是短暂的、不常有的,接下来诗人由写景转入抒情和议论:“此生此夜不长好,明月明年何处看?”身处宦海如浮萍,明年的此时能不能看到中秋月、在何处看到都难以预料,深沉的忧患意识便隐隐地流露出来。苏轼的这种隐忧是有来由的,我们看一看他写此诗前后的经历就会明白:宋神宗熙宁四年(1071)十一月,36岁的苏轼因上书神宗,论朝政得失,触动了王安石,被排挤出京,出任杭州通判;三年后,熙宁七年(1074)九月被罢杭州通判,权知密州;又过了不足三年,熙宁十年(1077)正月,迁知徐州;又过了两年,元丰二年(1079)年三月,移知湖州,是年八月,因何正臣、舒亶、李定等人以其诗文语涉讪谤新法对其进行弹劾,于八月十八日下御史台狱,至十二月二十八日出狱,贬黄州团练副使。从36岁到44岁,苏轼生命中八年多的黄金时光,就在这种浮萍般的宦海沉浮中度过,他对人生的体验太深刻也太全面了。正因如此,他才写出“此生此夜不长好,明月明年何处看?”这样的诗句,发出这样的疑问,这是对前途未卜的一种隐忧。

苏轼对人生的忧患并非始自此诗。在此之前,他26岁时,曾写过一首《和子由渑池怀旧》,诗的开头几句写道:“人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞哪得计东西?”诗句形象地写出了人生行踪漂泊不定、前途难测的隐忧。当时年轻气盛,也许还没有对仕途有更深刻的认识,只是即兴写诗;但诗人的敏感已经让他“意在言外”了。

中秋是团圆、快乐的日子,诗人的惆怅和隐忧已经留在了历史的深处。今天,我们生活在一个相对和平、安定的社会环境中,交通便利,亲人之间不再因距离远而难以团聚。那么,我们就用苏轼的诗句来祝福天下人吧——“但愿人长久,千里共婵娟”!

祝网友们中秋节快乐!

爱华网

爱华网