哥特式建筑是十二世纪中叶前后诞生于法国,后来流传到英国、德国、西班牙和意大利北部地区的一种建筑形式,是13到15世纪流行于欧洲的主要建筑艺术形式。众所周知,中世纪是神学统治的时代,宗教是人们唯一的精神寄托,因此,哥特式建筑作为这一时期的建筑艺术,自然而然充满了浓厚的宗教色彩。在众多的哥特式建筑中,哥特式教堂无疑是其典型代表。

一、哥特式建筑与罗马式建筑的区别

哥特式建筑是从罗马式建筑中发展出来的,但与罗马式建筑有着巨大的形式上的不同,而且二者所代表的精神基质也完全不同。罗马式教堂出现于中世纪早期,即“黑暗时代”,它的建筑构件以圆拱为主,整个建筑结构坚固厚实、四平八稳,强调整齐壮观和粗犷有力,将庄重肃穆的神圣感熔铸于朴实无华的艺术风格之中,显示出一种凝重庄严的精神气质,表现了早期基督教信仰的庄严性。

与罗马式建筑不同,哥特式建筑以纤柔华丽的艺术风格和怪异夸张的浪漫气质著称于世。到了12世纪以后,哥特式建筑以肋弓拱顶和尖形拱门取代了罗马式建筑的圆形拱顶和拱门,以五彩缤纷的玻璃花窗、轻盈纤巧的飞扶壁、玲珑剔透的雕塑和色彩斑斓的教堂内观取代了罗马式建筑的笨重厚实的石头护墙、呆板僵硬的平直结构、单调朴素的回廊装饰和阴暗压抑的室内气氛,而且更以一种大胆而怪诞的波浪风格和疯狂而诗意的想象力取代了罗马建筑的严谨而凝重的风格。哥特式教堂的整个建筑风格、色彩配置和内部雕镂,都是为了烘托空灵幽邃的天国意识这个基本思想,为了激发深沉痛悔的罪孽感。另外,哥特式建筑还追求一种象征性,例如,正堂与耳堂的交叉代表基督死难的十字架;玫瑰花窗连 同它钻石形的花瓣代表永恒的玫瑰,因为玫瑰象征着天国中极乐的灵魂;叶子代表了一切得救了的灵魂;教堂各个部分的尺寸都相当于圣数等等。

二、哥特式建筑的技术特点

哥特式建筑超越了罗马式建筑的厚重感,给人以轻盈、高大、明亮的视觉感受,之所以会有这种视觉感受,与其应用的建筑艺术是密不可分的。

1、尖拱的运用

尖拱是指有两条不同圆心的弧线相交叉所形成的拱圈,在两条弧线相交叉的地方也就是拱的最顶部形成一个向上的尖角。尖拱主要的受力部件是相交叉的拱肋,由它支撑整个拱的重量,拱肋之间就可以添加一些轻质的砖石,这些砖石并不承担主要的支撑作用。这样做,可以在减轻拱整体重量的同时加大拱的跨度,使建造比以前更大更高的建筑成为可能。除了结构上的作用,尖拱还具有重要的象征意义,它向上的尖端切合了教堂建筑上升的意境,引导人们的目光以及心灵,升华人们的思想直到高高在上的天国。

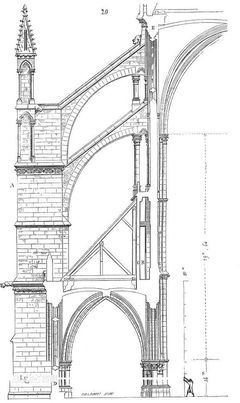

2、飞扶壁的运用

飞扶壁是哥特式建筑的另一个特点。飞扶壁环绕着建筑的主体与建筑的侧壁飞跨连接,起到支撑墙壁的作用,可以抵消一部分侧推力。飞扶壁将支撑整个上部重量的结构由建筑物内部转移到建筑物的外部,进一步减轻了廊柱所要承载的负荷,使廊柱更加的纤细,使整个建筑结构变得更加高大,为开大窗子提供了足够的空间,增加了建筑内部的采光。墙壁的减少使得建筑内部的空间连为一体,光线可以自然传播,教堂中庭可以更大更亮,增强了教堂的神圣气息,也强化了哥特式建筑空灵、纤细的美。

三、哥特式教堂的艺术造型特点

首先,哥特式教堂大门朝西,这样可以使信徒们礼拜的时候面向东方,即面向基督圣墓的地方,成为惯例后,即使教堂不朝向西方,也把正面叫西面。它的内部空间包含三部分:一个长方形的大厅,被两排柱子纵向划分成一条中舱和左右的舷舱或被四排柱子划分成一条中舱和四条舷舱。之所以叫舱与基督教的信仰是不可分离的,因为基督教宣扬信徒们都要同舟共济,互相关爱。大厅的东端正对中舱接一个圣坛,圣坛中央有祭台,祭台前面是唱诗班的席位。

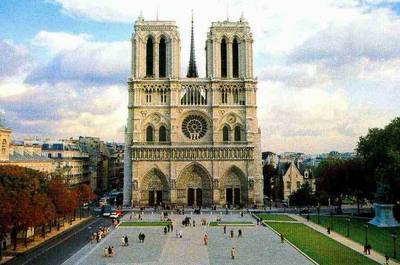

其次,哥特式教堂在体量和高度上开创了新纪录,它达到了一个罗马式教堂不能达到的、且是无先例的高度。例如,从教堂中舱的高度看, 巴黎圣母院的中舱长127 米、 宽12.5 米、高32.5 米,科隆大教堂的中舱长144 米、 总宽45 米、高48 米。教堂的宽与高之比达到了1∶3 左右, 造成了一种垂直效果。

第三个是哥特式教堂内外部形体向上的动势十分强烈,轻灵的垂直线直贯全身。哥特式教堂的局部和细节的上端都是尖的,使整个教堂充满了向上的冲力。哥特式教堂的直升的线条,奇突的空间推移,透过各式各样轻巧雕刻的装饰,综合造成一种“非人间”的境界,给人一种神秘感,成功地体现了基督教把人们的意念带向“天国”的观念。哥特式教堂外部高耸的尖塔,把人的目光引向虚无飘缈的天空,使人有一种接近上帝和天堂的感觉,忘却今生,幻想来世。这种以高、直、尖和具有强烈向上动势为特征的造型风格是教会的弃绝尘寰的宗教思想的体现。

四、哥特式教堂玻璃花窗的宗教寓意

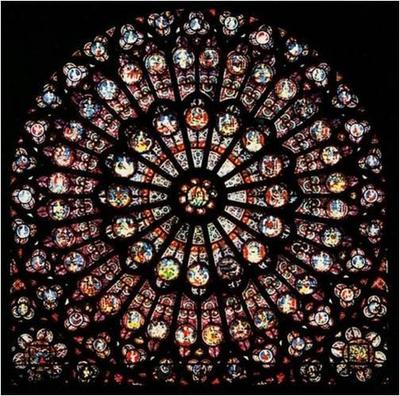

哥特式教堂兴起后,受罗马帝国镶嵌画和拜占廷教堂玻璃马赛克的启发,工匠们尝试在窗子上用玻璃模仿镶嵌画,以借助光线的审美作用。最初在玻璃上着色,后来烧制彩色玻璃,按设计图稿裁成面积不大的各种形状,用工字形截面的铅条拼接起来,窗框上卡住玻璃的铅条勾勒出人物的轮廓,组成图画。开始,彩色玻璃以蓝色为主调,有9 种颜色,随后逐渐转变为以深红色为主,再转变为紫色为主,后又转变为更富丽、更明亮的色调。

哥特式教堂的工匠们用玻璃来描绘精神的象征符号:柔和的光线透过高高的侧窗洒进教堂,光线集中在圣坛部分,将人的思想朝天空的方向引升。哥特式教堂圆形的大花窗是玻璃工艺的典型代表,它由精致的石肋分隔,好似轮辐,体积十分可观,大的直径可达十几米。这暗示太阳,象征着基督,嵌入的圆花则代表圣母玛利亚。

随着彩色玻璃在哥特式建筑上的运用,优美的彩色玻璃窗画诞生了。玻璃图画题材多以宗教性的故事为主,夹杂少量现实生活的题材。这些彩色玻璃镶嵌画的窗子组成了穷人和文盲的《圣经》或“傻子的圣经”。每个或每组玻璃窗画中的形象都与整个系列所叙述的教义紧密相连。阳光照耀时,光线从各个方向涌进教堂,柔和地漫射着非尘世若隐若现的光辉,就像圣灵穿过圣母的身体照亮教堂,教士们认为这正是上帝居所的景象,是把彼岸世界搬到可以直接感知的现实中来,是光的洗礼,能使人们忘却现实的苦难。

哥特式建筑因为一种信仰而诞并存在,是中世纪基督教的杰出成就。哥特式建筑所包含的宗教文化内涵通过它的外观形式表现出来,它的宗教文化功能在中世纪的实践应用中得到证实,所以,哥特式建筑是建筑艺术与宗教文化的完美结合。

参考文献:

赵克仁,《哥特式建筑及其宗教文化内涵》,《宗教艺术》

赵 林,《基督宗教信仰与哥特式建筑》,《文化》2004年第10期

李磊,《浅析哥特式建筑的结构与其轻盈向上的气质》,《齐齐哈尔大学学报》2009年11月

余太星、蒋天堂、董克宁,《石头与玻璃的平衡—试论哥特式教堂玻璃花窗的宗教寓意》,昆明大学学报( 综合版)2005年

【德】沃尔格林著,张坚 周刚译,《哥特形式论》,中国美术学院出版社2004年

爱华网

爱华网