独上高楼,望尽天涯路

——访学杂忆

方锡球

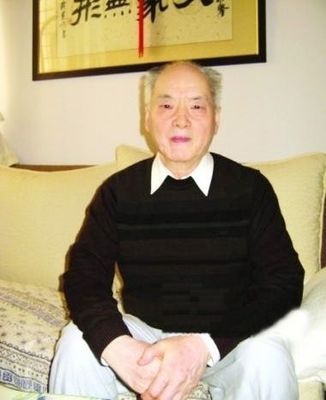

得知童庆炳先生离世的噩耗,我再次对“好人一生平安”的说法产生动摇,对“仁者寿”的信念开始怀疑。同时,我也认定登高望远的学术襟怀和不懈追求是需要代价的,独上高楼的孤独尽管伟大而令人敬仰,但在一个怀才不遇或缺乏“敬畏”的时代语境中是要命的。先生是一位真学者,真导师,更是一位感人至深的教育家。1999年秋我去北师大访学,当时学校给访问学者的住宿、学习待遇和北师大的年轻教师一样,过了一个月左右,却有许多访问学者感觉自己找不到归属,只有少数人没有这样的感受。我和当年跟着童老师访学的胡菁娜至今仍然觉得童老师对我们的要求是严格的,指导非常有效,奠定了我们后来发展的基础。童老师是理论家,但更重要的是教育家,是王一川教授所说的“人师”。虽然后来我并没有在北师大接受学历教育,但受北师大的影响常常令我自己惊讶。对自己在北师大的经历和所见所闻永生难忘。

一

童老师是一位真学者,真导师,更是一位感人至深的教育家。1999年秋,我跟童老师做高访。若是按照当年教育体制规定的说法,我访学一年。但到先生离世前夕,他都一直在指导我的人生和学业,实际上,我跟先生访学了16年。

但我认识童老师已经26年。认识童老师的桥梁是王一川教授。那是上世纪90年代初,北师大中文系办助教暑期进修班,是王老师介绍我进入这个班学习的。连着两个暑期。尽管是暑假进修,但质量高,效果好,至今想起来,觉得比现在的许多博士生课程都管用。

记得管理我们的老师是张本性,班主任是张海明老师。刘庆福老师讲《手稿》,马新国老师上《判断力批判》,都读的是原著。因李壮鹰老师在日本,他的古代诗学六论由张海明老师上。那时的助教,知识结构基本还是80年代初的知识体系,那两个暑假,对我们而言是恶补。

印象最深的是童老师。他两个暑期都给这个班上课,一门是《文学活动的美学阐释》,一门是《心理美学》,当时除感到耳目一新外,就是他的随和、平易以及略显忧郁的神情。一次课后,他还带着我们去他家转了一圈,记得是单元房,三楼或者四楼。先生让我们难忘,绝不只是上课。记得那时王一川老师刚从牛津回来,因为顾祖钊教授的关系,我去过两次东门边上他的住所借书,他也背着女儿去过我的宿舍。王老师很谦虚,不讲自己的海外收获,除以中英文对照的方式给我传授我当时一无所知的新理论外,就是兴奋地讲着童老师的了得,当时我就想,王老师也算中国少见的人才了,还这样敬佩童老师,童老师肯定非常不平凡。

助教进修班结业后,因请教学术兴趣的事情,我与童老师互相通过一封信,在北京社会主义学院的一次文艺心理学研讨会上也见过他,说了一些话。后来虽然交流极少,却因为顾祖钊教授受王一川教授邀请,参加他主编的《文学理论教程》,顾老师常常将北师大和童老师的消息不断带回安庆,在安庆,我和顾老师既讨论童老师的新观点,有时也开心地或沉郁的说一些有关他心情的故事。慢慢地,我们就越来越崇敬先生的道德文章,遂萌生去他那里读书的愿望。

童老师真正认识我是1999年秋天,我去北师大跟随他做高级访问学者。童门聚集大量天下英才,作为无名之辈,我的雄心也是有的。当时,我带着安徽省教育厅批准的一个西方文论项目《艺术形态的人文精神研究》,期盼在童老师的指导下,做出自己期待的成果。第一次去小红楼3号,童老师问,你懂俄语吗?我说不懂,依次他还问我是否懂意大利语、德语、法语,我诚惶诚恐地依次回答不懂这些语种,表示自己懂得一点点英语。他生气了,说你只懂得汉语,还搞什么艺术形态的人文精神研究?即使你懂得这些语种,跨文化本身就有隔膜,何况完全靠二手资料?从你发表的文章看,你的古代文论底子厚,去搞明清诗学吧!那时,在安徽的同辈教师中,我也算是比较优秀的了,可惜就是赶不上西方文论的时髦。我沮丧地离开小红楼,心中无所适从。

在后来的三个月里,我在自己最不熟悉的明清时代的文献中寻找诗学问题,紧张而又怅惘;辛苦而又无效。当时外语和西方文论盛行北师大校园和中国学术界。我一边听着西方话语杂语喧哗,一边苦苦寻找明清诗学的某一个问题,有时心浮气躁,有时又安之若素。经过三个月的乱翻乱找,虽然没有发现什么有价值的问题,也初步对明清时代的学术文化有了一些感性的认识。我一边读明代批评史,找到能够找到的相关著作学习,一边听北师大文学院所有的中外讲座,听文艺学博士生的所有课程。头脑里什么都有——用安庆的话说,是满脑子浆糊。我每两个星期写一篇文章送童老师,他看后一般是否定。虽然我没有跟着童老师读博,但那要求是一样的。这一年的深秋,童老师带着博士生和访问学者去香山,他趴在公交车的柱子上,对我说写文章不能出手太快,就研究问题而言,不能到处打洞,挖个坑就放手,而要下定决心打井,直到井里出水为止。这就要求判断的功夫,一是判断这个地方的地下有水,二是打井是讲究技巧的。也就是发现的问题一是要有意思,二要回答得精彩, 三是在材料方面全面占有,这样才能贴近问题,有效解决问题。虽然这些我都懂得,但听他一说还真是开了窍。此后,我的访学日子就还真是阴转晴了,阳光普照,研究进展得十分顺手。之后写过几篇文章,送给童老师,他看后建议我修改后投到几种刊物。在我访学一年结束时,系里召集访学人员和相关老师座谈,童老师再次阐释"打井说",得到老师们的认同。离开北师大前夕,我也收到了《文学评论》和《文学遗产》等刊物的用稿通知。

在一个阳光灿烂的上午,我怀着感激之情去红三楼向童老师辞行,他表示中午和我一起吃饭,在我高兴的情绪尚未洋溢开来的时候,他突然让我回安庆后买个电脑,用电脑作为工具学习英语,他轻言轻语而又不紧不慢:回去跟着电脑一边听着,一边读着,一边记着,一边学着,学好了英语再回来。并认真提醒我,你在北师大的收获不是写出了文章,而是知道了自己的长处,找到了自己的研究方向,另外要下决心写明代诗学史。我说我学力单薄,写不了那样的大部头,他就说肯定行,除非你不愿意。这种对一个年轻人的信任,使我后来体会到,我一直比较自信也是先生给的。何止他讲的那些!其实我的最大的收获是学习了童老师的学术眼光、研究方法和人文关怀,我深受影响的还有童老师的理想主义情怀和有些浪漫的人格精神。北师大访学开阔了眼界,培养了发现问题的敏锐和解决问题的执着,从此以后我进入了学术界

此后,我就一直在明清诗学领域学习和研读。一晃15年过去了,15年来,我和童老师一直保持着密切关系,遇到问题总是请教他,而他的建议和指导往往十分有益和有效。在指导我的过程中,我深深感到他对学术、学术队伍建设和人才培养有着无止尽的思考和追求。

我一般每年都会去北京出差一两次,去北师大小红楼或北沙滩(租房,只住两三年)先生家请益,成了我到京的一个重要内容。每次去,先生自己开门,领我到客厅,坐下来,让保姆小郭泡好茶,我就开始听讲。除少数几次外,他一般直奔三个主题:文艺学中心建设和发展状况;有前途学生的状况;国内外学术界的话题及某些学者的研究。先生放松地靠在沙发上,慢悠悠的讲,我神情专注地听,要是我插话,他就会把眼光投向我,以讨论的语气和方式与我交流。每次都在一小时以上,中间也会有电话来,但他一般都明确告诉来电者过会再打。每次临走前,总是鼓励我:你现在做出来了,要继续搞。所以每次去,都相当于进修过一次。我在一个偏僻的地方高校工作了30多年,大家不感到我落后,就与每年去小红楼“进修”有关。

二

最难忘的是先生的关怀。

作为杰出的人文学者,他和我一再强调学术研究要扎根在现实之中。他在文学审美特征论、文艺心理学研究、创作美学、文学文体学、文学的“人文―张力”说、文化诗学等众多的理论建树中,始终体现着一个理论家的现实关怀。他心中始终有中国、中国现实生活问题、中国文化现实问题。每当我静下心来读先生的书,都能从他朴素的学术文字中读出对现实文化建设的意图和对当代中国社会建设的理想情怀。在他的学者生涯和教育生涯中,他倾注毕生的心血和情感将自己对中国现实问题的关注,在学术研究和教育实践中,以其特有的理论话语呈现出一种令人感动的学术关怀和文化关怀。今天回想起来,正是因为他的中国情结,造就了他的“天下襟怀”,以这样的胸襟和气度做天下文章,自然登高望远,不会迷失方向,其学术话语必然是人品,是责任担当,更是陈寅恪先生之所谓“大道”。

不仅学术研究里有关怀,先生还在生活中践履人文关怀。记得1999年深秋,他带着我们去香山看红叶,山路风光无限,不想遇到两个年轻人打架,头破血流,看客围了几层,他们各自的妻子似乎还在怂恿并期待自己的丈夫能够打赢对方,两家的孩子吓得哭叫不已。我们转过山角,上面的一幕展现在我们眼前,我们尚未做出反应之际,童老师已经冲出几米远,冲到两个年轻人中间,一边用头顶住他们,一边声明自己是60多岁的老人,并大声疾呼劝说他们,这时我们才一拥而上,拉开双方。之后,童老师不仅给他们讲打架的危害,批评两位妻子的虚荣心,还劝说他们讲和,目的是为了年幼孩子的心理健康。对素不相识者如此,对同事、学生、亲人的事例就更多了。2003年,我因在安庆工作久了,加上学校平台较低,想调到南京的一所学校,征求他的意见,当他得知孩子入学问题难解决,他毫不犹豫地说,你到哪儿都是吃饭、读书、睡觉,读书、睡觉、吃饭,为什么要去南京呢?孩子的成长要放在第一位。前几年我女儿考博,遇到一点小挫折,他愤怒地批评我一通后,说我不跟他商量,没有在报考前听他的建议。批评之后,帮我分析原因,想办法,断定问题一定会解决。最后果然解决了。他非常忙,考虑的都是国家学术文化建设、发展的大事,能够在我的婆婆妈妈的家务中如此耐心和动情,我感到这里是一个人文学者和教育家的人文关怀。

先生是“仁者”。2011年夏天,我在青岛海边。下午接到他的电话,他居然说求我帮忙,用“求”这样的字眼,不符合他的风格。原来是保姆小郭的女儿高考,在湖北省没有录取,按照招生规则,还有一次补录的机会。我立即打电话回我们学校了解在湖北还有没有招生计划,有些难度。我几乎就想放弃了,不想半夜两点手机声响,我长期睡眠困难,没有入睡,接听了电话,是先生,他说补充一件事,小郭女儿要读英语专业,已经给我发过邮件,要说的都在邮件里,并强调,小郭在他家已经十几年,跟家里人一样。小郭女儿高考遇挫,让先生半夜两点难以入眠,那时他已经动过一次大手术,我当时第一反应就是不管能否完成这个任务,天亮了得回安徽。先生的“仁者”之心,让我接受了一次做人的教育。

三

先生去世后,各方面的说法是他爱爬山,其实先生是热爱自然,对“人”和“人的世界”一往情深。那年爬香山,他一边向我们介绍香山红叶的品种,一边采摘几片审美价值较高的黄栌树叶,我看上他采摘的一片,找他要,他说,去,我采给曾先生的,你自己找。曾先生是他夫人。记得2012年清明节前,我陪同他在皖南绩溪等地考察之后,驱车来到宣城,到宣城之前,他对皖东南的这座城市充满了期待。因为谢朓和李白都与宣城结下不解之缘,对于没有到过此地的我们来说,若是走进宣城,就意味着我们与谢、李二位结了缘。这对于文化人,是有兴味的雅事。中午时分,车子到达目的地。朋友在城市的路口迎接。因为热爱李白,童老师忘记了是吃饭的时候,提出先到敬亭山。时间过了十二点,敬亭山依旧人山人海,一派现代气息,怕找不到李白了。就在我们沮丧之际,一片竹海之中的玉真公主墓碑,让我们驻足良久,按照风景区对李白“相看两不厌,只有敬亭山”语境的说明,这首诗的的含义和通常解释的大不相同,在我感慨万千之际,童老师也产生了犹豫。据说回北京后,他花了大量时间考论这首诗。我感到,先生在我们这样一个人欲横流的时代,是想坚守、提倡并发展古典的“深情”,建构历久弥坚的人与人,人与自然之间的关系。果然,离开宣城的路上,先生提出到当涂大青山去一趟,大青山,是李白的长眠之地,先生要去李白墓园去瞻仰一番这位伟大的文化人。

夕阳西下时,我们到了大青山李白墓园。我们是最后进去的几位。与敬亭山比,院内十分寂静。先生想起此时正是清明时节,应该给李白献花。我根本没有准备,在园内随手掰下一株柳枝,太大了,童老师很生气,说:你这人!我说为了李白和盛唐那样的健康时代,应该送给李白有明显生机的柳枝,我还说,唐代人喜欢杨柳,它是文化和人情的符号呢!童老师什么都没说,我只好给他摘了三枝迎春花替他准备着。在李白墓前,我们分别给李白鞠了三躬,童老师恭敬地将迎春花献在墓碑前。他将缅怀和春天送给了李白。

路上,我始终纠结着:李白在那样的时代,尽管遭际有时也不够好,但他总相信明天会好,所以从来也就不会想到背叛。这不让他想到坏主意的东西就是文化;让他对情感执着的东西就是诗歌。真正的诗歌都是好人写的。而好人的一生,也是真正的好诗。先生的一生,不仅自己的情感执着,对自己亲近的人也要求他们情感执着,先生做的是好人,他的一生也的确是真正的好诗,这里也许就有古人所谓的“道”吧。想这些的时候,我在车子前座回头看了看他,他也看了看我。我想,他热爱自然的原因之一,就是因为道法自然吧。尽管他自己未必这样想,但他的一生,所成就的名山事业确实如李白所言之“大道如青天”了。

先生爱自然,有时想出远门走走,是因为他怀念故乡,他希望在故乡的自然中感受慰籍。先生是相信“天人合一”的,认为人与自然“同质同构”。先生的晚年,特别是曾老师去世后,在许多情境下,都要提到他的故乡。他来过五次安徽,对安徽的文艺学学科建设给予无私的支持,为我省文艺学学科发展培养了许多管用的人才。除三年前教育部在安徽开会那一次匆忙往返外,其它四次也都爬爬山。1986年芜湖开会,他还不认识我,1999年合肥开会,去黄山,雨狂风骤,那次太胜、雪虎也去了,在暴雨中爬起山来,依然兴致勃勃,当他看到黄山雨后的云朵在群山间缭绕,他是欣然怡悦的。另外就是2009年深秋和2012年春天我邀请他来过两次安徽。这两次,都是曾老师离世后,给我印象深刻的是三点:一是坚决不上九华山,因为曾老师不信仰佛教;二是在安徽无论江南江北,无论见到庄稼还是山上植被,无论见到山间小溪还是长江,他都反复提起和连城老家的山水相似:秋天在皖西南大别山他说,你看,这松树、毛竹,我们老家都有,一模一样;春天在皖南胡适故居门外,看漫山遍野的油菜花,映照在一个个粉墙黛瓦的徽派古村落之间,他说,哇,你看,这油菜花多美啊,我老家比这里的还多。三是在安徽一些人文景点,他会想起福建的人文,如在陈独秀陵园,他不说陈独秀而说跟安徽有关的福建人严复和林语堂。先生的故乡情结和中国情结一样,总让人感叹不已。

我后来感觉到,我们从他那里获取太多,而给予的太少。有这种体会后,除了每年出差到北京去他家请益外,我偶尔也会打电话问候他。记得今年元旦前后,先打座机,无人接听,打手机,也如此,于是打保姆小郭手机,小郭的女儿胡蓉蓉接了,说在吉林长白山看雪。我请童老师接电话,她说才睡,那时下午4点。我只好请她转告。今年6月初,他打电话催问我主持的基地重大项目进度,我劝说他注意保重时,提及年初去电得知他在长白山看雪,我觉得那么冷的天在东北看雪,对他不适宜。他却转移话题,说我没给他打过电话,要是打了,他会记得,我当时鼻子一酸,差点掉下泪来。电话的那一头依稀听到小郭说我打过,他恼怒地说,现在才说。我马上说过些日子去看他,他说,你又不来,我说我一定去。这是我和童老师最后一次通话,待到我再去看他时,看到的是灵堂的遗像和八宝山的遗容了。犹记前两年,是他动心脏手术后,我坐在他家的客厅,看他生活有点乱,间断性打嗝已经十几天了,又浑身乏力,就劝他别看书,别做学问了,他掉转头,问我,不看书,不思考,要是得了老年痴呆症怎么办?

我这才明白原来他坚持爬山,除了缅怀故园、难忘童年生活外,主要是想保持自己的生意盎然状态,当然也包括保持心理的生机,这样,他才能去发现更多的问题,推动这些问题的解决,才能够更好地指导自己的学生。我终于知道,为了学术,为了学生,为了教育,哪怕衣带渐宽,为伊消得人憔悴,先生都在所不惜。

四

先生对文艺学中心倾注了大量心血和深情。我每次去他家,都能明晰地感到他不仅将中心作为中国学术和现实文化问题的研究基地,还非常执着地要将中心建成世界一流的人才培养基地。

记得有一两回,他同我讲到钱翰为人老实,但视野开阔,发现问题的眼光犀利,看问题往往出人意料,又学了很好的法语,将来会贯通中西。随后就尽情给我展示和展望他的中心的未来是多么有希望,学者中有法语背景的,有英语背景的,有俄语背景的,有日语背景的,有德语背景的,有中国古代的,有中国近代的,有中国现当代的,还有研究中西比较的。接着,他还会规划未来中心要研究哪些问题。随后,他会谈到学生的情况。近几年,讲得最多的是一位姓李的同学。讲这些问题时,他已过古稀之年,还那么有精气神,我就想,这种青壮年人才有的理想主义情怀,令人惊讶的弥漫在童老师的身上,他的有些浪漫的人格精神使得他异常执着,使得北师大文艺学研究中心按照自己的学理和逻辑起点,不断发现问题,推动问题研究的广度和深度,逐渐形成北师大文艺学中心自己的问题系统,从而进一步建构中国自己的文艺学体系。北师大文艺学学科常被人提起并津津乐道的还有人才培养,我们在安徽,与华东地区的高校接触多些,大家见面时,若谈到学科建设与人才培养,总是不忘赞叹南大的古代文学学科,对北师大的文艺学学科,往往赞叹其培养的高质量人才,占住中国文艺学的半壁江山。先生这样钟爱文艺学中心,我是非常理解的。记得1999年还是2000年申报教育部人文社科重点研究基地时,文件上规定,申报基地的学科或团体的条件之一是要有60万经费,可当时文艺学学科没有这么多钱,在十五年前,这是一大笔钱,他夜不能寐,甚至要顾祖钊老师托关系在银行贷款,顾老师找了一圈,没办法,找我,我也借不到那么多。那时他居然不找学校麻烦,后来学校很支持,问题解决了。先生这种发展学科的决心、坚忍和毅力,我今天想起来都感到他是在拼命。由于先生每次必谈文艺学中心,大多数情况下,我出了他家的门,一般都要去中心看看,自觉将中心作为自己的学习平台。

先生无限热爱自己工作了一生的北京师范大学,始终希望北师大发展得更高更强。大约三年前,南方一所985高校的一位教授在学术会议上谈及本科教学改革以及他们的做法,先生触动很大,那一天始终处在思索状态。过了一段日子,我去北师大,和过常宝教授谈到这件事,据过老师讲,童老师回来就找到教务处,提建议,说思路,讲方法,一整套的设想。在他看来,本科教育非常重要,北师大要建设世界一流大学,没有一流的本科教育,教育不出一流的本科生怎么行?这期间,先生去合肥出席教育部社会科学委员会人文学科委员会议,我去看他,他从会场回到房间,当时李春青老师和安徽师大丁放老师也在场,他又谈及本科教学改革,说北师大要汲取全国高校本科教育的有益经验,你们安徽的祖保泉老师给本科生上《文心雕龙》课,要求本科生背诵12篇《文心雕龙》,考试默写,这样的功夫是必要的,我回去让学生背20篇。祖先生早已作古,祖先生布置学生背《文心雕龙》是20世纪80年代的事了,已经过了几十年,他还记着这样的教学经验可以帮助北师大建设世界一流大学。

北师大文学院的队伍建设也让先生魂梦牵萦。他对自己的老师一直怀抱崇敬之情,他经常提起黄药眠、钟敬文、启功等先生,北师大文学院昔日的辉煌深深镌刻在他的心尖上,他去世后,我梳理先生往昔的言行,才懂得他用全副神情去拥抱北师大,以全部才华去发展文学院的原因之一,是因为他太希望北师大的辉煌不褪色,永葆学科青春。大约五年前,钟秉林校长在安徽做了一个高等教育改革与提高教育质量的报告,报告中谈到学科队伍的人才建设和领军人物,以童老师为例,高度赞扬童老师的教育家情怀与理论家的视野和胸襟,在将童老师与高等教育质量、与队伍建设连在一起之后,这位著名的校长说:北师大要建设世界一流大学,不能没有童庆炳先生这样的人物。据说,要是中文系那个二级学科进步差点了,他会直接说的,天真纯情如此,确实一腔真诚。对学校发展真诚,往往就顾不了自己。今年3、4月间,一位学者与我谈及去年长江学者评审情况。他说评审会期间,童老师和他在一起,一看先生身体比先前差了,就觉得他不应该再去参加工作量很大的长江学者评审,但他考虑学校的需要,拖着多病之身参加。不仅参加,他还利用休息时间试图说服每位评委进一步支持北师大,因为北师大文学院有两位教师入围,他的意思是都要上。文科长江学者的指标本来就极少。这位学者感叹,以童先生的盛名和地位,他这样为学校奔波,实在让人动心。

6月14日晚八点多,当李春青老师和赵勇老师向我确证童老师遽归道山的那一刹那,在这个广袤国度的学术时空里,已经灯火阑珊了。当我们穿梭在先生开创的学术繁华之中,享受无边光景并从中受益的时候,我倍觉凄怆。因为先生几十年经历的是风风雨雨,沧海横流,先生独上高楼,望尽天涯路的胸襟和胆识,衣带渐宽终不悔的艰辛和忠诚,沿着自己的漫漫修远之“道”前行的坚韧执着,都让我情不自禁地凄然,泪湿满襟;怀想先生生平,我体会到的是“哲人其萎,泰山其颓”的感受。先生之风,山高水长,我们只能长太息以掩涕,并化作永恒的忆念和永远的缅怀了。

附:《仲夏八宝山送别童老师》

方锡球

童师登山去,青峰一路花。

香山看红叶,景山伴落霞。

远行金山岭,归去故人嗟。

忆昔上黄山,雨狂石径斜。

健步莲花峰,笑话松如麻。

木铎响清音,红楼叙物华。

弦歌满乾坤,山高动万家。

闽江路漫漫,水长生白发。

春风绘新景,杏坛驰骏马。

白云遥望处,满目桃李葩。

京师风云会,池塘默听蛙。

举头蓝天远,明月隔天涯。

今日长相别,泪湿满襟纱。

2015年6月18日夜

2009年10月下旬考察皖西南大别山

2009年10月底考察桐城派故里

爱华网

爱华网