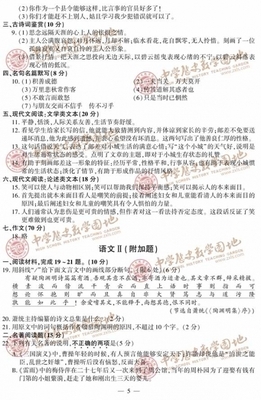

兰烬落,屏上暗红蕉。

闲梦江南梅熟日,

夜船吹笛雨萧萧。

人语驿边桥。

我来到小镇的时候,在巷口遇到囡囡,她跑着撞到我身上,我及时抱住了她。她抬起头来看我,有些羞涩和惊恐。恐怕我是她见过的第一个小镇陌生人。我牵起她的手,笑着说,娘娘送你回家。于是,巷旁的路灯在青石板上拉出了两个影子,一高一矮,手牵着手。

见到囡囡的阿婆时,显然她很吃惊。她是个典型的江南老人,瘦小,眼睛却很有神,像是能洞穿世事一样。她说,囡囡很皮,整天向外跑,喊都喊不回来。她说,囡囡是个孤儿,由她带着。只是,她越来越老,也许有一天她再也睁不开眼睛了,囡囡就又是个孤儿了。她说,小镇很少来外地人。

阿婆留我下来吃晚饭,清汤淡水一碗面,她说,客人来了要吃面,长长久久。于是,在小镇,我裹着披肩,来来回回踩在青石板上,数着路灯,一遍又一遍。有时,在门口的石凳上一坐就是一天,偶尔翻翻随身带着的书,潦草地写上几个字。安静地发呆。小镇的生活让浮躁的欲望渐渐沉淀,渐渐消失不见。囡囡显然对我手上的书感兴趣,也不出去疯跑了,就坐在我身旁。

“想看吗?”我眯着眼睛看着她。

“嗯。可是……我不认识。”她害羞地低下头。

“我教你识字吧。”我说。

“真的?”她狐疑。

“当然是真的。”我认真地说。

“骗人。阿婆说,小镇从不来外地人,即使来了,几天后就会走的。”

“我不会,至少在教会你识字之前,不会走。”

“打勾勾,骗人是小狗。”

拉勾上吊,一百年不许变。这是我们的约定。

当囡囡看完我带来的所有书后,我打开了手机,我以为早就停机了,但是并没有。有人定期为我缴费。不用猜我也知道是谁。于是,我拨通了来小镇的第一通电话。

“你在哪儿?”

“黎里。”

“你打算就这样,单方面地划上句号,还是惊叹号……”

“对不起,对不起。”我慌乱地挂断电话,关机。

事实上,我还是害怕,害怕面对他,面对我自己,面对小镇外的生活。我从自己的婚礼上落荒而逃,扔下那个世间最爱我的男子,让他一个人面对一切,面对长辈的责骂,宾客的质疑,所有的流言蜚语。而我,一个人跑到小镇一呆就是两年。虽然小镇让我平静,让我不再害怕,却也让我无法再回到过去,回到一切都没发生的时候。

阿婆走过我身边,叹气道,终究还是得面对。我抬头望向她,她并没有看我,所以我无法知道,她是在和我说话,还是自言自语。

两天后,在巷口,我低头,不敢看他的眼睛。不停地绞手指。像一个犯了错的孩子。

“你还是和以前一样,心虚就绞手指。”

“对不起,我……”

“到底是为什么?如果你不愿意嫁给我,我不勉强你,我只想知道为什么。”

“不,不是。如果这一生我要嫁人,我只想嫁给你。只是,我太害怕了。你的步伐太快,我追得很辛苦。”

“我不明白。”

“在那座都市的人,可有停下脚步看看周遭的人群,哪怕是身边最亲近的人。你看路上的人们,个个行色匆匆。那样的快节奏令人窒息。你知道,我们常常散步的公园有多少个石板凳,假山后面的小路有多少级石阶,我们回家要经过多少个路口,有多少盏路灯?这些你都知道吗?这些都是我在等你的时候曾数过无数遍的。渐渐的,我习惯了一个人数,习惯了等待,也习惯了等不到你,自己回家。你总是那么忙,而我,有一颗慢灵魂,我消化不了这样快节奏的生活。我怕有一天你的爱也这样匆匆地就走了。”

我终于抬起头看向他。 许久不见,他清瘦了许多。我知道,这段日子他一定受了很多责难。他抱住我,轻声地说,我很想你,你就一点儿也不想我吗?眼泪还是没出息地流了出来。晚上,阿婆煮了一碗清汤淡水的面,于是,他也在小镇住了下来。

我们日出而作,日落而息,远离了世间的一切。常常从巷头走到巷尾,撑着一把油纸伞,在蒙蒙细雨的江南小镇,踩着岁月斑驳了的青石板,数着驳岸有多少级石阶。他说,他要赌一下,如果石阶是双数,我就跟他回去,如果是单数,他不会再找我,随我去。我默许。他牵着我,一步一步,默默地数着。看着他认真而又紧张的表情,我笑了。拉住他说,别数了,是双数的,我早就数过了。他也笑了。

在小镇的最后一段时间里,我们帮阿婆把老房子收拾了一番,希望她能住得舒服一点。阿婆说,住了几十年了,怎样都是舒服的。临别,阿婆送我们到巷口,对他说,你要好好照顾她,不然下一次你就真的找不到她喽。他满口答应。我抱着阿婆,阿婆在我耳边说,囡囡,记得回来的路。说完便推开我,转身离去。

二十年前,当六岁的我撞到一个陌生女人身上的时候,我的一生都改变了。那是我第一次离开小镇……

文/宣啸

2011.12.12

爱华网

爱华网