葛传椝

葛传椝

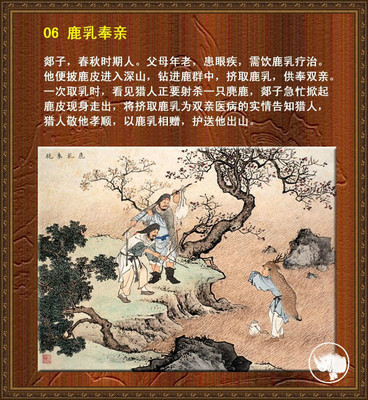

(1906.9~1992.7)

生于今嘉定镇,中国民主同盟盟员。幼时家境清贫,初中辍学后,自学英语。民国10年(1921年)考入上海电报传习所,翌年至崇明县立中学任教。民国14年起任商务印书馆英语编辑,直至八一三中日淞沪战争爆发。其间发现很多中文词意义相同,而英语的习惯表述却差异很大,即以6年时间编写《英语惯用法词典》,于民国31年出版,是为中国人编写的第一部英语词典。在查阅《简明牛津词典》时,发现其中不少错误,即致信给词典编者福勒,为福勒所钦佩。之后,为中华书局、竞文书局编写英语读本。民国34年就职光华大学。1951年光华大学与大夏大学合并成华东师范大学,执教至1954年,继而至复旦大学外文系任教。参与《新英汉词典》、《英汉四用词典》等的编写工作。被誉为中国外语教育界先驱之一。

摘自上海地方志办公室《嘉定县续志》

葛传椝先生二三事

邓大任

《万象》二〇〇五年八月号刊登了严锋先生的文章《伟大的杂志》。我比严锋先生年长大约二十岁。文中描述他父亲在上世纪六七十年代的经历和感受,引起我强烈的共鸣。那个时代(偷偷地)苦学英语者对《英语学习》杂志的感情,非亲历很难体味。严锋先生在文中还谈到他对葛传椝先生的景仰。从三十年代开始,葛传椝先生是中国英语自学者的标杆。从五十年代开始,他的《英语惯用法词典》是英语自学者的“圣经”;六七十年代,我曾精读此词典三遍,“每有会意,便欣然忘食”,其中甘苦,唯有自知。严锋先生在文中谈到葛传椝先生的一些往事,我想作一点补正。

一

H. W.Fowler一九三三年十一月二十四日给葛传椝先生的回信,收入葛先生上世纪三十年代选注的Present-Day EnglishProse (Book One)一书。该信不长,全文如下:

24 Nov., 1933

Dear Sir,

I find no difficulty in believing that you will attain,if you have not already attained,your ambition of writing Englishas no other Chinese can; for your letter is in faultless English,and, long as it is, nowhere betrays, as nearly all foreigners’letters do by some trifling lapse in idiom, that its writer is notan Englishman. I receive many letters in English from foreigners,but do not remember ever having had occasion to say this before. Ifthis statement can serve you in any way, you are free to make useof it.

Your comments upon points in The King’s English are allacute and pertinent, and I am greatly accepting the corrections ofmisprints and wrong references that are among them. The wrongreferences are due to the change of paging for the third edition; Icorrected many such, but some escaped me.

I have read all your criticisms with care, and find thatI should be ready to defend what we wrote in all, or nearly all,cases; but I regret that, owing to pressure of work, old age (75),and failing eye-sight, I cannot comply with your request forexplanations, or argument – except for one or two general remarks.Many of your criticisms turn on the fact that advice given inM.E.U. (Mr., any one, &c, with comma after onepreceding noun, to-morrow, &c.) is not acted uponin the K.E. Well, K.E. was written some 20 years earlier, and M.E.Urepresents my later views and is to be taken as superseding theearlier book where the two books differ; it was hardly possible tobring K.E. into conformity on points where what is laid down inM.E.U. is merely advisory and suggests reforms that are still farfrom general

acceptance. It is not to be expected that views should undergo nochange in 20 years, but only that the later ones should be theresult of carefulconsideration. But yourremarks show the care with which you have read the two books, and Iaccept the compliment with much pleasure.

Yours very truly

H. W.Fowler

我尝试把此信译成汉语:

葛先生台鉴:

您在英语写作方面有独傲于所有中国人之上的抱负。我完全相信,即使目下您仍未实现这个抱负,但他日必能实现,因为几乎所有外国人的信都在习语的使用上有若干微小失当,从而暴露作者并非英国人,而您的信是用无懈可击的英语写成的,尽管信很长,但从头到尾都看不出作者不是英国人。我收到外国人写的英语信多矣哉,但在我的记忆里还未说过这样的话。如果此言对您有任何用处,请随意使用可也。

您对 The King’sEnglish一书所提意见,尖锐而又中肯,其中对印刷错误和文献出处标注不当的指正,我完全接受。文献标注不当,是第三版重新编页造成的,我本人改正了不少,但仍然有一些未能察觉。

我细读了你的全部批评,自问对于拙著的各种质疑,理应全都——或大都——予以答辩;可是,很遗憾,由于工作繁忙,年事已高(七十五),视力衰退,实在无法遵嘱一一作出解释或商榷,只能概而言之说几句话。从您的许多批评可以看出,M.E.U.所述意见(如 Mr., any one等,在先行名词之后加逗号,以及 to-morrow等),K.E.并未遵从。K.E.较 M.E.U.约早二十年写就, M.E.U.则代表本人后来的看法,若两书所言相悖,应取后一本书。M.E.U.有若干意见,仅属提议,冀求改进而已,并未得到普遍认同,要K.E.与其统一,恐无可能。悠悠二十载,总不会看法丝毫不变,只是后来的看法乃深思熟虑所得而已。不过,从您之所言,看出您读两书之精细,承蒙赏识,在下万幸。

福勒

一九三三年十一月二十四日

信中K.E.是福勒的著作The King’sEnglish(《纯正之英语》)的缩略,M.E.U.是福勒编著的词典A Dictionary of Modern EnglishUsage(《现代英语惯用法词典》)的缩略。福勒对葛传椝先生“无懈可击的英语”的赞赏,特别说明“我收到外国人写的英语信多矣哉,但在我的记忆里还未说过这样的话。如果此言对您有任何用处,请随意使用可也”,读后确实叫人心灵震动。

二

陆谷孙教授在《万象》二〇〇一年十一月号提到葛传椝先生“曾致信Henry W.Fowler,专就此公兄弟二人的成名作《简明牛津英语词典》质疑指谬,F君旋写来回信,对英国之外竟有人如此熟知英语惯用法,大表赞赏,葛从此名声大振……”。陆谷孙教授可能记忆有误。从本信可见,葛传椝先生不是对《简明牛津英语词典》(TheConcise Oxford Dictionary of CurrentEnglish)“质疑指谬”,而是对《纯正之英语》和《现代英语惯用法词典》两书提出意见。

《英语世界》一九八三年第三期发表了葛传椝先生自己写的题为《漫谈学习词汇》的文章,其中有一段话,可做印证:

我曾经被人“谣传”说我少年时带曾经通读过 The Concise Oxford Dictionary ofCurrent English。事实上我从未这样做过。我只是在这本词典中仔细读过“a”,“about”,“above”……等等。不但弄懂每个词的确义,而且弄懂每个举例,还把它记住。我直到现在认为我当时用的这番功夫是给我终生受用不尽的。

福勒一生只写过这一封信给葛传椝先生。葛先生用英语为前文所述的Present-Day English Prose(Book One)一书写了一篇“Introduction”(“导言”),其中谈到这一封信:

I wrote to him early in October, 1933 and received hisreply of November 24 of the same year on January 6, 1934; I wroteagain some days later, only to learn from his brotherA(rther)J(ohn) that he had died on December 26, 1933 and that hisletter to me must have been among the last things that he wrote. Iam in possession of four volumes of Tennyson sentby A. J. inmemory of his late brother; these were one of his school prizes atRugby.

我尝试把这一段话译成汉语:

一九三三年十月初我写信给他(指福勒),于一九三四年一月六日收到他一九三三年十一月二十四日的回信。数天后,我又致函给他,可是他的弟弟阿瑟·约翰·福勒告诉我:他已于一九三三年十二月二十六日仙逝,他给我的回信,必系他最后遗作之一。我现在仍存有阿瑟为缅怀其已故兄长而寄赠的四卷丁尼生集,那是他读书时参加橄榄球比赛的奖品。

至于严锋先生文中提到“后来连美国人编惯用法词典都要写信过来向他请教”,恐属讹传。田雨三教授曾在《英语世界》一九九三年四月号发表纪念葛传椝先生的英语文章,其中提到:

G. & C. Merriam Company’s reply (datedMarch 4, 1937) to Mr. Ge concerning Webster’s New InternationalDictionary, Second Edition: Permit us, in the beginning, tocompliment you upon your own mastery of our language. All of thecomments which you make are pertinent and interesting to us, and wemarvel that a man not naturally familiar by birth with our languagecan understand its idiom so well….

这一段话,田夫人胡君倩女士有汉语译文如下:

关于《韦氏国际新词典》第二版,梅里安公司复函葛先生(一九三七年三月四日):首先请允许我们赞许你对我们的语言如此精通。你的一切评论,我们看来都是恰当而有趣的。我们奇怪像你这样并不生来熟悉我们语言的人,竟会这样洞悉它的习语……

所以,是葛传椝先生先写信给梅里安公司,梅里安公司给他回信,而不是“连美国人编惯用法词典都要写信过来向他请教”。

三

我自己与葛传椝先生有过一次书信往还。一九八二年,我首次访问美国,主人(一位美籍菲律宾人)设宴款待,上菜后,主人问我味道如何,我说“It’snotbad”。主人品尝后亦认为不错,回答说“Yes”。我大惑不解,因为在中国自学英语的人,对“Yes”和“No”的使用特别敏感,他既然同意我说的“It’s not bad”,按照中国教科书的说法,本应用“ No”回答才是。我当时就此向主人请教,他想了一会之后,仍坚持说:“应该用‘Yes’。”回国后,我冒昧用英语给葛传椝先生写了一封信,就这个问题和另一个问题向他讨教。葛先生不嫌我浅薄,立即用英语给我这个素未谋面的自学者回信。当时物质匮乏,信是用圆珠笔写在一张从拍纸簿撕下来的小纸片上的。信云:

24 June 1982

Dear Comrade Deng,

Though I can produce no evidence, I feel that the “Yes”as a reply to your “It’s not bad”is correct. “Not bad” is almost afixed phrase = “quite good” or “fairly good” and is different from“not clever”, “not happy”, “not a boy” etc., all of which aresemantically opposed to “clever”, “happy”, “boy”.

“…so what did it matter if she was married or not?” isnow very common, if still condemned by some people. After all, whatis condemned actually exists. Incidentally, “so what did it matterif or not she was married” would sound worse, though it is notimpossible in informal style. Certainly it is more condemned than“if…or not”.

You might say I seem to be non-committal. But usage issomething that one often has to benon-committal about.

With best wishes,

Yours sincerely,

Ge Chuangui

我尝试把此信译成汉语:

邓同志:

尽管我拿不出任何证据,但我觉得用 “Yes”回答你的 “It’s not bad”是正确的。 “notbad”几乎是固定短语 = “quite good”或“ fairly good”,与“ not clever”、“nothappy”、“not a boy”等不同,后面的几个短语在语义上是和“clever”、“happy”、“boy”等相反的。

“...so what did it matter if she was married ornot?”现已非常普通,尽管还有一些人不赞成。说到底,凡是有人不赞成的东西,实际上都是存在的。附带说一下, “so what didit matter if or not she wasmarried”听起来就差一些,尽管在非正式文体中也不是不可能出现。当然,这种说法比“ if…ornot”更为人所不赞成。

你可能会说我有点不置可否。可是惯用法本身就是你时常只好不置可否的东西。

致最良好的祝愿!

葛传椝

一九八二年六月二十四日

信中等号的使用耐人寻味,严谨之中带有一丝幽默,学者与随和老人的形象跃然纸上。

二〇〇五年八月写于佛山市

(原载《万象》2005年 11月号)

舅公葛传椝

钱宁(国务院原副总理钱其琛之子,葛传槼先生为钱其琛舅父)

从小听说,舅公葛传椝是一个奇人。说是奇人,有两个意思:一是有些名;二是有些怪。先说“名”,舅公生前是著名的英文专家,有“活字典”之称,是《新英汉词典》的主要编写者之一;再说“怪”,舅公虽是复旦大学的英文教授,自己却从未上过大学,他的专业是英文,一生又从未出国留过洋,连一张“克莱登大学”的文凭也没有。

用今天的话来说,舅公是自学成才。他的英文完全是自己在家里学的,还有就是在街上听外国传教士布道,当作听力练习。父亲回忆说,他小时候在学校学英文,回到家里讲,舅公一听就说:不对,不对。然后,马上找出一份香皂的英文说明书,当作教材,亲自来教甥辈。他40年代编纂出版的《英语惯用法词典》,一直是这一领域的重要参考书。

说舅公没有出过国,还不够夸张,实际上,他连上海都没出过——除了去过一次黄山休养。不过,据说他根本没有上黄山,只在山脚下的旅馆读了几天英文,就回沪了。有趣的是,80年代后,他为许多想出国留学的学生写过许多推荐信,他说:“君子成人之美”。“之美”者,赴美也。

英文是舅公生活中的全部乐趣。他每日的工作就是在阁楼上阅读英文报刊。他的“阅读”,真是“不求甚解”,全不管内容,只看句型和用法。每当发现文章中有新的短语和用法,并出现两次以上,他就会像发现新的行星一样兴奋,认真记录下来。因此,他的英文有时会比英美人还时尚,而这日积月累的记录,就是一部新英文词典的坚实基础。

舅公一生的心血集中在了《新英汉词典》。词典在1976年12月第一次出版时,没有编写者,署名为“《新英汉词典》编写组”。开篇的前言是这样写的:“《新英汉词典》是在无产阶级文化大革命伟大胜利的鼓舞下,在批林批孔运动深入发展的大好形势下编写、出版的。”直到“文化大革命”结束后,1978年新版的《新英汉词典》发行时,词典上才印上了编写者们的名字。舅公的名字被排在了第一。

我只见过舅公一次。那是在80年代初期。印象中,换乘了好几趟公共汽车,到了当时很是偏远的复旦校园,又费了些时间,才找到舅公的住所。舅公刚好工作完,从阁楼上下来。他人高且瘦,以前家里人都称他为“高娘舅”,我循例,叫他“高舅公”。那天,在舅公家,我吃了午饭,菜很丰盛,又听他谈了许多当时我完全不懂的英文。

再见舅公的时候,已是1997年的岁末了,他的骨灰在家乡嘉定的一个墓园里入葬。那年,《新英汉词典》已经重印了40多次,发行了800多万册,如今,词典的印数,快要突破一千万册了。

钱学森一脉——

留得家风在 不怕闯四方

本刊赴上海特派记者 李荣刚《 环球人物 》(2009年第1期)

是“开明”而不是“没落”

在探秘嘉定钱氏的过程中,记者采访了钱其琛之子钱宁。在交谈中,一个曾经成就辉煌的学术世家渐渐清晰起来。在清乾隆时期,嘉定钱家曾是江南最大的学术世家,其代表人物有钱大昕和其弟钱大昭,而钱其琛是钱大昕一支的后裔,他也是钱王钱镠的第三十三代孙,属“仍”字辈。钱大昕是清代著名的史学家﹑汉学家,留下了《十驾斋养新录》﹑《潜研堂文集》等逾四百万字的作品,被后世誉为与顾炎武齐名的“一代儒宗”。1993年,钱其琛为钱大昕的墓园题字,并为此后出版的《钱大昕全集》题词。

到了现今,很多学者和钱氏族人都说嘉定钱氏“没落了”,但为什么会没落,嘉定钱氏的近况到底如何,却没人能说得清楚。为此,记者和上海钱镠研究会秘书长钱武东一道,驱车40公里赶往嘉定区外冈镇,来到了嘉定钱氏祠堂的所在地。

祠堂大门紧锁,一位住在附近的顾姓老乡告诉记者,最初的钱氏祠堂早在天平天国时期就毁于大火,现在的这座是清朝时期复建的,里面基本没有任何当年的遗物。“这里还当过粮管所,后来为了搞旅游开发,钱氏祠堂才得以复原。”祠堂虽在,嘉定钱氏的族人却早已散落四方。在祠堂所在的小镇上,记者一家家走访询问,发现方圆10里之内,竟没有一家姓钱的,难道嘉定钱氏真的已经不复存在?

钱武东告诉记者,嘉定钱氏最大的特点就是崇尚开明和自由。在中国传统的家族观里,一家人宁可穷困一些,也不愿意分离。但是在嘉定钱氏家族中,很多人却会为了事业和理想远走他乡,这就是嘉定钱氏很少聚居的原因。但无论在其他省市还是海外,都活跃着相当数量的嘉定钱家人。钱其琛的父亲钱阶,就是为事业迁徙他乡的代表人物。

名校里的穷学生

20世纪初,钱阶因为学得电气机械知识,被李鸿章创办的天津电报局录用,但这份远在天津的工作却让他陷入了犹豫:按理说,刚成亲不久的他本应在老家过和和美美的日子,但眼前的这份工作却很有诱惑力,他不但能学以致用,说不定还有机会闯出自己的天地。最终钱阶决定背井离乡,带着新婚不久的妻子举家迁到天津,成为天津电报局的一名工程师。

因为通晓英语,钱阶的工资很高,仅次于当时的外国雇员。1928年次子钱其琛出生,给这个原本温馨的家庭更添了几分欢乐。在此之前,钱阶已有了一个儿子钱其珏,此后又育有一子一女,钱其璈和钱其灿(钱其璈是后来的天津市副市长、天津市政协副主席)。

儿时,钱其琛每天的首要任务,就是读书识字。“虽然我从未见过祖父,但从父亲的口中,我能够了解到他是个有学问、爱学习的人。”回忆起祖父,钱其琛之子钱宁表示自己的印象并不深刻,“听奶奶说,爷爷学过绘画,而且写得一手好字,酷爱书法。在跟随电报局在川东大山深处施工时,还临摹了许多石刻。”

钱阶的小家庭十分幸福,然而命运并没有一直垂青于他们。1937年钱阶病逝,使整个家庭陷入了困境。为了更好地扶育子女,钱其琛的母亲于1938年带着子女南迁上海,依靠积蓄、抚恤金以及宗亲的接济来维持生计。

“祖母出身书香门第,对学习非常重视,虽然那时家里经济紧张,但对子女的教育绝不懈怠。”钱宁说,在祖母的苦心经营和培养下,父亲于1942年考入了上海名校大同大学附属中学。

在学校里,钱其琛学业出众,每年都能拿到叔苹奖学金。1945年,钱其琛中学毕业。关于母校,他曾回忆说:“大同中学的三年,不仅树立了自己的人生观和确定了自己的政治方向,而且改变了自己的生活方式,影响到自己的爱好、习惯,甚至性格的养成。”1994年春节,钱其琛还特意在钓鱼台国宾馆会见了叔苹奖学金的创办者顾乾鳞夫妇,以示感谢之意。

作为一名外交家,钱其琛的英语造诣来自于其舅葛传的培养。葛传是我国英语教育界的先驱,有“英语活字典”之称,是《新英汉词典》、《英汉四用词典》的主要编写者之一。少年时代,每逢休息日,钱其琛都会到舅舅家学习英文,这为他日后走上外交道路打下了深厚的基础。

影响深远的家训

“我出生于1959年,是父母的第二个孩子。刚到学习的年龄,就发生了‘文革’。好在家里藏书很多,从父亲的那些书本中,我学到不少知识。”钱宁告诉记者,钱家世代都记得“读经传则根柢深,看史鉴则议论伟。能文章则称述多,蓄道德则福报厚”的家训,父亲就极爱读书,家里除了书还是书。“父亲也非常节俭,家训‘勤俭为本,自必丰亨,忠厚传家,乃能长久’,一直影响着我们。”

钱其琛对子女的教育很宽松,基本任他们按自己的意愿自由发展。“文革”结束后,钱宁进入中国人民大学学习中文,毕业后供职于《人民日报》文艺部。1989年,钱宁以优异的托福成绩获得了密歇根大学新闻系奖学金,留学美国。

提起自己在美国度过的六年,钱宁津津乐道,他学业优异,还获得过“受欢迎讲师”的称号。1995年,钱宁选择了回国发展,“那年我已经35岁了,我曾在国内学习中文,又在美国读了新闻学。出于文化角度的考虑,我希望回到祖国。”

在钱家的家训中有这样一句:“利在一身勿谋也,利在天下者必谋之”。回国后的钱宁虽然仍想做一名记者,但却不想利用家庭关系来谋求职位,他最后在美国导师的帮助下,进入永道会计事务所(现在普华永道的前身)做了一名商业顾问。钱宁后来也曾说:“对于中国知识分子,依靠自我和经济独立,远比作出反抗社会的姿态或承担社会良心的角色更为重要。”

谈起父亲和家庭,钱宁告诉本刊记者:“读书、修身是钱家历来的传统。我要感谢我的父亲,他是个爱读书的人,也总是敦促我们要多读书,是他让我继承了钱家的这个传统。”如今,钱宁是八维在线有限责任公司(中国亚马逊在线)的首席执行官,不仅面貌酷似父亲,在言谈之间,也透着一股子出自书香门第的内敛与儒雅。

钱其琛外长的舅舅,英语自学成材的典范"葛传槼"

多年前英语界有句话叫"南葛北许","北许"既<论持久战>的翻译第一人许孟雄教授,"南葛"即是一个没有经过正规英语培训,而且学历不高的复旦大学外文系教授葛传槼.现转载文章以鼓励我辈

英语惯用法词典的评论

高伟士爵士(Sir,ErnestGowers)曾引述一则丘吉尔的逸闻:传闻诺曼底登录前夕,丘吉尔就登录计划写了一封短札给军情局人员,“你为什么要在这儿用intensive?这里用intense才对!你应该好好读读Fowlerd的英语用法词典。”

登陆作战,兹事体大,丘吉尔竟为一词之用写短札给军情局,除了证明其行事认真(?)外,似乎也从侧面证明了Fowler的英语用法词典之经典。确实,这本用法词典初版至今已近百年,始终风行不衰。而Fowler兄弟也以成为英语国家家喻户晓的人物,在英语学习界,名声恐怕也仅次于“灰公”(A.S.H,即牛津高阶的第一任主编A.S.Hornby,姓名首字连起为灰,其人为耆老,故人尊为灰公)。然则——下面要讲一个让爱国青年们肾上腺激素疯狂分泌的真实故事:伟大如Fowler者,也要写信向一个中国人求教!

————这个中国人的名字叫:葛传槼。就是这本英语惯用法词典的编著者。

我不知道Fowler向葛请教什么,只知道爱翻Fowler字典成癖的丘吉尔,也被葛传槼先生抓出来一个错误:

事情是这样的,二战结束后不久,葛先生和桂绍盱先生着手为中学生编了一本英文文选,其中收入了丘吉尔的雄文“各尽所能”('EveryMan to HisPost').当时并没有什么问题。1984年,劫波度尽,桂先生去世(1983年)后,葛传槼先生重读自己当时编选的文章,忽然发现丘吉尔有一个语法错误。

原文中有句:“when I said in the House of Commons theother day,that I thought it inprobable the enemy's air attack inSeptember could be more than three times as great as it was inAugist...'

这句话很简单,理解上应该没有什么问题。但是葛传槼先生立刻看出了句中“as greatas”后面的it用错了。因为air attack in September不能同时又发生在August.

“细枝末节,吹毛求疵。”也许很多人会这样说。

是的,葛先生也这样自称:“I can only plead meticulousaccuracy.”(这个称号据说是某外国明哲赠给他的,未知是谁)

但正是靠这样一点一滴吹毛求疵,他编成了今天已成为经典之作的《英语惯用法词典》。

这个葛传槼,是何许人也?

葛传槼是一个神话。1906年9月5日生于上海。没有读过大学,基本上没有受过正规教育,硬是靠在商务印书馆做学徒自学成才,变成了英语泰斗,乃至后来成为复旦大学英文系的bigthree(另两位是系主任杨岂深和教授徐燕谋)。陆谷孙在《秋风行戒悲落叶》中,回忆葛公曾致信H.Fowler兄弟,就其惯用法词典质疑指谬,Fowler一读大为佩服,这是葛公名声大振之始。随后就专注于研究用法,成为此方面专家。“学生戏称葛先生有三大法宝:即断定名词是可数不可数,前面应加定冠词不定冠词,动词是及物还是不及物。”后人回忆葛公,也说他“爱读书,但是只是爱好字词”。每当发现一个新用法,就高兴得手舞足蹈。

这也可以从这本字典中看出来。这本书是葛老的心血结晶,据说曾经是英语学习界神话中的神话。严锋撰文说过自己是如何逐字抄写这本词典的(载《万象》)。更近的例子是,我父亲就读同济大学数学系期间,曾经去复旦拜访过葛先生。据他说,交谈内容虽已不记得,但对老先生在英语词汇方面无所不知的风范崇拜得五体投地。这本书被他提起,我立刻到处找,忽然发现这本书虽然出了新版,但是很难买到。我问了外语书店老板,据说此书很不好卖,所以曾经有过也被退货,遑论再进了。

我经常想为什么那个时代既无四六级也无托福考试,却出现了许多英语大家。钱钟书的例子也许还只是证明了西学了力量,但葛公的例子足以证明了人的因素,——别忘了那个时代没有互联网,没有BBC和VOA,连像样的学习字典都没有(牛津高阶是50年代的事了)。但是我可以很确定地说,那个时代人的英语水平,远远高过现代。是中国人变笨了吗?——爱国青年恐怕首先要站出来反驳我。当然不是,那是为什么?

PS:说到葛公,有一件逸闻。文革中葛公被迫检讨,检讨书里写自己有“求名思想”。举出的例子是他读到名人的姓有专门的形容词,于是他就想自己的姓的形容词是“Keian”。这又是“狠斗私字一闪念”的事。红卫兵叫三名三高提问题以掌握思想动向,葛老问:“‘地修反’是单数名词还是复数名词?”

我与清有缘

覃学岚

说来也许没人相信,虽然我现在执教于清华大学外文系,但和现在几岁便开始学习英语的孩子相比,我真是十分惭愧,直到上小学的前几天,我压根儿就不知道世上有学校,小孩子到了一定的年龄要去上学,所以在我刚满7岁后不久的某一天,听到父母商量着要把我送去上学时,我完全懵了。当然,就更别指望我有“外国”和“外国语”的概念了,这一方面是因为我出生在鄂西一个偏僻的土家山寨,另一方面是因为我出生的那个时代父母根本就顾不过来关心自己孩子的学习。

直到1977年初中毕业时,还是只听说“学好数理化,走遍天下都不怕”,这年下半年进了高中,才第一次知道了英语的存在。

两年后,本来学理科的我因为几分之差没能考上大学,却在去学校取高考成绩的时候,被英语老师张武全老师派来的一名同学(这位同学的父亲正好是学校的一名老师)把我给截住了,要我务必去见张老师一趟,原来,张老师要调到县师范学校去开办一个英语专业班,张老师觉得我是一块学英语的料,让我报志愿时什么别的学校也别报,就报这个县师范的英语专业班,说实在的,我虽当面答应了,但心里却有自己的小九九,毕竟,按我的成绩,报一个省中专还是绰绰有余的,不想张老师也不是那么好糊弄的,还特意叮嘱带我们去县城填报志愿的老师把我盯紧点儿,不让我报别的学校。我又趁带队的刘老师不注意赶紧在第一志愿里填报一所后来才知道只招文科生的财贸学校,于是我的第一志愿也就等于白报了,阴差阳错地就与英语打起交道来了。

1981年师范英语专业班毕业后,我被分配到了我们县里的最高学府,记得当时还不叫县一中,而是叫城关中学,当上了英语教师,这一教就是3年,初中三个年级的英语全教了一遍,第一年教初一,第二年教初三,第三年教初二。两年后,争取到了一个进修指标,进入了宜昌师专外语科(现三峡大学外国语学院)英语教师专修班学习,同班同学中有熊音,这个人名大家也许没怎么听说过,但《山楂树之恋》相信听说的就不在少数了,熊音便是这本小说作者的真名,也是小说中静秋的原型,一个智商很高的才女,给我印象最深的是她似乎心有二用,可以一边和你聊天一边背她该背的东西,师专毕业之前半年便在武汉大学研究生入学考试中取得了高分,可惜没有报考前没征得当地教委的同意,于是未能录取,次年再考,更以各科第一的成绩获得录取)。也就是在这期间我与清华有了缘分,与清华外文系有了缘分。

与许孟雄先生的一段忘年交

早就想写写我与许老的这段忘年之交了的,可总是一拖再拖,去年初夏,系主任刘世生教授给了我一份《21世纪英语教育周刊》,我先是一愣,后来才知道原来是上面的“大家”版上的“许孟雄翻译毛泽东著作第一人”一文中提到许老对我的提携,再次唤起了我想写点怀念许老的文字的念头。

这里,我想还是先简单地介绍一下许老,回头再谈我和许老的那段忘年交以及对我整个人生的影响。

许老,是一个不该被遗忘的大家。我们这样说,是有很充分的理由的。首先,他有一腔爱国热情,1937年抗日战争爆发后,他立即辞去在中央大学的教授职务,只身来到长沙十八集团军(即八路军)办事处,找到了办事处负责人徐特立,经其引荐,进入了南方局设在武汉、由周恩来直接领导,王炳南具体负责的对外宣传小组,先后将毛泽东的《论持久战》等多篇著作和大量关于抗战的文章译成英文,陆续在国外发表,起到了很好的宣传作用(电视剧《长征》提到过这一细节,当时负责译文校对的是同一小组的王炳南的妻子安娜,负责打字的则是有“江左才子”之美称的毕朔望,详见《世界知识》1984年第2期上王炳南的“中美会谈九年回顾”一文)。美国著名记者兼作家埃德加·斯诺看了许老的译文后,曾大加赞赏,认为他的译文很地道。周恩来曾亲口转告许老:“斯诺先生看了你翻译的《论持久战》,大加赞扬,说你翻译得非常好。”武汉沦陷后,许老回到已前往重庆的中央大学任教,其间,他利用业余时间,搜集了许多有关抗战的通讯报导,英译后向美国《亚细亚月刊》投稿,几乎无稿不登,两年共刊出20余篇,使得美国人民和海外人士对中国共产党及中国人民的抗日战争有了更好的了解。抗战结束后,远东军事法庭在审判日本战犯时发现当时的国民党外交部提交的英文上诉材料不合格,于是有人举荐许老担此重任,独自翻译了近百万字的日军侵华罪行材料和控诉书,为国际法庭审判冈村宁次等日本侵华战犯提供了确凿证据。

1949年许老在得知新中国成立的消息之后,毅然决然地告别了赏识自己的罗家伦大使(罗家伦出任国民党政府驻印度大使拉上了许老做他的一秘),冲破重重阻力,携妇将雏,绕道越南、香港,经天津回到北京,投身新中国的建设。1992年夏天,我第二次去中国人民大学宜园许老家中拜访许老时,许老曾亲口跟我讲起过这件事情。

其次,许老英文造诣极深,汉译英更是泰斗级人物,能出其右者甚少,而且桃李满天下,培养了众多重量级的人才。20世纪80年代,英语学界曾有“北许南葛”之说,“南葛”是指上海复旦大学的葛传槼教授(前外长钱其琛先生的舅舅),“北许”即是指中国人民大学的许孟雄教授。

说来也巧,当时窝在那个巴掌大的山城小镇,虽然知道许老是《英语世界》答问栏的支持人,葛老是《新英汉词典》的主编,但并不知道二位老人原来有这么高的地位时,我居然与“北许南葛”都有书信联系,而且葛老还向我推荐了一位后来也成为了我意气相投的好友,福建泉州师院的庄志兴先生,给我印象最深的是,葛老也是长我近60岁的前辈,然而在我与葛老仅有的两次通信之中,对我均是以您相称,落款前还在自己大名前署上一个“弟”,虽然我知道这是过去文人之间书信往来之间的谦辞,但我心里总是惴惴不安。葛老可是英语界的大牛啦,上世纪30年代,葛老给King’sEnglish词典主编H. W. Fowler写信,挑出了词典中数十处错误,Fowler回信称赞:… your letter isin faultless English, and, long as it is, nowhere betrays, asnearly all foreigners’ letters do by some trifling lapse in idiom,that its writer is not an Englishman. I receive many letters inEnglish from foreigners, but do not remember ever having hadoccasion to say thisbefore.大意是:你写信所用的英文完美无暇,无可挑剔,况且,信虽很长,却无一处能让人看出来此信是出自一个非英国人之手笔,而凡是外国人的信,习语上都会有一些瑕疵,让人一眼就可以写信的人不是英国人。我经常收到很多外国人用英语写的信,但在我的记忆中,能让说出上面这番话的,这还是绝无仅有的第一次。要想得到这样的评价,可不是件容易的事,因为Fowler可不是一个普普通通的英国人,而是英语国家近乎家喻户晓的人物,他的那本King’sEnglish也不是一本普普通通的词典,而是一本从出版至今已有近百年,却仍然风行不衰的经典英语用法词典,据传,在诺曼底登陆前夕,丘吉尔看过登录计划后,曾致信一军情局人员,质问“你为什么要在这儿用intensive?这里用intense才对!你应该好好读读Fowler的King’sEnglish”,可见其影响之巨。而正是这位十分重视语言的英国首相,1920年的9月11日在德国纳粹空军(Luftwaffe)于同年9月5日调整了其战略,突然把攻击重点由皇家空军基地转向伦敦平民百姓和其他大城市时,发表了一篇题为“EveryMan to His Post”(各尽其职)的慷慨激昂的广播讲话,这篇广播稿开门见山第一句话就是:When I said in theHouse of Commons the other day that I thought it improbable thatthe enemy’s air attack in September could be more than three timesas great as it was in August, I was not, of course, referring tobarbarous attacks upon the civil population, but to the great airbattle which is being fought out between our fighters and theGerman Air Force. 若干年后的1984年,葛老在重读这段话时也挑出了其中一个不易觉察的毛病:as great asit was 中的那个it用得有问题,因为这样一来就等于把the enemy’s air attack in September(敌人9月份的那次轰炸)与8月份的那此轰炸是同一次轰炸了,葛老的英文修养由此可见一斑。

此乃题外话,还是回来说说许老吧。说到许老的英文造诣和汉译英的水平,从上文的叙述中想必已可窥一斑,这里我只想再略举几例以资补充,许老所著的《英语难题400例》、《英语难题研究一千则》仅从书名即可看出非同一般;许老翻译的茅盾的《子夜》和周立波的《暴风骤雨》也是有口皆碑的佳译,难怪邓小平1979年1月出访美国的英文文件最后也是请他把关的。

至于说许老桃李满天下,例子则更是不胜枚举。

前面提到过的那个“江左才子”毕朔望即是许老的得意门生,许老的这位高足可是了得,他是新中国驻印度使馆的第一任一等秘书,当然这也得益于许老,前面提到过毕朔望也同在许老所在的那个对外宣传小组,其实,正是许老把他带到了王炳南身边,才使得他成为该小组最年轻的成员,也才使得他接触到了毛泽东,尤其是得到了周恩来的赏识与信任。而这位毛泽东曾在天安门城楼上“屈尊”向其求教英语发音、周恩来在出访途中戏称其为“同进士出身”、印度总理尼赫鲁曾对其口译技能赞叹不已、“英语水平之高,连印度许多高级官员也自叹不如,以为他出身英国牛津或剑桥”(裴默农语)的毕朔望先生在回忆自己的恩师时,也是一点也不吝惜褒奖之词:“许先生那一口流利的英语委实是妙不可言!”“我与许先生有生死之交,是他把我领进了共产党!”60年后,毕朔望在诉说如烟往事时,依旧是激情难按。

上世纪80年代中央人民广播电台曾有过一档非常有影响力的英语教学节目《星期日英语》,这档节目的主讲人便是2009年去世的我国著名的英语语音教育专家,国际关系学院教授申葆青女士,申女士以其纯正的英语语音、出色的专业功底、严谨的治学态度、特有的风采魅力,给千千万万的大、中学生和其他英语爱好者留下了难忘的记忆,对我国改革开放前后英语教育的普及和发展产生过深远影响。这位“教会百万人学英语”的申女士亦是许老的爱徒,说到这里,我想到了能反映此师徒二人情谊的一段佳话。上世纪80年代的某一天,海淀教师进修学校请来了申葆青女士讲学,可当申女士走上讲台,目光落到坐在最后一排的一位老人身上时,平日里在中央人民广播电台里说一口地道流利英语的申女士突然舌头不听使唤了,学员们愕然地顺着申女士的目光望过去,看到了一个熟悉的面孔,这不是我们学校的英文打字员嘛!正在学员们纳闷之际,鸦雀无声的教室里响起了申女士哽咽的声音:对不起,今天的课我不能讲了,我没有资格站在这个讲台上,因为我最崇敬的老师就坐在这里。原来这位默默无闻的老者,这位天天为学员打印学习材料的英文打字员就是解放前就已经大名鼎鼎的许孟雄教授。被错划成“右派”的许老在1980年得到平反后,最初只是在海淀教师进修学校谋得了一个打字员的工作,这天许老得知自己的得意弟子被请来讲学,才特意悄悄地坐到教室里来的,他老人家是想来看看自己昔日的爱徒如今出息得怎么样了。一个在监狱里度过了17年之久的老师,居然还惦记着自己学生的成长,这是何等难得的师德呀!

桃李满天下的老师也许不止许老一人,但能赢得满天下桃李的感激的老师可能只是凤毛麟角,对此,有的老师只是一味地埋怨学生不知感恩,其实也不妨想一想自己有哪些方面值得学生感恩。

下面我就言归正传,谈一谈我与许老的那段交往吧。和许多跟许老有过交往的人一样,我也是通过当年许老在由陈羽纶先生(陈先生也是清华的校友)主编的《英语世界》上主持的答问栏而有幸结识的。当时我在宜昌师专进修,一日在看一本四川人民出版社出版的英语专著时,我发现书中出了一个不该出现的错误,本来该用虚拟语气的句子却没有,心想正好通过《英语世界》答问栏把这一错误指出来,以免误导更多的读者,于是冒昧地给答问栏去了一封信,以提问的方式提出了这个问题。不想没过几天,我便收到了一本《英语世界》,里面还附了一封编辑部转给我的许老的信,许老信上说以后有什么事情可以直接写信给他而不必经过《英语世界》转,并留下了具体联系方式,看后我激动不已,一连几天都感觉跟做梦似的。

而这还算不上什么,更令人意想不到的是,随信寄来的杂志上在我提的那个问题后面的括弧中白纸黑字写着(覃学岚宣昌师专副教授),这可愧煞我了,因为这本杂志在当时很受欢迎,在大专院校,尤其是在外语系的师生中间,几乎是几个人当中就有一本。于是我的同学和老师很快就发现了这个令我恨不得有个地缝可以钻进去的尴尬问题。好在我的老师和同学都只是善意地笑了笑,也没怀疑或者说认定是我自己在提问时写了自己是副教授,原因我想除了当时人们都比较淳朴,不会刻意地把人想象得那么坏以外,还有一个可能就是所问的问题幸好还不是那么弱智,再加上人家注明的是“宣昌师专”,而我是宜昌师专,我也可以说不是我,而是有个“宣昌师专”正好有一个与我同名同姓的,尽管既没有“宣昌师专”,也不太可能有与我同名同姓的,这一点在后来进入了互联网时代之后,我刻意地去google或百度了一下,证明确实没有。我想之所以出现上面的尴尬,主要是因为我当时提问的时候落款处只写了一个“宜昌师专外语科”,没写明自己是老师还是学生。说到这里,还得坦率地提到我事后干的另一件当时自以为很智慧,现在想来却很愚蠢很后悔的事情,事情出了之后,我想到了去信《英语世界》说明一下自己并非副教授而是学生,但就在我提笔的时候,却突然灵机一动,耍了一个小聪明,只是声称自己不是副教授,而没写上本该写上的“而是学生”那半句。好在陈羽纶主编没有理我的茬儿,压根儿就没把我的那个声明登出来,我想可能是陈先生识破了我的小伎俩吧。

就这么在这次既带给我了激动又带给了我尴尬的事件之后,我开始了与许老长达7年的书信往来,直到1992年我第一次与许老谋面。这期间最令我感动的有两件事情,也对我的人生走向产生了深远的影响。

第一件事情是,我当时翻译了一则民间故事,其中有一个地方怎么也处理不好,于是我斗胆把自己的译文寄给了许老,请他帮忙修改润色。为了把问题说清楚,我这里不妨先简单地介绍一下这个民间故事,故事的题目是“前头的和后头的”,讲的是一个民间智慧人物帮着断一件很棘手的案子的事情,大意是有个烧炭的成亲不到半年,老婆便跟一个拐子跑了,烧炭的告状喊冤,经了解,那跟人私奔了的老婆确实不是什么好东西,是嫌穷爱富变了心,知县为难,只好请杜老幺(民间智慧人物)来帮着断案,杜老幺也是个嫉恶如仇的人,决定一定要把那女人判给她烧炭的老公,于是如是这般地跟知县出了一番主意,结果过堂时知县便按法子让原告被告三人前中后跪成了一条线,拐子跪在前头,女人跪中间,烧炭的则跪在后面,开庭之后,知县把惊堂木一拍,指着跪在中间的女人道:本县今天就问你一句话,你到底是愿意跟前头的还是愿意跟后头的?那女人不假思索地答道:奴家心愿跟前头的。故事说到这里,想必大家也能猜出结果来了,我就不再啰嗦了。翻译成英语有两个难题要解决,第一是汉语可以用同一套词汇表示时空的前后,而英语表示时空前后的却是两套词汇,这个问题不解决,整个故事也就“虽译犹不译”了,这个问题,我经过苦思冥想,好歹算是解决了,即用序数词来代替表示时空前后顺序的词汇,但到此问题还是没有彻底解决,因为两个男人中间还跪着一个女人,你总不能问你是要第一个还是要第三个吧?也不能改变原文,只让这两个男人跪在那里。有时候,思路一下子短路了,怎么都找不到办法,我当时就卡在这里了。没想到许老一下子就把这个问题轻而易举地给化解掉了,他在译文中加了一个Betweenthe two,于是整个问题就成了Between the two men, which one do you choose? Thefirst one or the second one?一个把我脑袋都快想破了还是没想出解决办法的问题就这样被许老巧妙地解决了,真是不由得叫我佩服得五体投地。由此可见,许老不仅英文造诣好,而且智慧也超人。更令我感动的是,因为我初学翻译,什么都不懂,只能找来一篇原文,再拿一张纸把它翻过了,没想到许老不仅帮着修改了译文,还硬是亲自将原文一段段剪开,贴在了用打字机打好的打一段留一段空白的白纸上。

第二件事情是,我在接近而立之年遇到了一件令我头疼的事情:自上世纪80年代末我便开始陆续在各种刊物上发表译作,更是于90年代初开始在一些有影响的学术期刊(如《外语教学与研究》、《外语界》等)上发表论文了,有的人也许会问,这不是好事么?怎么说会是件令人头疼的事情呢?其实,这一点只有在小地方呆过的人才会有体会。换在了像我目前所在的清华,这当然是求之不得的好事,但在我当时所供职的那个小县城,的的确确是件令人头疼的事情。在那种地方,你是无能不行,有能力更不行。你成天无所事事,领导肯定对你没有好感,但等你真正做出了一点成绩,尤其是当你做出的成绩超出了你的领导,那么你的领导对你恐怕就不只是没有好感的问题了。所以 ,我不得不想办法,迅速给自己重新找一条出路,于是想到了考研,当时我很无知,不知道像许老这样的资深教授也要退休,于是直接给许老写了一封信,询问许老还招不招研究生。许老很快就回了信,信的内容大意是说,说句良心话,你的水平在我看来可以来人民大学教书,而且可以亲自为我推荐。然后就是,如果一定要考研的话,建议我考清华或北大,并告知我他老人家自己就是清华毕业的。许老不是那种说虚话的人,没过多少天,我还真接到了时任中国人民大学英语系主任罗舜泉教授的一封信,信中虽然没提许老推荐我去他们系任教的事情,但表明了这样一层意思,有什么要求让我尽管跟他们提。看了许老的信后,我备受鼓舞,倒不是说我真不知自己有几斤几两,梦想去大学当教师去了,而是对我自己考研更加有信心了。1994年我能如愿以偿地考取清华大学外语系的研究生,可以说正是许老那番话鼓励的结果。

由此我也真正明白了一个道理,人是需要鼓励的,所以自此之后,在我自己的教学中,我始终注意发现学生的优点,真心诚意地去鼓励他们,而且尽可能地给他们创造个各种各样的机会,在我的翻译课上,每学期我都会要求学生自选一篇能感动自己的文字并把它译出来,争取能公开发表。记得上世纪90年代末,比尔盖茨来清华作演讲,我便鼓励班上的同学把他的演讲记录下来,最后果然有一名同学将记录下来的演讲稿译成汉语,我帮着修改后发表在《英语世界》上了,我现在所代的研究生也同我合作,翻译出版过长篇小说,所教的本科生一学期便有两名同公开发表了自己的译作,我想不管他们将来从事不从事翻译,但他们获得的这份成就感一定会或多或少对产生一些影响,而这正是我从许老那里学到的一点为师之道。

最后,我还想补充一点,我由衷地觉得许老最值得称道的一点就是,只要他老人家觉得你真心诚意地讨教,不管你的起点多低,他都会不遗余力地帮你,我与许老的这段交往便是明证。有些知名学者也会提携后进,但多是在你已经有了相当的水准,看出了你是可造之材,有培养前途之后才会理睬你,是锦上添花的事情,而像许老这样帮助后进的确是为数不多,实在是难能可贵,令人感铭于心!

英 语 人 生——访离休干部、温州医学院英语教研室原主任王庚尧教授

王庚尧教授,温州医学院外语教研室组建者,市外文学会首任会长,在将近40年时间里,温州外文特别是英语领域许多大事,几乎都有着这位耄耋老人的身影。

人们也许不曾想到,备受尊敬的王庚尧教授是位离休干部,早在1949年1月,他就在温州中学秘密入党从事地下工作了。

61年过去,青春流逝,韶华不再,但他与革命、与英语结缘的人生,他践行的“低调做人,高调做事”的生活理念,却给我们留下了思考。

感恩:“我是幸运者”

王庚尧教授今天住在学院路一幢旧宿舍楼里,近因夫人身体欠佳,正来往奔走,颇有些忙碌。

采访结束时,他总结的人生理念是“低调做人,高调做事”;而采访开始,他说的第一句话是“我是个幸运者”,在他人生的几个重要阶段,因为有这“幸运”才有他的今天。

首先是在温中读书时,碰到了好同学,接受革命思想,成为革命队伍的一员。王老所称的好同学就是地下党员徐中武。1947年重建的温中支部是当时传播革命思想、领导进步学生的战斗堡垒,是温州城区地下党的中坚力量。

那时王家住谢池巷,徐住登选坊,他俩同桌,王庚尧上学、放学就与他结伴同行。徐中武(新中国成立后曾在省公安厅工作)是党的外围组织——温中秘密读书会组织者之一,因彼此了解,就向他介绍进步书籍,并介绍他加入读书会,与他谈形势、谈人生观、谈革命。

王庚尧说,在温州中学读高中时他心怀报效祖国的梦想,那些进步书籍对他的人生观、价值观产生了深刻影响,把跟随共产党推翻蒋家王朝,追求进步、追求光明视为人生的荣耀。1949年1月,王庚尧由徐中武介绍入党,从此走上了革命道路。2007年王庚尧撰文回顾61年前的岁月,称徐中武“是我的革命引路人”。

王庚尧说,第二个幸运是1951年他考入复旦大学后,遇到了一批国内知名教授,他在名师、大学者指导下,系统地学习了英国语言文学以及相关知识,在专业上奠定了坚实基础。时至今日,他仍记得教英美小说的孙大雨、教莎士比亚的林同济、教欧洲文学的戚叔含、教苏俄文学的林疑今教授等,还有教中国古典文学的朱东润,教文艺理论的伍蠡甫,教中国通史的周谷城……他们都是国内有广泛影响的权威学者,复旦名教授们富有个性的授课风格也给他留下了深刻印象。

有名师执教,更要刻苦学习。王庚尧说,那时他用功读书可说是到了废寝忘食的境地,夜里经常看书到十一二点,上海的同学星期天回家了,他照样读书学习。这使他有了扎实的专业功底,毕业后留校当助教、参加科研活动时,又得到指导教师的悉心培养……从而使他日后有了些许成果。

第三个幸运是1974年调回温州后,正遇改革开放,使他早年所学有用武之地。如担任温州医学院外语教研组主任,出任温州外文学会会长并连任10年等,为他提供了施展才华、用知识服务社会的平台,为温州对外交流和经济社会发展做了些工作。

英语:从上海一直到温州

王庚尧一生与英语结缘,从上海开始,之后又在故乡温州延伸。

1955年复旦毕业后他就留校当助教,当时我国大专院校大多开俄语课,1956年提出“向科学进军”口号后,英语教学逐步展开和繁荣起来。学校为他们配备了指导老师,开展教学科研工作,他的专业水平在此过程中得到了锻炼提高。1959年,他在国内英语界泰斗葛传椝教授指导下,领衔进行由商务印书馆出版的《英语最常用词手册》编纂。这本词典的最大特点,是将语法与词汇结合起来,既可查阅,又可阅读。葛是前外交部长钱其琛的舅舅,在英语惯用法方面造旨尤深,在他指导下工作,王庚尧自然获益匪浅。之后他又参与了外文出版社《中国古代发明》的翻译。1962年在语法专家姚善友教授指导下参加了《英语语法学》的编写,1964年他又开始从事法国作家、哲学家萨特的研究,翻译的多篇有关萨特存在主义和文学作品的介绍、评论,刊载在上海《文摘》杂志。

王庚尧参加工作后的十几年里,正是我国政治运动接连不断,知识分子被折腾得晕头转向时期,1966年开始更是进入空前动乱的10年“文革”,学术环境不好,王庚尧自然也不能避居世外桃源。但他没有放弃专业的追求,相反,在此期间正是他潜心专业,成果迭出时期。

1970年至1971年,他被调到先行复课的复旦物理系教了2年英语。此时电子技术快速发展,他领衔编纂由上海科技出版社出版的《英汉电子学小辞典》,这本英语辞典第一版就发行22万册。这是一本在国内首次试行专业词汇与常用词汇兼收并蓄的辞典,除电子学专业词汇外,还收录了一定数量的普通词汇和短语。这本辞典所收词汇占目前一般电子学专业书刊出现的总词汇量的95%以上,一般电子专业读者就无须查阅两种辞典。这在当时是一大创新,实践证明,这一创新深受专业人士和读者好评。这本辞典另一位编纂者是电真空专家华中一教授,华兼任上海科协副主席,并是“文革”后复旦大学的第三任校长。他在一次专业会议上对这本辞典给予了高度评价。

1972年至1973年间,因教学需要,他曾独自一人编写自动化控制、计算机、激光、无线电、半导体材料等五个专业的英语教材。

在上海复旦的20多年,是他英语生涯起始并渐入佳境的时期,1974年他调回温州,在温州医学院,他开始了英语生涯的新阶段。

那时温医还是以俄语课为主,他回来时正是开始转向英语教学时期。不久他受聘担任外语教研室主任(直至离休),在院领导重视支持与同仁的共同努力下,温医的英语教学有了长足发展。今天,温医外语教研室已发展成一个拥有60名教师、实力雄厚的外国语学院,为提升温医教学、科研水平发挥了重要作用。而当年温医著名眼科教授缪天荣第一次招收研究生时,英语考题就是他出的。

教学之外,调回家乡的王庚尧还积极参与发展温州外语事业的社会工作。上世纪70年代,改革开放不断深化,科教兴国观念日益深入人心,外语的重要性也进一步为人们所认识。在盛培林(后任致公党温州主委)等多位温州外语界人士共同努力下,1979年温州在省内最先成立了市外文学会,王庚尧被推举担任首任会长,盛为秘书长。市外文学会的成立是我市外语发展的标志性事件。他说,学会的成立使温州各行各业中的外语人士走到一起,学会通过开设辅导班、创办夜校、组织活动等,有力地促进了温州外语事业的繁荣发展。市外文学会是当时我市最为活跃的基层学会之一,1997年香港回归时,市外文学会与有关部门一起,曾举办大型外语庆祝活动,产生广泛影响。上世纪90年代,学会曾以代培形式,将230余名高考落榜生选送到上海外国语学院与复旦大学学习外语。王庚尧还与市外办主任高野根一起,专程前往上海看望,了解他们学习生活情况。今天,当年的代培生大都在我市外贸领域工作,成为外贸领域的业务骨干。

王庚尧调回温州之初,正是温州对外经济、文化交流日趋频繁的时期,当时许多企事业单位,如外轮供应公司、海员俱乐部、治金厂、温州国旅,甚至鞋厂等,也都纷纷找上门来,请他“帮忙救急”。他说,那时他几乎是到了“有叫必到”的地步,他至今仍记得在波涛汹涌的海面上爬软梯的经历。那是几十年前的事了,进港的外轮需要翻译,海员俱乐部、外轮供应公司就来请他,身为教授的他就乘船前往锚地,然后沿着摇晃飘荡的软梯爬上外轮……

当然作为高水平的外语教授,他也应邀参与高级别的外事活动。1984年下半年,时任市委书记袁芳烈率团第一次到香港参加“中国开发城市投资洽谈会”,担任翻译的王庚尧是5人代表团成员之一。

因在复旦有过多年外语教学工作,温州一些外语学校创办时,许多人就找王庚尧商议,而他也积极为此出谋划策。如乐清青年企业家陈国同因是王的学生,而成功创办了有相当规模、较高声誉的乐清柳市外国语学校。温十二中原校长谢溯南调到温四中后,在考虑办学特色时,王竭力主张突出外语教育,从而使谢在教育主管部门支持下,创办了温州外国语学校,并成为今天最受社会追捧的学

校之一。后来,他还和原温师院党委副书记林沂、教育局原局长郑品珍等人创办了华侨外国语学校。

在新世纪,随着中国加入世贸和对外开放的不断深化,温州和各县(市区)越来越要向世界推介自己。王庚尧也与时俱进拓展了服务社会的新领域,近年来王庚尧教授做了大量资料、画册的翻译工作。由他翻译英语文本的有:市委宣传部主编的2001至2007年《温州概览》;市新闻办主编的《温州大全》;有用英语编写的《温州》;他还是反映温州城市建设面貌大型画册《昨天与今天》的英语翻译者,此书获2003年省外宣品“金鸽奖”。王庚尧说,这本画册的中文稿是一位很有才气的女记者写的,文字精致优美,把这样的文笔翻译出来,他很是花了些力气。

王庚尧教授还是温州博物馆所有英语文稿的翻译者,温博近10万字文稿的翻译自然就更需要有多方面的功底学识和政治、文化素养了。如温州人熟悉的鹤兜、挈盒儿、方盛这些浙南特有的民俗器具,要把这些器具准确、符合英语规范地翻译出来,是不容易的。对于讲究严谨的王庚尧来说,也可算是个小小的学术课题了。他说自己就从形状、颜色、用途、材质等几个方面进行表述,如翻译“鹤兜”,就是木制的、有鹤头状把手的、用以洗衣洗脚的家具。方盛则是另一种表述了,这是竹制方形器具,是早年温州人盛装、递送彩礼用的。

今天,当我们走进温博时,也许不会太注意这些文字,但王庚尧先生却还不时以学者之心在思考,推敲、咀嚼着这些文字。翻译温博文稿已有多年了,其中自然有个别欠妥之处。文化是要永远传承下去的。他说,在建设文化大市的新背景下,很想在有生之年将这些文字再重新梳理一遍。

王庚尧英语生涯中的故事还有很多很多,在他眼中,街头的那些英语标牌都会引发他一番议论……

革命:温中支部的岁月

王庚尧记忆最深刻的,无疑是他接触进步思想,走向革命,参加温中支部革命活动的往事。

他说,在国民党白色恐怖下,阅读进步书籍是青年学生走向革命的第一步。同桌徐中武先是与他谈心,产生共鸣后,就推荐进步书刊给他看。先是前苏联小说《钢铁是怎样炼成的》、《铁流》等,之后是斯诺的《西行漫记》、艾思奇的《大众哲学》、华岗的《社会发展史》,赵树理的《李有才板话》、《小二黑结婚》,再后是《联共党史》、列宁的《国家与革命》,最后接触到香港进步书刊《文汇报》、《华商报》,毛泽东的《论联合政府》及浙南地委的《浙南周报》等。

徐中武回忆温中支部时说,当时温中支部建立了一个红色图书站,地点就设在登选坊33号他家里。所谓“图书站”就是在他家柜子里存放一些各处收集来的红色书籍,和《浙南周刊》等油印小册子。图书站虽然小而简陋,但在同学们心目中,却是引领他们走向人生理想目标的圣洁殿堂。当时他们拿到读物往往如获至宝,挑灯夜读,如饥似渴。这些书籍悄然无声,但却深刻地影响着温中进步学生的人生观。

王庚尧回忆,1949年1月底,徐中武对他说,他已被上级批准吸收入党了。听到这一消息,他真是激动极了,当时的入党登记表还是油印的。

他刚入党即经受了一次白色恐怖的严峻考验。2月底,因城区小教支部出事(两位支部领导人被捕),为应对事变,上级指示一些同志转移进山,负责城区地下党联络的厉冲芳(新中国成立后曾任市出入境检验检疫局负责人)则隐蔽到了他家里。因厉不能再露面,传送情报、转移文件、接送同志等联络工作就由王庚尧执行了。那时他们全都单线联系,不久与王联系的陈莲香同志也被捕了。王庚尧说,17岁的他仍走街串巷,执行任务,一点也不觉得害怕。当年3月,他还成为新一届温中支部的组织委员(宣传委员为后来曾任市政协主席的陈国钧)。他说那时组织上传达指示的信件都是将纸张折好,没有信封,他们都自觉执行组织纪律,从不擅自展开阅读。为给解放区提供物资,他们还经手大量金首饰,都安全、准确地交给接头人。

温州和平解放之际,他还接受任务参与了保护温州当时唯一的普华电厂工作。当时温中支部还组织了百余人的学生工作队,开展迎接温州和平解放的宣传和保卫等工作,王庚尧担任学生工作队副队长。王庚尧说,回忆温中支部往事,使他心潮澎湃,这段经历虽然短暂,但却始终激励着并影响着他的人生。

王庚尧教授的夫人是温二医护士,现已退休。他们有两个儿子,长子办企业,次子曾在市委宣传部外宣办任职,现是我市一家媒体副总。

今天,因其资历、水平与人望,年近八旬的王老仍活跃在我市外语领域,离休后曾连续3年在温州医学院开课,现仍兼任学校教学督导员。

今年8月8日,他与温州医学院院长顾问、温州外文学会理事长陈惠生等外语界人士一起,应邀出席央视“希望之星”英语风采大赛温州赛区颁奖典礼,为获奖学生颁奖。

爱华网

爱华网