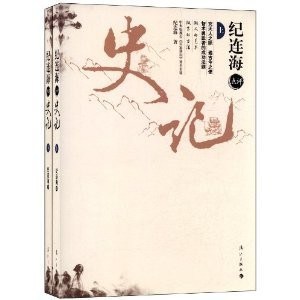

《史记》的“本纪”部分有一个特殊结构,是司马迁基于对古代历史的整体认识来划分的。我们知道“二十四史”都是断代史,但《史记》本来并不是断代史。司马迁从远古写起,一直写到他身处的汉武帝时期,所以对司马迁来说,他写的是整个历史。

司马迁是怎么划分本纪的呢?第一篇是《五帝本纪》,其后是《夏本纪》、《殷本纪》、《周本纪》、《秦本纪》,再后面我们先不谈。。我们可以看到,他把先秦历史分为四段,五帝是一段,然后是夏、殷(即商)、周。夏、殷、周这三段的写法类似,五帝则是另外一种写法。因此在司马迁看来,五帝是一个大的时期,然后夏、殷、周又是一个时期,秦以后又是另一个时期。这样的划分法具有重要意义,而且也符合历史的发展。。按照司马迁的说法,“五帝”依次为黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜,“五帝”之后是一个个的朝代。那么,“五帝”之前有没有历史呢?司马迁认为,“五帝”之前是有历史的,中国历史并不是从黄帝开始的;但他认为黄帝时期是一个界限,“五帝”以前是一个渺茫的、无法叙述的时期,从“五帝”开始就可以叙述了。在今天看来,有重要证据可以支持这一观点。

我们可以将中国的先秦历史作以下划分:黄帝之前,基本上都是神话传说,文献记载几乎没有,可以说是“史前时期”。”。从五帝时期开始有所记载,可以说它介于“史前”和“原原史”之间;从夏代开始,文献记载比较多了,夏、商、西周应该说是“protohistory”,即“原史时期”。一般认为从春秋以后就是“history”,即“历史时期”。这样来看,司马迁对本纪的划分是很有道理的。

中国的历史,我们一直能推到公元前841年,在此之后是不容怀疑的。

《五帝本纪》的具体内容有几个知识点:

1、姓氏

在秦代之前,中国自古以来姓和氏是不一样的。这—点,我们今天绝大多数人都不知道。比如今天你问我:“老师,你姓什么?”我说:“我姓李。”这没问题,可是在先秦就不对了。因为在先秦时候,每一个男人,如果是自由人的话,应该有一个姓,还有一个氏,比如姓李的按传说都是赢姓。传说尧的时候,伯益(他是我们现在知道的中国第一个大法官)被赐姓赢,大法官当时称“理”,“理”通“李”,李姓就是从这儿来的,这是“以官为氏”。

男人对外说话或写字的时候,不能称自己的姓,要称自己的氏。现在很多人误以为先秦的姓和名可以连称——事实上对男人来说姓名不能连称,只有女人可以——所以就闹出了很多笑话,比如一些书上说“周公姬旦”,“召公,姬奭”,很难听。那么对国君、贵族应该怎么称呼呢?他们以封地为氏。比如周公封于周,是周氏,应该叫“周旦”,所以他叫“周公旦”。再如晋文公名重耳,重耳封于晋,晋就是他的氏,所以他应该叫晋重耳。古书里说到晋重耳有时省略一个字,叫作“晋重”。

女人则是要称姓的,因为同姓不能结婚,古人特别重视这一点。娶女子必须知道她的姓,如果买妾不知其姓就要占卜,如果卜出是同 姓,依然不能结婚。到了战国末年,特别是秦统一以后,同姓不婚的要求就淡化了。

2、为什么说是炎黄子孙

蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。

黄帝把各方面军队组织起来,还是在涿鹿一带,抓住蚩尤,把他杀了。于是“诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝”。

我再补充一点:炎帝的“炎”字在古文字中和“赤”字相近,“赤帝”一词,现在我们能看到的最早的是在《逸周书》中。《逸周书》是汉朝时就已经有的一部书,传说是孔子编《尚书》未人选的余篇。其中有一篇叫《尝麦》,也谈到了黄帝打仗的故事,这个故事很复杂,与《史记》的记载不太一样,大家可以找来看一看。《尝麦》这一篇,近几年经过学者的研究,可以肯定是作于西周,里面提到“赤帝大慑,乃说于黄帝……”,“赤”即“炎”,赤帝也就是炎帝。

以上是《五帝本纪》的第一大段,说的是黄帝通过战争,取代了炎帝神农氏的统治。我们可以体会到,这和中国当时国家的形成有一定关系。

“黄帝二十五子,其得姓者十四人”,这个说法见于《国语》。黄帝据说有二十五子,其中十四个得姓,成为十二个姓。大家注意,古书里说谁是谁的子,并不一定就是指亲生的孩子,往往是后裔的意思。对于上古传说中的世系,我们要灵活对待,否则很多事情就没法解释了。但她的正妃“嫘祖”,有两个儿子,一个叫玄嚣,一个叫昌意,一个“居于江水”,一个“降居若水”,这就是黄帝之后的两大系。

按照《史记》的记载,黄帝、颛顼、帝喾是五帝中的三帝,从这个表中我们可以看到,他们和黄帝的关系都很密切,再往后的尧,传说是喾的儿子,而舜和颛顼之间就隔了很多代,所以古人其实也已经指出,不能完全相信传说,但传说能显现出他们之间存在着一定关系。五帝的这些传说就反映出当时的氏族、部落之间的关系网。

如果按照《五帝本纪》这种带有神话性的说法,后来先秦的主要朝代和人物都可以归于这两大系,我们说自己是炎黄子孙的基本依据也就在这里。

五帝的内容介绍完了,现在我们可以对《五帝本纪》作一个概括:它从黄帝讲起(实际上是从神农氏、炎帝时期讲起),从公元前3000年左右,一直叙述到尧舜时期,夏朝成立以前。它所依据的不仅是经典文献,还包括一些民间传说。司马迁根据当时他本人的认识和理解,对中国上古历史的起源进行了综合与探讨。我个人认为,如果我们把这作为中国文明起源和早期发展的一种勾画来看,是非常有价值的。通过黄帝时期各方面的措施,包括黄帝本人和一些臣子的作为,我们可以看到一些文明的因素正在逐渐聚集增长,黄帝时期是中国文明开始形成的时期。陕西桥陵有一个匾,写着“人文初祖”,“人文初祖”也就是文明起源的意思。

后文提到的疑古思潮和古史辩派等内容专业,暂且不记。

爱华网

爱华网