——重读《湖心亭看雪》

山东鱼台县教体局教研室 李明哲

张岱的小品文《湖心亭看雪》,融叙事、写景、抒情于一炉,偶写人物,亦口吻如生。而全文不过百许字,信手白描,余味无穷,颇有诸多可玩味之处:如,疑惑处、点睛处、空白处、奥妙处……

“崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。”

“崇祯五年”,即公元1632年。1644年,明亡。张岱在《陶庵梦忆·自序》中说:“陶庵国破家亡,无所归止,披发入山,……遥思往事,忆即书之。”《湖心亭看雪》一文就收在该书。国破家亡在张岱的生命意识里是永远无法愈合的伤痛。抚今追昔,回忆当年的西湖风情,字里行间流露出一种沧桑之感。“崇祯”是明朝的年号,开篇就敷上了一层怀旧的色彩。作者有着挥之不去的故国之思。

“余住西湖。”张岱曾长期寓居杭州,对西湖情有独钟。张岱的“西湖情结”剪不断,理还乱。正如张贷在《西湖梦寻·自序》中所说:“余生不辰,阔别西湖二十八载,然西湖无日不入吾梦中,而梦中之西湖,实未尝一日别余也。”张岱笔下的西湖,有一种浓重的悲怆与寂寥,“西湖之于张岱,也已超越了风景这一单纯的意象,而成为斯人留之守之,寻之忆之的精神家园。”{2}

开头一句看似闲笔,却从时、地两个方面不着痕迹地引出湖心亭看雪的旧事。缅怀往昔风月,追忆前尘往事,冷静叙述的表象之下,掩盖不住内心里对乡园不复旧河山的哀痛。

再看后两句。痴行“独往”,张岱的行为大异于常人。别人在桃红柳绿的时候游玩,张岱却在十二月大雪三日之后出行;别人白天游玩,张岱偏偏在人鸟声俱绝万籁无声的更定时分赏湖;别人烧炉煮酒、呼朋引伴而来,张岱是“独往湖心亭看雪”。

明明有舟子相随,为什么却说“独往湖心亭看雪”呢?第一,因为舟子去湖心亭不是去看雪的,他只是送作者去看雪。所以,作者并没有把舟子当作可以与他并列的人。第二,张岱看雪,为己之“痴”而来,一片冰心在雪湖。他眼中无人,忘记一切俗念,只想着看雪,所以才视舟子而不见。第三,连有的读书人对西湖的识见都不能入张岱之耳目,更何况是区区一个舟子呢?自然是不屑一提,实有似无的。第四,“独往湖心亭看雪”是就情感而言,“独”是指张岱内心很孤独,而不是独自一个人的意思。是说除了我张岱之外,没有有心看雪的人或者说没有一个志趣相投的朋友。

张岱乘一叶小舟夜访西湖,映入眼界的是怎样一派景观呢?

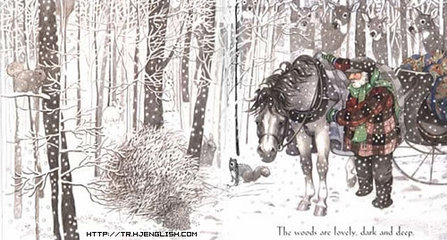

“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。”

至纯,至静,浩大,朦胧。这是作者心灵的皈依。这是保存在作者心中二十多年前的湖山夜雪图。明代的汪珂玉在《西子湖拾翠余谈》中说:“西湖之胜,晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖。能真正领山水之绝者,尘世有几人哉!”⑤而张岱,就是一位能真正领山水之绝的人。

作者和舟子就在船上,怎么却说“舟中人两三粒”呢?作者实则以意观景,并非以眼所见。这幅图景其实是作者心中的图景。作者先是站在天地无“我”的角度,极目上下一览恢宏壮阔的全景,然后以我的视野来看远处的长堤和湖心亭,又寄眼身外以天地的视野来看舟中的人。张岱是用情感同西湖交流的,张岱的西湖从肺腑流出。这是孤独者与天地自然的感通,这是从作者心里出来的大自然。

虚字不虚。第一句,迭用三个“与”字,使四种景物一下子全都活了起来,动了起来,营造了天地苍茫的万千气象,长卷巨幅,鲜活逼真。如果去掉,“天云山水”就好像有了明显的界限似的,破坏了天地相融水天一色浑然一体的整体画面,表现不出磅礴浩渺气势的宏阔。这两句,一连用了四个“与”字,语气更连贯顺畅,有一种音韵之美。如果去掉,则显得语气颇为突兀,文气断裂,衔接生硬。而且,原句那种好像作者要把自己融进苍茫天地的味道也就没有了。“惟”“而已”,意在言外。物啊,人啊,在苍茫天地间,它们都似有似无,不过是沧海一粟罢了!我们似乎感受到生命的虚无与孤独,人在自然面前的渺小、无奈和无助。

实字不实。若写成:“惟长堤一条、湖心亭一座、与余舟一艘、舟中人两三个而已”,则景物过于清晰,不符合“更定”时分“雾凇沆砀”西湖夜雪如梦如幻苍茫迷蒙的情景。“一痕”“一点”“一芥”“两三粒”,极写其小。量词一个小似一个,凸显了天地的空旷,人物的渺小,给人一种天地之大,人物之小,人生天地间茫茫如沧海一粟的深沉感慨。“上下一白”,则极写其大。这个“一”字与后句话中的几个“一”字用法不同,这个“一”字使人感到是大雪使世界为一色,有动感(使动用法)。“长堤一痕”,“堤”如“一”字,轻轻地卧在西湖的雪岸上……这,多么像是一幅水墨写意画啊!极目远眺,天与云与山与水,湖与堤与亭与舟,共同构成了一幅空灵淡雅寂静幽深的山水画卷。

这段写景笔具化工,有一种空灵晶莹之气,历来为人称道。文字简练朴素,不加渲染,这种写作手法就是白描。白描可以写景,也可以写人。

“到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:‘莫说相公痴,更有痴似相公者!’”

“莫说相公痴,更有痴似相公者!”他们的“痴”“似”也不“似”?回看开头:张岱当年为什么偏偏选择在“湖中人鸟声俱绝”的“更定”时分,“独往湖心亭看雪”呢?想必他不欲人见,也不欲见人。他不想被俗人扰了雅兴,他想“独”品一湖雪。可是,“到亭上”,他看到了什么?听到了什么?又做了什么?说了什么?他的心情怎么样呢?

“有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。”“铺毡”,有备而来,“正沸”,早就来了。金陵客约了朋友,烧炉煮酒,把个湖心亭搞得热气腾腾的。或许张岱在还没有到湖心亭之前,心中早就有一幅愿景了。但事与愿违,这一幕,大煞风景,张岱苦心经营看雪的氛围被破坏了。张岱为梦中西湖而来,得之不果,思之愈浓。“见余”,而不写“余见”,大约是暗含着“余不想见”的意思吧?借用张贷《西湖梦寻·自序》中的话:“谓余为西湖而来,今所见若此,反不如保我梦中之西湖尚得安全无恙也。”

张岱见金陵客,是否也如金陵客“见余”那般“大喜”?一个“有”字彰显出了作者掩饰不住的惊奇之情。本以为“湖中人鸟声俱绝”,不想,到亭上却听到“湖中焉得更有此人”主人口吻似的感叹。这多少会让张岱在不期而遇金陵客的惊奇之余产生一点点失落感。作者不发一语,反写二客“见余大喜”,并非背面敷粉。作者无语,实则不想说,也无惊喜可言。

“拉余同饮”,却之不恭。不过,这会令张岱感觉多少有些不适。“拉”(而不是“邀”),并不是很情愿,只是碍于情面才应付陪饮的。“余强饮三大白而别”,“强饮”,盛情难却,勉力(如果把“强饮”解释为“痛饮”,与全文的基调不符。在古汉语中,“强”就有“勉强”这个义项)而为;“而别”,喝完就走,匆匆而别。看来张岱兴致并不佳,似有些敷衍之意。明朝遗民的故国情怀显现于举杯投足间。

“问其姓氏,是金陵人,客此。”这个道别惜墨如金,给我们留下了丰富的想象空间。问其姓氏,得知他们是金陵人。如铺陈开来,该是问其姓氏,答曰某某;问其籍贯,答曰金陵。作者用笔如此俭省,也似隐含敷衍之意。“金陵”,曾是故国之都。从此“客”们身上已经看不到明朝遗民的影子了。可能饮酒期间仅仅只是礼节性的相互问候了基本情况,饮完即告辞,显然作者没有把对方引为“知己”。

从“而别”的“而”,以及“及下船”的“及”两个虚字,也可以看出张岱好像已经有些不耐烦的意味了。本来,张岱并不想和别人一起分享西湖,如果他要和别人一起来看雪,他就不会“独”往湖心亭了。张岱和金陵客之间的交往,在语言和行动上都是不对称的,并不和谐。他的兴致无论如何是高不起来的。张岱也许根本就没有欢欣愉悦之意,或许还有些扫兴和懊恼吧?自己本来想一个人静静地欣赏西湖夜雪,不想却被人扰了雅兴。若无此三人,张岱应该会在湖心亭耽得更久吧?

“舟子喃喃曰:‘莫说相公痴,更有痴似相公者!’”文章至此戛然而止。意蕴深长,耐人寻味。舟子把作者与金陵客相提并论,作者不置可否,还是不屑一顾呢?作者没有明确表态,但从字里行间,我们还是能明显感觉出作者的情绪的。张岱的行为和心中所想是舟子所不理解的,也是不可能理解的。见到金陵客舟子心里又会怎么想呢?惊异,感慨,但更有人早就煮酒赏雪于湖心亭上,这在舟子看来,更是“痴”了。作者用“喃喃”二字形容,有点鄙笑舟子的心态;明明白白记下他的话,是不以为然啊,似乎是说你舟子不懂我啊。斯人“独”“痴”!这岂是舟子之辈凡夫俗子所能理解的呢?“喃喃”这句话,把作者和舟子情感上的隔膜、心灵上的距离,把作者孤高清傲的性情生动地表现了出来。

写金陵客,寥寥几笔,神韵毕肖:洒脱快乐、旷达豪放、胸襟开阔、心情开朗,无拘无碍、热情爽朗、坦荡真诚……如此看来金陵客是那种很容易与人沟通的人。而张岱却“强饮三大白而别”。难道张岱是一个孤僻的人吗?他在《自为墓志铭》就说过:“少为纨绔子弟,极爱繁华……”又怎会是孤僻之人?金陵客不配成为他的知己深交吗?张岱骨子里和金陵客根本就是不同性格气质的人。只可与雅者言,难为俗人道也。正如张岱在《陶庵梦忆·西湖七月半》中所讽刺的一种看月者,“看月而人不见其看月之态,亦不作意看月”。在张岱看来,金陵客也是如此:看雪而人不见其看雪之态,亦不作意看雪。只不过是找个清净的地方喝酒而已,并不是真正在欣赏雪湖。

有人不了解张岱深邃的情感世界,过于较真,过于着实,去考证什么“酒量”,就将有生命灵动的文本给读死了。从写作技法上来说,作者的笔触并不在“酒”上,作者只是借金陵客来彰显“相公痴”,这个“痴”,才是他着力要表现的。作者“借人”而写意,意在衬托:以金陵客的“似”痴,衬托自己的“固”痴;以金陵客的“形”痴,衬托自己的“意”痴。若像有些论者所说,张岱巧遇金陵客有幸逢知己之乐,实在没有足够的理由。

如果错把《湖心亭看雪》当作一篇山水游记来欣赏,而不去触摸作者张岱这个痴人之痴心,则是误读。“痴”,一般世俗上的意义,并非一个褒义词。而结尾借舟子之口点出的这个“痴”字,也正是作者的得意处:在作者看来,“痴”是执著专注、如痴如醉、浑然忘我的境界。“痴”,似贬实褒,乃一篇之魂,一篇之骨。

注释:

①《义务教育课程标准实验教科书〈语文〉八年级上册》,人民教育出版社,2007年3月第2版,第202-204页。下同。②刘桂兰《精神家园的梦忆与梦寻——解读张岱小品文的“西湖情结”》,《长春师范学院学报》,2005年第1期第56页。

爱华网

爱华网