香港资深大律师李柱铭

作者:许知远《东方历史评论》

一

「你当真要写这些?」他停顿下来,脸上满是怀疑,似乎不理解我为何会对这些陈年旧事感兴趣。他正说起父亲李彦和,一位国民党昔日将领。

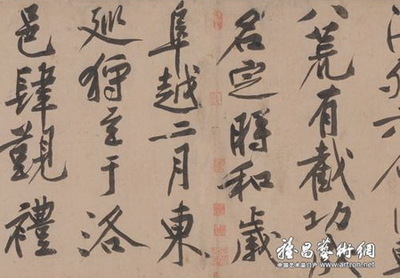

正是初夏,小雨淅淅沥沥,这半山公寓的落地窗外一片迷蒙。屋内的陈设简洁,厚厚的地毯、白色沙发、茶几上身着洋装的瓷偶,墙上挂的则是笔划遒劲的隶书与狂野的草书,还有几幅早期香港景致的水彩画——该是英国人在十九世纪中叶的作品,是再典型不过的殖民者眼中的「异国风情」。而每隔十五分钟,菲律宾女佣就来添茶,倘若茶杯还是满的,就端走,换上新一杯。

他双颊消瘦、鼻梁上架着无框眼镜,白衬衫整齐地束进腰带里,脚上的黑皮鞋光亮。他精神矍铄,一眼望去,很难相信已经七十四岁。

他的名字及形象在香港无人不知,与去世不久的司徒华相提并论,他被视为香港民主运动的奠基人。人们不直呼他的中文名字李柱铭,而习惯叫他Martin;在一些更随意的场合,乾脆称他是「大状」,这是旧时代对大律师的称谓,是权势与声誉的象征。

在国际舞台上,他是这座挤满人群、摩天楼与金钱的城市的「昂山素季」与「DLLM」式的人物。这类比当然不够恰当,他未曾遭遇监禁与流亡之苦,除了偶尔的街头游行,他总是坐在布置舒适、冷气充足的房中。当他要为香港人的命运奔波时,出入的则是欧洲议会、美国国会与政贵显要的客厅,在电视与报纸上发表观点,领受荣誉。只有一次,他卷入一场无厘头式的「暗杀风波」,他与《苹果日报》创办人黎智英同成了一桩原因不明的暗杀案主角,案犯的荒唐性大大超过危险性。每个国家、地区的民主进程都有不同特性,再没有人比他更能代表香港的特性,一位原本热衷于逻辑的大律师、法治精神的笃信者,因为要保持这种法治精神,而开始了民主历程;他是温和、理性的抗议者,寻求国际力量支援。

但在中国内地,李柱铭这个名字却鲜有所闻。人们熟知李嘉诚、金庸、刘德华,香港以身为一座经济与娱乐之城深入中国,它的政治身份却被有效地忽略了,很少有人听到李柱铭与司徒华这样的名字,即使在报纸上偶然出现,也是作为批判的对象。自从在一九八九年退出基本法起草委员会之后,他就被视作某种「叛徒」,一名顽固的「殖民主义」迷恋者;除了二○○五年曾偶然前往广东短暂一行之外,李柱铭从未受允访问中国内地。他与自己的同志们,不自觉地延续了自孙中山以来的香港传统——在中央权力眼中,他们是「颠覆者」。

二

很有可能,我是这二十年来第一个访问他的中国记者。他镇定、有礼,却在无形中多出一分距离感。我们来自截然不同的世界,语言也不太相通,我始终难以掌握广东话。他先是说普通话,清晰却缓慢,对自己以普通话表达不太有信心;突然间,他讲了一个英文词,接着顺利地滑向英语;在发现我完全跟得上他的叙述时,他又不自觉地加快速度。我感觉得到,他获得了充分的自由。

交谈一开始时,气氛窘迫,他有一种法律条文式的严谨。我想起了他的父亲,记得他与周恩来相熟。气氛一下子变化了,我感觉到他的眼神突然闪亮,神情兴奋起来。

「他们曾辩论了一整日,试图说服对方,在没有结果后,又谈了一整夜,到了第二天,彼此握手致意。」他说起父亲与周恩来在法国里昂见面。这两人都在十九世纪末出生;抵抗外侮、寻求民族富强是这一代人最重要的故事。因为李石曾与蔡元培这两位杰出的革命者所创办的项目,李彦和幸运地得到前往法国读书的机会。他与几乎同时赴法的周恩来、邓小平不同,是个真正的求学者;他在里昂大学取得药剂学博士学位,很有可能是法国的首位华人博士。但这不意味他没卷入当时正兴起的意识形态之争。一九二○年代的世界充斥了各种思潮,当周恩来等人被时髦的共产主义吸引时,相信三民主义的李彦和是少数支持国民党的学生之一。李彦和与周恩来的彻夜辩论,不过是这些热情青年人无数夜晚的其中一次,中国的命运激发出他们最猛烈的热情,不管他们选择了何种道路,都是为了赢得民族尊严。

「他真是个天才型的人物,一生正直」,李柱铭一再地说着,像是为被历史低估的父亲做出某种回应。李彦和归国后先是做过药商,随后从戎加入同乡兼拜把兄弟余汉谋的部队。清末民初的动荡,给两广子弟提供了意外的机会,青年人离开学堂,就跨上马背。革命、二次革命、粤桂之战、北伐、中原大战,昔日的同志成了今日的敌人,今日的敌人又匆忙结成新的联盟……党派之争似乎还没彻底摧毁私人情谊,据说在大肆清剿共产党之际,李彦和曾私下营救过不少共产党员。

李彦和第一次跃上历史舞台是在一九三六年。时任广东军政领袖的陈济棠暗地密谋一场反蒋行动。身为十二集团军政治部主任的李彦和说服司令余汉谋反对这场政变,他对于国家的前途忧虑——日本人已经到来,大战迫在眉睫。

「我父亲劝说余汉谋三次,第一次,父亲提出日本人的证据,余汉谋拒绝了,他说自己是陈济棠的下属,必须忠心;第二次,父亲又劝说他,要忠于国家,而不是个人,又被拒绝。到了第三次,父亲拿着枪闯入余将军的房间,对他说,这房间已被包围,集团军中九位师长中的七位正站在门外,他们都希望你能反陈拥蒋,如果你还不同意,可以把我交给陈济棠,枪毙我,但我还是希望你能加入我们。最后,余汉谋同意了。」李柱铭说起细节来绘声绘色,带着小孩子式的兴奋,一定是从小就听过父亲多次讲述。

这个事件影响了李彦和的命运。蒋介石召见他,请他吃了好几次饭,希望他能留在南京任职。他裁制了三套燕尾服,以应付在南京这座即将沦陷的首都的社交界出入,但最终还是不适应这样的生活。日本入侵之举让这些中国的内部之争全都暂时收敛,李彦和继续和余汉谋并肩抗日,出任过第七战区的政治部主任,获授中将军衔。抗战胜利后,蒋介石一定对他的正直与忠诚印象深刻,邀请他出任监察院的监察委员。这必定是不算愉快的经验。谁也料想不到,击败日本、众望所归的国民党政权,仅仅在四年间就丢了中国。

「他不去台湾,国民党太腐败了,他相信它在台湾还会继续腐败下去。他也不相信共产党,家庭是中国社会的基本单元,共产党却要破坏家庭。我们全家来到了香港。」李柱铭回忆说。他还差一点成了孤儿。当他们全家在一九四九年移居香港时,父亲与母亲商量好,倘若共产党军队进入香港,他们就跳海,希望共产党人能放过孩子们……

与许多风云一时的人物一样,李彦和这位昔日将军脱下军装与官服,在逼仄的香港落脚,以教书为生。他还是个地道的中国文人,先后在官立文商学院、九龙华仁书院教授国文。他似乎安于现状,在这殖民地却很少感到民族主义的压抑。在少年时光,李柱铭只记得周围的同学纷纷前往台湾,国民党在台湾站稳了脚步,开始召唤流落海外的昔日同志。北京的新政权同样也要赢得这些海外华人的心,主管外交事务的周恩来当然不会忘记他在法国留学时的旧友。李柱铭记得几乎每年都要搬家,长大后,他才知道,这是父亲为了避开周恩来派来的统战者邀请他回北京,共商国事。

对国民党失望、又不信任共产党的李彦和希望子女接受香港的自由教育,说服对中文更有兴趣李柱铭学习英语。李柱铭在一九五六年考入久负盛名的香港大学,主修英国文学;多年后,他仍在立法会的发言中毫不费力地引用莎士比亚的十四行诗。毕业后,他在当了三年中学教师之后,前往伦敦的林肯律师学院(Lincoln’s Inn)修读法律。李柱铭从小想当飞行员、外交家,最后因为喜欢辩论而成为律师,「这真是世上最好的工作,竟有人会为辩论付钱」。林肯律师学院位在伦敦的金融城与西敏区之间,是英国历史最悠久的法律学院,三年的时光深刻塑造了这个香港青年;除了研习法律外,他还要竭力去除香港口音,像英国绅士一样地生活。

一九六六年,李柱铭回到香港,在雪厂街九号一间借来的办公室开始律师生涯,带着那顶滑稽的白色假发套出庭。香港在他的职业生涯起步之际,正逢多事之秋,全城骚动不安;这种骚动既源于这座殖民城市内部的管理不善,更来自赤色中国的影响——文化大革命正试图将火焰烧到香港。李柱铭对于社会公正的信念超过了政治意识,他主动为左派的工会辩护,这一点或许使得北京日后对他产生了兴趣。

接下来的十多年中,他与香港社会共同成长。对这座城市而言,法治精神就像优良的海港、蓬勃的创业精神,以及新闻自由一样,造就了令全世界惊叹的繁荣。与它治下的其他殖民地不同,英国从未决定将民主引入香港,这城市建立在商人的冒险之上,政治是勉强的配合者;一直到一九七○年代,这特性依旧显着,洋行的大班们在行政局有世袭式的职位。这却创造出一种让大多数人(尤其是那些不断涌入的内地难民)满意的「贤能统治」——香港有一个有效的政府管理,有一套能吸纳本地精英的政治生态,市场行为与社会生活都保持着某种自治,很少遭遇来自政府干预,这社会虽有种族不平等,但法治系统大体却仍公平。

一九七九年,李柱铭以四十一岁之龄当选为「御用大律师」,在一九八○至一九八三年间出任香港大律师工会主席,到达了职业生涯的顶峰,是殖民地精英中的精英。

三

倘若不是中英和谈,他是断然不会卷入政治的。

这也是香港人首次参与关于自己命运的决策。多年来,这座城市夹在英国与中国之间,城中人都觉得自己不过是过客,无力也无心参与自身的命运。

「我的帐上只有三千元。若有十万,就带着父母去台湾,我自己教英文为业」,他回想起一九六七年动荡时的情景,窘困的经济能力迫使他留在香港,也因此台湾少了一名或许不错的英文教师,香港却多了一位杰出的律师与社会领袖。这意外也让他对香港产生了更强烈的归属感。当香港再度处于前途未测之际,李柱铭周遭的友人纷纷取得第二本护照,但他决定承担某种角色。

这批新型的殖民地精英随即就发现,在伦敦与北京之间,他们对这复杂的政治与外交世界的理解有多匮乏。他记得一九八一年首度前往北京时,不知道「统战部」是什么。他也担心儿子刚出生,他与妻子都在北京,若说错话会有危险。他低估了北京收回香港的决心,多少期望「香港是历史遗留的问题,到适当的时候解决,但永远都不是适当的时候,因此永远不解决,不了了之」。接下来的几年中,他和同志们在北京与伦敦之间奔波,为香港的命运忧心忡忡——谁也不清楚,当主权从资本主义的英国转到共产主义的中国之后,香港会变得怎样?他们最初希望能延续新界的合约,而后又期待以主权换治权;当这一切都不可能之后,他们又希望能保持香港现行的制度与生活方式。

邓小平同意了,还慷慨的给了五十年,但这可信吗?中国共产党自从一九二一年创建以来,就许过无数诺言,但这些诺言不仅无法实现,而且常背道而驰。如今慷慨大度、大权在握的邓小平,不也曾三起三落,在江西一家工厂里苦苦等待命运的转机,自尊丧尽地给毛泽东写效忠信吗?

人们倾向于乐观。共产党经过文革的动荡,力争表现出开明的一面。而且,正因这起伏跌宕的命运,香港的民主化意外地因此而开始。北京期望说服香港人「一国两制」、「港人治港」,英国人为了表现出并非将香港拱手交给一个极权国家,也准备开放压抑已久的民主进程。

李柱铭第一次清晰地意识到民主的重要。最初,他以为「只要司法制度健全、法官独立,就能保障自由」,但他很快意识到,香港的自由靠的是英国的民主,一个没有民主的北京如何为缺乏民主的香港保证法治与自由?

一九八五年,他成了五十九位香港基本法起草委员会中的一员。这既因为他是杰出的香港律师,也因为他当年为左派工会的辩护,或许还与他那归隐却着名的父亲有关。

李柱铭在委员之间很快就以直言不讳着称,与另一位司徒华委员共同成了某种「异议分子」;他们两人都希望为香港在英国与中国之间,争取更大的空间。两人漫长的合作也由此开始。

「与共产党打交道要谨慎。当他们想利用你时,可以给予你一切,如果你失去了利用价值,他们不但抛弃你,还会从你身上踩过去。」他的父亲李彦和在去世前不久对李柱铭这么说。

很快地,历史将证明他的父亲是对的,共产党从未真正改变过。坦克将香港推进巨大的愤怒与恐惧中。这也意味中英双方合作就此结束。原本充满希望的香港,突然成了孤儿,这座城市对「中国不可信,英国不可靠」深感悲哀。李柱铭则要扮演起一个更为鲜明的角色。他在六月二十三日的美国众议院人权委员会听证会上说:「英国人将五五○万香港人交还给中国,就像二次世界大战时,有五五○万犹太人交给了纳粹德国。」七月五日,他又在另一个场合说:「我们不能假设联合声明像圣经一样不可违背。英国应该与中国重新检讨,为香港达成一个比一九八四年时所订的声明更好的协议。」

他期望用大胆的言论激起世界关注香港的命运。他几乎马上成了北京眼中的「叛逆者」,被逐出基本法起草委员会。

在接下来的几年中,他一方面扮演香港民主诉求的国际代言人,另一方面则成为迅速集结的民主运动的组织者。而彭定康的到来,更催化了这项进程。一九九二年后,香港迎来了民主的青春期;在彭定康这位不合常规的港督的鼓励下,香港压抑多年的民主欲望被激发出来。「民主」既是某种基本需求,也成了用以对抗即将到来的共产党政权的某种神话。

四

「We shall return」。站在立法会大楼的平台上,李柱铭这样宣称。他的身旁是一群刚卸任的立法局议员,几乎都带着一样的宽框眼镜。他们刚结束短命的议员任期。

那是一九九七年七月一日凌晨的香港,雨下个不停,全城陷在一种无法言明的激动中,不知该是哀叹一个时代的结束、还是庆祝另一个时代的到来。台上的议员们心情复杂。当他们在一九九五年当选议员时,香港正迎来历史上最大胆的民主尝试。自从彭定康一九九二年来港后,香港的政治气氛为之一变。这是第一位走街串巷、品尝甜品、亲吻孩子面颊的总督,他还试图在《中英联合声明》的灰色地带间游走,将延宕多年的政治改革尽可能地还给这座城市。香港是大英帝国版图上最富裕、最成功的殖民地,但这座城市的政治诉求却被长期压抑。

一九九五年的选举标志着香港常年委任立法局议员的方式的终结,更因「新九组」方案、投票年龄从二十一岁降至十八岁的举措,使香港首次体验到选举的狂欢,尽管这还不是彻底的直选。李柱铭担任主席的民主党在直选的三十席中赢得十二席,在整个立法局更占到十九席,成为香港第一大党。

彭定康的试验激起了巨大的争议。当许多香港民主人士为此欢呼的同时,一些政商界的保守人士则担心这破坏了与北京的关系,甚至触犯香港一直以来的城市哲学——香港是一座经济城市,不关心政治,北京相信彭定康已是香港历史上的「千古罪人」,需要被惩罚。中英双方原本商定最后一届立法局议员可全数过渡成特区第一届立法会议员,像是回归后的「直通车」,但北京宣布终止这项决定,他们的任期只能至一九九七年六月三○日午夜。

在端庄、克制的演讲中,李柱铭不仅发誓他们将重返立法局(它将被更名为立法会),也表达了自豪之情——香港再度回到中国。他反对中国共产党,却是个爱国主义者。这个理想正是他父亲那一代不懈的追求。只不过,这一幕的到来却带着历史的嘲讽;中国富强了,又变成另一种危险。

李柱铭完成了诺言,他们重回了立法会。在一九九八年的选举中,民主党几乎赢得全港近三分之二的选票。一九九七年没有成为想像的分水岭,中国似乎没有众人想得那样可怕。天安门的记忆开始淡化,中国以一种新形象出现在世界舞台上——它是全球最大的新兴市场,蕴涵无穷的机会。「历史终结论」也以另一种方式安慰了人们,市场经济将逐渐化解专制制度,这是不可避免的历史规律。中国在很大程度上保持了克制,至少看起来,「一国两制」是能够运转的。香港不仅从持续十多年不的确定当中摆脱出来,更可能分享中国成长的机会。亚洲金融甚至增强了香港的神话,这座城市能在任何风暴中生存。

但警报的解除也常意味新的危险。香港民主运动的不足迅速暴露出来。八○年代的民主浪潮开始于中英角逐的暧昧,而九○年代的沸腾则来自殖民政府主动给予,而且还受惠于一种对于中国普遍却模糊的恐惧之上。香港的民主力量欠缺坚实的社会基础,也从未拥有足够的组织能力与社会动员能力,未能 成为一种真正的独立力量。

民主党自身正是这些缺陷的象征。二○○○年的立法会选举暴露了这一切。民主党的总议席保持在十三席,仍是香港第一大党,得票率却大为下降,支持北京的民建联的支持率却有显着攀升。这也是民主党衰落的开端。

李柱铭该为此负多大程度的责任?他从不是个成熟的政治家,很多人相信,他在政治上缺乏创造性,更不是好的组织者;面对一个越来越嘈杂的政治市场,他像是一个悬浮者。在彭定康时代,一位英国记者说他「相当温和、谨慎,带点苦行僧的味道;行为表现上完全没有政治家应有的个人魅力和演说天分」,却又强调「文质彬彬和政治诚恳的态度,再加上类似殉道者的勇气,使得他成为代表香港未来命运的最好象征」。到了二○○五年,一位本地记者则把他比喻成「民主唐三藏」——他是一个政党的党魁,却无力规范自己的追随者,「口中念念有词讲道理,叮咛徒弟要慈悲为怀、与人为善,却连妖怪也分不清」,而这在香港这个「仍在讲中国式宫廷权术的地方,慈悲为怀的唐三藏可能只在出访西方时才能挥洒自如」。

没人能否定这象征性的重要性,它变得更为关键。香港与北京的蜜月期过去了,在二○○三年七月一日来到转捩点——当天香港至少有五十万人走上街头,抗议香港政府试图通过的二十三条立法,这条法案再恰当不过地表明了香港在北京心中的形象——这座城市仍可能随时成为「颠覆基地」。

接下来的岁月里,中港游行换了一个规则。「一国两制就像是跷跷板游戏,中央是大人坐在一边,特区是小朋友坐在另一边,大人一定要迁就小朋友,让他尽量向末端坐,而自己主动前移,才能平衡,享受游戏的快乐。」多年来,李柱铭常用这个比喻,但如今发现「大人越坐越后,小朋友越来越向前,这游戏不能玩了」。

香港的民主进程被不断地延宕。一个越来越显着的事实是,倘若北京仍是专制政体,那么香港就难取得自己所期望的民主,甚至现有的自由与权利都可能被剥夺。与许多中国的批评者一样,李柱铭也要面对一个尴尬的新情况。他曾相信,中国倘若欠缺法治与民主是很难持续繁荣的,因此香港经验至关重要,但中国却以自己的方式迅速崛起,它变得更封闭、更傲慢,却也更强大。

他成了越来越直接的批评者,寻求国际支持,对抗越来越强大、且对香港干涉越来越明显的北京。李柱铭在二○○七年时再次引发轩然大波,他在当年十月的一期《华尔街日报》上发表一篇〈中国的奥运机遇〉,呼吁美国总统应利用奥运促使中国改善人权与自由。他引用北京副市长刘敬民在二○○一年申奥时所讲的话:「申办奥运不但是为了推动城市发展,亦可推动民主及人权发展……有助中国发展和谐、更民主的社会,帮助中国融入世界。」这几年来,中国的人权状况在倒退,国际社会有必要直接参与中国人权事务。

这引发了一轮爱国与否的争论,他再次被贴上了「汉奸」、「卖国贼」的标签,被攻击为西方势力的代理人。他则用孙中山来辩护,这位现代之父也寻找外来者的帮助,他难道不爱中国吗?

当李柱铭在二○○八年宣布退出政坛,不再参选立法会时,就像是一个时代的终结。他在立法会的最后演讲也是对他二十三年议员生涯的小结。令人感慨的是,他在初次演讲中的忧虑仍笼罩着香港;他在一九八五年曾这样问:「中国会干涉香港内部管理吗?会影响到立法或行政、法律吗?」

此刻,他的感受是「中央不信任香港人,它要等到保皇党,尤其是民建联、自由党等,在真的普选下也可稳操胜算,才会放心香港有了真正的民主。在这天来临之前,这只会让我们得到在北京可控制下的假民主。同时,它会透过统战、洗脑(例如国民教育)等教导我们的下一代,来培养一群听话的新选民」。更令他恼怒的,是香港人的自我放弃。「最令人遗憾的是,特区政府并未照《基本法》的规定,维护『一国两制』、『高度自治』;对中联办干预特区内政、选举等事宜不但视而不见,更是全力将『高度自治』双手交回北京……」

五

白色的自由女神像、邱吉尔的铜雕、维园的六四纪念晚会的照片,来自律师公会的水晶奖杯……这些纪念物零散地摆在李柱铭的书架上,提醒他人生的重要时刻。

办公室中最显着的,仍是书架上成排的Law Books,蓝色、棕色、绿色、红色,按照年份整齐地排列在一起,书中记录的是英国法庭、香港法庭有史以来的所有重要判例。这是李柱铭除了上帝之外的另一个精神支柱。多年来,法律系的学生都会牢记这一点,在一个国王被推翻的现代世界,法律就是国王,所有人的权力都要受其约束。

「法庭不是立法机关,更不是政府的工具,绝不会因为一些环境因素,而在法例上加上新的条款限制……一个经常「打倒昨日的我」之司法制度,又还有什么公信力可言。」这是他在一九九九年人大释法推翻香港法庭对内地孕妇产子问题判决时的感慨。

香港回归十六年了,李柱铭感受到的不仅是民主的停滞,也有法治本身的困境。一连串的释法让香港的司法独立性受到动摇。他的朋友包致金,一位刚刚退休的大法官,在告别仪式上大胆预言:「我看到阴霾密布,一场前所未见的猛烈风暴将会侵袭司法独立。」

从我走入办公室的那一刻,李柱铭就开始对我讲解《基本法》。《基本法》被认为是香港的准宪法,他曾是起草者之一。他把薄薄的小册子翻来翻去,像是个耐心的老师在辅导一位成绩不过关的学生。他的意思只有一个,《基本法》没有被很好地贯彻。

这些条文让我摸不着头绪。这不仅是知识上的无知,也源于思维方式。在中国成长的我很少意识到法律的重要性,更难意识到法律能保护我们。我们奉行的是rule by law,而不是rule of law。

「如果邓小平活着,他会怎么看现在的香港?」 我问他。

「我想,当他提出『一国两制』五十年不变时,他看到了香港有安定繁荣、有自由与法治,而中国刚开始开放。我想,他希望中国也走这条路,那时他就希望放弃共产主义,最终能向香港一样,在这五十年过程,中国会向上,而香港则会被拉下一些,最终在某一个点汇合。」这是他一贯的观点,他对于邓小平仍有期待,但现在的情况违背了他的初衷。我该说他富有洞察力,还是过分天真?或许对于他来说,这两种特质永远相连在一起。

他又讲起了八○年代的往事。当时,中国官员们似乎还乐于承认中国与香港司法制度的不同,愿意接受他的建议,还饶有兴趣地参观香港的法庭。

他也说起李瑞环的「宜兴茶壶论」,这位中国政协主席在一九九五年的一次谈话中,把香港的治理比作「宜兴茶壶」——茶壶中的茶渍才是名贵所在,不识货的人刮掉它,反而毁了茶壶的价值。这个比喻让许多香港人获得一时的宽慰,觉得至少共产党内的开明人士仍能把握问题的本质。

李柱铭还做过一个类似的比喻,他说,「香港民主有如日本料理店的纸门,谁想硬闯,没人可以阻拦。不过若懂得尊重,就会先敲门,获得门内首肯才入内。香港与中国的关系亦如此。」

看着眼前的李柱铭,他一丝不苟、语气诚挚,我感觉既赞叹又不安。经历了这么多世事,他似乎还保有一种单纯信念,而这信念又显得多么书生意气。

在八○年代,不管是许家屯、李菊生还是李瑞环,他们的开明态度与中国内部的失败有关,在经历过无穷的运动与斗争之后,这一代的共产党员发现自己的努力完全错了,他们缺乏自信;他们的开明态度也与中港两地的差距有关,比起中国的贫穷与落后,香港繁荣而先进,有他们无法理解的复杂性;这种态度也和他们的成长与教育背景有关,他们大多是在一种民国式的理想主义环境下度过少年与青春,即使被政治运动摧残,他们还保有个人特质。而此刻,跑马地的新华社变成了西环的中联办,北京则成了世界新强权的中心,它不再需要敏感看待香港的感受,它也表明着政治能力的显着衰败——伴随着早期领导人的离去,极权系统难以生产出富有洞察力的新人。

如今的香港面临着双重压力,一方面是极权力量,这种极权式的思维仍企图压制所有不同的声音、不断制造敌人;另一方面,中国崛起造就了新的帝国诱惑,这个帝国也充满了规训一切的愿望,对于边疆保有本能性的恐惧与怀疑。这两种力量都倾向于不断累积、扩张自身的权力,直到被自身的重量压垮为止。北京的大员们粗鲁地清除茶垢,大脚踏破纸门。

在这扩张过程当中,李柱铭所珍视的法治是最可被践踏的环节。邓小平即使在他最开明的时刻,都认定「三权分立」毫无用处,而宪政在中国崛起的二十一世纪则被认定是西方的产物,理应受到抵制。

在和共产党打了这么多年的交道之后,李柱铭对这个党似乎依然丝毫不解。对他来说,梁振英的当选意味回归进入了第二阶段,北京直接控制的时代到来,在短期内,中国与香港的未来都不会好。

但对一些人而言,李柱铭不仅不了解共产党,或许连对香港政治也失去了感受力。在二○一三年四月九日接受访问时,他建议提名委员会沿用现时一千二百人选委会的组成办法,要求选委会一人一票拣选候选人,让提名票得票最高的前五人成为候选人。这个方案与大部分香港人期待的二○一七年特首普选大不相同,仍像是个小圈子选举。

这个提议引发了舆论风波,某些人很难相信李柱铭这位民主之父竟会提出如此保守的方案;有人相信,他这样是为了确保民主党能保有竞选人;而另一些则认为这是他的策略,要藉此泄露民主派的谈判底牌,让他无路可退。而他自己则说,这纯粹是个人失误。

「老猫烧须」——李柱铭用这句广东俗语形容自己的方案,他这个老手却犯了与新手同样的错误。「听着,那天我太疲倦了」,他把之前对媒体的解释又向我说了一遍;他这番解释太熟练了,以至于让他一贯的真诚大打折扣。我该相信他仍是个幼稚的政治人物?还是该相信,像他这样严格自律的人,是不会容许自己犯这样低级的错误,这是他封住民主派后路的良苦用心?听过他在堂上辩论的人都知道,这个貌似单纯的大律师,是多么会循循善诱地把辩论导向他期望的方向。

但在整个过程中,无人怀疑他的正直。大家相信,倘若他说出一个谎言,这个谎言也必定是为了香港的未来着想。或许有人批评他脱离现实,被历史抛弃,但没人会对他的人格有些许质疑。

「个人的力量微不足道,但这不意味个人不能尽力而为。随着越来越多的人加入,对前进的道路达成共识,目标最终将会实现。」谈话结束前,他又提到父亲给他的启发。他说自己一直努力,却未必非得看到民主到来的那天。但尽管如此,他还是希望能看到。他每天做五十个伏地挺身,在山上步行,以保持精力的充沛。他还承认自己非常幸运,连监狱都没进过。

如果北京仍是个极权政体,李柱铭可能加入一个伟大的异议者的行列。但是,北京的行为是温和与容忍的,至少对香港如此。它可能让李丧失了成为先驱的机会。」一位批评者不无刻薄的评论道,他曾相信,李柱铭理应进入曼德拉、瓦文萨、哈维尔的行列。

我不清楚李柱铭读到这样的段落会有何感想?他有时也迟疑自己的存在对香港是好是坏,他担心自己的存在无意中帮助了共产党统治;很多人香港人因为看到他的象征性存在,觉得一切仍可接受,自己没必要也参与争取民主权利,像是温水中的青蛙。

倘若他在闲时翻看父亲留下的那些旧照片,必然也会感到卷入历史中的个人,罕有机会真能决定历史的命运。他能做的,不过是坚持内在信念,尽量在时代的洪流中维持自尊。

爱华网

爱华网