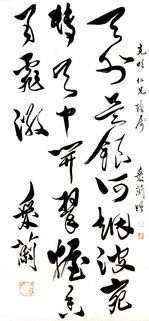

圣严法师

1、看到了只是看到,听到了只是听到,不要产生好恶。

2、因为心里有了好恶的分别,就会有所执着。

3、喜爱的就想占有讨厌的就会排斥患得患失,烦恼就来了。

4、喜爱的就想占有讨厌的就会排斥患得患失,烦恼就来了。

5、错把无常当做永恒,不希望接受无常的事实,烦恼就会出现。

6、事情发生了,能够处理的就处理,不能处理的就接受。

7、然后暂且放下来,待因缘际会时再处理,这就是智慧。

8、时时观察自己微细的念头,不要被自己蒙蔽。

9、烦恼来时、不要害怕、不要讨厌、让它烦去;自己不烦、久而久之、烦恼会愈来愈少。

10、遇到烦恼、要面对它;接受它、处理它、放下它。

11、有烦恼的时候不要把它当成困扰,就没有烦恼。

12、不论外在的境界如何变化,情绪都不会受到牵动,那么,就可以断除烦恼了。

13、如感觉到有烦恼、有问题、先检讨自己,不责怪他人、埋怨环境、烦恼是自己的。

14、当自己发现起烦恼时,要感谢使你产生烦恼的人、事、物,因为,他们是在帮助你修行。

15、外在的帮助、只能暂时解决自己的问题,而不能穿透问题的根源、真正解决问题。

16、唯一有效方法、就是仰赖自己,透过修行、来解决自己的问题。

17、不自找烦恼,就是智慧,智慧生于烦恼而用于烦恼。

18、烦恼既是菩提。

二、六祖说烦恼即菩提

《六祖坛经》:凡夫即佛。烦恼即菩提。前念迷即凡夫。后念悟即佛。前念着境是烦恼。后念离境即菩提。注:凡夫即是佛,烦恼即是菩提,前一个念头迷惑即是凡夫,后一念头觉悟即是佛,前念执着在境上就是烦恼,后念不为境所束缚就是菩萨。凡夫与佛自性无差别,区别只在迷与悟之间,为境所转,则为凡夫,若能转境,本来是佛。

三、烦恼即菩提摘自圣严法师[公案100] 此句出自《六祖坛经》。在《六祖坛经》中,六祖惠能将这句话做了衍申:「前念着境即烦恼,后念离境即菩提。」大意是,前念如果执着境界,对所面临的环境产生好或坏、有或无等等反应,那就是烦恼;如果念头一转,下一念离开前念所产生的种种分别、执着、计较,这就是智慧。 菩提是觉悟、开悟、智慧之意。乍听之下,似乎离开烦恼就可得到菩提;其实,烦恼和菩提并无不同。这些都是心的作用。如果心中有计较的念头,那就是烦恼;如果心中没有计较的念头,但仍照样活动、照样起作用,这就是菩提。 在平常生活中,这种情形太多了。有人要克服困难,结果困难更多;有人要打倒敌人,结果制造更多敌人;有人要追求欢乐,结果欢乐离自己越来越远。那都是因为不明白不论苦难也好、敌人也好、幸福也好,都未离开自己的念头。自己的念头如果自私、狭隘,就把自己困住了。 所以,我经常劝烦恼中人一句话:「山不转路转,路不转人转,人不转心转。」如果前面有一座山横阻着,非撞山不可吗?爬过山、绕过山要比撞山好多了。当然,你可以凿一条隧道穿过去,但若仅为你个人通过,用这种方式并不符合效益。 聪明人自己找路走,不会非得如何不可、非达到什么目的不可。我也常说,世界上没有一件事是非你不可,也没有一件事是非我不可。但能让你去努力的,就应该去努力;应该让我走过的,就应该走过去。 因此,有智慧的人,随时随地过得轻松自在;有智慧的人,即使强敌当前也不会感到恐惧。有力量战斗就勇往直前,如果被逼到死路,不战也得死,此时智者既不会恐惧,也不会烦恼;因为,既然非死不可的时候到了,恐惧也没有用。 这里有两个重点。第一,世界上没有一定不得了的事;第二,世界上没有非我不可、非你不可的事。然而,既然人还在世界上,就要尽现在已有的责任,运用眼前一切资源来做自己应该做的事。这就是智者,既不逃避,也不逞强。

四、化烦恼为菩提

〔法〕一行禅师 沉默译

当我们深入地观察一朵花的时候,我们会发现,它完全是由如阳光、雨水、土壤、肥料、空气以及时间等非花的因素构成。如果我们继续深入观察,我们还会发现,这朵花正在逐渐演变成肥料。假如我们不曾观察到这一点,那么,当这朵花开始衰败时,我们会很伤心。与此同时,当我们深入地观察肥料的时候,我们会发现,它也正在演变成花朵。于是我们领悟到,花朵与肥料是互即互入的,它们相互依赖。故而一位好的园丁不会蔑视肥料,因为他懂得如何将肥料变成金盏、玫瑰,以及其它许多各种各样的花儿。

当我们深入地观察自己时,我们会既看到“花朵”,也看到“垃圾”。我们每个人的心中都有愤怒、憎恨、沮丧、种族岐视以及其它许多各种各样的“垃圾”。但不必害怕。象一位园丁懂得如何将肥料变成花朵一样,我们也可以学习将愤怒、沮丧、种族岐视等等转化为理解与爱的艺术。这,就是禅的工作。

根据佛教心理学,我们的心被分成两部分,就象一所两层结构的房子。地上是起居室,我们把它叫做“意识”;下面是地下室,我们把它叫做“藏识”。藏识中,我们所曾做过、经历过或察觉到的所有事情,都以“种子”或“胶片”的形式储存起来了。我们的地下室是一个档案馆,人们能够想象得到的每一种“电影”,都被装到录像带里,储存起来。当它们从地下室被翻上来的时候,我们就坐在楼上起居室里的一把椅子上,观看着这些“电影”。

某些特别题材的“电影”,诸如愤怒、恐惧或绝望,似乎有自动从地下室上来的能力。它们推开起居室的门,不管我们是否选择了它们,就自动地跳进我们的录像机里。当上述一切发生的时候,我们感到深受的打击。除了老老实实地看着它们以外,我们别无选择。幸亏每部“电影”都有一定的长度,当它结束了时候,就返回地下室去了。但是每次我们都不得不把它重看一遍,而且由于它在档案架上占了一个较有优势的位子,所以我们知道,很快它就会又上来。有时是某种外界刺激引发了我们的“电视屏幕”放“电影”,比如某人说了伤害我们感情的话等等。我们花费了那么多时间去看这些“电影”,而它们中的很多东西却正在毁灭我们。因此,学会扼制它们,对我们进入清明的存在状态是非常重要的。

传统的教科书将“心”描述成一片原野,一片可以播撒一切种子的土地--痛苦、幸福、欢乐、悲伤、恐惧、愤怒,还有希望。“藏识”依然被描述成一间“储藏室”,内中贮满了我们所有的种子。一颗种子在我们的意识中每出现一次,它返回“储藏室”的时候,力量就增强一次。我们的生活质量就取决于我们藏识中的种子的质量。

我们也许已经习惯了愤怒、悲伤和恐惧的种子在我们的意识中频频现行,而欢乐、幸福和宁静的种子却难得抽枝发芽。练习觉照的意思就是当每颗种子从“储藏室”上来的时候,都要能觉知它,并尝试尽可能地给那些好的种子浇水,这样,它们就会变得越来越有力量。当我们对宁静优美的事物保持觉照的时候,我们就是在给我们内心宁静和美的种子浇水,而我们的心就会开出美丽的花朵。我们给一颗种子浇水的时间的长短,决定了那颗种子的势力之强弱。例如,假设我们站在一棵树前面,全神贯注地呼吸五分钟,我们心中幸福的种子就会得到五分钟的浇灌,它们就会变得更强壮。与此同时,在这五分钟里,其它的种子,如恐惧和烦恼,就得不到浇灌。我们必须每天这样练习。任何在我们的意识中现行的种子返回藏识时,力量都会变得更强大。如果我们细心地浇灌那些好的种子,我们可以相信,我们的藏识就会相应地做好自我调整工作。

我们的身体有一种“自疗”的功能,每次我们割伤了手指,我们会仔细地清洗伤口,然后把治疗的工作扔给我们的身体来做。几小时或一天之内,伤口就愈合了。同样地,我们的心也有一种自我调节功能。假设你在大街上遇见一个二十年前认识的人,你想不起他的名字了。因为这么长时间里,有关他的种子一直没有机会上升到你的表层意识中来,所以在你的记忆中,它的力量就变得非常微弱。回家的路上,你在自己的“地下室”里四处搜寻他名字的种子,但是找不到。最后你思索得太狠了,头痛起来,就不再去想它,而是去听一首磁带或唱片上的优美音乐了。然后你享受了一顿美味的晚餐,晚上睡得很好。早上,当你刷牙的时候,他的名字突然跳了出来:“哦,对了!这就是他的名字!”这个例子说明,夜里当你的意识停止搜索的时候,藏识却在继续工作,早上它就把结果提示给你了。

自我调节有多种途径。当我们愤怒、悲痛或绝望时,我们只需专注地呼吸,并好好地觉照这股愤怒、悲痛或绝望的情绪就够了,然后我们就把自我调节的工作扔给藏识去做。但是,并不仅仅靠体会烦恼,我们的情绪就能平复,实际上,如果我们没有做好觉照的准备而去体会烦恼的话,只能使事情变得更糟。所以第一步我们要使自己变得强有力起来,而要达到这个目的,最简单的办法莫过于体味欢乐和宁静了。世界上有许多美好的事物,可是由于我们过去一直把注意力集中在那些不好的事物上而无法体会它们。

如果我们努力一下,注意呼吸,去感受好的事物,自我调节就会变得容易些了。我们中的许多人,心中充塞着如此多的烦恼,以致我们去碰碰一朵花或握握一个小孩儿的手,都成了一件困难的事情。但是我们一定要付出努力,使自己养成体会健康、美好事物的习惯。这就是我们帮助藏识做好自我调节工作的方法。如果我们去体会我们内心和周围宁静、健康的事物,我们就是在帮助藏识做转化的工作。我们把自己交付给树木、飞鸟和可爱的孩子,让它们来净化我们。否则,我们就只能淹没在烦恼中难以自拔了。

我们的藏识中有一颗很棒的种子--觉照的种子,当它现前时,我们就能够明了当下正在发生的事情。如果我们安祥、愉快地行走,而且自己知道在安祥、愉快地行走,那么我们当下就在觉照。对于我们的转化和自我调节工作来说,觉照是一个很重要的因素,但它的种子长期以来被埋在层层遗忘与重重烦恼之下,不见天日。我们很少意识到,我们有眼睛,能清楚地看世界,我们的心脏和肝脏机能正常,我们没有牙病……如此等等。我们生活在遗忘里,向外四处寻觅幸福,却忽略和压抑了那些本已存在于我们内心和周围的可贵的幸福因素。如果我们注意呼吸,意识到树的存在,它是如此地生机盎然,清新优美,那么,我们觉照的种子就会得到浇灌,变得越来越强壮。当我们最初开始练习时,我们的觉照能力会很弱,象一只十五瓦的灯泡。但是,只要我们一注意呼吸,它就开始变得强壮起来。这样练习数周后,它就会变得象一只一百瓦的灯泡一样亮了。觉照的灯高悬着,我们就能发现和体会到我们身心内外的许多美好事物,而且这样做的时候,我们就是在给心中安宁、欢乐和幸福的种子浇水,与此同时,我们也就避免了给烦恼种子浇水。

当我们开始着手做这项工作的时候,我们心中的烦恼种子是相当强壮的。因为无始以来,我们每天给它浇水。我们的嗔恚种子得到爱人或孩子们的浇灌;由于他们自己烦恼,他们就只懂得给他们的烦恼种子浇水。当那些烦恼种子很强壮的时候,即使我们没有邀请它们从地下室上来,它们也会自己推开门,强行闯入起居室。它们进来时候,是令人极其不快的。我们可以试着压制它们,使它们滞留在地下室里,但是因为我们已经给它们浇了那么多水,它们已经是足够强壮以致于没有邀请也能浮到心的表层中来。

我们中的许多人感到一种不停地做事的需要--听单放机,看电视,读书,浏览杂志,打电话……。我们想使自己在起居室里保持忙碌的状态,这样就可以避免正视地下室里的种种焦虑与烦恼了。但是,如果我们深入地观察我们邀进起居室里来的这些“客人”的本性的时候,我们会看到,它们中的许多“客人”同样携带着毒素,这些毒素就与此刻我们正竭力回避的地下室里的不良种子的毒素一样。因此,尽管我们防止了地下室里的不良种子上来,我们却仍然在给其它的不良种子浇水,而使不良种子的力量变得更加强大起来。更有甚者,我们中的某些人,为了回避正视自己的真正问题,而去做社会工作或环保工作。

为了使自己保持愉快,我们需要给心中的觉照种子浇水。觉照是开悟的种子,警觉的种子,理解的种子,关心的种子,同情的种子,解脱的种子,转化的种子,自我调节的种子。如果我们练习觉照,我们就会体会到我们生命中身心内外清新欢快的一面,这一面,当我们生活在遗忘中时,是无法感受到的。觉照使我们的眼睛、心脏、没有牙病、明月、树林等事物变得更加明晰、更加美丽。如果我们在觉照的心态下去感受这些美好事物,它们将会绽放出全部光华。当我们在觉照的心态下去感受烦恼时,我们将能转化它。当一个婴儿在卧室哭喊的时候,母亲会立刻跑进来将他温柔地抱在怀里。因为母亲是爱和温柔的化身。当她这样做的时候,爱和温柔就浸润了婴儿的身心,几分钟后,婴儿大概就会停止哭喊了。觉照就是一位母亲,每次当你的烦恼开始哭叫时,她就会细心照看它。

当烦恼逗留在地下室时,你可以通过常常提起觉照的念头,使自己享受到生命中许多清新健康事物的滋味。而当烦恼上来时,我可以关掉单放机,合上书,打开起居室的门,让它进来。你可以对它微笑,用你现在已变得强有力的觉照来拥抱它。再比如,如果恐惧想上来,你不要回避。用你的觉照温和地问侯它:“恐惧,老朋友,我认出你了。”如果你害怕自己的恐惧,它就会将你淹没;但是如果你平静地邀它上来,在觉照的心态下对它微笑,它就会丧失一部分力量。如果你一直坚持给觉照的种子浇水,那么数周之后,你就会变得有足够的力量邀请它随时上来,而且你将能够让觉照来拥抱它。这或许是不那么令人愉快的,但是在觉照的心态下,至少你是安全的。

如果你以觉照拥抱一个小烦恼,只要吸进来、呼出去,向它微笑,那么几分钟后,它就会被转化掉了。但是如果你有块垒于胸,烦恼深重,那么我们就需要更多的时间。当你以觉照来拥抱它的同时,还要练习会禅和行禅,那么迟早它会被转化消释掉的。如果你通过练习提高了觉照的质量,转化过程就会更快一些。当觉照拥抱烦恼的时候,它就已经开始渗透和转化它了,就如阳光照在一个蓓蕾上,并渗入进去使其绽放一样。当觉照掠过某种美好的事物时,它便会尽展风华;当它触到某种令人烦恼的事物时,它会转变它、净化它。

加快转化过程的另一个方法是深入观察。当我们深入观察一朵花时,我们会看到是非花的因素使它成了一朵花--云朵、大地、园丁、土壤。当我们深入地观察我们的烦恼时,我们会看到,我们的烦恼不仅仅来源于自身。有许多烦恼的种子是由我们的祖辈、父母、社会传递给我们的。我们不能不认识清楚这一点。一个在梅村习禅的男孩告诉了我下面这个故事:当他十一岁时,他对他父亲极其不满。每次他摔倒了,伤着了自己,他父亲都会大怒,冲他大喊大叫。男孩发誓:他长大以后,一定不这样干。可是几年前,他的小妹妹同其他的孩子嬉耍时从秋千上掉了下来,磕破了膝盖,在流血,男孩却很恼怒,他想冲她大吼:“蠢货!怎么搞的?!”但他控制住了自己。因为他过去一直在练习觉照,他懂得如何如实观照自己的嗔怒,于是他没有吼叫。

一些当时在场的成年人帮忙料理了他妹妹,给她清洗伤口,缠上绷带,于是他慢慢地走开了,同时练习深入观察。突然间,他清清楚楚地看见他就象他自己的父亲。他意识到,如果他不采取行动来对治自己的嗔恚,他就会把它遗传给自己的孩子们。对于一个十一岁的孩子来说,这是一个了不起的觉悟。与此同时,他也看到,也许他的父亲正象他一样,也曾是一个受害者,他的嗔恚种子或许是由祖父母遗传下来的。因为练习在觉照的心态下深入观察,他当时就将恼怒转化成了菩提。事后他去到父亲那儿,告诉父亲,因为现在自己理解他了,所以也就能真正地爱他了。

当我们被惹火了时,我们会粗暴地呵斥孩子,如此一来我们就是在给他心中的烦恼种子浇水了;当他反击时,他又是在给我们心中的烦恼种子浇水。这样地活着,我们的烦恼会逐步升级和加重。在觉照的心态下,平静地呼吸,我们可以练习深入观照我们内心深上的各种烦恼,当我们这样做了的时候,我们就开始理解了我们的祖辈、我们的文化以及我们的社会。当我们看到了这一点的时候,我们就可以带着慈爱与悲悯,无怨言地返回人群,服务大众了。由于我们的觉悟,我们获得了真正的安宁与和谐。当人我之间的矛盾消失时,你自己内心的冲突也就消失了。一箭双雕--如果你将树枝折断,两只鸟儿就会都飞走了。所以首先照看好自己,通过练习觉照和修慈悲观来协调好自己心中的各种矛盾因素,然后借助理解与爱来和他人和睦相处--即使他们本身缺乏对人事物的理解。

烦恼的种子总是试图浮现出来。如果我们压抑它们,我们的心就会因郁滞不畅而生病。练习觉照可以使我们获得力量,打开起居室的门,让烦恼上来。每当用觉照照住烦恼时,它就会失去一部分力量,之后当它回到藏识时,它就变得更加微弱了。当它再次上来时,如果我们的心处在觉照的状态,就象一位母亲问候她的孩子一样欢迎它,它就会再次被削弱,回到地下室时,它就变得愈加微弱了。以这种方法,我们建立了一个良好的心理循环,于是开始感觉好多了。如果我们体内血液循环正常,我们就会感觉良好;如果我们的精神能量能在藏识与意识之间正常循环,那么我们也会拥有良好的感觉。如果我们有觉照,并以觉照来拥抱烦恼、转化烦恼,那么我们就毋需害怕它了。

我们的心就是我们种子的全体、我们电影的全部内容。如果好的种子强壮,我们就会拥有更多的幸福。禅定可以促使觉照的种子生长壮大,就如同在我们心中点燃了一盏灯。如果我们练习以觉照的心态来生活,我们会时时记得去浇灌欢乐的种子,将烦恼悲伤的种子转化成理解与悲悯,此时慈悲的花朵就会在我们的心中绽放。

五、日常生活中如何禅修

圣严法师

一、身心合一 身体在哪里,心就在哪里;身体在做什么,心就在做什么;手在做什么,脚在哪里,你的心就在哪里——身心不可分离,身心一致。例如: 1.在厨房中烧水、挑水、拣菜、切菜、洗菜,心就放在动作上,心中不起其它念头。 2.如果在炒菜,手在动,心也要专心地在炒菜,头脑里没有其它的杂念。 3.如果喂小孩食物、饮料,则一心一意地只想到喂小孩牛乳等食品,而没有其它的念头。自己的头脑非常地清楚、轻松、愉快。 先计划知道要做什么,如果已经计划好的事情,在做的时候就不须用头脑想了,特别是在平常生活之中,有些是经常性的动作,譬如:漱口、刷牙、刮胡子、洗脸、穿衣服等动作,不知做过多少次了,就不必用脑思考。但是要思考的事就必须思考,若不须思考之事则不必用脑想了再做。 往往有些惯性的动作,不须加以思考,一般人就胡思乱想地想其它的事。其实根本不用乱想,只要很清楚地知道自己在做什么。比如:扫地时,一扫把一扫把地扫,而且扫得很清楚,洗碗筷、吃饭等都应如此。 但是,第一次做的动作或处理事情,或者是对动作及事情根本不熟悉,首先必须思考,然后再想一想怎么做。正在做的时候,如果不清楚时,还是要想。这样就不会动妄念,而且是一心一意地在做工作。例如:一位母亲剪了一株花拿在手上,思考着如何将花插在什么位置较适宜,然后再小心翼翼地插好,在此过程中就是心无二念,不是在打妄念。反之,如果对剪花、插花的动作太习惯,结果手上拿了花,心里却在想着:“小孩在那边做什么?嗯!奇怪呀!为什么他那么安静,到底他在干什么?咦!小孩在动了,他走路的声音为什么那么地响呢?”请问这是不是妄念呢?是妄念。所以做任何一件事,均应将心放在那件事情上,心为那件事在做,就是正念而非妄念。因此,要经常保持身体的动作和心的念头在合一的状态。

二、心口一致 譬如:我正在说话,一句接一句地讲给你们听,结果我脑中却又在想另外一件事,请问我是不是会语无伦次?当然会,因为口说心想,根本是两回事。如果正在讲这一句话,结果心里在想刚才讲的第一句、第二句话,这也就是在胡思乱想。 因此,说一句话就是这一句话,说什么事就是什么事,很清楚地知道自己在说什么;讲完一句,下一句话自然出来,不过在讲话以前,先考虑要说些什么,不是想讲什么就随便脱口而出,那就变成胡说八道,根本不知道自己在讲什么;或许也没什么话可讲,就是想用嘴巴不停地讲,这就是妄想,不是心口一致。 心口一致必然知道自己要讲什么,表达出来以后也是清清楚楚的。这是修行人对自己身体的动作、语言的行为,都了解得清清楚楚,如此就不会做错事、说错话了。

![[转载]烦恼生智慧,烦恼即菩提(佛经每日闻思修) 烦恼即菩提](http://img.aihuau.com/images/01111101/01102341t01449a5e65d3559e4a.jpg)

三、心眼一如 胡思乱想的人可从其眼神窥见,因为眼神飘忽不定,心中无主。不知看什么,表面上好象什么都看,事实上没有集中焦点的对象,更不明白自己的眼睛为什么要看,就是不知道将眼睛定在何处,只是脑中的思想不断地动,所以眼神也似幽浮般地飘动。因此之故,可从人的眼神中观察出此人是否思想集中、稳定。 在日常生活之中,要对自己的任何一个动作全部负责,也就是“一步一个坑”,脚踏实地,步步为营。走路步步为营,讲话也是步步为营,任何动作都该步步为营。不是杂乱无章,不是东一榔头西一锤,而是要身心合一、心口合一。 少一些妄想,加一点正念,则智能日增,可开慧眼。慧眼开了,必然是烦恼和困扰的消除。唯有心得稳定,才能减少烦恼。唯有练习身心合一、心口一致,则心中的烦恼必然日减。当外在的境界扰乱时,你只要注意自己心里在想什么?眼睛在看什么?耳朵在听什么?如此,注意观看、听闻等,烦恼就不存在,结果是该听的听到,该看的也看到。 比如:对方打来一拳,如果注意对方打出来的动作以及自己被打的感觉,那么心里就不会起烦恼。如果听到别人骂你,清清楚楚地听到声音在骂,也知道自己是被骂的人,这时心中没有烦恼。但是如果你心中起了波浪——我为什么被骂?他为什么打我?如此想的话,烦恼一定会展现出来,因为注意对方的缘故。反之,清清楚楚地注意自己的心念,则烦恼必定不存在。

六、以禅宗《牧牛图》为烦恼即菩提修行各阶段标准!

降伏心念的次第--南师讲《牧牛图颂》南怀谨现在给你们讲这一条牛了,这是禅宗渐修的心地法门,《牧牛图》是普明禅师的作品。什么是牛?乱跑的牛

《牧牛图》讲渐修法门,我们的心念就是一条牛,乱跑。这个图在明朝禅宗很有名的,当年是木版的画,日本人更捧这个《牧牛图》。一条黑牛,发疯一样到处跑,这个牧牛的小孩子拿着绳子在后面追。这代表什么呢?代表我们这个心,思想情感就是这一条黑牛,到处乱跑。这个牧牛的小孩拿绳子在后面追不上,拴不住。我们打起坐来心念第一步就是这样。他写了四句诗:

一 未牧

狰狞头角恣咆哮

奔走溪山路转遥

一片黑云横谷口

谁知步步犯佳苗

“狰狞头角恣咆哮”,牛的那两个角,威风得很,我们形容一个人很聪明,就是头角峥嵘。恣是放任自己,咆哮是发脾气乱跑乱叫,到处吹牛。“奔走溪山路转遥”,这一条牛在山上田地里乱跑,越跑越远,我们的情绪妄想就是这一条牛。“一片黑云横谷口”,天黑了,不知道跑到哪里去了。第四句话是自己的反省,这个妄想情绪到处乱跑,“谁知步步犯佳苗”,自己把善良的根都扯断踏平了,挖了自己的根,好的种苗都不发了。这是《牧牛图》的第一步,就是我们打起坐来,平常情绪思想乱跑,想了很多的花样,要做这个,要做那个,或者要做生意发财,要做官,都是妄想在乱跑。这个题目叫“未牧”,拴不住自己的妄想心念。

把牛套住二初调

我有芒绳蓦鼻穿

一回奔竞痛加鞭

从来劣性难调制

犹得山童尽力牵

第二步我们只好学打坐,自己观心了。十六特胜讲“知”,知道了,犯了错误,要把这个心拉回来。“初调”,总算找到了思想念头,把这个乱跑的思想拴住了。“我有芒绳蓦鼻穿”,拿个绳子把这个牛的鼻子套进去。现在我们用佛法的修出入息,用这个气;呼吸这个气是条绳子,把心性这个牛套进去。“一回奔竞痛加鞭”,这个牛再发脾气乱跑,就抽它一顿鞭子。所以你打起坐来修安那般那就是一条绳子,把这个心念拉回来。“从来劣性难调制”,乱跑了,就重新来过。像修呼吸法,安那般那,一下又忘了,又是别的思想来,心息没有配合所以又跑了,这是自己的习性,爱向外跑。“犹得山童尽力牵”,要靠这个牧童拉回来,牧牛童子是我们人自己的意志,用意志把思想念头拉回来了。这是第二个图案,你看画的这一条绳子,穿到牛鼻子上去了,这个牛要走,这个小孩拼命拉。

渐调渐伏息奔驰

渡水穿云步步随

手把芒绳无少缓

牧童终日自忘疲

第三步叫“受制”,“渐调渐伏息奔驰”,这个牛给绳子穿惯了,渐渐乖了,小孩子轻轻一拉就带走了。

这里我讲一个故事给你们听,抗战的时候我有两个师长朋友,一个带兵笨笨的,胖胖的,他的部队很散漫,不大训练的,可是打起仗来他的兵都会拼命。另有一个带兵非常精明,没有哪一点不知道。有一天我去看他,正好看他的部队经过,有一匹马在跑,他就骂那个管马的马夫,笨蛋!把那匹马拴住。马夫跑过去拼命地拉,反而被马拉着跑。这个师长跑过去,两个耳光一打,把绳子接过来,一转一转,转到马的旁边,轻轻一带就拉过来了;然后把绳子交给马夫,又打他两个耳光,笨蛋!马都不会带。

牛也好,马也好,发了脾气,你把那条绳子转一转,转到鼻子边上,轻轻一拉,它就走了。你看佛教我们修安那般那,你心念乱跑,心性宁静不下来,所以佛教你眼观鼻,鼻观心,只要把呼吸管住,慢慢那个心念就调伏了。所以我讲这个故事是亲自看到的,看到“渐调渐伏息奔驰”,这个牛不敢乱跑了,鼻子拉住了。“渡水穿云步步随”,这个牛跟着小牧童,一个七八岁的孩子,跟着他一步步走,乖乖的不敢动,因为绳子在牧童手里,气已经被控制了。“手把芒绳无少缓,牧童终日自忘疲”,牧童手里拿着芒绳,一步都不敢放松。所以你用功做呼吸法调息,自己不感觉疲劳。你看这个图案,黑牛的头发变白了,呼吸已经慢慢调柔了,自己看住它。你的牧童是什么?就是意识;你的绳子是什么?就是气,出入气,安那般那。

你的意识心念专一把心息合一调柔,这是第三步了。你看他画的图案,这个牧童很轻松了,拿着鞭子,随便拿个树枝。牛呢?头开始白了。白代表善良,黑代表恶业。受制了,你的工夫心息能够合在一起了。

日久功深始转头

颠狂心力渐调柔

山童未肯全相许

犹把芒绳且系留

第四步“回首”,这个牛回头了,就是心念给呼吸、给绳拴住了。“日久功深始转头”,这个牛不乱跑,心归一了。“颠狂心力渐调柔”,平常那个乱跑的心性软下来了,跟着呼吸的来去,就是数息以后随息了。“山童未肯全相许,犹把芒绳且系留”,可是我们的意念不要放松,心息固然可以合一了,心念专一还不能放手。这个图案画得很有意思,牛的头颈这里都变白了,个性柔和得多了。本来这个放牛的孩子站在牛旁边的,第六意识不用心了,不过拉牛的绳子还要拉住。

五驯伏

绿杨荫下古溪边

放去收来得自然

日暮碧云芳草地

牧童归去不须牵

再进一步“驯伏”,“绿杨荫下古溪边”,这个放牛的孩子不拉绳子了,意念不再那么用力,自己的心性思想也不再乱跑,随时跟出入息合一了。这就是六妙门的随息快到止息的阶段。“放去收来得自然”,舒服啊,这个牛乖了,思想不乱跑,随时在做工夫的境界里。“日暮碧云芳草地”,这个境界自然舒泰,“牧童归去不须牵”,牧牛的孩子手拿牛绳,自己回家了,牛也不拉了。我们乡下小的时候看过,那个乖的牛,到晚上自己会回来的。画的牛已经三分之二都变白了,善良了。

露地安眠意自如

不劳鞭策永无拘

山童稳坐青松下

一曲升平乐有余

第六步“无碍”,这个牛差不多全白了,都是善良,心性调伏了,只剩尾巴那里一点还黑的。牧牛孩子在哪里呢?吹笛子去了,自己去玩了,牛归牛,小孩子归自己了。这个图案叫“无碍”,工夫差不多打成一片了。“露地安眠意自如”,露地就是旷野空地,白天夜里工夫自然上路了,永远在清净定的境界里头。意识不用心,自然都是专一清净,就是我们第一次讲的,已经是四瑜珈到“离戏”阶段了。“不劳鞭策永无拘”,这个牛都不要管了,心性妄想自然不生,清净了,也不要鞭子打了,也不要注意了。这个第六意识自然清净,妄念清净了。“山童稳坐青松下,一曲升平乐有余”,身心非常安详。这个牧童什么都不要管,这个第六意识、意根已经清净,稳坐青松下面,无事吹笛子玩。宋人的诗“短笛无腔信口吹”,随便了。这个牛呢?到家了没有?还早呢!

七 任运

柳岸春波夕照中

淡烟芳草绿茸茸

饥餐渴饮随时过

石上山童睡正浓

到了第七步“任运”,这个牛后面尾巴也没有黑的了,剩下都是善业,念念清净。“柳岸春波夕照中”,诗中的图画多可爱啊,江南的春天,水绿山青,堤岸杨柳,太阳照下来的那个境界。“淡烟芳草绿茸茸”,烟雨蒙蒙,淡淡的烟雾,满地都是芳草,绿杨一片青幽。这个时候有没有妄念呢?有妄念。但是处理任何事情,自己念念空,没有烦恼,很自在,观自在菩萨了。“饥餐渴饮随时过”,饿了就吃,口干了就喝,随缘度日,一切无碍。《心经》上说:“心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想。”第六意识呢?这个牧童呢?“石上山童睡正浓”,睡了,太舒服的境界,第六意识不起分别了。你看画的那个小孩子,躺在那里睡觉,牛也没有离开,自然在吃草。工夫到这一步叫任自在。哪怕你做董事长,做老板,或者给人家打工,开会、做工的时候,心境都是一样的。就是十六特胜的“喜受,乐受,心作喜,心作摄,心作解脱”那么自在。

白牛常在白云中

人自无心牛亦同

月透白云云影白

白云明月任西东

这是第八步功夫“相忘”,这个牛不是普通的牛了,已经升天,相忘了,也没有呼吸往来,也没有妄念,也没有身体,也没有空,也没有知觉,一片清净,一片善的境界。“白牛常在白云中”,一片光明。“人自无心牛亦同”,一切烦恼都没有,一切妄念没有了,身心在这个境界。“月透白云云影白”,月亮透过白云光明出来,白云、月亮,一片光明,“白云明月任西东”。这第八步工夫是得大自在,观自在菩萨照见五蕴皆空,心无挂碍。

牛儿无处牧童闲

一片孤云碧嶂间

拍手高歌明月下

归来犹有一重关

第九步“独照”,牛没有了,妄念杂想没有了。牧童,第六意识睡觉也走了,什么都没有。“牛儿无处牧童闲”,牛找不到了,牧童闲,就是意识清明。百丈禅师讲的“灵光独耀,迥脱根尘”。牧童悠闲自在,牧童就是我们自己。“一片孤云碧嶂间”,青天上面还有一点点白云;碧嶂,这个境界清明,牧童自己明白了,工夫到了。“拍手高歌明月下”,一切空了。密宗讲见到空性,空了什么都没有,你以为对吗?还早呢。“归来犹有一重关”,因为你观空了却不能起用,一起心动念就觉得乱,那是工夫没有到家。所以我骂某人,要他工夫做到了再出来做事,那个时候就不会乱了。所以这步叫“独照”,能够出世,不能入世,还不行,不是大菩萨的境界。

人牛不见杳无踪

明月光含万象空

若问其中端的意

野花芳草自丛丛

到了第十步“双泯”,能够入世,也能够出世,提得起也放得下,能够空也能够有。这个时候可以入世做事了,在家出家都可以,做男做女都可以。“双泯”,空有都没有了,人也不见,牛也不见。“人牛不见杳无踪”,照见五蕴皆空了。“明月光含万象空”,只有自性一片光明,有也可以,无也可以;入世也可以,出世也可以;烦恼也可以,不烦恼也可以。工夫到这一步境界,可以说修行有了成就,差不多可以开悟了。“若问其中端的意”,究竟怎么是对呢?很自然,“野花芳草自丛丛”,到处都是,不一定出家才能做到,也不一定在家才能够修道。得大自在,就是观自在菩萨。

《牧牛图》讲完了,我们这里这一条牛也摆在前面,怎么管它?有十步工夫,心地法门配合十六特胜,现在你都知道了。

心经妙解(必须真正理解心经)

觀自在菩薩(般若智慧已经达到自在境界的菩萨)

行深般若波羅密多時(修行達極高智慧到彼岸境界之時)

照見五蘊皆空(如實的知道身心變化無常,洞见色、受、想、行、识五蕴乃是人类虚幻的妄想)

度一切苦厄(以般若的功用,照見五蘊皆空,出三界火宅,超脫了所有苦惱和困厄,所以佛菩萨可憐众生,要幫我們解脱执着于生死一切的烦恼苦厄)

舍利子(智慧第一的舍利子啊)

色不異空,空不異色{你所看见的物质世界(色),其实是你的精神世界(空),心,也是這樣的。都是變幻無常的現象}

色即是空,空即是色{物质世界(色)就是精神世界(空),精神世界就是物质世界}

受想行識,亦複如是一法如是,法法皆然。世界一切事物都呈現倆邊互相變化的表面現象,(人类所谓的感受、思想、行为和认识也是如此)

舍利子是諸法空相智慧第一的舍利子啊,五蘊空則能度一切苦厄,一切苦厄度盡,然後才見到諸法的清淨相,(清淨是空的別名)所以名為諸法的空相。其实一切法的本來面目就是空相,諸法的實相亦是空相,諸法未曾離開空相。

不生不滅.不垢不淨.不增不減不須執著生滅、垢凈、增減的任何一邊。(真实的世界不会产生,也不会灭亡),(不会被尘埃沾污,也不需要去洁净),(任何东西都不会增加,也不会减少)

是故空中無色.(在諸法實現相的空相內)

無受想行識.無受想行識的五蘊,因此諸佛如來絕不执著于受想行識,諸法空相內,無五蘊可得,是故諸法空相內一個眾生也無,(也在人类对物质世界的感受、思想、行为和认识)

無眼耳鼻舌身意.(擺脫了:眼、耳、鼻、舌、身、意这六根自身感官对自己的束縛,六根空即是清淨,不是無,是空,是清淨。)

無色聲香味觸法.(自然也就不存在所谓的颜色、声音、香气、味道、感觉和概念)

無眼界.乃至無意識界(你眼睛所看到的一切都是假象,你的意识也全部都是错觉)

無無明.亦無無明盡(超越了前世愚昧的事情,因此也不會再有后世报应的所谓十二因缘)

乃至無老死.亦無老死盡(就连生老病死也是擺脫了)

無苦集滅道.(更没有生死轮回的循環)

無智亦無得.(没有生死烦恼,没有贪婪和恐惧,也没有所谓的真理)

以無所得故.(没有生死烦恼,没有贪婪和恐惧,也没有所谓的真理),(这才是超越了人类精神的惟一真实的世界)

菩提薩埵.依般若波羅密多故(大慈大悲普度众生的观自在菩萨),(依靠般若智慧抵达了波罗蜜多觉悟的彼岸)

心無罣礙.(心中没有任何牵挂和妨碍),

無罣礙故.無有恐怖(正是因为没有受到人类精神影响的缘故),(正是因为没有受到人类精神影响的缘故)

遠離顛倒夢想.(远离那些违背自然的思想)

究竟涅槃.(所以菩萨观得自在,消除了一切烦恼)

三世諸佛.依般若波羅密多故.(过去、现在和将来三世佛以及一切佛)(都是依靠般若智慧达到波罗蜜多觉悟的境界)

得阿褥多羅三藐三菩提.(得到阿耨多罗三藐三菩提无上正等正觉成佛的境界)

故知般若波羅密多.是大神咒(所以般若智慧波罗蜜多觉悟是不可思议的咒语)

是大明咒.是無上咒.是無等等咒(是普照一切的咒语)(是最最伟大的咒语)(是超度一切的咒语)

能除一切苦.真實不虛(能够解除人生的一切生死烦恼和苦厄)(佛无妄语,自然真实)

故說般若波羅密多咒.即說咒日(所以这是众生修行般若智慧抵达波罗蜜多觉悟的密咒)(咒语曰)

揭諦揭諦.波羅揭諦(去吧去吧),(走过所有的道路)

波羅僧揭諦.菩提莎婆訶(一起去向人生的彼岸)(欢呼觉悟吧)

【转帖即为法布施,功德无量】

爱华网

爱华网