一、期待可能性的定义

对于期待可能性的含义,学者们有不同的看法。我国学者姜伟博士认为,期待可能性是指“行为人有能力且有条件依法选择合法行为的可能性,如果行为时具有选择合法行为的可能性,为有期待可能性,如果行为时没有选择合法行为的可能性,为无期待可能性”。[2]日本学者认为,期待可能性是指行为人于行为时,有期待其不犯罪,即应为适法行为的可能性。台湾有的学者认为,所谓期待可能性,“乃对于某一定之行为,欲认定其刑事责任,必须对于该行为者,能期待其不为该犯罪行为而为其他适法行为”而言。[3]也就是说,能期待该行为者不为该犯罪行为,而该行为者却违反此期待为犯罪行为时,即发生责任问题,行为者应负刑事责任。例如,会游泳的张三(20岁)带邻居家的5岁小孩李四去河边散步,李四不慎跌入河中,虽然河水很深,但可以期待张三下河救人(即此时具有期待可能性),而张三却不下河救人,致将李四淹死,张三就违反了期待可能性,应负刑事责任。若缺乏期待可能性,即期待不可能者,则成为阻却责任的事由,不能让行为人承担刑事责任。若张三不会游泳,便缺乏期待他下河救人的可能性(即期待救人不可能),那么,张三就不应负刑事责任。

在我国理论界,主流的观点(还谈不上是通说)认为,期待可能性是指从行为时的具体情况看,可以期待行为不予实施违法行为,而应实施合法行为的情形。法律不能强人所难,只有当一个人具有期待做出适法行为的可能性但却做出违法行为时,才能对行为人进行谴责,如果不具有期待可能性,也就不能对行为人的违法行为进行谴责与非难,所以,期待可能性也是一种重要的责任要素。

回到前文的以交通肇事罪的共犯论处的情形,通过期待可能性理论,我们便可将其理由理解为:因为此时,我们很难期待司机不畏惧丢失工作岗位而去拒绝单位主管人员、车辆所有人或者车辆承包人的指使、强令行为,其实此时该司机不过是处于强势地位者的犯罪工具而已。

二、期待可能性理论的产生与发展

期待可能性理论起源于19世纪末德意志帝国著名的“癖马案”。该案的大致情形是:被告人受雇驾驶双匹马车,其中一马有以尾绕缰恶癖,被告人多次要求雇主换马,未得应允,雇主反而以解雇相威胁。一日,马恶癖又发,狂奔,被告人无力制驭,将路人撞伤。检察官对上述事实以过失伤害罪提起公诉,但原审法院却予以宣告无罪。检察官又以判决不当为由提起抗诉,案遂送至德意志帝国法院。帝国法院审理后,认为抗诉无理,予以驳回。其驳回的理由是:很难期待被告人坚决违抗雇主的命令,不惜失去工作职位而拒绝驾驭马车 ,“果能期待被告不顾自己职位之得失,而违反雇主之命令拒绝驾驭该有恶习之劣马乎?”此种期待,事实上是不可能的。因此,被告人不应负过失之责任。

这样,法院根据被告人所处的社会关系、经济状况否定了期待可能性的存在,从而否定了在损害结果的发生上行为人的应受谴责性。该案公布四年后,德国刑法学者迈耶尔(Mayer)以该案判决为基础,首先提及期待可能性问题,提出了期待不可能为阻却责任之事由的新的研究课题。迈耶尔主张,日常生活中就一般人而言,如已处于无法可想之地步,而不能期待其为合法行为时,则行为人所为之违法行为,实属为自我保全之心理状态,法律上不能追究其刑事责任。以此之见,若追究刑事责任,行为人必须应采取其他合法行为,且能采取而不采取者,方可以违反期待可能性,令其负责。之后不久,弗兰克(Frank)将“癖马案”判例在其论文“论责任概念的构成”中加以采纳,成为期待可能性理论研究的开端。此后,大多数学者都赞成期待不可能为阻却责任之事由。目前,西方主要国家均对期待可能性理论给予了高度的重视,就连我国的台湾地区也给予了相当的注意。可以说,在西方国家的刑法理论与司法实践中,期待可能性已成为解决刑事责任问题的一个重要根据。

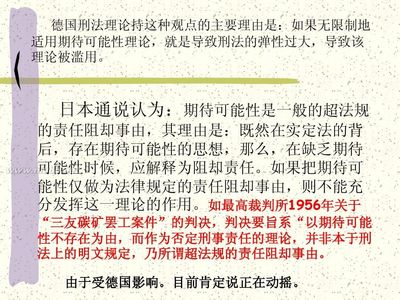

期待可能性理论的积极意义在于:考虑行为人本身的实际情况,不强人所难,能达到事实上的合理性和实质正义,不给被告人附加多余义务。其不足之处在于:期待可能性是超法规的事由,由法官具体解释,容易导致被告人以其他事由阻却责任,从而冲击成文法的权威和社会秩序。

三、期待可能性之判断标准

应当根据什么标准判断期待可能性的存在与否,在刑法理论上存在争论。在西方刑法学界,主要存在三种学说:

1、行为人标准说。即在行为时,该行为人能否做出其行为之外的适法行为的可能性。这是把行为人本身的情况作为判断期待可能性的标准。但有人持反对意见,认为此标准会使刑事司法陷于无力,有导致极端个别化之虞,且有违背法律统一之要求,甚至有可能使确信犯不成为犯罪,有否定法律之嫌疑。

2、普通(平均)人标准说。即根据社会通常人的情况,将能否做出与行为人同样的行为,作为判断期待可能性的标准。此说也有人持反对意见,认为此标准所谓的普通人(平均人),是法律上的用语,与制定法上的责任能力不同,况且二者之间的区别标准,常因判断者主观认识的不同而不同,故认为亦不科学。

3、国家标准说。即从国家法秩序的立场出发,期待行为人做出合法行为,以此作为判断期待可能性的标准。此说从表面上看虽较具体,但不能充分说明期待可能性的原理,且有可能导致无期待可能性亦负责任的倾向,故亦有缺点。

我国学者对于期待可能性的标准也有不同看法。姜伟博士主张应当综合上述三种标准,来认定期待可能性的有无。具体来说,“就是以国家标准说为前提,任何表明缺乏期待可能性的条件不能与国家的意志即法律的要求相抵触;以平均标准说为根本,结合日常生活中多数人的活动规律确认期待可能性的条件是否合理;以个人标准说为补充,从行为人的实际情况出发,考察行为人与一般人的差别,承认行为人的特殊性”。[4]而游伟教授则认为,“期待可能性的标准,应以行为人标准为主,而辅以平均人标准和国家标准。在国家法律有明确规定的情况下,如紧急避险,采用国家标准。在国家法律没有明确规定的情况下,以行为人标准为主,参照平均人标准。在一般情况下,如果根据行为人行为时的情况,可以确定行为人有无期待可能性,则不需考虑平均人标准”。[5]

笔者认为,判断行为人是否具有期待可能性,应从行为人立场出发较为妥当,即以行为人本人实际能力为基准,具体而言,考虑在行为时,该行为人作出其行为之外的合法行为的可能性,但是也应当适当考虑平均人标准说和国家标准说在判断期待可能性有无上的意义。

爱华网

爱华网