“小燕子”这首儿歌的歌词诞生于1956年,由王路发表于1956年6月的“长江文艺”上。童年由王云阶谱曲,用作电影“护士日记”的插曲。我惊讶这首歌经久不衰的生命力,但同时觉得这首歌的歌词是在是太不合时宜了。歌词如下:

小燕子,穿花衣

年年春天来这里

我问燕子你为啥来

燕子说:"这里的春天最美丽"

小燕子,告诉你

今年这里更美丽

我们盖起了大工厂

装上了新机器

欢迎你

长期住在这里(音乐)(重复一遍)

前面四句尚可,如果按照这个方向发展下去,那么这首歌会成为真正的经典。不料前面四句只是起兴而已,笔锋一转,直转到工业化建设上去了。这就象,“关关雎鸠,在河之洲”,下面一转就转到淑女上去了。或者更贴切一些的比方,“天上满天星,月牙儿亮晶晶”,下面一转切入正题,“生产队里开大会,诉苦把冤伸”。考虑到当时的政治环境,不难理解这个转换的目的,即对社会主义工业化建设的歌颂。歌曲诞生的那一年,1956年,正值第一个五年计划如火如荼之际。——“一五”计划所确定的基本任务是:集中主要力量进行以苏联帮助我国设计的156个建设项目为中心、由694个大中型建设项目组成的工业建设,建立我国的社会主义工业化的初步基础,⋯⋯——在当时的社会形势下不难理解为何出现 这样的歌曲。难以理解的是为何这样的歌曲至今仍能传唱。

让我们想想小燕子吧。什么样的小燕子会认为大工厂和新机器比青山绿水田园屋檐更美丽的?又有什么样的小燕子会愿意长期住在这样的环境里?这不是说歌词无视燕子迁徙的习性,而是说歌词无视工业化让燕子无可栖息的事实。难道儿童的天性不是如燕子那样更喜欢青山绿水胜过工厂机器吗?难道儿童不在某种程度上和小燕子同病相怜吗?

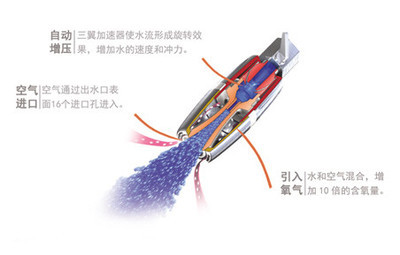

人类的工业化给整个地球环境带来了巨大的破坏,全球变暖,大气污染,海洋污染,河流污染,土地沙漠化,水资源匮乏,物种极速灭绝⋯⋯以至于全球政要不得不在哥本哈根坐下来商谈对策,在形势还可以挽回之前采取行动来进行扭转。这种以破坏环境为代价的不可持续的工业化生产,透支了往后所有儿童的生存环境,剥夺了他们清新的呼吸,健康的水源,悦耳的鸟鸣,然而同时,我们却还教他们唱歌颂“大工厂”和“新机器”的歌,教他们认为小燕子是喜欢这一切的,还有比这个更荒谬的事情吗?如果小燕子真的喜欢工厂和机器,为什么它们越来越少了呢?

这首歌唯一配得上经久不衰的就是它优美的旋律了,也许保留音乐重新对它填词是最好的方式了。

爱华网

爱华网