什么叫格物?

"格物,意为穷究事物的道理或纠正人的行为,“格”在这里有“穷究”的意思。格物致知是中国古代儒家思想的一个重要概念最早出自于 《礼记?大学》,后来成为认识论的重要问题。

穷究事物的原理法则而总结为理性知识。"格物致知"一词出《大学》。格,至也。物,犹事也。致,推极也,知,犹识也。格物致知是儒家的一个十分重要的哲学概念。北宋"朱熹认为,"致知在"格物者,言欲尽吾之知,在即物而穷其理也。"这是朱子对"格物致知"最概括、精确的表述。推极吾之知识,欲其所知无不尽也穷至事物之理,欲其极处无不到也。对于朱熹的的解释,我们的理解是,格物就是"即物穷理,凡事都要弄个明白,探个究竟;致知,即做个真正的明白人,为人行事决不湖涂。但是格物致知的目的是明道德之善,而非求科学之真,因此具有局限性1.推究事物之理。

《礼记?大学》:“致知在格物,物格而后知至。” 宋 苏轼 《谢兼侍读表》:“恭惟皇帝陛下圣神格物, 文 武宪邦。” 明王鏊 《震泽长语?经传》:“盖知物之本末始终,而造能得之地,是格物之义也。”鲁迅《伪自由书?透底》:“于是要知道地球是圆的,人人都要自己去环游地球一周;要制造汽机的,也要先坐在开水壶前格物。”

2.犹正人。纠正人的行为。

《三国志?/font>魏志?和洽传》:“俭素过中,自以处身则可,以此节格物,所失或多。”唐刘禹锡《天平军节度使厅壁记》:“示菲约以裕人,信赏罚以格物。”

3. 清末称西洋自然科学为“格物”。

清薛福成《出使四国日记?光绪十六年十一月二十二日》:“旋据总教习丁韪良申称:‘单内(俄文书籍图说)天算、地

理格物、医学等书,或六十年前或百馀年前所载,不如新书之详备。’”严复《原强》:“二百年来,西洋自测算格物之学大行,制作之精,实为亘古所未有。”

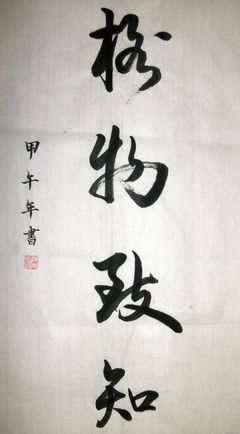

格物致知

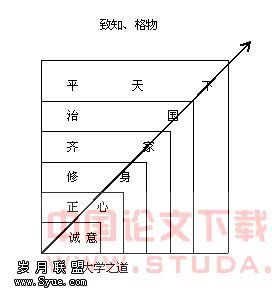

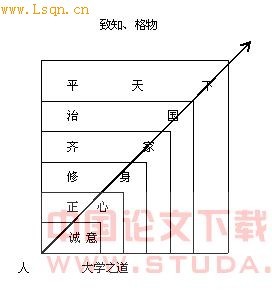

在中国古代儒家思想中,格物致知是一个重要概念,其最早出自于 《礼记?大学》:“古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”。当时的“格物致知”与诚意、正心、修身等道德修养方法有关。格物致知的目的,是使人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国的水平,从而追求儒家的最高理想——平天下。

从宋代理学家程颐开始,“格物致知”便作为认识论的重要问题讨论。他认为“格犹穷也,物犹理也,犹曰穷其理而已也”格物即就物而穷其理,格物的途径主要是读书讨论,应事接物之类。做法“须是今日格一件,明日又格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处”。在这个从逐渐积累到豁然贯通的过程中,含有关于人类认识的一些合理观点。

朱熹在程颐思想基础上,提出了系统的认识论及其方法。他说,知在我,理在物,这我、物之别,就是其“主宾之辨”,认为连结认识主体和认识客体的方法就是“格物致知”。朱熹训格为至、为尽,至:谓究至事物之理;尽:有穷尽之意。他训物为事,其范围极广,既包括一切自然现象和社会现象,亦包括心理现象和道德行为规范,“格物”就是穷尽事物之理。他认为格物的途径有多端,上至无极、太极,下至微小的一草一木、一昆虫皆有理,都要去格,物的理穷得愈多,我之知也愈广。由格物到致知,有一个从积累有渐到豁然贯通的过程。朱熹认为,“要贯通,必须花工夫,格一物、理会一事都要穷尽,由近及远,由浅而深,由粗到精。博学之,审问之,慎思之,明辨之,成四节次第,重重而入,层层而进”,“穷理须穷究得尽,得其皮肤是表也,见得深奥是里也”。人们必须经过这样由表及里的认识过程才能达到对理的体认。

格物最直接的解释就是将【物】放置在一定的框框里。

在佛教里叫受戒,在社会叫守法,在生活中叫学规矩。

「格物」是什么?

《大学》有「三纲八目」之说。「三纲」是描述「大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善」,有如大学的三项宗旨。至于「八目」,则是强调修养的八个条目,由近及远,依序是「格物致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下」。

在上述八目中,排在最先的「格物」是指什么?这个问题向来争论不休,难以得到共识。最早的注解是东汉郑玄所提供的,他说:「格,来也;物,犹事也。其知于善深,则来善物;其知于恶深,则来恶物。言事缘人所好来也。」这种解释的特色,是把「致知」放在「格物」前面。先要知道善或恶,然后善事或恶事就会跟着你的喜好而来到.也正是因为他把「致知」放在「格物」前面,使得他的注解缺乏说服力。郑玄的「格物说」无法成立,但是我们稍后谈到「致知」时,会发现他的「致知说」仍有参考的价值。

到了南宋朱熹,他秉承前辈学者的启发,以大手笔把《礼记》中的《大学》与《中庸》抽出来,成为单独的二本册子,加上《论语》与《孟子》,成为「四书」。他还用心为《大学》重新编定章句,成为「经一章,传十章」,然后遵循北宋程颐的观点认为《大学》说明「古人为学次第」,应该排在《论语》与《孟子》之前。「学者必由是而学焉,则庶乎其不差矣。」事实上,朱熹所编的《四书章句集注》,也确实把《大学》与《中庸》列在前面。

由于朱熹的《四书章句集注》是元、明、清三代科举取士的教科书,八百年以来成为学者奉为圭臬的标准读本,所以他的解释也广为人知。那么,朱熹怎么说「格物」呢?他说:「格,至也;物,犹事也。穷至事物之理,欲其极处无不到也。」表面看来,这是要人用功念书及了解事物的道理,但是问题在于:谁能达到朱熹所要求的标准?天下有万物,人生又过于短暂,如果到处格物,何时才能跨出这八目的第一步呢?

朱熹在「传五章」,特别参照程颐之意,加了一段文字,想要补《大学》原文可能有的缺漏。他好像参加作文比赛,写了一段没有人讲得清楚的话,这段话共一百三十五个字,我只引述后面结论部分。他说:

「是以大学始教,必使学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力日久,而一旦豁然贯通,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓物格此谓知之至也。」

请问:自有人类以来,有谁能达到「众物之表里精粗无不到」的境地?至于「吾心之全体大用无不明」又是怎么回事?这不是在作文比赛又是什么?别忘了,这还只是八目中的第一步,做不到这一步的要求,后面还有什么希望?明朝王阳明在努力格竹子以致生病之后,终于觉悟朱熹所言不切实际。

王阳明在《大学问》中,探讨《大学》的基本观点。他的策略是把八目中的前三项「格物、致知、诚意」合在一起说。他说:「格者,正也,正其不正以归于正之谓也。」亦即「去恶为善」「物者,事也。凡意之所发,必有其事,意所在之事,谓之物。」

明明《大学》讲的是「格物、致知、诚意」,而王阳明一定要把「物」与「意」连在一起,然后用「致知」来贯穿,因为他所谓的「致知」是「致良知」。良知知道善与恶,于是格物要靠良知,不然无法「正其不正以归于正」诚意也要靠良知,不然要根据什么去诚呢?

说到最后,王阳明认为「身心意之物」其实「只是一物」,而「格致诚正修」其实「只是一事」。如此一来,《大学》原有的八目还剩下多少?本来是古人描述「大学」的理想与修行步骤的一本手册,现在变成某种秘教的天书,请问这是《大学》的原来意思吗?

在介绍及评论了郑玄、朱熹、王阳明三位学者的「格物」观点之后,我们可以进一步探讨这个问题。

两个前提必须确立。

一,《大学》是谁写的?写的目的是什么?朱熹认为「曾子作大学」,钱穆先生认为这是没有根据的话。至少我们可以说,《大学》不会早于孟子,很有可能是战国末期,甚至是秦汉之际的作品。写作《大学》的目的,是为了说明三代以来贵族子弟接受高等教育的基本宗旨。这些学生在十五岁(另一说为三十岁)入学因此入学时已有基本知识。

二,《大学》所列出的「八目」中,「格物」列在第一步,所以它不应该太过复杂、太过困难,或太过神秘。

先说「格」。郑玄以格为「来」,于是格物就是「物」(善事或恶事)来到一个人身上。这样理解,格物能有什么教育意义?朱熹以格为「至」,格物就是要穷究(努力探讨研究)事物之理这样理解,可能永远跨不出这一步,更别奢望可以大学毕业了。王阳明以格为「正」,格物即是要在一切事上以吾之良心所知之善恶来正之。如此一来,后面何必再说「正心」?

事实上,格有「来、至、正」等用法,但既然使用「格」字,就表示它另有用意。

我对「格」字的理解,主要参考《 论语.为政》,「子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。」「有耻且格」一语,可以解为:百姓有羞耻心,并且「自动来归」或「自归于正」。这样可以包含前面三位学者的观点在内。不过,孔子若要谈「来归」,他会使用「则修文德以来之」直接用「来」字;孔子若要谈「归于正」,他会说:「子帅以正孰敢不正?」既然如此,这儿所谓的「格」应该另有用意,亦即:百姓有羞耻心,并且「可以分辨善恶」。格为「分辨、辨别」之意,从「有羞耻心」到「分辨善恶」,然后还有漫长的个人修行空间。只靠「道之以德,齐之以礼」,大概只能收效至此。

其次,《孟子.离娄上》说:「惟大人为能格君心之非。」一般都说这个「格」是「改正」之意,要改正就需要先「分辨、批评」若只注意「格为正」,则孟子书中使用「正」字几十处,为何他不说「正君心之非」?大臣若为国君「分辨、批评」其心之非,才有可能让国君自己走上正道。国君若是无法分辨善恶,大臣又能奈何?

因此,我认为「格为分辨(善恶)」。那么,「物」呢?凡是与我相对的,皆可能称为「物」。古人使用「物」字,向来包含「人」在内,由此亦包含了「事」因为有人才有事,并且有人也必然有事。

在此,「物」不是指万物,而是指「与我相对及相关的人与事」,于是,「格物」就是「要分辨所有与我相关的人与事」。学生上大学时,早已学会基本的做人处事的规范,现在要学的是:让这些规范成为我主动愿意去实践的。为了达成这项目标,就要学会分辨所有与我相关的人与事。人的注意力是由外而内的先察觉周遭环境与我的关系,再反省我的「应该」作为是如何。所以,《大学》教人的第一步,是要重新辨别我的角色,认清我在社会上各种「人际相处的关系中」所应该有的言行表现。

这种格物,主要是以一个人在某种人际关系中「应该」如何为其目标,亦即要分辨什么是善与什么是恶。接着格物上场的是「致知」。所致的知,即是明确的善与恶。也因此我在前文会说郑玄认为「知谓知善恶吉凶之所终始也」一语有一定的道理。

像本文所解释的这种「格物」加上「致知」,大约一年之内即可学会。如此可以继续往上努力。否则大学每三年考核一次,谁顺利通过检验?

点击进入:

爱华网

爱华网