东晋大书家王献之(344—386),字子敬,山东临沂人。他是王羲之的第七子,书史上一直把他父子二人并称为“二王”。王羲之一家数子均诸书法,唯独王献之最具秉赋,敢于创新,不为其父所囿,从而也为魏晋以来的今楷、今草作出了卓越贡献。他的字在笔势与气韵上要超过其父,米芾称他“运笔如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓一笔书”,即是指在草书上的“一笔书”狂草。他还劝其父“改其体”,足见其书艺创造上的胆略,不愧被后世褒称“小圣”。

诞生于“书圣”之家

王献之(344—386),字子敬,小字官奴,东晋琅玡临沂(今山东临沂)人。他是王羲之第七子,做过州主簿、秘书郎、长史,累迁建武将军、吴兴太守,征拜中书令,故人称“大令”。在书法史上被誉为“小圣”,与其父并称为“二王”。

从献之幼年起,王羲之便向他传授书艺。据说,羲之曾经从背后掣拔其笔,试测他的笔力,叹云:“此儿后当复有大名!”可见王羲之很早就对他寄予厚望。传为王羲之所撰的《笔势论》云:“告汝子敬,吾察汝书性过人,仍未闲规矩”,“今述《笔势论》一篇,开汝之悟”,并“今书《乐毅论》一本”,“贻尔藏之”。献之确实书性颖悟,不仅于技法上如此,而且能将意趣渗入书法中。相传有一次献之外出,见北馆新涂的白色墙壁很干净,便取帚沾泥汁写了方丈大的字,观者如堵。羲之见而叹美,问是谁作的,众人答云:“七郎。”

王献之书学思想高超,有远见。他劝父亲改体,不过十五六岁。他的书学见解之深似乎与年龄不相称,但却是事实。唐张怀瓘《书议》记载王献之对其父云:“古之章草,未能宏逸,顿异真体,今穷伪略之理,极草纵之致,不若藁行之间,于往法固殊,大人宜改体。”献之认为事贵变通,章草的字字独立以及波磔的生发,不能表现出更宏大的气势、奔逸的律动。在深入研究之后,他认为藁草与行书之间可找到突破“往法”的途径,建议父亲应当“改体”。王献之对于传统书体的深刻研究,对于创新路数的用心探索,确有过人之处。

创新变体的书学是灵魂主宰并导引着这位书圣的后代。他要突破往法,另辟一新天地,而且也想超越其父,青出于蓝而胜于蓝,别树新帜。虞(龠禾)《论书表》载:“谢安尝问子敬:‘君书何如右军(指王羲之)?’答云:‘故当胜。’安云:‘物论殊不尔。’子敬答曰:‘世人那得知。’”王献之并非是不知天高地厚之辈,他的自我评价亦非无稽之谈。孙过庭《书谱》载,羲之往京都,临行题壁。献之偷偷地把它抹掉,另外写过,自以为写得不错。羲之回家看见了,叹曰:“我去时真大醉也。”献之内心感到惭愧。这传闻足见献之虽有志与父争胜,却亦有自知之明。献之学父书,又转学张芝,他不仅劝父“宜改体”,而自己也在实践另创新法。

张怀瓘《书议》曾这样评价王献之在书艺上的创造:“子敬才高识远,行草之外,更开一门。……子敬之法,非草非行,流便于草,开张于行,草又处其中间。……有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流者也。”可惜他四十三岁便谢世,否则他在书艺上的成就当更为可观。虽然如此,他已将自己的天赋资质、独特的精神风貌、思想情感,一一融进他的书法作品中,在书艺中留下不朽的名声。

王献之本性潇洒,超然于世俗礼法之外,“风流为一时之冠”。《书断》曾载:晋太康中新起太极殿,谢安欲使子敬题榜,以为万世宝,而难言之,乃说韦仲将题凌云台事。子敬知其指,乃正色曰:“仲将,魏之大臣,宁有此事?使其若此,知魏德之不长。”谢安也就不再相逼。有时别人向他求书,也罕能得到;即使权贵逼他,亦不为所动。

沉酣矫变的书法艺术

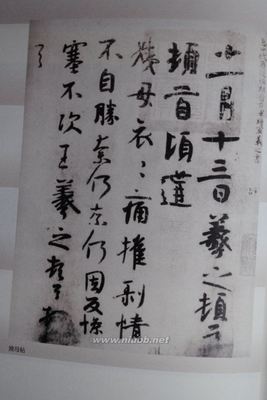

王献之的遗墨保存很少,故只能从碑帖拓本中见其书艺。《宣和书谱》曾著录献之遗作近九十件,而王羲之则有二百四十三件法书为宣和内府所藏,可见当时献之传世之作就已比其父少得多。而且,“二王”墨迹均有真伪之争。今人沈尹默曾谈到:“献之遗墨,比羲之更少,我所见可信的,只有《送梨帖》摹本和《鸭头丸帖》。此外若《中秋帖》、《东山帖》,则是米(芾)临。世传《地黄汤帖》墨迹,也是后人临仿,颇得子敬意趣,惟未遒丽,必非《大观帖》中底本。……献之《十二月割至残帖》,见《宝晋斋》刻中,自是可信,以其笔致验之,与《大观帖》中诸刻相近。”

“二王”父子书艺之比较

王羲之与王献之的书法艺术的比较,书学史上众说纷坛,褒贬不一,这里略作介绍。

一、“内(扌厌)”与“外拓”。“二王”在技法上的特点,书家往往以“内(扌厌)”与“外拓”标示。如明何良俊《四友斋书论》云:“大令用笔‘外拓’而开扩,故散朗多姿”;“右军用笔‘内(扌厌)’而收敛,神彩攸焕,正奇混成也。”今人沈尹默也说:后人用内(扌厌)、外拓来区别“二王”书迹,很有道理,大王“内(扌厌)”,小王“外拓”。试观大王之书,刚健中正,流美而静;小王之书,刚用柔显,华因实增。用形象化的说法来阐明“内(扌厌)、外拓”的意义,“内(扌厌)”是骨(骨气)胜之书,“外拓”是筋(筋力)胜之书,右军书“一拓直下”,就是“如锥画沙”。“外拓”的形象化说法,可以用“屋漏痕”来形容,放纵意多,收敛意少(参见《二王法书管窥》)。用“内(扌厌)”、“外拓”虽可说明“二王”书艺中许多不同处,但也不能涵盖一切,细察也未必十分科学。大王能“内(扌厌)”也能“外拓”,当是“内(扌厌)”为主“外拓”为辅,小王能“外拓”也能“内(扌厌)”,当是“外拓”为主“内(扌厌)”为辅,而取向的不同是以各自的审美理想为转移的。潘伯鹰说:“有人说羲之‘内(扌厌)’,献之‘外拓’。这最多也只说得一半。”(《中国书法简论》)此言颇有见地。

二、技法来源之辨。清包世臣《艺舟双揖》中曾述自己看法并批评米芾见解:“尝论右军真行草法皆出汉分,深入中郎(指蔡邕);大令真行草法导源秦篆,妙接丞相(指李斯)。……米老‘右军中含、大令外拓’之说,适得其反。”今人侯镜昶认为:包世臣以为大王笔源于隶,小王笔源于篆,此见解值得商榷。侯氏以一语概括钟繇、王羲之、王献之三家真行书特点及渊源:钟善翻,大王善曲,小王善直;翻出于分书,曲出于篆书,直出于隶书(《论钟王真书和(兰亭序)的真伪》)。看来王氏父子书艺有两个主要来源,远源均出于秦汉篆隶,近源则出于钟、张,然后陶冶融铸,发展成各自的体势。

三、草书联绵之辨。王羲之学张芝草书,从形势上突破章草的分割孤立,加以钩连,但一般不作多字联绵,仅二至三字一笔出之。他用张草的使转,发展为内向的、敛蓄的今草。王献之既学其父,也学张芝,突破王羲之联绵模式,成为更多字的贯通,为“一笔书”;由内向而转为外侈,由敛蓄而化为奔逸。所谓“一笔书”是指“字之体势,一笔而成,偶有不连而血脉不断,及其连者,气候通其隔行。惟子敬明其深诣,故行首之字,往往继前行之末”(参见《书断》)。世称“一笔书”始自张芝,王献之则是以张芝为“杠杆”,以羲之草书为“支点”,完成一种“破体”的创造。

四、骨势之辨。羊欣说:“献之善隶藁,骨势不及父。”张怀瓘《书断》中说:“惜其阳秋尚富,纵逸不羁,天骨未全,有时而琐。”王献之主外拓、奔逸,因而在快速流转中有时未能沉着痛快,而有轻滑之嫌;而王羲之主内(扌厌)、重骨气,故字势雄强。当然这是从高层次上的比较。王献之何尝不重骨势?如《洛神赋十三行》,清张廷济在《清仪阁题跋》中说:“风骨凝厚,精彩动人”;“然风神骀荡,气骨雄骏,固已无美不臻”。当然王献之中年去世,若再能锤炼多年,其骨势自能更臻胜境。

五、媚趣之辨。王僧虔曾说:“献之远不及父,而媚趣过之。”羊欣也有同样的说法。王献之书艺体势似凤舞鸾翔,以纡回钩连为流美,以纵驰放逸为快意,以墨彩飞动为神逸。张怀瓘《书议》中说其体势“若风行雨散,润色开花,笔法体势之中最为风流者也”。同时也指出王献之“时有败累,不顾疵瑕”。其实王羲之书也多媚趣,因此曾有人非议,韩愈《石鼓歌》有“羲之俗书趁姿媚”之句。张怀瓘也说他“有女郎才,无丈夫气”。晋人书法中的媚趣与时代风尚有关,这种“媚”,是一种雄媚,而不是柔媚。献之之媚在流动跳荡中、在险峻放逸中呈现得光彩照人,比其父更多媚趣。

六、艺术哲思之辨。王羲之书艺的哲学思想,主要表现为中和,在多种对立因素之中调和统一。他在书法的形质(如肥瘦、方圆、短长、骨肉等)方面能无过无不及,在书法的神采(如奇正、气度、韵趣等)方面无乖无戾。项穆《书法雅言》云:“逸少一出,揖让礼乐,森严有法,神彩攸焕,正奇混成也。”与突破其父草书模式一样,王献之也是有意识地改变其父的创作思想,他将“中和”转为“失衡”,走向以“奇”、以“险”争胜的新境界。项穆也认为“书至子敬,尚奇之门开矣”。

七、书体之辨。先说章草,王献之承其父法家范,从《七月二日帖》等可睹其章草风采。此帖章草笔法古雅,然俯仰跳荡,大小错杂,也显示自由不拘的个性。再说楷书,南朝宋虞(龠禾)《论书表》说:“献之始学父书,正体乃不相似。”张怀瓘《书断》说,王羲之书写《乐毅论》给献之,献之“学竟,能极小真书,可谓穷微入圣,筋骨紧密,不减其父。如大,则尤直而少态,岂可同年”。再说行书,王羲之情深调合,会古通今,创造卓越,《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。王羲之是自觉地有意识地进行开拓、立法,为后世树立了典范。而王献之在行书上虽也颇有贡献,但他的行书并未能走出乃父的规范,其凝练、器宇、才气都不及其父。在草书上,父子各有特点,羲之特出不群,颖悟此道,除繁就省,创立了新草制度,但是在“一笔书”方面却是子胜于父。吴德旋评论说:“大令狂草,尽变右军之法而独辟门户,纵横挥霍,不主故常。余谓大令草书,虽极力奔放,而仍不失清远之韵。”(见《初月楼论书随笔》)黄庭坚《山谷题跋》中又加以比较:“大令草法殊迫伯英,淳古少可恨,弥觉成就耳。所以中间论书者以右军草入能品,而大令草入神品也。余尝以右军父子草书比之文章,右军似左氏,大令似庄周也。”当然也有很不公正的评价,如唐太宗崇拜王羲之而贬低王献之。其《王羲之传论》云:“献之虽有父风,殊非新巧。观其字势疏瘦,如隆冬之枯树;览其笔踪拘束,若严家之饿隶。其枯树也,虽槎枿无屈伸;其饿隶也,则羁羸而不放纵。兼斯二者,固翰墨之病钦!”唐太宗的评论完全倾向于王羲之一边,竟至以《兰亭序》真迹殉葬。

王献之书艺的独立价值

历史上往往以“二王”并称,又往往以大王概括小王,但王献之书艺自有其独立价值。

王羲之至会稽后,书法艺术成就达到顶峰。但誓墓不仕后因笔札多为代笔人所书,乃有非议。王羲之逝世后到南朝梁初,约一个半世纪,在此期间王献之书因其媚趣研润、逸气洒脱,学其书者盛极一时。其间名家师法小王者,如《书断》所载,即有桓玄、宋文帝刘义隆、羊欣等。特别是羊欣,被称为“入于室者,唯独此公”,所以时人谓“买王得羊,不失所望”。另外还有薄绍之、谢灵运、孔琳、邱道护、齐高帝萧道成、萧思话、范晔等,也各具小王意趣。这是王献之声誉日隆的一个原因。羊欣书艺独步于王献之之后,传授门徒,使献之的影响更为扩大。

那么,唐太宗为何要贬低王献之?有的学者认为,在初唐李世民要学书,必是从王献之入手,因为那时王献之的手迹比其父的容易得到。后来李世民才看到王羲之的墨迹。李世民也许不甘心居于王献之之下,便把其父抬了出来。由于李世民推崇大王、贬低小王,当时人士慑于皇帝的旨意,遂把有王献之署名的遗迹抹去其名字,或改为羊欣、薄绍之等人姓名。但是唐人学小王者仍很多,特别是“唐人草书,无不学大令者”(吴德旋语)。欧阳询的真、行便既学大王,又学小王,而别成一体。近人沈曾植也说:“率更(指欧阳询)行草,实师大令而重变之。”虞世南和其他一些书家也学王献之,张怀瓘说:“虞书得大令之宏规,含五方之正色,姿荣秀出,智勇在焉。王绍宗,清鉴远识,才高书古,祖述子敬。孙过庭,博雅有文章,草书宪章二王。”唐人对王献之的草书很重视,尤其是狂草。张旭的草书就从王献之化出。唐蔡希综《法书论》云:张草“雄逸气象,是为天纵”,“议者以为张公亦小王之再出”。怀素也皈依小王,其《圣母帖》“轻逸圆转,几贯王氏之垒,而拔其赤帜矣”(见赵涵《石墨精华》)。由此可见,尽管李世民贬低小王,但终唐一代,还是有很多人向王献之学习的。

五代后周杨凝式兼学“二王”,学习献之取得卓越成就。沈曾植说:“草势之变,性在展蹙,展布纵放,大令改体,逸气自豪,蹙缩皴节,以收济放。(张)旭、(怀)素奇矫皆从而出,而杨景度为其嫡系。”(《海日楼札丛》)

宋代四大书家之一米芾称:“子敬天真超逸,岂父可比!”“大令十二月帖,运笔如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓‘一笔书’,天下子敬第一帖也”,米芾服膺王献之,并且心仪手追这种“天真超逸”的意趣。米书与小王书血脉贯通。另一书家蔡襄也说:“唐初,二王笔迹犹多,当时学者莫不依仿,今所存者无几。然视欧(阳询)、虞(世南)、褚(遂良)、柳(公权),号为名书,其结约字法皆出王家父子,学大令者多放纵,而羲之投笔处皆有神妙。”蔡襄追慕晋韵,其媚趣研润则与小王近似。黄庭坚也称赞“大令草入神品”,黄书“运笔圆劲苍老,结体紧密纵横处,从颜柳诸公上接羲献”(笪重光语)。即如苏轼,其书面目虽与“二王”不类,但也有相通之处。姜夔对小王也多推崇,曾说:“世传大令书,除《洛神赋》是小楷,余 多行草,《保母砖志》乃正行,备尽楷则,笔法劲正,与《兰亭》、《乐毅论》合,求二王法,莫信于此。”

元明清以来学小王书法而成就卓著者有元代赵孟頫,明代祝允明、文徵明、董其昌,清代王铎等,例子很多,不一一列举。

总之,王献之的书艺对后世影响深远,自有独立的价值。以“二王”并称也成了书史上的专名。“父之灵和,子之神骏,皆古今独绝”,难怪人们称王羲之为“书圣”,称王献之为“小圣”了。

爱华网

爱华网