登柳州城楼寄漳、汀、封、连四州

知识与技能

①了解柳宗元的生平,理解诗歌内容。

②赏析诗歌,领会独特的艺术美。

过程与方法

按古诗欣赏的一般步骤进行自主学习,进一步提高鉴赏能力。

体会诗中“移情入境”的手法以及工整的对仗句法。

情感态度价值观

理解诗人在诗中表现出来的复杂的情感,树立积极向上人生价值观

教学重点

1.诗歌中独特的艺术美

2.通过学习,理解全诗,体会诗中的愁苦悲情,而在苍凉之中又尚有豪迈的意境。

教学难点:

1、诗中“移情入境”的手法。

2、体会“惊风乱飐”、“密雨斜侵”与比喻“江流曲似九回肠”的运用之妙。

三、教学设想:

发挥学生的主体作用,采用自主学习的方式,以切实提高学生的鉴赏能力。

四、教学时间:一课时

五、教学过程:

一.回顾,导入新课

我们学过刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》这首诗,诗中说:“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身”,刘禹锡遭贬是因为参加了王叔文领导的永贞革新,同学们非常熟悉的唐宋散文八大家之一的柳宗元也曾因参加了永贞革新而被一再遭贬。封建时代的爱国志士,痛苦莫过于政治上的孤独,今天,我们就来听听柳宗元地遭贬的孤独中发出的呐喊和呻吟。(生齐读课题)

二.初读,了解内容

㈠结合注释了解作者及创作背景

师:同学们已预习过这首诗,请一位同学介绍一下作者,再联系时代背景给大家解释一下题目。

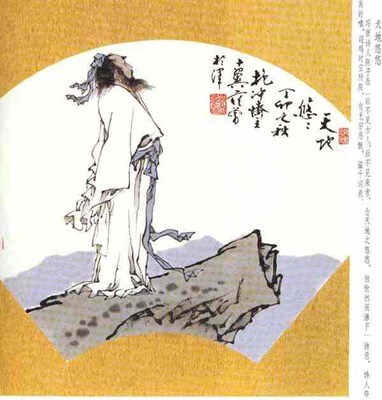

⒈走近作者

柳宗元(773—819),字子厚。唐代文学家、哲学家,唐宋八大家之一。祖籍河东(今山西永济),后迁长安,世称柳河东。因官终柳州刺史,又称柳柳州。与韩愈共同倡导唐代古文运动,并称韩柳。

柳宗元出身于官宦家庭,少有才名,早有大志。早年为考进士,文以辞采华丽为工。贞元九年(793)中进士,十四年登博学鸿词科,授集贤殿正字。一度为蓝田尉,后入朝为官,积极参与王叔文集团政治革新,迁礼部员外郎。永贞元年(805)九月,革新失败,贬邵州刺史,十一月加贬永州(今湖南零陵)司马。元和十年(815)春回京师,又出为柳州刺史,政绩卓著。宪宗元和十四年十一月初八(公元819年11月28日)卒于柳州任所。被贬期间,得以接解到下层人民,故他的很多作品都暴露了封建政治的黑暗,反映了穷苦人民的痛苦生活,具有较强的人民性和现实主义精神。南方人士颇有向他求学问业者。

柳宗元重视文章的内容,主张文以明道,认为“道”应于国于民有利,切实可行。他注重文学的社会功能,强调文须有益于世。他提倡思想内容与艺术形式的完美结合,指出写作必须持认真严肃的态度,强调作家道德修养的重要性。他推崇先秦两汉文章,提出要向儒家经典及《庄子》、《老子》、《离骚》、《史记》、等学习借鉴,博观约取,以为我用,但又不能厚古薄今。在诗歌理论方面,他继承了刘勰标举“比兴”和陈子昂提倡“兴寄”的传统。与白居易《与元九书》中关于讽喻诗的主张一致。他的诗文理论,代表着当时文学运动的进步倾向。

柳宗元一生留下600多篇诗文作品,文的成就大于诗。柳宗元一生留诗文作品达600余篇,其文的成就大于诗。骈文有近百篇,散文论说性强,笔锋犀利,讽刺辛辣,富于战斗性,如《南霁云睢阳庙碑》等,游记写景状物,多所寄托,如《永州八记》等。哲学著作有《天说》、《天时》、《封建论》等。柳宗元的作品由唐代刘禹锡保存下来,并编成集。有《柳河东集》。

⒉解题。

公元八○五年,唐德宗李适死,太子李诵(顺宗)即位,改元永贞,重用王叔文、柳宗元等革新派人物,共谋打击宦官势力。但由于保守势力的反扑,仅五个月,历时100余日,“永贞革新”就遭到残酷镇压。王叔文、王伾被贬斥而死,革新派的主要成员柳宗元、刘禹锡、韩泰、陈谏、韩晔、凌准、程异及韦执谊等八人分别谪降为远州司马。这就是历史上所说的“二王八司马”事件。

直到唐宪宗元和十年(815)年初,柳宗元与韩泰、韩晔、陈谏、刘禹锡等五人才奉诏进京。谁知宪宗怨恨未消,又由于宰相武元衡极力反对,不出一月,宪宗又改变主意,竟把他们分别贬到更荒远的柳州、漳州、汀州、封州和连州为刺史。

在暮春三月的落花时节,柳宗元与他的同道刘禹锡又带着失望的心情一同离京赴任。这真是“十年憔悴到秦京,谁料翻为岭外行。”(《衡阳与梦得分路赠别》)他们一路上相互赠答了不少诗篇,在共同政治思想和生活遭遇的基础上,彼此的友谊更加深厚了。他们一直同行到衡阳(今湖南省衡阳市)才依依不舍地分手惜别。

柳宗元到了柳州任所之后,心情郁闷,在夏季六月的一天,他登上柳州城楼,触景生情,想到朝廷的昏暗,战友的疏离,不觉愁情满怀,百感交集,对天地长歌一呼,写成一首七律,遥寄给共同遭逐的战友们。

⑴登柳州城楼:既交待了事情,已含触景生情,伤高怀远之意。

⑵寄:只要设身处地,稍加思索,诗人眼望苍茫天地间,百感交集,寄关切之情于同被贬谪于漳州(韩泰)、汀州(韩晔)、封州(陈谏)和连州(刘禹锡)四州的友人。

㈡温故知新——回忆诗歌学习的一般步骤:度、解、析。

⒈我们学习诗歌或赏析诗歌一般遵循怎样的步骤?

度:读其诗,度其意。

解:析其诗,解其义。

味:诵其诗,味其情。

⒉在其中,哪一步最为重要?(解)

明确:唯有落实到具体的语言文字中,作者的诗情才能明了。有解才有味。

⒊其中,析诗解义又必须做到以下几点:

A、理解诗句的字面意思。

B、在此基础上,联系写作背景、作者生平、遭遇及思想琢磨弦外之音、言外之意。

C、体会诗中的意境。

㈢朗读,初步理解诗歌大意,体会诗中情感。

从城上高楼远眺空旷的荒野,如茫茫海天般的愁思涌出来。

急风胡乱地掀动水中的荷花,密雨斜打在长满薜荔的墙上。

山树重重遮住了远望的视线,江流曲折就像那九转的回肠。

我们来到百越这个纹身之地,虽处于一地音书却阻滞难通。

问:此时此地,诗人的心境怎样?从哪些地方可以看出?

明确:愁苦、寂寞。文有文眼,诗有诗眼,整首诗中一以贯之的就是--愁思。诗的第一句便是“愁思茫茫”。

三.讨论,析诗解义

㈠首联:城上高楼接大荒,海天愁思正茫茫。

问:首联即景抒情。写了什么景?景物有什么特色?景和情是怎样交融在一起的?

明确:登上高高的城楼所见到的是荒漠,辽远的原野,海天相接茫茫的一片,也感到“愁思”无尽,就好似这海一般的广,如天一般的高。

柳州城外边远,城楼很高,四野杂树参天,野草丛生,人烟稀少,登城楼遥望,看到的是一片辽阔的大荒野。这句起势高远,意境阔大,情景俱包,悲凉之气,笼罩全诗,很自然地开启了下句“海天愁思正茫茫”。

诗人面对着辽阔的大荒野,不禁悲从中来,愁思万端。他想到自己怀着济世之志,参与政治革新,本是为了替朝廷除弊兴利,做一些对百姓有益之事,却不料“风波一跌逝万里,壮心瓦解空缧囚。”(《冉溪》)远谪永州,十年被弃,壮志未酬。好不容易得到召还,满怀希望地回到长安,以为政治理想又可实现了。谁知立足未定,又被贬逐到更僻远的柳州,离乡去京更远,使他感到孤独,对战友的思念更深。

这里的“茫茫”既是说海天茫茫,又是说愁思茫茫,既是现实的自然空间,也是诗人愁思浩渺的心灵空间,主客观世界浑然一体。

问:“正”有三个义项,一是“正当”,二是“恰好”,三是“表示动作的进行、状态的持续”,你你认为应选哪一个义项?

明确:这个“正”强调了“愁思”的无穷无尽,诗人满腹忧愁。

补充:登高望远,眼前必然是广阔之景,历来有很多这样的诗句:杜甫《望岳》“荡胸生层云”“会当凌绝顶,一览众山小”,又有大家非常熟悉的“天高任鸟飞,海阔凭鱼跃”,这些都给我们怎样的感受呢?

明确:豁然开朗,豪气万丈、心旷神怡。

问:然而,登上柳州城楼的柳宗元为什么会有“愁思茫茫”的感受呢?

明确:“一身去国六千里”,柳州去京六千里,荒远闭塞,没有旧月交好,只有苍茫的荒野,愈是在壮阔的、茫茫的天地之间,愈加会感到自己的渺小和孤独,满腔孤愤油然而生,溢满了整个心胸。

所以,触景生情,是人之常情,但生的是什么情,却是因人的处境不同而异。

刚才,我们先看诗反映的字面意思,再结合作者的遭遇体会了茫茫的愁思,那作者究竟有什么“愁思”呢?大家接下去说说看。

㈡颔联:惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。

问:颔联写什么?

惊骇的狂风刮过荷塘水面,波浪起伏颤动,一波未平,一波又起,荷花乱摇,东倒西伏,密集暴雨,斜里吹打,侵袭着覆盖薜荔的围墙。

问:你认为应扣住哪些字眼来理解?

A、惊:狂风、突然、使作者心灵惊悸。

B、乱:不是微微风簇浪,而是狂风使得池水剧烈起伏、动荡。

我们似乎看见狂风席卷而来,池水动荡,满池荷花东倒西伏,被狂风压弯了腰,还未直起腰杆,又被压下去,其实,何止是狂风,还有暴雨。

C、密:暴雨密集,铺天盖地。

D、斜:狂风之下。

如果是直下,倒不会对覆盖着薜荔的围墙产生多大影响,对薜荔也不会有多大的摧残,然而斜侵,对墙、对薜荔施展它们的淫威。

问:“乱飐芙蓉水,斜侵薜荔墙”看似写景,实际上是写什么?

明确:屈原《离骚》中有:“揽木根以结芷兮,贯薜荔之落蕊。”“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”用“芙蓉”、“薜荔”来比拟自己的品德的高洁,又有周敦颐《爱莲说》中有“莲,花之君子者也。”所以芙蓉与薜荔正象征着人格的美好与芳洁。

并且,它们具有无比韧性,无论风雨多大,不会枝折花落,依旧藤蔓常青,芳香如故,素志不改。

补充:联系作者生平

“芙蓉、薜荔‘象征着诗人和诸友的高洁品质与不屈不挠的斗争精神。

柳宗元在坎坷的仕途中度过了他的一生,一直到病死,也未曾向黑暗势力妥协过。

惊风、密雨隐喻朝廷上那些猖狂肆虐地打击进步力量的腐朽势力。

沈德潜《唐诗别裁》:“惊风、密雨,言在此而意不在此。”

既是客观自然现象又是主观政治感受,被贬十年后,才被召回京都,当时他是多么高兴啊,“诏书许逐阳和至,驿路开花处处新”(《诏追赴都二月至灞亭上》),一心希望有重展宏图的机会,然而,不到一个月,立足未稳,又再次被贬为远州刺史,政治上的这种风云突变是始料不及的,怎能不使诗人心惊呢?黑暗势力对柳宗元他们连续不断地屡次进行陷害中伤,以致一再受贬,这正是政治上的密雨斜侵,柳宗元他们改革不成,反而倍受打击。

这里只是写景,然而却是表情,“移情入境”。正如王国维在《人间词话》中所说:“一切景语皆情语也。”风雨飘摇,诗人因罪贬而愁思漫溢。

㈢颈联:岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。

问:颈联写什么?这一联是怎样将景和情交融在一起的?

明确:把目光远投,只见山岭绵绵,林树重重,遮住了诗人远望的视线,那曲曲折折的柳江,恰似我的曲结的愁肠。

⒈岭树重遮:

A、山岭绵绵,林树重重。

B、志同道合的朋友分别被贬到山岭、林树之外的漳、汀、封、连,“重”也是黑暗势力所设置的层层障碍。

⒉千里目:

A、相距遥远

B、登高“欲穷千里目”,望国都,望朋友,但是岭树重遮,即使本来能望到很远的地方,现在因为阻隔,(仕途上的阻隔,感情交流的阻隔),也是无可奈何,想见,却又不能见到。

登高的目的是为了远望,来解愁思,然而却没能做到,眼前山岭绵绵,林树重重,使他更愁,正所谓——抽刀断水水更流,借酒消愁愁更愁。

⒊九回肠:

回,反复。九,次数多。肠,愁肠、愁思。愁肠百结。

司马迁《报任安书》“是以肠一日而九回”。

南朝梁简文帝《应令》:“望邦几兮千里旷,悲遥夜兮九回肠。”

“江流曲似九回肠”把江流曲比作九回肠,其实是把自己的不绝愁思用九曲柳江来形容。

《唐诗解》评此联:“无限之情,以有限之景出之;无形之情,以有形之景状这,对此风景,情可堪乎?”

对政治的抱负不绝,对友人的思念无限,但被重重山岭阻断,满腹愁思无形,但却似山岭林树重重叠叠,就如柳江江水滔滔不绝,又百转千回。

㈣尾联:共来百越文身地,犹自音书滞一乡。

问:共同的遭遇,同样的命运,都被贬到了荒远的地区,各处一方,想互通问候,却又音信不通。这是一种怎样的愁思?从哪些地方可以看出?

百越文身地:荒远闭塞的少数民族地区,远离京都。

共来、滞一乡:

A、五岭以南,福建、广东、广西其实相距较距离京都来说并不远,但仍然不能互通音信,愈觉荒远闭塞,愈觉孤独、寂寞。

B、大家一起被贬到这样的蛮荒地区朝廷的罪贬之重,将来的遥不可知。

“滞一乡”的“滞”不仅是柳宗元当时的处境,而且也是他最终的命运,最后他客死于柳州任上,“滞”不仅是全诗的愁思的凝结点,也是他一生命运悲惨的终结点。

四.小结

⒈问题研讨:以哀景写哀情是本诗一大特点。说说这首诗写了哪些哀景?具有怎样的特点?抒发了怎样的哀情?(诗人遭贬后的心情如何?诗中写了哪些景?这写景具有怎样的特点?)

明确:诗人将自己被贬谪的哀情寓于哀景的铺叙之中。“高楼大荒”“海天茫茫” “惊纷乱飐” “密雨斜侵” “岭树重遮” “江流曲回”“百越文身地”,所有这些对遭贬的诗人来说,都是哀苦无比的景色。诗人正是通过这些景色的铺叙,远近结合,景中见情地把自己的无限哀情表达了出来。

愁:①对友人望而不见的关切之情。②对自己遭谪贬的哀伤之情。

全诗首尾两联叙事抒怀,中间两联写景寓情,移情入境。

全诗用“愁思”贯穿,首联登高望远,引出愁思,颔联见到芙蓉、薜荔横遭摧残,引起身世之感,又添愁思,颈联,远望友人,岭树重遮,江流阻断,使人愁肠百结,尾联音书断绝,各滞一方,倍感寂寞,愁思更深。

⒉结语:这首诗托景抒怀,通过登柳州城楼所见景物的描写,曲折地谴责了当时朝廷保守势力对革新人士的打击和迫害,委婉地表达了诗人由此而生的悲愤心情和对同贬战友们的深切怀念。写景赋中有比含兴,展现了一幅情景交融的动人图画,而抒情主人公的神态和情怀,也依稀可见。这情怀,是特定的政治斗争环境所触发的。全诗构思精密,抒情委婉深沉,把一腔难于言说的思想感婉转托出,含蓄蕴藉。情调虽较低沉,却富感染力量。

五.诵读回味

⒈指导朗诵,体味诗中苍凉、豪迈意境

⑴一味:

①问:这首诗写愁思,我们以前读过李煜的《相见欢》,它也写愁思,有什么不同呢?

明确:《相见欢》凄凉,柔婉。这种凄凉是由如钩的残月、寒冷的月光、树虽落尽的梧桐透露出来的,而诗中“大荒、海天、惊风、密雨、岭树重遮、江流九曲”景物比较阔大宏伟。有苍凉、豪迈之风。

其实,天地、场景越开阔,越会让人觉得在这茫茫天地之中的渺小和无助,也才会让人更感孤独,更感愁思之汹涌。

②诵读体味。

⑵二味:

诗歌朗诵要注意它的格律,平仄、用韵、对仗等,这首诗第二、三联在句法上都做到了严格的对仗,读时,要注间突出重音、注意节奏。

⒉结语:

这是柳宗元在政治和感情的双重孤独之中发出的不屈的呐喊和痛苦的呻吟,漫漶的愁思将永远凝结柳州这处南荒之地,也让我们记住这位客死南荒的文豪,一个民族的文化精灵!

六.迁移,布置作业

用“度、解、味”赏析诗歌的方法,赏析《黄鹤楼送孟浩然之广陵》一诗。

附板书:

登柳州城楼寄漳、汀、封、连四州

柳宗元

罪贬(惊、乱、密、斜)

愁思茫茫阻隔(重 遮、九 曲)

(苍凉、豪迈)

寂寞(共来滞 )

爱华网

爱华网