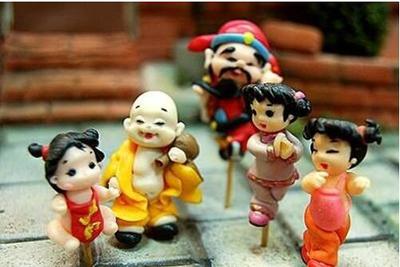

北京面塑三杰“面人汤”“面人郎”“面人曹”

胡旗点评:面塑以前就叫捏面人。北京的面人分三个大派,一派是‘面人汤’,一派是“面人郎”。另一派是“面人曹”,

有的是山东来的走街串巷推车卖面人的,我们叫‘大面人’。汤派的特点像是国画里的大写意,看起来很有气势,但是人物的神态有些粗糙。‘大面人’就不说了,那是给小孩的玩意儿。

郎派的特点是精巧细腻,就好像是工笔画。

另一派是“面人曹”,曹仪策先生,是面塑三大流派之一的创始人,是文学家曹雪芹的同宗后裔,他从年少时便痴迷于街头巷尾的民间工艺,曾做过毛猴,榆皮面偶人、大型沙盘制做等。曹先生的核桃面人是其代表作,精致无比,古色古香,塑出人物只有一厘米左右,却能将人物表情刻画的栩栩如生,如用放大镜观之,更是妙不可言。可在一个核桃壳中放入四人,并配有道具、背景等,意趣盎然。曹先生最擅长塑造古典名著中的人物,可称是雅俗供赏,达到了历史性的突破。刘荫如,面人曹的第二代传人,中国美术家协会会员。19年跟随曹仪策学习面人技艺,并在继承面人曹的技艺上有所创新。上世纪80年代,我采访过“面人曹”女弟子刘荫如,当时的刘荫如,堪称技艺精湛。面人曹的第三代传人为杨东海,曾进修结业于中央工艺美院,他的作品古朴而绕有韵趣,他塑造的刀马人潇洒豪放,别具一格,将约定俗成的战杀之气一扫而光。他在用色上调色自然,色调浓淡有致,继承了曹派的风格。曹派面塑启迪影响了面塑领域,创造了“面塑文人画”。在他的作品中,体现出面塑全方位提高的阵势,并兼有学术研究价值与最真实的历史见证。

正月是北京城京味儿最足的日子。当人们捧着冰糖葫芦走街串巷赶庙会的时候,栩栩如生的面人儿、表情各异的脸谱、精雕细琢的宫灯和着锣鼓伴唱的叫卖声,总会让人有一种穿越的幻觉,不论是“老北京”还是“新市民”,都会被这种最“中国风”的喜庆鼓动。然而,似乎在某一刹那,又会有几分不舍涌上心头,因为喧闹之下,绝活儿与现代都会渐行渐远,已是不争的事实。正因如此,纯粹的“北京技艺”——“面人郎”,才更加值得人们珍惜。

“捏什么像什么……我看得入了迷,一天也舍不得离开。”著名作家冰心先生那篇曾收入中学课本的文章《面人郎采访记》已成经典。其实,在此之前,“面人郎”就已蜚声海内外。1956年,郎绍安随中国工艺美术代表团赴英国表演,成为新中国最早出国展示传统技艺的艺人之一;郎老退休后,女儿郎志丽传承创新,在不到10厘米大小的葫芦皮内捏出“水浒一百单八将”,被称为“造人上帝”;如今,郎志丽已经上大学的外孙女高雅淇,也时常跟着姥姥捏出一些新潮作品,家族几代人在100多年的历史中演绎着传奇的“非遗人家”。

搁下“半空儿”担子学面人

“我们的谈话一开了头,他就一见如故地对我谈起他的童年,他谈得那样生动,那样亲切,把我的全部精神吸引住了,把我想问他的一切,都忘却了!”1957年11月21日,著名作家冰心先生走进北京工艺美术研究所,拜访当时名噪一时的“面人郎”郎绍安师傅。本想来了解面人作品的冰心,却在见面的一开始就被郎师傅掌握了主动。如今,当记者见到郎老的女儿郎志丽时,她同样说:“开始学艺的故事,父亲总是想起来就要讲一遍,不管我们已经听了多少遍。”

1909年出生在北京西城白塔寺大喜鹊胡同的郎绍安,原本是满族镶红旗人,生活无忧。可后来家道中落,从父辈开始生活已经十分困难。“父亲从小就开始在白塔寺做小生意,挑着担子卖‘半空儿’”,郎志丽说,“半空儿”就是由花生里剔出来的颗粒不饱满的瘪壳花生,因为价格便宜,穷人们总是拿它来解馋消遣,一些穷苦人没有钱做大生意,也就只好卖这些小东西。

郎绍安在卖东西的时候发现,总有一群人围在一个地方,他也凑过去看热闹。“揉搓着一团一团彩色的面,这么一会儿就捏出一个活灵活现的小人,他觉得这活儿不可思议。”从那以后,虽然还是每天出摊儿,但基本不卖东西,把“半空儿”担子搁边儿上,挤在人群里看着学。

当时,郎绍安并不知道他面前的捏人匠就是京城颇有名气的“面人大王”赵阔明。好奇和喜爱让这个刚满12岁的孩子盯着面人一看就是一天,还时不时地主动打水给师傅喝。就这样,郎绍安的家人渐渐发现,他总是出去一整天,但却几乎赚不到什么钱。面对父亲的责问,郎绍安说出了实情,并告诉父亲想拜师学艺。

父亲没有反对,第二天就跟着他一起到了白塔寺,向赵阔明师傅说明了情况。刚刚20岁出头的赵师傅也说:“这孩子来这看的时间已经很长了,而且还挺机灵、细心,那我就收下吧。”当天晚上,在父亲的见证下,郎绍安在赵师傅家磕了头、鞠了躬,拜了师,从此开始了70余载的艺术人生。

“智取华山”吸引了朱老总

从一开始,郎绍安学艺就不仅仅是为了生存,而是对面塑打心眼里喜欢。从学艺起,他走街串巷、听书、逛庙会,细心地观察生活、体味民俗。他看着香烟盒上捏戏文洋画,饿着肚子买票看戏捏人物,还捏遍了小人书里的各色人物,走遍了京城的大街小巷,更带着这份手艺和家人游历了大半个中国。

一只健壮的绿蝈蝈趴在金灿灿的玉米上,玉米饱满诱人,叶子纹路清晰可辨,蝈蝈也伸着触角贪婪地吮吸着汁液,灵敏的触角和轻薄的翅膀似乎还在微微颤动。虽然如今已经无法看到实物,但光是翻看着画册就能想象到,50多年前郎绍安创作的面塑作品“蝈蝈玉米”,为什么能获得无数赞叹。

新中国成立初期,郎绍安制作的面人已在坊间家喻户晓,但光靠捏面人并不能让一家老小糊口。为了生计,当时没有正式工作的郎绍安平时都要上街卖烤白薯。1956年,一次偶然的机会,街道通知他制作一件面人作品,参加在劳动人民文化宫举行的北京市手工艺品展览。“父亲当时花了一些心思,最终拿出的作品是‘智取华山’里的人物,寓意解放军在艰苦革命中的机智和勇敢”,郎志丽回忆说。

就是这一次偶然参展,改变了郎绍安之后的人生轨迹。精细的手艺和惟妙惟肖的人物吸引了众多观众,也吸引了前来观展的朱德。朱德询问作者当时的状况,得知郎绍安仍是一个以做小买卖为生的流浪艺人时,便建议有关部门,应该把郎绍安这样的老北京民间艺人组织起来,将这些宝贵的手艺保留传承下来。

不久,北京市工艺美术研究所成立,郎绍安获得“老艺人”称号,与著名的内画壶艺人叶奉祺、北京皮影艺人路景达、北京著名刻瓷艺人陈智光等一起成为了研究所首批研究员,由此得以全心全意地投入到面人的研究和创作中。如今,人们仍能看到郎绍安当年加入北京市工艺美术研究所时的登记表,在“近十年参加的主要事件”一栏中,郎绍安写下了“接待外宾表演面塑”几个字。

“洋娃娃”带来海外奇遇

从什么时候起,大家开始叫出了“面人郎”?又是从什么时候起,“面人郎”成为了名扬海内外的中国民间艺术品牌?这些都该归功于1956年在英国、法国、俄罗斯、蒙古等多个国家巡回进行的第四届中国手工艺品博览会。在那次展览前,“‘面人郎’出国了”、“‘面人郎’在伦敦”等新闻出现在人民日报等各大媒体上,“面人郎”的称呼也由此延续到现在。

“那一次出国展览的有很多个门类,包括玉器、景泰蓝、风筝、刺绣等等,大部分都是工艺成品展示,只有苏绣艺术家顾文霞和父亲两人要随团出访进行现场展示。”郎志丽说,父亲得知自己要代表国家到国外展示手艺,心里很激动。临走前,家人还担心他坐飞机不适应,但父亲说,他一生中曾坐过很多次船到全国各地捏面人,因此飞机也不会怎样。而就是在这次展览中,父亲看到了外国人对中国传统艺术超乎想象的喜爱,还经历了“和平鸽”和“洋娃娃”带来的两次海外奇遇。

在伦敦的展示大厅里,郎绍安的身边围起了厚厚的人墙,金发碧眼的外国友人们被眼前的一个个惟妙惟肖的小人所震惊。突然间,一位工作人员带着一个步履蹒跚的英国老太太穿过人群,走到郎绍安面前。原来,老人在二战前就到过中国,那一次她曾带回一个郎绍安制作的面人,这回听说展览上有人表演面塑,就慕名前来了。由于家离展览场地比较远,老人前两次来时表演都结束了。这是第三次来,虽然时间赶上了,但刚到这里却因为疲劳晕倒了。在医护和工作人员的帮助下,老人休息了一会儿后,被带到郎绍安面前。了解情况后,郎绍安即兴照着身边外国小女孩的模样捏了一个黄头发蓝眼睛的洋娃娃送给老人。郎志丽说,“父亲仅仅用了10分多钟就捏制完成了,现场很多人都觉得不可思议,没想到中国的艺人还能捏出这么逼真的洋娃娃。”

另外一次奇遇,则有一层更深的寓意。还是在伦敦的展览上,郎绍安看见一个高个子英国男子带着女儿站在自己面前,看着小女孩专心致志的样子,郎绍安就顺手做了一只白色的和平鸽送给了她。孩子的父亲非常感动,拉着郎绍安的手激动地说:“你用这么一小会儿做了一个和平鸽,为世界宣扬了和平;我的工作看似很重要,在你面前却十分惭愧。”后来,郎绍安得知,原来他是英国的一名原子弹工程师。

《面人郎采访记》中记述:当冰心向郎绍安问道:“您现在带徒么?”他指了指桌边站着的小姑娘,说:“她是我的学徒,也是我的女儿。”后来,正是这个小姑娘成为了“面人郎”的重要传承人,早在1995年就被联合国教科文组织授予“民间工艺美术家”称号。她,就是当今的面塑大家郎志丽。

课文里的小女孩已是大师

走进郎志丽不太宽敞的家中,临墙而立的一件棕红色玻璃柜总会引人注目:这里挤满了她自1992年退休以来的代表作,市井生活、民间故事、文学作品中的故事情节……都在郎志丽手中成为一个个被赋予“生命力”的作品。“这件《元春省亲》是一个大场面的作品”,顺着郎志丽的手势,15个神态逼真的人物和繁华的背景修饰,立刻把人带到了那个象征着荣华富贵的贾府,就连屏风、家具、地毯等细节都透着一股精致。郎志丽说,场景里的手炉、宫灯都是可以点亮的,捏人物一共用了20多天,而找齐各种布景则要花费更长的时间,需要细心地发现。

提起发现,郎志丽说,在生活中多细心留意几乎成了自己的毛病。“和家人去吃饭,大家把吃过的海鲜贝壳丢了,我就把它们再拾回来,最后做成了一个贝壳观音。没事干的时候,我总喜欢到小市场里看看,最后收集了很多乱七八糟的东西。”郎志丽有名的代表作、葫芦《水浒一百单八将》,就源于一次偶然出现的灵感。

“一次我和先生去朋友家,人家的葫芦长得很不错,临走时朋友给我们带了两个。回家的路上,我就和先生商量这个葫芦能干什么用。”最终,葫芦被破成两半,在10厘米见方的葫芦肚里,制作出了《水浒一百单八将》。“一边放54个小人,还有山石、树木、花草点缀在中间,最后利用葫芦柄的自然形态,画成了一双对语的仙鹤。”就这样,郎志丽打破了传统盒式面塑的局限,给古老的面塑艺术注入了新的生命,在空间上为设置故事情节增加了又一种可能。老一辈曾在核桃里边做一个面人,郎志丽则能放“十八罗汉”、“十二花神”进去,在如此狭小的空间里捏出众生相,被许多外国人称为“造人上帝”。

25年后偶遇父亲的洋粉丝

在当年父亲代表中国艺人走出国门表演之后,如今的“面人郎”传人郎志丽也曾先后去过十几个国家。“稀奇、惊讶,不是亲眼看见不相信会这么逼真、这么小、这么快。”郎志丽如此评价外国人见到面塑作品时的反应。

在国外表演面塑的过程中,郎志丽还遇见了一位当年“面人郎”的粉丝。“那是在1980年去夏威夷表演的时候,有一个外国人站在我面前看了很长时间,然后又突然拉住我身边的翻译说了很多。翻译告诉我,这个外国人觉得很奇怪,1956年他曾经在伦敦也见到了一位姓郎的艺人表演捏面人,而这次在美国见到的,仍然姓郎。”郎志丽说,自己当时很激动,没想到25年后,还能在夏威夷遇到当年曾经在伦敦看过父亲表演的人。原来,这个人就是当年的英国原子弹工程师。得知父亲当时曾送给他一只和平鸽后,自己又捏制了一个仕女送给他。

对于郎志丽来说,与捏面人同样重要的,就是对“面人郎”艺术的传承和保护。2005年,郎志丽第一次从一个协会组织中听到了“国家非物质文化遗产”几个字。“那时候,大多数人连这几个字都不能很熟练地说出来。”郎志丽说,由于渠道不对,第一次申遗,交完材料后就没了音讯。2007年,又开始进行第二次申遗。这一回,从区级、市级再到国家级,2009年,“面人郎”正式被批准为国家非物质文化遗产项目。

申遗不是一件易事。由于父亲的很多资料、作品时隔已久,郎志丽不知道究竟下落在哪,最后只能和老伴办了一张国家图书馆的阅览证,每天去那里查阅资料。更难的是,由于申遗需要的文字材料都必须为电子版,近70岁的老伴又从头学起了拼音打字。“一开始打一个字就得半天,后来慢慢练习才快了些,真是难为他了。”提起“面人郎”申遗的事情,郎志丽总是觉得自己太自私,只顾着捏作品,却把最琐碎的麻烦事交给了同样需要时间创作的老伴。

如今,年过古稀的郎志丽只想再多做一些细活,多教一些学生。除了带两个徒弟,她还经常给中小学生讲课。“上周就有东交民巷小学的六七个孩子来家里,他们还录了视频,带回去给没来的孩子讲。”郎志丽说,面塑的技巧固然很重要,但它最难的地方还在于学习中国传统的文化知识和历史背景,“做历史人物,不知道历史情节当然就没法表示;做戏曲故事,没看过戏也就不可能捏像样。”

从闲不住的小手抓起面团那一刻入行

郎志丽刚上大学的外孙女雅淇,已成为同龄人中捏面人的小高手。“说实话,我已经记不太清楚是从什么时候开始学习捏面人的了。”雅淇说,她从小就在姥姥家长大,看着姥姥每天都捏面人,自己也觉得特别好玩。虽然并没有其他人告诉自己应该学这门手艺,但小孩的手本来就闲不住,不知道是什么时候随手抓起了一块彩色面团,就应该算是开始入行学艺了。

雅淇回忆,小时候爱犯困,“那时候,每天从早晨开始学捏娃娃,吃完饭后再接着捏。到捏娃娃的脸时,我就已经困得睁不开眼了,总是把娃娃的脸捏走形,这时,姥姥就要领着我重新来过。”雅淇说,现在想想,姥姥对自己是偏爱一些的,即使是说教也透着一丝微笑。

五六岁捏出第一个成品小动物,接着学习娃娃、侍女,小学、中学,雅淇每到寒暑假都会跟着姥姥学捏面人,捏制的作品还曾多次在中小学生的文艺比赛中获奖。在郎志丽家,记者看到了雅淇捏制的福娃,憨态可掬的卡通人物,带着充满孩子气的天真表情。在2008年汶川地震时,雅淇还曾创作了一幅名为《风华少年》的作品,生动地重现了那个英勇少年在废墟中救人的故事。

如今已经上大学的雅淇,仍然没有间断学习面塑。这个寒假,她正跟姥姥学习在核桃里捏人物的“微雕”技巧。“身边的同学看到我捏面人,都觉得很神奇,也会喊着让我带他们去姥姥家看看。”雅淇说,每次带同学去,姥姥都会很热情地接待。在雅淇眼里,姥姥是一个有些传奇色彩的人,也是一个与自己很亲近的普通人,很细心、很慈祥,把大部分时间都给了面塑世界。

补白

面塑溯源

“面塑”俗称“面人”,可追溯到战国时的“俑”和汉朝的“傀儡”,在汉代已有文字记载。最早,人们把面制品蒸制成一定的形象,作为节日馈赠、装饰的信物和标志。到了明代,面塑逐渐脱离食用功能,演变成单纯的艺术形式独立存在,并逐渐形成多个流派。

面塑所用的面,是用江米面和普通面粉按一定的比例混合而成,加水和好,上锅蒸熟。实际上,在和面的时候还会加上一些蜂蜜和防腐防裂的配料,这样能使面塑保存数十年甚至上百年。

10厘米葫芦里捏出一百单八将

| ||

| ||

| ||

|

“面人郎”面塑的制作技法,包括揉、捏、揪、挑、压、搓、滚、碾、剁、按、切等。制作时还要用一些工具:拨子多用来制作眉毛、裙摆和袖褶;梳子用来做项链或人物的牙齿、毛织物。把面搓成一条细线,用梳子一轧就成了一条项链。面塑是一个细致入微点缀的过程。以制作一个戏曲人物武将来说,头盔上的雕花纹路,麾旗上的精细图案,战袍上的细小褶皱,甚至双眼皮、睫毛、发髻等,无一不清晰,无一不精致,无一不体现出制作者的精巧构思与精湛技艺。兰洁

面人郎访问记 冰心

十一月二十一日,我到北京工艺美术研究所,去访问郎绍安同志,我的心情是兴奋的。

这几年来,我常常从报刊和画报上看到关于“面人郎”的报道,和他以及他的作品的照片。今年春天,我在上海工艺美术研究所,见到了他的老师赵阔明同志,我们谈话中提到这位名驰国外的“面人郎”,我总想能有机会见见才好,今天果然如愿以偿了。

我进到了他的阳光明朗的工作室,屋里暖烘烘地,已经生了炉子了。郎绍安同志迎上来亲切地和我握手——两道浓眉,一双深沉的眼睛,一脸的胡子茬儿,笑起来显得直爽,诚恳。

他殷勤地给我倒了一杯茶,我们在他桌边坐了下来。桌上有几件他的作品,是《西游记》中的一段吧,有个手搭凉篷,腋下挟着金箍棒,拳着一条腿站在棉花做的云端里的孙悟空,还有其他的戏出;但是我们的谈话一开了头,他就一见如故地对我谈起他的童年,他谈的那样生动,那样亲切,把我的全部精神吸引住了,把我想问他的一切,都忘却了!

“我是前清宣统元年生的,属鸡,照推算该是一九○九年吧。我的祖先是吉林省珲春石山子的人,入关已有三百多年了。我们是满族镶红旗人,可是到了我的父亲的时候,家道就很困难了。我父亲做小买卖——卖豆腐浆,供不起我们弟兄四个读书,因此我虽从六岁起读书,到了十一岁那年就停了学,到天津去学石印的手艺去了……”

他点了一支烟,微微地笑了一笑,笑里含着阴郁,“您知道那时候当学徒,可不比现在,受的打骂可多了,我的第一个师傅还好,第二个师傅就厉害极啦!我们那时候学套色石印,印新疆图,一共有七色,套印错了,师傅一嘴巴就打过来。我们三个当徒弟的,都只有十二三岁吧,实在受不住了,商量好了,夜里跳墙走。先从院里扔出被窝去,然后人再一个一个地爬出来。三个孩子在天津举目无亲,怎么办呢,就把衣服什么的卖给打鼓的,凑了点钱买车票回北京。我们都是小孩,只打了半票,哪晓得火车到东便门,车底下钻上来一个人,也许是铁路上的人吧,可是旧社会的铁路上的坏人也不少呵!他看了我们的车票,说:‘不行,你们怎么打的半票呢?’一下子就把我们带到车站上去了,车站屋里坐着一个人对我们拍起桌子,做好做歹的叫我们每人再拿出十吊钱来——现在也就合四角钱吧,可怜我的同伴一个姓荣的连脸盆被窝都让他们扣下了,结果我们还是从东便门就被撵下车了!

“我从东便门走到宫门口——就是鲁迅故居的那地方——回到了家。我们家里生活仍是很困难,我一时也不知道做什么好……

“有一次我在白塔寺庙会上,看见有捏面人的,这位就是我的师傅赵阔明同志了,我站在旁边看他手里揉着一团一团的带颜色的面,手指头灵活极啦,捏什么像什么,什么小公鸡啦,老寿星啦,都像活的一样!我看得入了迷,一天也舍不得离开,我总挨在他身边,替他做这做那,替他买水喝,买东西吃,他挪地方我就替他搬东西什么的,我们就攀谈起来了。他问我姓甚名谁,住在哪里。我都说了。他说:‘我也住在宫门口,怎么不认得你呢?’我回家去天已经晚了,父亲正要责怪我,我就把一切都告诉了,我还恳求地说:‘我喜爱这个!我想学捏面人。’父亲答应了,同赵阔明老师一说,说成功了。

“我跟师傅学了一个多月,自己就能捏些东西,出去哄小孩儿了。反正是粗活,什么小鸟啦,小兔啦,胖娃娃啦,不能说好,可是小孩说像说好就行了。一件卖一‘小子儿’或者一‘大子儿’的,一分钟能捏上一个,就够我生活的了。

“就这样一边卖一边学,一年多的功夫,我就会捏戏文,什么‘二进宫’啦,‘三娘教子’啦……那时候师傅就上天津去了。我只好自己买些香烟里有戏文的洋画,照着来捏。可是洋画上一出戏只有一场,不够生动,我想捏戏中人物的每一个动作,我就开始去听戏,又没有钱,买不到前排的座位,只好在后边远远地看吧,看完回来,回忆,揣摩戏中人的种种神情动作,常常一夜一夜地睡不着觉……

“从此我就过起游艺的生涯了,我和我的爱人,背着箱子,拉着大孩子,抱着小孩子,一家人走遍了天涯海角。我们到过天津、青岛、烟台、威海卫……也到了上海,在静安寺路交通银行的石头窗台上摆过小摊。那时我捏的小面人,就有人来收买,转卖给外国人,什么佛爷啦、寿星啦、胖娃娃啦,凑成一打,送到外国去。虽然常有一二百打的定货,可是经过中间的剥削,到了我手里,也就所余无几了!”

他又燃了一支烟:“您可别怪我,我一提到从前的事情,就激动,就难过!旧社会真是个陷人坑,像我们这样靠手艺吃饭的劳动人民,到哪里也没有活路!我们拖儿带女,到处飘流,有时候连饭也吃不上,连店也住不到……”

愤怒和痛苦涌上了他的眉头,他的声音也就颤动急促了:

“我们在哪一个地方都呆不长,不流浪是不行的,我们又走了京汉线,东北、西北,到处都受着欺凌。不说别种坏人吧,就是旧军人,国民党的士兵……那年在张家口的康庄,我在一个兵营门口,正捏着一个胖娃娃吹号,一个号兵过来看见了,就瞪眼问:‘你捏的这是什么?你不是在形容我?’我也气了,我说‘我捏的是胖娃娃,我想捏你还捏不好呢!’他狠狠地飞起一脚,把我的箱子踢翻,玻璃都粉碎了!

“有时候呢,一个大兵把我的面人拿走了,我跟到营门口,另一个大兵出来就给我一个大嘴巴……还有日本人时代,更不用提了,日本人当然可恨,狗腿子的翻译就更其可恶,……

咳,从前的苦日子,说它三天三夜也说不完呵!”

他完全激动了,头也低了下去。我觉得很惶恐,也很窘,我是来欣赏他的作品,和他谈谈他目前的工作的,怎么会引起他谈到他伤心的旧事呢?正在我局促不安的时候,他抬起头来勉强地笑了一笑,说:“对不起,你可别介意……”

我赶紧笑说:“可不是,那都是从前的事了,譬如做了一场恶梦,您还是谈谈现在的工作吧。”

他的脸上开朗了,微笑从嘴角展到眼边:“解放后一切都变好了,人民政府十分地重视民间艺人,当人民政府发现了我的手艺,就把我从穷苦中救拔了出来,让我专心地研究我的艺术。如今我们再不流浪了,我每月有固定的工资,生活平稳安定了,我也能精心地做些细活,不怕加工,不怕费料,只要我做的好——现在的条件真是好极了!”

我问说:“您去年还去过英国,我从报纸上看见了……”

他很谦虚地微笑了:“我们经过乌兰巴托……巴黎……一路都很好。我一辈子坐过多少次海船,在无风三尺浪的海上都过去了,因此我坐飞机也不觉得怎样。”

他一句也不提他在伦敦表演捏面人的技术的时候,那种受人欢迎的光景,多么谦逊的艺术家呵!

时间已经不早了,他激动之余,似乎有点疲倦,我也就不再多问了。在我站起的时候,看见桌上一个带格的木盘,里面放着些骨片,锥子,小木梳之类的东西,就问这是否工具,他说是的,而且工具也很简单。他掀起木盘上一块遮着的白布,底下有一小条一小条像颜色粉笔似的熟面,这便是他的材料了。他说这熟面是四分之三的面粉和四分之一的江米面,和起,烫熟,再上锅蒸,然后调上颜色和蜂蜜,揉搓起来,做成的面人就可一二十年不裂不坏的。

当我赞叹说这手艺不容易学的时候,他又微笑了,说:

“也容易也不容易,百分之十靠师傅指点,百分之九十靠自己研究揣摩!”

我问:“您现在带徒么?”

他指着桌边站着的一个小姑娘说:“她是我的学徒,也是我的女儿。”

已经到了他下班的时候,我不敢再耽误他的工夫,就向他道谢告辞,他亲切地和我握手,又让他女儿郎志丽带我到资料室去参观他的作品。

架子上摆的真是琳琅满目,他的比较新的作品,如“鸡毛信”,“采茶扑蝶”等逼真细腻,不必说了;而我所最爱的,还是一小组一小组的旧北京街头小景,什么卖糖葫芦的——一个戴灰呢帽子穿黑色长袍的人,左臂挎着一个小篮子,上面插满了各种各样的冰糖葫芦;剃头的——一个披着白布的人低头坐在红板凳上,旁边放着架子和铜盆;卖茶汤的;卖沙锅的;吹糖人的;无不维妙维肖!其中最使我动心的,是一件“打糖锣的”,是我童年最喜欢最熟悉的东西,我想也是“面人郎”自己最深刻的童年回忆吧,因为这一件做得特别精巧细致:一副带篷儿的挑子,上面挂着几只大拇指头大小的风筝;旁边挂着几只黄豆大小的花脸面具,几只绿豆大小的空钟;里面格子上摆着一行一行的半个米粒大小的小白鸭子,框盒里放着小米大小的糖球……凡是小孩子所想望的玩的吃的,真是应有尽有了!我真不知他是怎么捏的,会捏得这么小,这么可爱!

这都是“面人郎”小时候最熟悉的北京街头巷尾的一切,也是我自己童年所熟悉的一切,当我重新看见这些形象的时候,心头涌起的却是甜柔与辛酸杂揉的味道,童年的回忆是甜柔的,而那时的人民生活,却是多么辛酸呵!尤其是像“面人郎”所说的“靠手艺吃饭的劳动人民”,什么吹糖人的,卖糖葫芦的,打糖锣的……都是我们极其熟识的朋友——他们除了从我们手里接过“一大子儿”或“一小子儿”的时候,偶然会微微地一笑,而眉宇之间却是何等地悲凉忧抑呵!

走出大门,头上照耀着正午灿烂的太阳。转几个弯,就走上光滑平坦的柏油路,这柏油路还是在一条胡同里。这条胡同的小学校正放午学,三三两两带着红领巾的小孩子们,边说边笑地迎面走来,一辆簇新的载满了乘客的公共汽车平稳而飞速地从我身旁驶过……我从微茫的回忆中猛然惊醒!这是北京街头巷尾的景象,也正是“面人郎”所说,“解放后,一切都变好了!”我心头辛酸的感觉焕然消失了,余剩的一丝甜柔,渐渐扩大成为满怀的欢乐。我向着明朗的高天长长地吸了一口清新的空气,举起轻快的脚步,向前走去。

一九五七年十一月二十六日,北京。

面塑艺术

捏面人,就是面塑艺术,也叫“捏粉”、“江米人”。它是用面粉、糯米粉等原料制作各种人物或动物形象的民间工艺,是在民间做面花食品的基础上发展起来的。

一、面塑的起源和发展

说起面塑的起源,其实很平常。我国古代很多地方在民间流传着逢年过节庆喜时用面粉做“饽饽”、“枣花”、“月糕”、“面鱼”、“面羊”的风俗,这些面食一般是作为蕴含祝福意义的食品或者祭祀的供品。这些用面做的“果实花样”既好吃,又好看,还蕴含着求吉纳福的祝愿,深受人们喜爱。慢慢的也就出现专门的捏面人的师傅,用模子或者手捏成各种人物、动物摆到街市上,沿街叫卖,那些彩色的面人儿逐渐就成了专供欣赏的民间工艺。

面塑起源的具体年代已不可考证,现存最早的古代面人,是出土于新疆吐鲁番阿斯塔那地区的唐代永徽四年( 653年)的面制女俑头、男俑上半身像和面猪。到了宋代,捏面人已经成为民间节令很流行的习俗。南宋孟元老《东京梦华录》中记载:“寒食前一日谓之炊熟,用面造枣锢,飞燕,柳条串之,插于门楣,谓之子推燕”,“以油面糖蜜造如笑靥儿,谓之果实花样”。当时面点,有“甲胄”人物、“戏曲”人物、“孩儿鸟兽”、“飞燕形状”等,可谓“奇巧百端”。

明清时期,艺术面塑已经成为具有很强的艺术价值和经济价值,成为面塑艺人最重要的谋生手段。清代咸丰三年( 1854年),山东菏泽穆李庄做泥塑的王清源、郭湘云等人采用染色的糯米粉捏面人(当地俗称“江米人”)销售,很受欢迎。光绪年间,天津出了一位“面人张”。他早年抄录戏曲,擅长校勘,人称“百本张”,捏面人的艺术精湛,可惜其技艺在晚年失传。

我们所熟悉的近现代面塑名家,以“面人汤”汤子博( 1881-1971 )、“面人曹” 曹仪策 、“面人郎”郎绍安( 1910-)最著名。汤子博的面人生动传神,曹仪策的面人精细素雅,郎绍安的面人色彩浓重。故宫博物馆现在藏有清朝末代皇帝敷仪玩过的一些人物面塑,就是出自著名的面塑艺人汤子博三兄弟之手,至今仍然色彩鲜艳,技艺相当成熟。此外还有“粉人潘”潘树华 以及其女婿“面人赵”赵阔明等人。

捏面塑用的面是三成糯米粉和七成白面掺和而成,并需要加适量的蜂蜜、甘油等,这样不容易腐裂。然后经过揉匀、调色,制成各种彩色的面。面有粘性,在捏面之前要用黄蜡润手。有时还要采用羊毛、羽毛、丝线、棉花等材料,来制作人物的胡须、头发、冠顶之类,增加面人的生动性。所使用的工具极其简单,主要是拨子、梳子、篦子和剪刀。拨子有竹质的、角质的、也有树脂的,可以自己制作。

面塑的形象多是传统戏曲、四大名著、民间传说、神话故事、儿童卡通中的人物以及十二生肖和其他动物。比如刘备、关羽、张飞、福禄寿、八仙、嫦娥、哪吒、唐僧师徒、杨家将、水浒英雄、十二钗、白毛女、葫芦娃、蜡笔小新、奥特曼等。当然时髦因素也会影响面塑的创作,如2008 年北京奥运会的吉祥物“福娃”造型就 被面塑艺人们捏制出来,且销路甚好。

由于面团的可塑性强,在捏塑过程中很容易把握面塑的造型,面塑艺人通过揉、搓、挤、压、团、挑、按、拨等造型技巧,先把面人的头部或身体做出来,再加手,配以相关的道具。顷刻之间,就把千姿百态的人物、动物形象完成了!妙肖传神、活灵活现,令人赞叹不已!

二、面塑艺术的价值意义

面塑艺术的价值意义体现在四个方面:

(一)、民俗价值。面塑是世代相传的民俗艺术,流行在我国黄河内外、大江上下的很多地方,如陕西、山西、山东、河北、河南、江苏等地。各地风俗习惯不同,也使得面塑的品种丰富。“礼从宜、事从俗”,民俗活动的需要直接促进了面塑的发展,面塑也被赋予不同的吉祥含义。比如春节的时候,做成“莲花”和“鱼形”的面塑,表示“连年有余”;婚礼上送龙凤、鸳鸯、石榴形状的“喜饽饽”,祝愿新人生活美满、多子多福。孩子满月,外婆家送给孩子十二生肖的面圈,或者“麒麟送子”,祈求“圆满”。陕西一带的农村很注重面塑,在拜年、贺喜、祝寿、探亲、祭祀的时候往往带着些“喜庆花糕”(也称“花馍”),这些造型不同的花糕与不同的民俗相互呼应,形成一道亮丽的民俗文化景观。

恩斯特·卡西尔在《人论》中说:“符号化的思维和符号化的行为是人类生活中最富于代表性的特征”,没错!面塑其实是一种民俗文化的符号,是原汁原味的乡土艺术。一方水土养育一方人,在家乡长期的民俗行为和精神的熏陶中形成的民俗心理总容易被地方特征明显的艺术形式唤起心中的乡土情感。

(二)、审美价值。面塑艺术的特点是造型完整饱满,造型略有夸张,手法简练、注重神气,淳朴敦厚、色彩艳丽,让人觉得亲切自然。

面塑在人物的塑造方面,具有一些共性:突出文官学富五车、满腹经纶;武官虎背熊腰、昂首挺胸、老人老态龙钟、脊背弯曲;女性削肩细腰、亭亭玉立;儿童虎头虎脑、憨态可掬。在一组面塑中,则注重场景气氛的营造,每个人物的神情姿态个性分明,但却紧密围绕着情节,烘托主题。对动物的塑造则突出起温顺可亲、喜庆祥和的一面,而不是夸大其凶猛的生物特征。

面塑之美,美在其自然的材料、自然的工艺、质朴的心境。它塑造的形象是符合民俗文化心理的,是老百姓喜闻乐见的。诚如日本著名民艺学者柳宗悦(1889- 1961)说的那样:民艺品中含有自然之美,最能反映民众的生存活力,所以工艺品之美属于亲切温润之美,在充满虚伪、流于病态、缺乏情爱的今天,难道不应该感激这些能够抚慰人类心灵的艺术美吗?谁也不能不承认,当美发自自然之时,当美与民众交融之时,并且成为生活的一部分时,才是最适合这个时代的人类生活。

(三)、教育价值。面塑绝不仅是个玩赏品,它具有很强的社会教育功能。如同西方人说哥特式教堂里的玻璃彩画是无字的《圣经》一样,面塑艺术也以其形象传达着一个个动人的故事。人们可以通过面塑的孙悟空、猪八戒、白娘子、穆桂英、水浒英雄等形象给孩子讲述相关的历史故事,从而在潜移默化之间启迪孩子的智慧。同时,对于艺术教育和艺术创作,民间艺术总会带来莫大的惊喜。

(四)、经济价值。面塑一直是一种谋生的行当,但它又属于传统的手工艺,是具有地方特色的文化产物,其价值有独特的地方。随着旅游业的发展,面塑这种“小玩意儿”更能显示其文化魅力。传统的面塑艺人是“只为谋生故,含泪走四方”的街头艺人,很少有系统的知识,但是不可思议的是,面塑就是在这样的普通群众手中开出美丽的花朵。那应该是一种虔诚信仰和喜庆心情的结晶!因此,面塑艺术品总是被赋予了更多的内涵。

三、面塑的传承

面塑的传承与很多其他民间艺术一样,一般采取口传身授传承,祖辈相传,师徒相传,而没有专门的学校机构去传播。传统的面塑艺人是“只为谋生故,含泪走四方”的街头艺人,很少有系统的知识,但是不可思议的是,面塑就是在这样的普通群众手中开出美丽的花朵。那应该是一种虔诚信仰和喜庆心情的结晶!如今的面塑艺人,我们称之为民间艺术家,他们的境况是怎样的呢?

现在正式从事面塑行业的艺人并不多。每逢过年节庆,捏面人的生意最好。今年春节期间,笔者在扬州瘦西湖、天津古文化街以及杭州河坊街上先后遇到了几位面塑艺人,进一步走近了面塑艺术。

来自山东面塑艺术之乡的温兆国,现在是天津民间文艺家协会会员、天津古文化街民族民间展示队队员。其家庭从事面塑艺术制作已经三代,他不仅继承了祖传的技艺,还大胆创新,把现代舞蹈、音乐、绘画等艺术融合到面塑艺术中去,拓展了面塑的表现形式,自己的技艺不断升华。捏制一件面塑作品准确迅速、色彩鲜艳、简洁明快、质朴敦厚,令人爱不释手。他在古文化街摆摊边做边卖,摊子前面总是挤满了观众,争相购买。每个面塑根据大小卖五到十元钱,一天下来收入不菲。

杭 州河坊街上的“面人徐” 徐士军 是山东齐河人,今年四十三岁,继承祖传的面塑技艺。 1998 年来到杭州,最初在西湖边上摆摊,2001年,得知河坊街被开发为仿古街,他就去租了个摊位,每天的摊位费近百元。他说他们一家都做面塑,收入还不错。面人徐的作品造型生动精细,色彩浓艳。不管是那红面长髯、英武忠义的绿袍关公,生性机灵、潇洒率真的美猴王,还是各种生肖动物,无不活灵活现。他还为真人现场捏相,这个工艺比较复杂,难度较大,收费也较高。为了达到“传神写照”,他平时也看一些美术、解剖学的书籍。

扬州面塑艺人何传俊,是扬派面塑的代表人物。他祖籍兴化,祖上从事捏面人的行业已经八代。他从小就继承祖传的手艺,跟着戏班闯荡南北,塑造很多戏曲人物。上个世纪七十年代初定居扬州,后来在扬州瘦西湖公园里的绿荫亭摆摊捏面人。他捏塑的人物、飞禽、走兽,姿态 各异,神情毕肖,栩栩如生。由于技艺功底深厚,佳作叠出,何传俊曾先后赴上海、深圳两地传艺,并两度应邀去日本进行技艺表演,赢得国内外观众对他“技术精益求精,手艺巧夺天工”的赞誉。如今何师傅已经退休了,他的手艺被女儿何燕兰所继承。何燕兰在瘦西湖捏面人已经有五年了,制作的题材除了传统的戏曲人物和生肖动物外,还有颇具当地特色的扬州八怪形象,作品于简约中见泼辣、饱满中见夸张。

无庸置疑,面塑艺术的发展和传承对传统的依赖性强,传承的面太窄,定位始终是民间手艺,不被学校教育所重视。尽管偶尔有个别面塑艺人被请进艺术学院的课堂教过学生做面塑,也只是短暂的,更没有听说有哪位高等艺术学院的学生去从事面塑行业的。面塑艺术世代相传发展到现在,没有专门的教育机构或者教育家;经营的方式从挑着挑子走南闯北逐渐变成了在城市的步行街上摆个固定摊位,琳琅满目的面人成为旅游纪念品,满足着游人猎奇的目光。

在这经济日趋全球化的时代,都市文明强大的诱惑力使地方民俗文化日益崩溃。面塑等民间艺术承载着深刻的民俗精神,他们就是华夏民族的文化遗产啊!传统社会中因为“重道轻器”思想的原因已经造成很多技艺的丢失,如今在21 世纪,在这个充满非物质文化遗产拯救的时代,我拿什么来拯救你,我的面人?

面塑艺术依托民俗而生,却要顺应时代而变,变则活。沿着“建立机制、组织协会、扩大宣传、普及教育、抓住机遇、与时俱进、打造品牌”的发展道路,面塑艺术将走出一片辉煌的天地。

爱华网

爱华网