刘禹锡《望洞庭》审美赏析

刘禹锡(772-842),字梦得,唐朝彭城人,祖籍洛阳,唐朝著名文学家、诗人,哲学家,有“诗豪”之称。。曾任监察御史,是王叔文政治改革集团的一员。刘禹锡这首《望洞庭》选择了月夜遥望的角度,把千里洞庭尽收眼底,抓住最具代表性的湖光和山色,并通过丰富的想象和巧妙的比喻,独出心裁地把洞庭美景再现出来,不但抒发了对自然之爱和博大的胸襟,也表现出诗人惊人的艺术创造力。全诗如下:

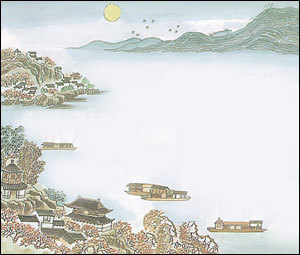

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

这是一首七言绝句。首句“湖光秋月两相和”,“和”即和谐,融合。这里指水色与月光融为一体。这一句诗人是从两方面来写,把湖光与秋月结合起来,,描绘出了在秋夜皎皎明月之下,洞庭湖水澄澈空明,两相应和的优美景色。其中,“秋”字点明了时节,也暗示了诗人的心中淡淡地忧思。特别是诗句中的“和”字,用得极为精妙,不但表现出了洞庭湖夜晚融融的月光与平静的湖水融为一体的特 点,而且为诗歌营造了空濛浩淼的审美境界。

接下“潭面无风镜未磨”承上句“两相和”而来,描绘湖上无风,迷迷蒙蒙的湖面景象。“潭面”指湖面。“镜未磨”,我们都知道,古人的镜子是用铜制作而磨成。这里一句,诗人用了比喻的修辞手法,把洞庭湖面比喻为一面“镜子”,并用“镜未磨”来描写,不但形象而贴切地描绘出如同一面因没有打磨而光泽暗淡的镜子,而且也暗示了因夕阳西下而月光朦胧所形成洞庭湖水面浩淼的独特景观。可以说,这一句也时对上一句“湖光秋月两相和”画面进行了具体的描画。

接着第三句“遥望洞庭山水色”,这里,诗人的视线又从广阔的平湖转移到了君山。一个“遥”字,不但说明了诗人视线由近及远的变化,更为重要的是诗人在远观之中,以高远的视角,描绘出了皓月银辉之下的洞庭山水浑然一体的壮阔画面。其中一个“色”字,更让人感受到月光下的山更青,水愈清,山水相依的独特之美。这样,在极为高远的视觉氛围内,不但使诗歌的意境更为开阔,而且也为后面描写做了进一步的铺垫。

紧接着诗人写道:“白银盘里一青螺。”“白银盘”是形容水天相接而又朦胧空灵的洞庭湖。“青螺”即一种青黑色的螺形的墨,古代妇女用常用来画眉。这里是用来形容洞庭湖中的君山。这一句紧密第三句而来,诗人运用了比喻的修辞手法,把月夜之下的君山与洞庭湖及四周空濛的雾气构成的画面,用一个白色的银盘中放了一颗小巧玲珑的青螺所构成的画面来比喻,这不但形象地突出了月光下的君山之青,也描绘出了洞庭湖及其周围雾气蒙蒙的广阔境界。更为可贵的是,诗人用这个比喻句,不但色调淡雅——也就是“白”与“青”在对立中和谐统一而成,而且把无边无际的洞庭山水浓缩为一件精美无比的美术工艺珍品。这样,不但通过夸张和比喻的修辞手法,置浩大的自然山水于恰是盆景似的景观之中,而且用反衬手法,以小见大,表现出诗人的博大襟怀。同时,这一描写,也表现出诗人高超的审美能力和艺术表现能力。

总之,刘禹锡这首山水诗,从表面看,纯然以写景为主的。在极富艺术张力和雄伟的气势中,不但表现了诗人博大的胸襟,而且在诗歌中也感受到诗人极富浪漫色彩的奇思妙想,特别是在“以小喻大”中所表现出的气度和非凡的艺术才能。

爱华网

爱华网