就在此种病痛折磨中,林徽因依然没有放弃她在学术上的追求和思考,坚持写完了酝酿已久的学术论文《现代住宅的参考》,在《中国营造社汇刊》第七卷、第二期发表,同时作为这一期汇刊的主编,林徽因在撰写的"编辑后语"中指出:"战后复员时期,房屋将为民生问题中重要问题之一。"这一前瞻性眼光的学术观点,很快就得到了应验。

1945年11月初,在枯水季节来临之前,林徽因在梁思成陪同下,从江陵来到重庆,住进上清寺聚兴村中央研究院招待所,准备检查身体和接受治疗。这是林徽因流亡李庄五年多来第一次出行,自此便永远地离开了这个令她终生难忘的江边古镇。

到重庆后,林受到傅斯年等人的热情关照,在好友费慰梅的帮助下,请来了在重庆的中国善后救济总署的美国著名胸外科医生里奥.艾娄塞尔,为其做了检查。艾娄塞尔 断定:林徽因的两片肺和一个肾,都已感染,在几年内,最多五年,就会走到生命的尽头。就在这

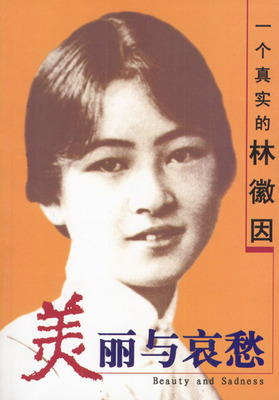

就在这个期间,外界传出林徽因病故的消息。沦陷期间在上海蜇居的作家李健吾,得知这一凶讯,在《文汇报》发表了《咀华记余.无题》一文,表达了对林徽因与另外三位女作家的思念,。文中说:"在中国现代女性中,有四个人曾经以她们的作品令我心折。我不想把她们看着流行的""""女作家"""",因为悔辱她们,等于伤害我的敬意。好像四种风,从四种方向吹来,他们从不同的社会角落出来,传统不同,环境个别,因而反应和影响也就不能属于一致,有时候也许完全相反。"

"一位从旧礼教出来的丁玲,绚丽的命运挽着她的热情永远在向前跑;一位是温文尔雅的凌叔华,像传教士一样宝爱着她的女儿,像传教士一样说故事给女儿听;一位是时时刻刻被才情出卖的林徽因,好像一切有历史性的多才多艺的佳人,薄命把她的热情打入冷宫;最后一位最可怜,好像一个嫩芽,在希望长成一颗大树,可是被虫咬断了根,一直在挣扎中过活,我说的是已经证实死了的萧红。"又说:"但是,我前面举出的这四位作家,死的死(据说林徽因和萧红一样,死于肺痨),活的活……林徽因的聪明和高傲隔绝了她和一般人的距离。"

就在这篇文章发表后不久,李健吾确切地得知了林徽因尚活在人间的消息,惊喜之喜又发表了一篇题为《林徽因》的文章,表达他的感佩敬意之情。文中说:"足足有一个春天,我逢人就打听林徽因女士的消息。人家说她害肺病,死在重庆一家小旅馆,境况似乎很坏。……最后,天仿佛有意要安慰我这个远人,朋友忽然来信,说到她的近况,原来她生病是真的,去世却是误传了。一颗沉重的心算落下了一半。"

当李健吾发表此文时,已转入战后美国驻华使馆新闻处工作的费正清夫妇,表示邀请林徽因到美国长住和治病,林却以"我要和我的祖国苦在一起"为由,而婉言谢绝了。

爱华网

爱华网