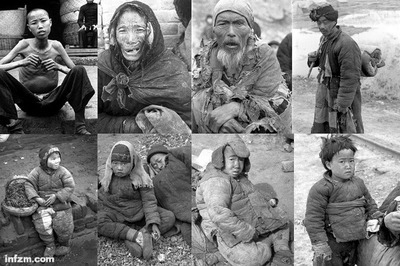

冯小刚的《1942》终于看到了,因为时间的关系,这次我晚了。 《1942》不好看,有别于冯导以前的贺岁片,整部影片浓郁着一股压抑、悲悯,网上传说的几处“笑点”也没有让我笑出来。 片子本身用光很老道,150分钟的片长也并不让人感觉疲惫,冯导的美术功底和导演技巧无可厚非。让我坚持看完片尾名录的是,想起了几年前的《集结号》以及《唐山大地震》,冯小刚在一步一步走向巅峰。可以感受冯导前几日的微博,他说“拍电影真的感觉累”,这样的一部片子做下来,从开机到拍摄,到剪辑到后期,没法不累。 死,不可怕。壮士断腕,英雄断头,怕也是0.01秒的事儿。可怕的是死的过程,如同凌迟,书上说凌迟之刑最多时可达数千刀,甚至持续数天,这该是一种怎样的恐惧?想起中学英语老师讲die这个词,dying只能说是“快死了”,不能译作“正在死”,而走在逃荒与战乱的路上,I`mdying何尝不是一种“我正在死去”? 微博里有个评论,说人们常道“20年后又是一条好汉”,1942年那些灾民没有想到,20年后他们居然又被饿死了。1942年,我没有出生,我的父亲也没有出生。但我想,父辈及更年长者不会愿意去看这部影片。因为,回忆是痛苦的。天灾,历来是人力无法左右的,但人祸,从来是都更愿意与天灾同行。走出电影院回家的路上,我在想一个问题:这片土地上 的人们经历了什么?两种制度的统治下,为什么走不出饿死的怪圈?这个问题不能多想,想下去会有些麻烦,当然更不能写出来。好吧,我想想其他的,为什么这部片子要在2012年上映?2012-1942=70,人生70古来稀。2012是传说中的末日,冯导只是个做电影的,他在想什么?他想告诉观众什么?2012到底是谁的末日?打住!这个问题也不能再想下去了。思想很可怕,比死还可怕。所以思想可以战胜死亡,所以为了一口粮食,人们可以不断的“走下去,活下去”。这天因为不能再继续想那些问题,所以我又看了一篇文章,是关于一个沦为阶下囚的高级警官的。曾经他叱咤于这片国土的南北,曾经甚至我还有一点点崇拜他。可是看完那篇文章,我又傻了。他的35岁,第一次以警服下的强力得到了权力,从此开始了他心里完美主义的权力扩张,终于丢了自己。而我,今年36岁,我也穿着制服,但什么衣服并不重要。重要的是我发现自己和他的心理居然有些像,不是有些,是很多。我有点怕,越想越怕,我开始庆幸十多年前母亲挡住了我的“理想”,让我可以安稳的渡过自己的青春年少,和那些冲动轻浮。 思想,的确太可怕了。从奥威尔的《1984》,到《集结号》,到《唐山大地震》,到高晓松的《晓说》,再到刘震云的《温故1942》,我总是看到一些不该看到的东西,我不能思考,不敢思考。 我继续龟缩于体制内,为了每个月的特殊门诊,为了我的高血压。 所以,《1942》真的不好看,对不起了,冯导。 好吧,就这样。

爱华网

爱华网