王安石和儿媳妇真有一腿吗?

□小屋清风/文

在南方不少地方,至今还保留着这样一种习俗,年轻男女结婚时,乡亲们要把当公公的脸上抹上炭灰,还要给他带上一顶尖尖的红帽子,上面写上“扒灰老子”几个字。等儿子将儿媳妇迎进家门以后,公公要跟着别人高喊:我是“扒灰老子!”然后年轻人起哄,引得众人大笑......

其实,“扒灰”一说在北方也广为流传。那么,何谓“扒灰”?这一说法从何而来?

查阅有关文献,扒灰,又称“爬灰”。文雅的说法就是聚麀。麀就是母鹿。聚是共的意思。说的是兽类没有人类在性生活上的那些禁忌和伦理,没有社会原则的约束,所以有乱伦的现象也就不足为奇了。后来,聚麀演变为“扒灰”,专指公公和儿媳之间发生性关系。

清人李元复《常谈丛录》中说:“俗以淫于子妇者为‘扒灰’,扒行灰上,则膝污也。”意思是说:民间把公公和儿媳行那事叫“扒灰“,扒灰要弯腰跪在地上,这样就把膝盖弄脏了。“污膝”与“污媳”谐音,隐义是脏了媳妇,由此引申。当然,这种说法并不严谨,似有牵强附会之嫌。

清人王有光在《吴下谚联》亦云:“翁私其媳,俗称扒灰。鲜知其义。按昔有神庙,香火特盛,锡箔镪焚炉中,灰积日多,淘出其锡,市得厚利。庙邻知之,扒取其灰,盗淘其锡以为常。扒灰,偷锡也。锡、媳同音,以为隐语。”按现在的话说,南朝梁武帝萧衍大兴佛事后,江南一带庙宇如林,香火旺盛。许多善男信女为虔诚祈福,求得菩萨保佑,在庙宇进香时大量焚烧一种涂有锡箔的纸钱,因而留下大量含锡之灰。这锡可以再利用,在当时价钱不菲。于是就有一些贪利之徒,在夜深人静之际潜入寺院扒灰偷锡。这儿“扒灰”的目的是“偷锡”,锡与媳同音。据此,有些好事的文人们便将翁媳“乱伦”称为“扒灰”,隐含着“偷锡(媳)”之意。

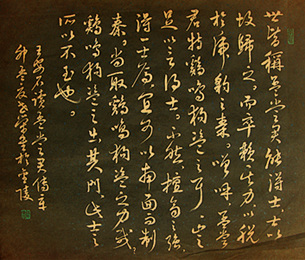

王有光在解释扒灰的由来时,直指这词源于王安石与他的儿媳之风流韵事---

据说王安石的儿子王雱早死,儿媳独居小楼。王安石不放心,暗中前往察看,儿媳“错会其义”,以为公公有意于自己,就在墙上题诗,有“风流不落别人家”之句,王安石赶紧“以指爪爬去壁粉”。事情似乎就这样结束了——然而《吴下谚联》在这儿加了一句意味深长的结语:外面流传的“扒灰”之语,就是打这儿来的。

还有和一个版本。说的是有一年夏天王安石与媳妇在自家院子里面纳凉。其时月色朦胧,王安石媳妇侧躺在碧纱帐里,远观身资曼妙状若琵琶,教人欲罢不能!

王安石悄悄起身,在积满灰尘的石桌上写下两句诗:“碧纱帐里一琵琶,我欲弹时理有差。”写毕,咳嗽一声,即刻离开。

王安石媳妇听见公公一声咳嗽,深有领悟,起身赶至石桌一看,心中顿悟,马上在后面续上两句:“愿借公公弹一曲,风水犹留在吾家。”写毕,亦咳嗽一声,即刻离开。

王安石亦心有灵犀,即刻去桌前查看,看见媳妇的续诗后高兴不已。不巧的是他儿子刚好回家,王安石一时失态,赶紧伸手把桌上的诗句擦了。儿子问王安石在干什么,王安石借机掩饰说:“扒灰、扒灰!”

有关王安石和儿媳妇的调情诗,还有另一个版本。王安石诗云:“五更早朝日西斜,看见床上玉琵琶,有心上前弹一曲,还怕别人说闲话。”儿媳妇回诗:“你孤独来我守寡,凄苦伶仃度年华,双起双落何不为,别人闲话莫管他。”这个版本的诗作显然太直白,到像是现代人所为。

有意思的是,在湖南衡阳一带,流传着这样一个比较通俗的版本:有户人家,儿子外出做工,做工当地发生灾祸,同去的工友都平安返回,唯有儿子杳无音信。家里只剩父亲和媳妇。古时人成家立业得早,本故事里的家翁也不过三十好几四十出头,媳妇更是脆生生的十八九岁。媳妇勤快持家,家翁问暖问寒,两人相互扶持,日生好感。

这年冬天,一夜天气大寒,家翁和媳妇便围着炭炉取暖。身上渐渐有了暖意,媳妇不经意地把裤腿拉高了点,露出洁白的小腿。家翁早年丧妻,见到这一景象,便动起了心思,但如果直接开口又未免突兀。为了试探媳妇,他取了火灰洒在地上,在上面写道:“玉色瑟琶腿”。

作为媳妇的,丈夫一别经年,生死未卜,日子过得艰苦,好在有家翁相伴在旁,自己还这么年轻,改嫁也未尝不可。既然家翁有了这个心,她也起了这个意,便接上一句:“任翁随意弹”。

家翁见字虽喜,却又假惺惺地写道:“至亲难下手”。

媳妇主意已定,又接上:“媳肯又何妨”。

眼看两人对上了暗号,“咚、咚、咚……”有人敲门!

媳妇一边走出去一边应声问道:“谁呀?”

“媳妇是我哩!”原来是儿子回来了。古时通讯不便,外出的人突然回来是常有的事。

已跑到弄堂的媳妇心里吃了一惊:刚才的诗句还留在地上呢,慌忙向里屋叫道:“阿公,快扒灰!(把地上的字抹掉)”

大概是以此为蓝本,在湖南民间演唱的花鼓戏里有一个剧目,名字就叫《扒灰》(又叫“十月烧火调”),调侃的就是公媳有一腿的事儿。

冯梦龙的“三言”是典型的市井小说集,其中反映出许多史书没有记载的平民情绪。在《警世通言》第四卷《拗相公饮恨半山堂》一文中,王安石被丑化成为十恶不赦的奸佞之徒。文中首先借李承之之口说“安石双眼多白,谓是好邪之相,他日必乱天下。”之后写爱子王雱英年早逝,王安石十分痛心 。招天下高僧,设七七四十九日斋醮,超度亡灵。其日,第四十九日斋醮已完,荆公焚香送佛,忽然昏倒于拜毡之上。左右呼唤不醒。到五更,如梦初觉。眼中垂泪道:“适才昏聩之时,恍恍惚惚到一个去处,如大官府之状,府门尚闭。见吾儿王雱荷巨枷约重百斤,力殊不胜,蓬首垢面,流血满体,立于门外,对我哭诉其苦,道:‘阴司以儿父久居高位,不思行善,专一任性执拗,行青苗等新法,蠢国害民,怨气腾天,儿不幸阳禄先尽,受罪极重,非斋醮可解。父亲宜及早回头,休得贪恋富贵……’”

其实,王安石是古代文人中少见的超级慈父,尤其对于长子王雱(音pang)更是寄予厚望。据元脱脱《宋史·王安石传》记载:他的儿子王雱,字元泽,“为人慓悍阴刻,无所顾忌。性敏甚,未冠,已著书数万言”。王安石对他十分溺爱,曾把王雱所写的《策论》和所注的《道德经》刊发出来,以提高王雱的声价,但王雱最后因精神分裂症,于33岁时逝世,王安石十分悲伤,王雱之死对他的打击甚于政治上的挫折。他在儿子的祠堂上曾经挥泪写下“斯文实有寄,天岂偶生才?一日凤鸟去,千年梁木摧。烟留衰草恨,风造暮林哀。岂谓登临处,飘然独往来。”凄然之情溢于言表。

可见,王安石的人品是相当不错的。就像现今一些人养小蜜一样,当时有权有势的人流行娶小老婆,但王安石一生都没有纳妾,也没有像其他文人那样传出绯闻。据史载,有一次,他的夫人为他买来一个侍妾,他大吃一惊,忙问是怎么回事。原来这女子的丈夫为官家押运粮食,结果船沉了,家里变卖了所有财产,仍还不上官债,不得已将自己的妻子出售,被王夫人以九百缗买下。王安石听后,连夜将这女子的丈夫找来,要他将妻子领回家去,好好对待,并且绝口不提退钱的事。

王安石到是确实为儿媳庞氏做过一件轰动一时的事。王雱换了精神病后,王安石同情庞氏的处境,决定让他们离婚,还为她选定了合适的对象,像嫁女儿一样把她嫁了过去。同时还有个兵部员外郎侯叔献,继配是个悍妇。侯死后,皇帝担心她虐待前妻之子,特意下了一道圣旨替侯叔献休妻,当时人们把这两件新闻编成两句话说:王太祝生前嫁妇,侯兵部死后休妻。王雱当时任太常寺太祝之职。

想来,最初的传闻应该是这样的:“王安石很关心儿媳,毅然解除她与精神病儿子的婚姻。”但有人可能听到前半句就已经浮想联翩,许多人更是认定王安石“扒灰”无疑并开始津津乐道了。

那么,那些人为什么要如此编排王安石呢?众所周知,因为诗文出众,王安石在当时的文化圈中享有很高的美誉度;同时,由于他坚持锐意变法改革得罪了不少人。很多人可能读过王安石的《答司马谏议书》,就在这篇文章中,王安石狠狠地批驳了司马光等一批保守派“士大夫多以不恤国事,同俗自媚于众为善”的嘴脸,很是自信地提出了自己的改革主张。因此,想必是他的政敌和一些反对王安石进行改革的即得利益者坏恨在心,故而给他编撰了上述桃色新闻;也不排除一些在文才上不如王安石的文人作的孽。在中国,从古到今,坚持改革的人都没有好结果。舌头底下打死人,一些小人总喜欢在背后添文加醋的胡编乱造,添油加醋;更是有一些人趁机报复,推波助澜。可想而知,不爱财、不好色的王安石,就这样被抹黑了。

除了王安石,没想到位列“唐宋八大家”的苏东坡也未能幸免,居然也被人把他和这样难堪的事拉上关系。

相传苏东坡中年丧妻,一直未娶。他忙于公事和写作一晃许多年就过去了,一人过着怪习惯。转眼儿子就娶妻生子了。偏偏苏东坡一代英才,聪明绝顶,才华横溢。而他的儿子却庸碌无为,整天只知道吃喝玩乐。但是这个呆头呆脑、只知道吃喝玩乐的儿子却娶了个才貌双全的老婆。

儿子出去了,苏东坡一人在书房里,儿媳就给公公端上一杯茶。儿媳妇本来就是个才女,琴棋书画,诗词歌赋样样精通,一天,苏东坡的儿子又出去玩乐去了,苏东坡一人在书房里坐着,呆呆的思考问题。这时,他的儿媳妇见公公一人在书房里,又是思又是想得怪辛苦的,就就“相思欲寄无从寄,倒杯茶儿替”,给公公端了一杯茶上来了。

儿媳妇这天穿着蝉羽般透明的白纱的裙子,端着茶杯地走到苏东坡的身边,轻声地叫道:“爹爹请喝茶!”,然后含情脉脉的看着他。这儿媳妇其实也是个才女,琴棋书画,诗词歌赋样样通,因为爱慕苏家书香门第,欢天喜地地嫁了过来。过门后,谁曾想自己的老公却如此平庸,真是落寞失望。整日里读公公苏东坡的诗作,更加仰慕不已,渐渐芳心暗许。今天有机会了想和公公亲近一下。

苏东坡正在沉思之中,见儿媳妇袅袅婷婷地走过来,看她婀娜的身姿,面似桃花,双目含春。苏轼不禁也愣愣地看着她,有点忘乎所以,飘飘然起来。就在他心猿意马时,突然想起这是儿媳妇,顿时脸红了起来。

儿媳妇顺着杆儿往上爬,“公公为什么脸红?”苏东坡也不答话,接过茶杯,用食指快速在书桌上写了两句诗:“青纱帐里一琵琶,纵有阳春不敢弹”。

苏东坡是真名士自风流,不拘小节的,桌子也是长期没抹过,桌面上有一层厚厚的灰,那字迹看得非常清楚。

儿媳妇看后也用手指快速在后面又续写了两句:“借给公公弹一曲,肥水不流外人田。”写罢红着脸就跑进了屋。

苏东坡心中窃喜,正要跟进去成就好事。他的儿子却这时候回来了,见苏东坡喜形于色,就问道:“父亲,在干啥呢,那么兴奋?”苏东坡吓了一跳,忙用袖子将桌子上的字迹擦掉,说:“我什么也没看,我在扒灰”。

显然,这个传说,公公和儿媳妇的对白与王安石及其儿媳的对白太过雷同,估计是后来的文人们张冠李戴的。众所周知,苏东坡与王安石同为“唐宋八大家”之一,但政见却不同,王安石提倡变法,而苏东坡不赞成,所以两人的关系不好.在宋神宗统治年间,王安石曾做过宰相,苏东坡官卑职小,郁郁不得志,甚至被流放到了海南岛.可见彼此之间还有纠缠不清的私人恩怨。一对政敌,都闹出“扒灰”这么丢人的乱伦恋,正如作家紫衣推断,“这只是他们圈子里的人对政敌的攻击罢了,一方先编排出这段香艳故事损毁政敌的名誉,另一方不甘示弱,也依葫芦画瓢编到对方身上了”。

按理说,王安石的真正政敌是司马光,既然有人编排了王安石,王安石的手下得想办法编排一下司马光才对。可不管是正史还是野史,有关司马光作风问题的传闻还真没有。为什么呢?

北宋士大夫有纳妾蓄妓的风尚。但司马光和王安石、岳飞一样,不纳妾、不储妓。史载,司马光婚后三十年余,妻子张夫人没有生育,司马光并未放在心上,也没想过纳妾生子。张夫人却急得半死,一次,她背着司马光买了一个美女,悄悄安置在卧室,自己再借故外出。司马光见了,不加理睬,到书房看书去了。美女也跟着到了书房,一番搔首弄姿后,又取出一本书,随手翻了翻,娇滴滴地问:“请问先生,中丞是什么书呀?”司马光离她一丈,板起面孔,拱手答道:“中丞是尚书,是官职,不是书!”美女很是无趣,大失所望地走了。还有一次,司马光到丈人家赏花。张夫人和丈母娘合计,又偷偷地安排了一个美貌丫鬟。司马光不客气了,生气地对丫鬟说:“走开!夫人不在,你来见我作甚!”。

司马光的妻子去世后,清贫的司马光无以为葬,拿不出给妻子办丧事的钱,只好把仅有的三顷薄田典当出去,置棺理丧,尽了丈夫的责任。司马光年老体弱时,其友刘贤良拟用50万钱买一婢女供其使唤,司马光婉言拒之,他说:“吾几十年来,食不敢常有肉,衣不敢有纯帛,多穿麻葛粗布,何敢以五十万市一婢乎?”

其实,即便王安石真的和儿媳妇真有那么一腿,他老人家也绝不是"扒灰"的始作甬者。事实上,在中国漫长的封建社会中,作为一国之君的皇帝,常常拥有后宫三千佳丽,可令人恶心的是,他们和儿媳乱沦却早已比比皆是----这种乱伦似瘟疫一般传染着历代皇庭。可以说,"扒灰"这种乱伦这种最具人类道德丧失性的人间大恶正是从象征着高贵奢华的皇帝们发明的----

比如,西夏王李元昊看太子宁令哥已长大成人,便为其选太子妃。宁令哥看上了长得亭亭玉立,明目皓齿的党项大族没藏皆山之女没藏氏。宁令哥本来高高兴兴准备当新郎,一连数日盘算着当新郎过蜜月,结果如泥牛入海杳无音信,一打听,不觉瞪了眼。原来,元昊见准儿媳长得美若天仙,婀娜多姿,索性自纳为妃,号为“新皇后”。为避人耳目,便命人悄悄地在天都山营造行宫,内有七殿,极为壮观,供他与没藏氏吃喝玩乐,逍遥其中。

唐玄宗李隆基(685-762),又称唐明皇,相传其年轻时便迷恋自己的姑母太平公主,到了晚年更是荒淫无度。开元8年,见其弟十八子寿王李瑁的妃子杨玉环美貌绝伦,便不顾公媳之间的礼数,纳入宫中霸为己有。此时杨玉环刚满22岁,唐玄宗已经56岁。唐玄宗在宫中呼儿媳为“娘子”,礼数实同皇后。自此,唐玄宗李隆基纵情声色,日夜寻欢,无所顾忌;杨玉环曲意逢迎,争爱受宠,无忧无虑。白居易在《长恨歌》中写道:“云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起,从此君王不早朝。承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。”

后梁太祖朱全忠(852年—912年),原为唐朝末年黄巢起义军叛将﹐后梁王朝的开国皇帝。朱全忠生性残暴,杀人如草芥。尤其是自宠爱的王妃张氏去世后,生活上也是非常淫乱,无论是养子或是亲子之媳,逐一召见侍寝,公然宣淫,行同禽兽。而他的那些儿子为了争宠,甘愿献出自己妻子,并利用自己妻子入宫侍寝的机会,打探消息,争夺储位。养子朱友文之妻,貌美灵巧,深得朱全忠宠爱,由于这个原因,朱全忠对朱友文也非常宠爱,竟然超过了自己的亲子。后梁太祖朱温因宠爱儿媳而扒灰,导致宫廷政变而葬于黄泉之下,享年61岁,在位仅6年。

有意思的是,在曹雪芹的《红楼梦》里,也提到过“爬灰”的事,原文是:焦大乱嚷乱叫说:“我要往祠堂里哭太爷去。那里承望到如今生下这些畜牲来!每日家偷狗戏鸡,爬灰的爬灰,养小叔子的养小叔子,我什么不知道?”

众小厮听他说出这些没天日的话来,唬的魂飞魄散,也不顾别的了,便把他捆起来,用土和马粪满满的填了他一嘴。在一旁听热闹的宝玉听了,觉得不明白,就去问凤姐:“姐姐,你听他说‘爬灰的爬灰’,什么是‘爬灰’?”凤姐听了,连忙立眉嗔目断喝道:“少胡说!那是醉汉嘴里混吣,你是什么样的人,不说没听见,还倒细问!等我回去回了太太,仔细捶你不捶你!”

想不到,这扒灰还和“女不祭灶”的禁忌联系到了一起。众所周知,祭灶习俗在中国各地都有。祭灶的日期各地是不定的,但以腊月二十三、二十四两天为主,即所谓“金三银四”。人们希望灶神“上天言好事,下界保平安”,以各种方式“贿赂”灶神,让他心情愉快地上西天“汇报工作”。但不论选在哪一天祭灶有一个潜规却是一直没有变化的,即“女不祭灶”。

“女不祭灶”的习俗由来已久。南宋诗人范成大《祭灶词》中写道:古传腊月二十四,灶君朝天欲言事。云车风马小留连,家有杯盘丰典祀。猪头烂熟双鱼鲜,豆沙甘松米饵圆。男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜……南宋诗人范成大《吴郡志》说“二十四日祭灶,女子不得预”。这说明至少在南宋,祭灶时便要求女人回避了。到了明代,要求更严,《帝京景物略》称“男子祭,禁不令妇女见之”。

为什么不让女人祭灶?倪方六先生在《北京晚报》上撰文认为,灶神是炎帝或祝融等神话人物化身的男性神,这些男性神都是很有范儿的小白脸,用现代的话来说,灶神是帅哥。试想,一个女人拜倒在美男子的脚下,是什么意思?同样,与“女不祭灶”相对应的“男不拜月”也是这层原因,月神嫦娥是个绝色美女,一个纯爷们儿向漂亮女子献殷勤,怀的是什么念头?

也有一说,说“女不祭灶”这一禁忌与王安石和苏东坡两位大人的“扒灰”脱不了干系。理由是,这一禁忌可能以前也有,但到了宋代却被进一步强化了。这般媳妇们在灶边发生过那么多“不洁的故事”,指不定什么时候把灶神爷爷也拉下水了,这祭灶还是让她们回避的好。

其实,“女不祭灶“是封建时代“男女授受不亲”礼俗在祭祀行为上的反映,是民间“性禁忌”的外延,而实质是男尊女卑观念下的性别歧视。

爱华网

爱华网