风雨如晦,故人渐远。有人说,30年代的“新月”人物,始于徐志摩之浪漫,而终于梁实秋之古典,清辉不减,近于满月??其实,大陆上还有一位硕果仅存的新月诗人依然健在。

1987年11月3日,一代学人梁实秋先生在台北溘然谢世。梁先生诞辰为农历腊八之日,却辞世于重九之后的第二天,正值晚秋时节,乃应了他大名的预期。在他辞世前不久,稍晚一辈的友人余光中诸学者,已在着手编一本书,名之曰《秋之颂》,论其文且记其人,正拟于梁先生诞辰之日当面呈献,不料竟迟了一步,祝寿的喜悦遂成追思的哀伤。《秋之颂》于1988年1月10日由台北九歌出版社出版,其中收有林怀民《一个时代的结束》一文。林氏写道:“梁先生走了,我觉得似乎象征一个时代的结束。”这里所说的“时代”当是指“新月派”时代。余光中也有此说法:“新月人物,始于徐志摩之浪漫而终于梁实秋之古典,清辉不减,已经近于满月了。”(见《秋之颂》)显然,林、余二人都把梁实秋当成了新月人物的最后一位了。其实,现在大陆上还有一位“新月”中人依然健在,他就是著名的莎士比亚翻译和研究家、诗人孙大雨先生。这也难怪,海峡两岸互无闻问几十年之久,何况台岛上早有孙大雨“已于抗战胜利后逝世”的误传呢。孙先生是1905年1月12日出生的,梁实秋先生是1903年1月6日出生的,孙先生比梁先生小2岁又几天。应该说,孙大雨先生才是新月派“硕果仅存”(陈子善先生语)的、最后的一缕月光了。

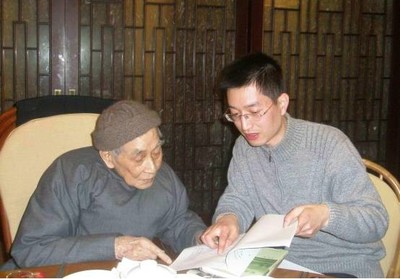

孙大雨先生,原籍浙江诸暨县,生于上海。他原名孙铭传,父亲是晚清的翰林,曾为他取号“守拙”。1921年,他从南京考区报考清华大学,却名落孙山。苦读一年后,在上海考区再次报考,竟以第二名的好成绩被录取。进入清华不久,他就加入了当时由闻一多、梁实秋等人发起的,可以说是我国新文学史上的第一个校园文学团体——清华文学社。不过这时他已不再叫“守拙”,而是改号为“子潜”了。他的诗歌才华很快得到了承认,闻一多欣喜地把他和他的另外三位同窗好友合称为诗坛上的“清华四子”(孙大雨——子潜、朱湘——子沅、饶孟侃——子离、杨世恩——子惠)。孙先生晚年回忆说:“那时在清华校园里文学活动十分活跃,我们经常聚在一起讨论新文学的有关新问题,并在《清华周刊·文艺副刊》上发表诗文。当时我与闻一多讨论较多的是有关诗的格律问题,而与梁实秋议论的则是有关莎士比亚戏剧的翻译问题,尽管那时的见解还不成熟。”1926年4月1日,由徐志摩和闻一多负责的《诗镌》,在《晨报·副刊》上开办,6月10日又宣布终刊,为时仅两个月多几天。期间“清华四子”轮流值班编辑,孙大雨

在《诗镌》第1376号上发表了一首有名的十四行诗《爱》。

1925年,孙大雨从清华高等科毕业。清华是用美国退还的部分庚子赔款的“余额”办起来的,按当时清华的学制,前4年为中等科,后3年为高等科,只要修完了高等科,即取得官费去美国留学的资格。实际上,当时的清华正是这样一所留美的预备学校。孙先生毕业后,按规定先在国内“游历”一年,第二年秋天即由清华保送,赴美国新罕布什尔州的达德穆学院(DartmouthCollege)留学,专修英文文学,兼攻西方哲学史和美术史。1928年,孙先生获该校高级荣誉毕业证书。接着又考入耶鲁大学研究生院进修两年,于翌年又拿到第二张羊皮毕业证书。在美国的几年,孙大雨先生尽情地徜徉于莎士比亚、弥尔顿、雪莱等诗人的艺术世界里,受他们的诗艺濡染之深,可想而知。

1930年秋天,孙大雨归国。历任武汉大学、北京师范大学、北平大学女子文理学院、北京大学、山东大学、青岛大学、浙江大学、暨南大学、复旦大学等校外文系英文文学教授。

十年浩劫中,孙大雨先生也在劫难逃。1968年,他被关进了监狱。不知是纯属巧合,还是原本就有某种缘分,他在监狱里的编号是1616——正是他毕生醉心于翻译和研究的莎士比亚的卒年。他被关了两年多又放了出来,成了城隍庙前的一名清洁工。当他戴着大口罩,不停地挥动着竹扫帚时,没有人会想到,他就是当年才华横溢的“清华四子”之一,深谙英国古典文学三味的新月诗人。白天他在外面打扫大街,晚上他与他的莎士比亚为伴。在一盏昏黄的小灯下,在莎翁的不朽的诗剧里,他看到了人类永生的激情和信念,找到了自己心灵的安宁与温馨。就在1970—1976年这段风雨摇荡的日子里,他不声不响地译出了莎翁的《暴风雨》、《威尼斯商人》、《罗密欧与朱丽叶》、《奥赛罗》、《麦克白斯》、《罕穆莱德》、《冬日故事》等7部剧本,还用古典英诗形式完成了《屈原诗选英译》、《古诗文英译集》等。30年代他在一首诗中这样写着:“自从我有了一支芦笛,总是坐守着黄昏看天明,又望得西天乌乌的发黑。”动乱的年月里,伟大的莎士比亚,成了这位孤独的诗人和学者心中的“芦笛”,他默默地守着它,像守候着一个伟大的魂灵,艰难地度过了10年漫漫的长夜。

现在,孙大雨先生即将进入期颐之年。人生奄忽,世路崎岖,作为最后一位新月时代的老人,用严格的汉语格律韵文来翻译莎翁的诗剧,孙先生沧桑阅尽,已见白发三千。人寿终究有限,而艺术从来无垠。回首漫长的人生之旅程,大雨先生也应无愧无悔才是。他有他的诗,虽然数量并不多,然古今中外的创作,从来都不是以量取胜的。他的诗就是他生命的碑,即便那是“未完工的纪念碑”(台湾诗人症弦语);他还有他的莎士比亚。孙先生是海内外第一人,用严格的汉语格律韵文来翻译莎翁的诗剧,恐怕也是最后一人。

我的面前,就有一部40年代上海商务印书馆出版的,孙大雨先生翻译的莎翁的“气冲斗牛的大悲剧”——《黎琊王》的上、下两厚册。上册是译文,下册是注释——其实就是关于《黎琊王》的颇见功力的研究。纸张已经发黄、变脆,透出了一种浓郁而久远的书卷气息,使人顿生一片沧桑之感。孙先生在《序言》中说:“(《黎琊王》)不大受一般人欢迎,一来因为它那磅礴的浩气,二来因为它那强烈的诗情,使平庸渺小的人格和贫弱的想象力承当不起而阵阵作痛。这篇戏剧诗在一班有资格品评的人看来,却无疑是莎氏登峰造极之作。作者振奋着他卓越千古的人格和想象力去从事,在戏剧性、诗情、向上推移的精神力等各方面,都登临了个众山环拱,殊嶝合指的崇高的绝顶,惊极险极奇极,俯听万壑风鸣,松涛如海涛,仰视则苍天只在咫尺间,触之可破”由此可见孙先生对莎翁作品的推崇和钟情。

孙大雨先生就莎士比亚作品的翻译,曾与梁实秋先生有过龃龉

孙大雨与梁实秋译莎起纷争 南怀瑾遗产起纷争

更多阅读

潘帅:秋风吹不尽总是玉关情——读梁实秋《文学是有阶级性的吗?

秋风吹不尽 总是玉关情——读梁实秋《文学是有阶级性的吗?》十九世纪末二十世纪初的中国真可谓是“万方多难”,而这世纪末的萧瑟秋风也席卷着文学这片清净园地,各个派别的政治文人在文艺上先后打出口号,特别是“革命文学”倡导者从文

始于爱情,终于爱情梁实秋悼念故妻程季淑女士 梁实秋 程季淑 韩菁清

始于爱情,终于爱情梁实秋与夫人程季淑相携一生,始于爱情,终于爱情。即使后来情之所动恋上韩菁清,也是一个至情至性之人的至情至性之举。梁实秋在其夫人去世之后写了祭文“悼念故妻程季淑女士”,前几章特别感人,细节清晰情感细腻,一点点恋人

再说鲜笋鲜附梁实秋《笋》 雅舍谈吃 梁实秋

0 再说鲜笋鲜(附梁实秋《笋》)2012-04-21 20:19:14浏览 369 次|评论 0 条现在正是“春来春笋满临安”(注)之时,“宁可食无肉,不可食无笋。无竹令人俗,无肉使人瘦。若要不俗也不瘦,餐餐笋煮肉。”金秋吃蟹,春天吃笋。春笋又称素食之冠。据说唐

梁实秋——冰心夸赞的男人 冰心评价梁实秋

分享到:  梁实秋在重庆北碚的故居雅舍我的故乡在重庆北碚,长期在北京工作生活,北京算是第二故乡了。而梁实秋正好相反,他出身北京,北大教授,抗战时到北碚住了八年,称北碚为第二故乡。我倒不是有意高攀梁先生,是因为去年秋天我回北碚时,

南怀瑾全集在线阅读,南怀瑾视频---实修驿站 南怀瑾补修驿站

敬请注意:本站属网友自发建设,与南怀瑾老师,太湖大学堂等并无关系。本站发表的评论仅代表个人意见! 南师影视资料DVD | 低价购买南师著作 | RSS 低价购买正版南师著作书籍,货到付款,满29元免运费《我说参同契 》下册已出版可购买

爱华网

爱华网