爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101015/255864.html

更多阅读

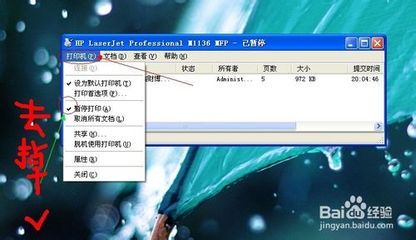

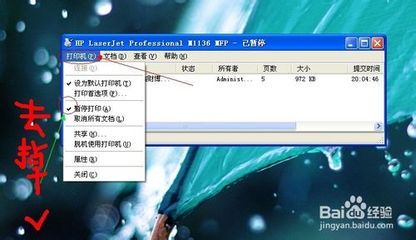

打印机打印不了怎么办,显示已暂停?——简介打印机打印不了让我们半天摸不着头脑,很多时候一个小小的选择就让打印机不工作了,今天就介绍最常见的问题,打印机显示已暂停?打印机打印不了怎么办,显示已暂停?——工具/原料打印机电脑打印文件

开始我以为他不会玩,看到最后,我知道我错了。。。泡面就是一种很久没吃会特别想念,吃了第一口就想吃完一整碗,吃完一整碗就觉得特恶心的奇怪食物~多娇羞的小妹子一姑娘和有钱男友开辆名车到维修店维修,那女的指手画脚,叽歪个不停。维修师

今年我们高中同学进行了一次聚会,这次聚会后,我的初恋男友开始频繁的联系我,当他意外得知我已经离婚,正单身时,更是炽热的向我表白,说他爱我,从过去到现在,这一生都爱!他说他很后悔20年前自己不够勇敢。他的话让我感动,可是,我很本能的质疑:“你

一口报出自己爷爷的姓名不算难事,但爷爷的爷爷叫什么名字?他是做什么的?如果真要这样打破沙锅问到底,唯有查家谱才能找到答案。近几年来,兴修家谱悄然升温。在湖北,修家谱方兴未艾,中华昌氏家族耗费近百万元,历时六年修成八卷通谱,追溯历史千

【原文】中牟无令。晋平公问赵武曰:“中牟,吾国之股肱,邯郸之肩髀。寡人欲得其良令也,谁使而可?”武曰:“刑伯子可。”公曰:“非子之仇也?”曰:“私仇不入公门。”公又问曰:“中府之令,谁使而可?”曰:“臣子可。”故曰:“外举不避仇,内举不避子。”

爱华网

爱华网