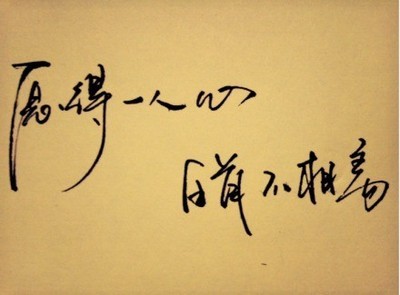

今天拿到左小的新书——《忧伤的老板》,这本书已经不是他惯有的风格——嬉笑怒骂那种。他看上去很认真,也很较真,谈到了很多熟人的往事,也直接评判了很多人。这个非常不容易!但愿我没看走眼,他不是在找卖点。

一个人活到不怕得罪人,不是魔鬼,就成仙了。他说“崔健的格局不够宽,包括清醒得很紧张。”我都很同意,有一次老崔对着我的镜头,居然大骂“媒体都是反动的”,我很冷静地看着他,以为每个人都可以有那样的压抑。

老的人里面,我最喜欢何勇,为人很仗义。我其实不喜欢神神叨叨的人,即使他创作了感动我的歌,比如张楚。

左小写黄燎原乐评是不合格的。这是很准确的。那也就是一个哪里有市场,往哪里钻的 人。他是很好的活动家。别的地方,我看不到他的,老在上海的飞机场见到这个人。老家伙,也有他好的一面。当年贺兰山音乐节,他好心请我和张晓舟两个非京城乐评人去看,总比那少数几个没心没肺、贪污公款的年轻策划人好。要赚钱明赚,别一边信佛,一边偷鸡摸狗的样子使出来。记得张广天很多年前说,黄出了本金斯堡诗选,但他根本不懂什么英文。

其实,每一次写左小的乐评很有压力。因为真心喜欢他的音乐,但又有重重感情在里面。所以每次写到他,总是最感性的。

左小是个很懂得感恩的家伙,对待一批写得一流的乐评人非要个个夸上几句。像小弟在照顾大哥们。

左小在书里提到了“舌头”乐队,我和他一样,对这个乐队寄予厚望的。2000年左右,他们直逼任何前面的一拨。但突然垮了。左小认为是吴吞总迁就这几个乐手。我不清楚里面的事情,对他们最后成这样非常惋惜。吴吞曾经的那种犀利的才气几乎没了,一直是兄弟情的小龙完全不是以前的状态。最近,一直在想,这个故事应该是另一种原由。

人,往往一个人被另一个人左右。像食物链一样。

当时代转弯的时候,那些人里面很少有守住的。这将是一个残酷的话题。

我相信,很多人会觉得我远离了他们。我们生活在完全两个不同的城市。北京是可以随便就把人泡大的,而上海只会把人腌小。

左小在书里提到了最早和我的接触,还是那些打口的故事、推荐看书的事。其实,那次去汕头,他就表现得万分有趣。大热天穿着高帮靴子,带着墨镜(他没出名就那副吊样了),在美女面前径直而去。坐火车回来的时候,两个极其敏感的人一直在互掐。我气得恨不得掐死他。争执点是,他一直以为我有优越感,小知识分子的样子,嫌他“农民”。

下了火车,两个人搬纸箱子。我心想,搬完就走了。没想到这个家伙还在前面找茬:“你有没有力气啊!?”我回:“妈的!我比你大十岁了”(后来证实,没差那么多)。

这是个敢于向世界要回东西的人。

其实,我这类人也就书读坏了。自以为“大师”是不功利的,也就在欲望上面套了个枷锁。

左小写张洹和马六明那段太精彩了,写到两人在海外为《为无米山增高一米》争个人创作权问题,他“深感羞愧”。

很自然联想到电影圈里的某些大腕,他们巳成工具,还要在媒体面前死装虔诚。容不得别人写批评文章,甚至动用关系使某某部下文让作者写检查。反正民间追问起来,两手一摊,和我有什么关系。“巨人”也当告密者。

左小和贾樟柯一样,对于韩寒这样的角色,我认为他们有点媚俗了,是,韩寒很了不起,在这个时代里做到了传奇。但我是个仅对作品苛刻的人,至今为止,无论他的小说,还是那本杂志,我都觉得不入流。之前,他还出了唱片,唱片公司希望我写个评论。我当场拒绝了,我不会为那样一个烂唱片写一个字的。这年头,反正公共知识分子很好当,一个知道怎么出格的人,当然当之无愧。否则张颐武这些大爷怎么个排法呢?

我公开向左小表示,读你的书,很郁闷。原来我依然愤怒,还饥饿着。

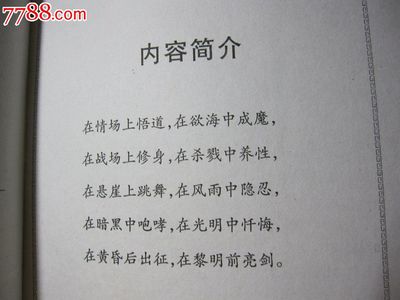

热爱音乐的人,热爱艺术的人,热爱真相的人,必看此书——《忧伤的老板》。

顺便也给自己做个广告,《激情迷宫里的凝视》比很多同类书,好很多。当然嫁个老外,就当自己是李清照的人完全可以不喜欢,我会在你乐音袅袅起来的时候,继续睡去。

爱华网

爱华网