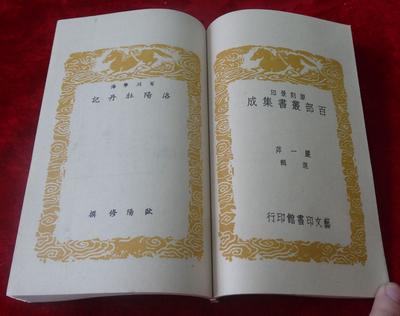

是记凡三篇。一曰花品,叙所列凡二十四种。二曰花释名,述花名之所自来。三曰风俗记,首略叙游宴及贡花,馀皆接植栽灌之事。文格古雅有法,蔡襄尝书而刻之於家,以拓本遗修。修自为跋,已编入《文忠全集》。摘抄有趣的部分:

花品:“......洛阳亦有黄芍药、绯桃、瑞莲、千叶李、红郁李之类,皆不减他出者。而洛阳人不甚惜,谓之果子花曰某花(云云),至牡丹则不名直曰花。其意谓天下真花独牡丹,其名之著,不假曰牡丹而可知也。其爱重之如此。”(洛阳的花也有黄芍药、绯桃、瑞莲、千叶李、红郁李之类,都不比其他地方出产的差,但洛阳人并不特别看重,称为果子花,或叫什么花什么花,而到牡丹则不称名称,就直接叫“花”。这意思就是说天下真正的花就洛阳牡丹一种,它的名声无人不知,不借称说牡丹的名称就知道说的是它。洛阳人对洛阳牡丹的喜爱和重视就到了这种程度。)

“说者多言洛阳于三河间古善地,昔周公以尺寸考日出没,测知寒暑风雨乖与顺于此。此盖天地之中,草木之华得中气之和者多,故独与他方异。予甚以为不然。夫洛阳于周所有之土,四方入贡道里均,乃九州之中。在天地昆仑旁礴之间,未必中也!又况四方上下,不宜限其中以自私。”(说洛阳牡丹好的人大都认为洛阳处于三河之间,自古就是善地,古时候周公凭借精密计量考察太阳的出没,在这里测知寒暑变化与风雨调顺与不调顺的规律,因而这里是天地的中央,草木开花得到天地中正平和之气最多,所以洛阳牡丹独与其他地方不同。我对这种说法很不以为然。洛阳在周朝所拥有的地域里,四方诸侯来纳贡,道里远近差不太多,是九州的中央,可是在广大无比的天地之间,洛阳未必处在正中。又何况天地平和之气,应当是遍布四方上下的,不应是局限在某一地区之中而私爱于谁的。)

“所谓和者,有常之气,其推于物也,亦宜为有常之形。物之常者,不甚美,亦不甚恶。及元气之病也,美恶隔并而不相和入。故物有极美与极恶者,皆得于气之偏也。花之钟其美,与夫瘿木拥肿之钟其恶,丑好虽异,而得一气之偏病则均。”(所谓中正平和,是一种普遍、一般之气,它推及到各类事物,这些事物也应是普遍、一般的形态。事物的一般形态,是不会十分美好也不会十分不好的。到了事物内在之气出了问题,美与恶两种因素的正常转换被阻隔,就导致事物呈现极美与极恶的不同形态,这都是缘于内在之气偏离平和。花卉集中地表现美,瘤子肿块集中地表现恶,在丑与好方面虽然很不相同,但都缘于内在之气偏离常态,这点却是一样的。)

花名释:“......姚黄者,千叶黄花,出于民姚氏家。此花之出于今未十年,姚氏居白司马坡,其地属河阳。然花不传河阳传洛阳,亦不甚多,一岁不过数朵。牛黄亦千叶,出于民牛氏家。比姚黄差小。真宗祀汾阴,还,过洛阳,留宴淑景亭,牛氏献此花,名遂著。甘草黄,单叶,色如甘草。洛人善别花,见其树知为某花。云独姚黄易识,其叶嚼之不腥。”(姚黄的特点是千叶黄花,出于民间姚氏之家。这种牡丹问世,到今天不到十年。姚氏住在白司马坡,那地方属河阳地区,但这种花不在河阳流传,却在洛阳流传。洛阳流传的也不多,一年不过几朵而已。)

“魏家花者,千叶肉红花,出于魏相(仁溥)家。始樵者于寿安山中见之,斫以卖魏氏。魏氏池馆甚大,传者云:此花初出时,人有欲阅者,人税十数钱,乃得登舟渡池至花所,魏氏日收十数缗。其后破亡,鬻其园,今普明寺后林池乃其地,寺僧耕之以植桑麦。花传民家甚多,人有数其叶者,云至七百叶。钱思公尝曰:“人谓牡丹花王,今姚黄真可为王,而魏花乃后也。”(魏家的花是千叶肉红花,出于当过宰相的魏仁溥家。起初是樵夫在寿安山中发现这种牡丹花,后砍下来卖给魏家。魏家池塘馆阁甚大,据说这种牡丹初面世时,有想去看一眼的,每人得交十数钱,才让登舟渡池到养花的地方去看,魏家每天可收到上万钱。后来魏家破亡,卖掉了那个园子。现在普明寺后的林木池塘就是魏家养花的地方。寺僧在那里耕作,来植桑种麦。这种牡丹流传到老百姓家的很不少。有数过花瓣的,说一朵多到七百叶。钱思公曾说:“人们说牡丹是花中之王,现在千叶姚黄真可以算作王了,而魏花是后。”

风俗记:“洛阳之俗,大抵好花。春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。花开时,士庶竞为游遨,往往于古寺废宅有池台处为市,井张幄帟,笙歌之声相闻。最盛于月陂堤、张家园、棠棣坊、长寿寺、东街与与郭令宅,至花落乃罢。”(洛阳百姓的习俗,是大多喜欢花,一到春天,城里不分贵贱都要插花,即便是挑担子卖苦力的也不例外。花开的时候,士大夫和一般百姓都争着游春赏花。往往在有亭台池塘的古庙或废宅处,形成临时街市,搭上帐幕,笙歌之声远近相闻。最热闹的要数月坡堤、张家园、棠棣坊、长寿寺东街与郭令宅等几处。要到花落,街市才会撤掉。)

“洛阳至东京六驿,旧不进花,自今徐州李相(迪) 为留守时始进。御岁遣牙校一员,乘驿马一日一夕至京师,所进不过姚黄、魏花三数朵,以菜叶实竹笼子藉覆之,使马上不动摇,以蜡封花蒂,乃数日不落。”(洛阳到东京有六个驿站,原先洛阳并不向京城进献牡丹花。自徐州李相迪任“留守”时,才开始向东京进献牡丹。每年派衙校一员,乘驿马,一天一夜赶到东京。所进献的不过是姚黄、魏花三数朵。用菜叶把竹笼子里面垫好、盖好,使花在驿马上不动摇,用蜡把花蒂封好,就可让花几日不落。)

“大抵洛人家家有花,而少大树者,盖其不接则不佳。春初时,洛人于寿安山中斫小栽子卖城中,谓之山篦子人家,治地为畦塍种之,至秋乃接。接花工尤著者一人,谓之门园子,豪家无不邀之。姚黄一接头,直钱五千,秋时立券买之,至春见花乃归其直。洛人甚惜此花,不欲传。有权贵求其接头者,或以汤中蘸杀与之。魏花初出时,接头亦直钱五千,今尚直一千。”(一般洛阳人家家有牡丹,而很少有大树的,原因是牡丹要嫁接才好,不嫁接品种会退化。初春时,洛阳人到寿安山中砍小枝子到城里卖,称小枝子为山篦子。人们在家里把园中土地整成一小块一小块的,栽下去,到秋天才嫁接。精通嫁接的工人,被称作“门园子”,有钱人家都要邀请这样的人。姚黄一个接头值到五千钱,秋天时立下契约买定,嫁接好,到春天见到开花才付给工钱。洛阳人特爱惜这种花,不愿意公开其中的技术秘密,有位权贵想买姚黄接头了解其中秘密,有人于是用开水把接头烫死卖给那位权贵。魏花起初一个接头也要值到五千钱,现在也还值一千钱。)

附:李白沉香亭咏牡丹《清平调》词三首(分别是白牡丹、红牡丹、杨贵妃?)

(一)

云想衣裳花想客,春风拂槛露华浓。若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。

(二)

一枝红艳露凝香,云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似?可怜飞燕倚新妆。

(三)

名花倾国两相欢,长得君王带笑看。解释春风无限恨,沉香亭北倚阑干。

爱华网

爱华网