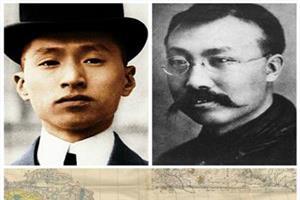

周作人

1966年“文化大革命”爆发,周作人遭受冲击,曾被红卫兵无耻粗暴对待。1967年5月6日,周作人去世,享年82岁。周作人临终前曾对身边人说,他的一生平平不足为道,只有晚年的翻译让他满意。周作人曾力保李大钊之子李葆华。

走近李葆华,了解他不同寻常的人生经历。

戏说历史,是当今中国的一大“文化”景观。能准确把握历史、艺术上也好的作品,有,但不多。在少数人那里,历史成了一堆五色斑斓的橡皮泥,可以任情捏造,全不受历史真实的约束。粗制滥造的戏说历史作品对真实历史的扭曲、篡改,甚至改铸,在相当大的范围里混淆了视听,造成了不良影响。我以为,真实,永远是历史题材作品的生命。我们都应该对历史存一点敬畏之心,对历史负责,对人民(包含读者)负责,也对历史当事人负责。戏非戏弄,说非乱说,如果连起码的事实都可以不顾,就等于从作品中抽光了历史,只剩下戏说二字了。

受戏说历史的影响,一些写现当代史的作品也兴起了没把史实弄清就下笔为文、靠想像推理编派“历史”之风。近日读到的《李葆华赴安徽的前前后后》(载某报2002年5月19日“档案解密”专栏。同文换题为《刘少奇点将——李葆华来安徽任职的前前后后》载某刊2002年第6期),就是一篇讹错过多的文章。

作者开篇就申明,他于2000年4月去北京采访了李葆华,他写道:“老人(指李葆华)曾饶有兴味地向我谈起1962年春天赴安徽任职的前前后后。”他于是“记下这段历史”。但是,文章一开始就把李葆华的经历错成了一团乱麻:“当时,李葆华仍担任国家水利部副部长和党组书记。由于工作需要,还兼任北京市委第三书记。住在水利部,上班北京市委,属于这边也要管,那边还要问的两头忙干部。由此可见,党中央对李葆华同志是非常信任和寄予厚望的。”

“当时”的历史事实是:1、李葆华任中共中央华东局第三书记,不在水利部;2、水利部从无“国家水利部”之称;3、水利部已不独立存在,早在4年前就与电力工业部合并成立了水利电力部;4、李已调离水利电力部一年多;5、李13年前曾任北平(后改北京)市委第二副书记,未任过第三书记;6、李从1949年10月调水利部后,没有、也不————可能兼北京市委工作,“两头忙”根本不存在;7、他已移家上海(华东局驻上海),不住水利部。通观全文,讹错与不可信处甚多。其中必须指出的一处是,从李葆华口中说出彭真的话“江淮父老正需要你这位能文善武的儒将啊!”大成问题。李葆华极为谦虚谨慎,从不自夸自炫,即便彭真有这句话,也绝不可能从李葆华嘴中说出来。彭真与李葆华相知很深,李葆华从未领兵打仗,何来“善武”之说与“儒将”之评?彭真不可能说这句话。我理解,作者这样写是出于对李葆华的敬爱,全是好意,但,客观效果却大大损害了李葆华的形象。——我和我的同事刘思祥在2000年4月之前和之后,十几次采访李葆华,老人记忆力强,口齿清楚,除了1932年一段把京东特委误记成冀东特委、在我们作为问题提出后立即予以更正这一处以外,他从来没有把自己的履历说错。

李葆华来安徽主持工作,是安徽当代史上的一件大事。要走近李葆华,须先了解他此之前的人生经历。李葆华是李大钊和赵纫兰的长子,1909年10月2日出生在直隶省(1928年改河北省)乐亭县大黑坨村。自幼性格沉静。幼读家塾。9岁随父母移居北京,先后就读于北京高师附小、孔德学校。1925年8月加入共产主义青年团。1926年和父亲一起亲历了“三一八”惨案。1927年4月28日父亲就义,在父亲的北大故友沈尹默、周作人等人的掩护和帮助下,化名“杨震”,东渡日本,考入东京高等师范理化系。1931年6月在东京加入中国共产党,7月任中共东京特支书记。“九一八”事变后回国,在上海从事抗日救亡工作。1932年4月调北方工作,历任北平西郊门头沟矿区党支部书记、京东特委宣传部部长、京东特委书记、河北省委宣传部部长(组织部部长是柯庆施)、北方局和河北省委驻冀东代表(北方局书记是刘少奇)。1936年4月,刘少奇主持改组北平市委,派李葆华任市委书记(李原职由彭真接替)。1937年4月化名“赵振声”去山西任省工委组织部部长,后任晋察冀省委(按:是省委,不是“临时党委”)书记、晋察冀区党委组织部部长(书记彭真)。1940年6月到延安,参加中共七大代表审查工作。1942年2月14日与田映萱(七大代表,河北完县人)结婚。先后任中央党校第三支部书记、贺龙的政治秘书。1943年11月返回前线,任晋察冀分局组织部部长兼党校校长。1945年6月,中共七大选举出中央委员44人、候补中央委员33人,他当选候补中央委员。1948年3月任北岳区党委书记兼北岳军区政委,12月任北平(1949年改北京)市委第二副书记(书记彭真,第一副书记叶剑英)。1949年10月任水利部副部长、党组书记(部长傅作义)。1956年9月在中共八大上当选中央委员,得票数列第73名。1958年2月,水利部和电力工业部合并成立水利电力部,他仍任副部长和党组书记。1961年1月调上海,任中共中央华东局第三书记。第一书记柯庆施是中央政治局委员,仍兼任上海市委第一书记;第二书记曾希圣兼安徽省委第一书记并兼管山东工作;李葆华为常务书记,主持工作。

华东局辖安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建六省和上海市。应当说,从这时起,李葆华就开始系统接触安徽问题了。

“五风”肆虐华东/安徽“饿、病、逃、荒、死”严重/曾希圣试行责任田/“七千人大会”/周恩来说“重病用缓药”

要说清李葆华来安徽的原委,必须从他任职华东局说起。

华东是中国最富庶的地区,也是深受“左”祸之害的重灾区。在总路线、大跃进、人民公社“三面红旗”出台,“共产风”、浮夸风、强迫命令风、干部特殊化风、生产上的瞎指挥风等“五风”开始泛滥之初,华东地区最为突出。这与柯庆施密切相关。

早在1958年1月南宁会议上,毛泽东就开始激赏时任上海市委第一书记的柯庆施。1月15日,毛泽东说:柯庆施同志这个报告(按:指《乘风破浪,加速建设社会主义的新上海》),把中央许多同志比下去了!还说:“大家要学习柯老!”其实柯老并不老,他是安徽歙县人,1902年生,比毛泽东还小5岁。16日,毛泽东又拿出柯文,当众对周恩来说:“恩来同志,你是总理,你看,这篇文章你写得出来写不出来?!”还说:“你是反冒进的,我是反反冒进的!”会场气氛异常紧张。同年3月,在成都会议上,毛泽东提出有两种个人崇拜的观点,并说:“我是主张个人崇拜的。”柯庆施在会上说:“我们相信主席要相信到迷信的程度,服从主席要服从到盲目的程度。”同年5月,八届五中全会增选林彪为副主席,增选柯庆施、李井泉、谭震林为政治局委员。同年6月19日,柯庆施任主任的华东协作区农业协作会召开,在全国率先刮起粮食生产的浮夸风,称:粮食将比去年增长近70%。分管农村工作的中央书记处书记谭震林在6月25日会议总结中说:“这是飞跃!根据华东的经验,原来估计今年全国增产1000亿斤,就小得不像样子了。”于是,全国各地竞放虚假的高产“卫星”,安徽又是华东最突出的省,中稻亩产4.4951万斤的假“卫星”登上了党报。同年10月,谭震林在西安召开的九省市协作会上作报告说:“1958年全国粮食产量8000亿斤是肯定的,1万亿斤是可能的。”12月召开的八届六中全会认为谭在西安的总结报告水分太大,在公报中降到7500亿斤(按:实际产量仅4000亿斤),后果仍然是灾难性的。西安会议总结报告竟然提出:1959年产粮15000亿斤必须保证,力争达到两万亿斤。会上有人说:“把地球上的人通通集中到中国来也够用!”幸亏八届六中全会打了一小半的折扣,降到10500亿斤,但仍然引发了历史上空前的全国大饥馑。据国防大学教授丛进计算:“1959年至1961年的非正常死亡和减少出生人口数,大约在4000万人左右。”吕廷煜的研究结果是:“最困难的省份是河南、山东、山西、安徽和江苏等。其中安徽可能是最严重的。”据公开发表的统计资料,1961年安徽人口比1958年减少了406.47万人;全省总户数1960年比1958年减少360393户,其中农村减少27.1万户;有正常死亡的,有逃到外省的,但大多数是饥病而死。全国最困难的5省,华东占3个,显非偶然!1961年1月,八届九中全会批准成立6个中央局,华东局为其一,柯庆施任第一书记。当月,李葆华调华东局工作。

此时,“五风”恶果已经显现,许多地方饿死人,国民经济非常困难。李葆华曾去浙江,在浙江省委书记处书记李丰平陪同下,视察浙东中小城市的工业生产。山东缺粮,许多群众吃糠充饥,拉不下屎,李葆华赶去调查,打电话请来李先念,紧急向山东调粮救人。安徽情况更加严重,因为1958年实际产粮167.9亿斤,被浮夸报成了450亿斤;1959年指标浮夸成720亿斤,实际产粮140.2亿斤;高指标必然带来高征购,虽然征购70.94亿斤还不到浮夸指标的10%,却占实际产量的50.6%!安徽在没有特大自然灾害的三年间,因饥病而死了几百万人。——为了解决严重困难,曾希圣1961年春在安徽试行责任田,并于3月20日、4月27日、7月24日三次向中央和毛泽东作书面报告,说明责任田不是单干,而是社会主义集体经济的一种管理方法,不会造成两极分化,得到了毛泽东的同意。但是,到12月,毛泽东改变了态度。

1962年1月11日,中共中央扩大的工作会议在北京举行。中央、各中央局、各省市自治区党委、地委、县委、重要厂矿企业和部队负责人共7118人参加会议,故史称“七千人大会”。华东局柯庆施、曾希圣、李葆华、韩哲一、魏文伯等人参加了会议,住宿在北京饭店。

此时,三年困难基本过去,会议旨在加强民主集中制,纠正“大跃进”以来的错误,总结经验教训,迅速扭转国民经济困难局面。毛泽东在会上做了自我批评。刘少奇分析三年困难的原因在一些地方是“三分天灾、七分人祸”,激起代表的强烈共鸣,许多代表长期以来压抑在心中的对领导人主观武断、不民主、一言堂、谁讲真话就整谁、欺上压下搞浮夸等意见,都要求说出来。薄一波在晚年回忆大会情况时写道:“有人说,这几年来,一个人自己想的是真的;两个人讲的,半真半假;三个人一起讲的,全是假的。”“那个时候,弄虚作假,吹牛夸大,成为一种严重的流行病。敢于坚持实事求是、敢于说真话的人受排斥打击,而一些看风使舵的人物却受到提拔重用。这也就迫使一些同志不得不‘只磕头,不说话’,或‘只照抄报纸说套话’,或‘昧着良心说假话’,或发些违心之言。”“上面有人好‘左’,下面就有一批以‘左’的面孔出现的干部,群众把他们称之为‘风马牛’干部(即善于看风使舵、拍马屁、吹牛皮),而这些人往往还容易受到赏识、提拔、重用。”刘少奇的书面报告,在听取代表意见后进行了修改,突出批评了破坏民主作风的倾向,特别是批评了用对待敌人的专政手段来对待人民内部矛盾的“国民党作风”。刘少奇用铅笔重写了几大段话,加进了关于民主集中制的内容,强调这是几年来犯严重错误的“根本原因”,甚至是“全部原因”。刘少奇的讲话,种下了毛泽东认为他“右倾”的根由。1966年毛泽东《炮打司令部》时指责他“1962年的右倾”,首先是指他的这个讲话。

大会原定开18天,1月28日结束。因为代表们反映强烈,想说的话还没有说完,还憋着一肚子气。有的代表反映,有人在大会期间还在压制民主,不让讲话。于是,毛泽东1月29日提出了开“出气会”的建议,延期到2月7日闭幕。他说:“白天‘出气’,晚上看戏,两干一稀,大家满意。”30日,毛泽东发表讲话批评说,凡是个人说了算的第一书记,是“霸王”,不是民主集中制的“班长”。我们有些第一书记,连封建时代的刘邦都不如,倒有点像项羽。这些同志如果不改,最后要垮台的,难免有一天要“别姬”就是了。

从30日起,与会的安徽省地、市、县委负责人,揭发了安徽省委、首先是曾希圣的错误。曾希圣对自己的错误作了检查。安徽大组揭发出来的问题引起了中央的重视,在“七千人大会”闭幕后,延长两天揭发问题,最终导致了曾希圣调离安徽。

30日,同住在北京饭店的华东局副秘书长贺汝仪向李葆华报告:“今天晚上,少奇同志要到安徽大组去。”安徽大组住在北京西北郊的友谊宾馆。李葆华立即报告了柯庆施,他认为身为华东局第一书记的柯庆施会去。柯庆施考虑了一会,说:“少奇去,你去吧。”(现在看来,柯当年不去,是大有深意在的。)于是,李葆华陪同刘少奇、中央监察委员会副书记钱瑛等人去安徽大组,倾听代表发言。代表们揭发的主要内容是:“五风”严重,饿死了几百万人;搞一言堂,压制民主;搞冤假错案;把安徽真实情况向中央封锁;搞责任田。刘少奇和钱瑛要各县县委书记当场填写饿死人的人数,情况不明的立即打电话回去问。其后,刘少奇又于2月3日、9日两次参加安徽大组讨论并讲话,他还分别听取了各地委的情况汇报,同省委负责人个别谈了话。柯庆施也到会讲话,作了自我批评。

2月9日,曾希圣再次在大组会上作检查,再次请求中央处分并请求调动职务。中央同意了他的请求,将其调离安徽,保留他华东局第二书记职务。同日,中央派李葆华任安徽省委第一书记。

对“七千人大会”如何评价?中共中央《关于建国以来党的若干历史问题的决议》早有结论。陈云说:“这次大会取得了非常大的胜利,不要估计低了。”对曾希圣调离安徽的主要原因应当如何记述?代表中央主持解决安徽问题的是刘少奇,中共中央文献研究室编《刘少奇年谱》1962年1月30日、2月3日、2月9日条目记载,刘少奇去安徽大组是“调查了解和解决安徽省在过去几年中犯‘共产风’、‘浮夸风’等错误以及至今仍然‘捂盖子’、不如实反映情况的问题。”——但是,近年来有的文章把曾希圣因推行“责任田”被批评犯了“方向性”错误说成是他调离安徽的主要原因,这显然是片面的、违反实事求是思想路线的。

会后,曾希圣去了上海。李葆华没回上海,直接来了安徽。临行前,周恩来对李葆华说:“重病用缓药。”李葆华没有细问含义,他对总理的话作了两层理解:第一、安徽情况严重,是重病,不能用猛药,要和缓处置;第二、这也是总理对自己的评价,说自己是个沉稳平和的人。

一个稳健平缓的开局/“我没搞过什么‘微服私访’”/责任田成因与改正始末/“这顶桂冠,不敢承受”

2月14日至17日,李葆华主持召开安徽省委常委扩大会议,传达“七千人大会”精神。18日,中央调山东省委书记处书记刘季平、浙江省委书记处书记李丰平到安徽工作,皆任省委书记处书记。28日,新组建的省委发出《关于当前工作的指示》,要求各地根据安徽特点,贯彻中央工作会议精神,恢复并坚持党的实事求是、群众路线、民主集中制原则,树立优良作风;全力抓好生产,特别是农业生产,抓好人民群众的生活安排;进一步试行《农村人民公社工作条例(修正草案)》;对“三改”(即改变午季作物的种植比重,改变广种薄收的旧习惯,改变种低产作物为种高产作物)要实事求是,因地制宜;做好粮食征购和财政贸易工作;减少城镇人口;甄别工作;政法工作等等。面面俱到,平平稳稳,略有侧重,不温不火,爱下围棋的李葆华,做了一个稳健平缓的开局。

贯彻中央精神,转变作风,发展生产,改善人民生活,是首要的任务。安徽是革命老区,原省委主要负责人和中层以上领导干部在战争年代多数是新四军二师、四师、七师的老战士及相应地方的老干部或八路军南下干部,他们多数曾经在这片土地上出生入死、浴血奋战。曾希圣曾任新四军七师政委,更是功勋卓著。在建国之初,他们都为安徽的社会主义革命与建设作出了巨大贡献。原省委主要负责人的民主作风差和党内政治生活的不正常,是在全国大气候下逐步形成的。1957年反右扩大化,使党内民主受到破坏,家长制和一言堂作风得以滋长。刮“共产风”、浮夸风和强迫命令风,安徽都是重灾区。1958年8月22日,安徽在全国第一个宣布已经是早稻平均亩产超千斤的省,实际亩产是多少呢?318斤!在没有特大自然灾害的情况下(1958年5月起旱灾,大部分地区70天未雨,沿江地区90天未雨,成灾面积1833万亩;1959年6月21日至10月31日普遍少雨,成灾面积3428万亩,秋粮减产52亿斤。这些在安徽历史上都不是特大灾害。1960年和1961年无大灾),三年饿死几百万人。1959年“反右倾”,使“左”倾错误更加泛滥。一些如薄一波所说的“风马牛”干部,得到赏识、提拔、重用,给党的事业造成了长远的危害。李葆华团结省委一班人,认真总结经验教训,改正错误,转变思想,转变作风,齐心协力搞好工作。

李葆华谦虚谨慎、作风民主、与人为善、工作踏实沉稳,很快就赢得了广大干部群众的衷心信赖。据张宝绰提供李丰平的回忆:“我当了这么多年二三把手,最好的第一书记、最民主的第一书记,是葆华同志!他主持省委常委会从来不先定调子,让常委们各自充分发表意见。研究问题时总是先要分管的同志说,然后大家说,最后他作补充和总结。他是真正的作风民主,立党为公。”对一般干部,李葆华总是态度和蔼,从来不摆官架子,从不吹胡子瞪眼睛训斥人。他亲近群众,去基层从不前呼后拥,也不预先打招呼(防止作假)。因为人们敢于向李葆华说真话,下情常能迅速上达,致使安徽群众争传:“葆华书记经常微服私访!”其实并无其事。1996年6月26日李葆华对我们说:“群众传说,是对那个地方不满意,说,你小心谁谁来私访。我没搞过什么‘微服私访’,下去不浩浩荡荡就是了。”

纠正责任田和平反冤假错案,是新省委首先要做的工作。

不能说责任田发源地只是在安徽。1956年,浙江省永嘉县县委书记李桂茂对农业生产责任制进行了大胆探索,县委副书记李云河在燎原社进行“包产到户”试点。在浙江省委副书记林乎加的支持下,温州1000多个合作社实行了包产到户。后来夭折。

1961年2月,为了缓解和克服严重困难,遏制非正常死亡人口的激增,曾希圣带领省委工作组到合肥市郊区大蜀山公社南新庄生产队,进行“包产到队、定产到田、责任到人”的试点(按:永嘉1956年试行的是“包产到队,责任到户,定额到丘,统一经营”),这个办法又称“田间管理责任制加奖励”,简称“责任田”。当年3月6日,省委决定扩大试行,每个县都搞一两个试点。9天后,省委决定在全省有计划有步骤地全面推行。从3月20日起三次将试行情况和意见报告中央和毛泽东。到10月,全省85.4%的生产队实行了责任田。从实践上看,责任田调动了农民的生产积极性,促进了生产,缓解了农村的严重困难,得到了广大群众的拥护,被称为“救命田”。从当时党的政策上看,它显然与许多党的方针政策相悖离。它的被纠正,是必然的。

李葆华对责任田的处理,异常谨慎。在受任命的第二天,即2月10日,他在北京召集地市委书记会议,在布置生产和工作的同时,他说:“对责任田要采取谨慎态度,下去摸些点,一个月以后再研究。”到安徽后,他坚持对事不对人,绝不整人。

“七千人大会”之后,原来和曾希圣一起积极推行责任田的负责人都受到了批评,也都承认错误并作了检讨。安徽党内气氛紧张,出了这么大的事,按先前的常规,肯定有人要倒楣了!李葆华2月19日在省委书记处会议上明确表态:“提出责任田办法是好心,是从解决灾情出发的。”使得政治气氛一下子宽松下来。

3月5日至9日,省委召开各地、市、县委书记会议,贯彻《中共中央关于改变农村人民公社基本核算单位问题的指示》,研究如何改责任田为包产到队的问题,使全省迅速实行以生产队为基本核算单位,解决了自1956年起即存在、公社化后更加严重的生产队之间的平均主义问题,这在当时的历史条件下是一个可贵的进步。

3月20日,安徽省委发出《关于改正责任田办法的决议》,指出责任田“在方向上是错误的”,“因为这个办法是调动农民的个体积极性,引导农民走向单干,其结果必然削弱和瓦解集体经济,走资本主义道路。”《决议》指出:“‘责任田’办法是在‘五风’严重,农村生产力遭到极大破坏的情况下提出的”,“起了某些暂时的作用”,但是,“‘责任田’办法是错误的,是不利于发展集体生产、不利于巩固人民公社制度的。”

在具体实施上,省委开出了一个宽松的时间表:“1962年内大部改过来,其余部分在1963年内改过来。如果个别生产队大多数社员不愿意改,仍可保留下来,继续进行教育,不要急于去改。至于各县究竟分几批改,哪一批改多少,由各县根据实际情况,制定具体计划,报地委审查,省委批准。”这种政策上的大宽松,在共和国历史上是罕见的。更罕见的是,《决议》强调:“要采取积极谨慎的方针,有领导有步骤地改正过来,不能急躁草率,更不能闻风而起,采取强迫命令的做法,这样会犯新的错误”,“不能一下全面铺开”。那么,思想工作如果不见成效怎么办呢?《决议》说:“要防止强迫命令,不要戴帽子。在思想教育的基础上,大多数群众愿意改的就改,大多数群众不愿意改的就暂时不改。”在文字很短、下发到公社、上报到华东局、中央、主席的《中共安徽省委关于贯彻执行<省委关于改正责任田办法的决议>的通知》中,再次指出:“如果个别生产队大多数社员不愿意改,要耐心等待,继续进行教育,不要急于去改。”“不得贻误农时,影响生产。”这是多年间安徽省委制定的最富民主精神、最尊重人民群众自主权利的文件!没有丝毫的强迫命令和强加于人。我认为,安徽老百姓称李葆华为“李青天”,这是重要原因之一。李葆华反对这个称呼,在会议上公开纠正,但没有效果。

6月初,太湖县委宣传部副部长钱让能上书毛泽东主席,保荐责任田。他认为责任田“是农民的一个创举,是适应农村当前生产力发展的必然趋势,是六十条和以生产队为基本核算单位的重要补充。”他具体反映情况说:“太湖是安庆专区的一个三类县,1958年到1960年这段期间,生产力遭到了巨大的破坏,有些地方遭到毁灭性的破坏。1960年冬贯彻了中央一系列的政策,‘五风’停止了,但人民群众奄奄一息。1961年3月,这里90%以上的地区推行了‘责任田’。……广大人民群众总认为是‘好了’、‘对头了’!”像钱让能这样忠诚正直敢冒政治风险说心里话的党员干部,还有以武念兹为书记的宿县符离集区委一班人等。

8月16日,李葆华、李丰平给中央、毛泽东、柯庆施写报告,说已有12.2%的生产队改正了责任田,大部分还没有改。真是够“缓”的。对安徽搞责任田的原因,他们秉笔直书:“安徽的‘责任田’办法,是在农村中从1959年以来发生严重的‘饿、病、逃、荒、死’的情况下搞起来的。”用这样直白的言辞,直陈“左”倾错误造成的严酷事实,是需要政治勇气的。

就在李葆华和李丰平在合肥写信之时,毛泽东正在北戴河会议上严厉批判责任田:“现在有一部分农民闹单干,究竟有百分之几十?有说百分之二十,安徽更多!……究竟是走社会主义道路还是走资本主义道路?农村合作化要不要?‘包产到户’还是集体化?”毛泽东还严厉批评说:“1960年以来,不讲光明了,只讲一片黑暗,或者大部黑暗!”一场风暴已在酝酿中。

9月24日至27日,八届十中全会在北京召开。李葆华出席了会议。会议根据毛泽东的意见严厉批判了“黑暗风”、“单干风”和“翻案风”。“黑暗风”是指刘少奇等中央领导人对1960年以来我国出现的严重经济困难形势所作出的实事求是的估计。“单干风”代表人物是邓子恢,典型是安徽省。邓子恢、曾希圣在全会上作了检查。“翻案风”是指彭德怀坚持自己从未组织“反党小集团”、从未“里通外国”的申诉。会后,安徽省委分三片办了有区社干部一万多人参加的“改正责任田训练班”,结业后组成工作队到各地去改正责任田。为了不失信于民和引起震荡,省委发文强调指出:“必须继续贯彻执行‘积极谨慎’的方针。”不但没有把“1963年内改过来”的原时间表提前,反而推迟到“1964年春种以前”。后来,由于党内形势变化,改正的速度比预定的要快。钱让能10月起受到错误的批判,1982年平反。

几年前我和刘思祥开始采访李葆华时,他像考试一样问我们:“责任田那一段怎么写?”我们立即回答:“我们只能坚持实事求是、讲真话、写信史,您是去纠正责任田的!”老人说:“尊重历史好。”但总有人不把历史真实当一回事。后来李葆华告诉我们,有一部作品说他在安徽是保护推行责任田的,他对那些人说:“不对。把好名声弄到我头上。这顶桂冠,不敢承受。”他说话语速很慢,京腔京韵,说罢,老人淡淡一笑。这一笑,月朗风清,山高水长。

平反冤假错案/安徽与浙江横向比较/省委领导层首次大变动/百姓心中有杆秤,至今犹说“李青天”

甄别平反冤假错案,是非常艰巨的工作。因为,被错整的人数太多,原因各种各样,查证工作量巨大。还因为,错整了人的人仍在台上。李葆华和李丰平等负责人坚持:凡冤假错案一定要平反,但是,不准牵扯过远,不准被错整的干部反过来整那些整过他们的人,否则,整来整去没完没了,就无法工作了。

为了把问题看得更清,不妨将安徽与邻省浙江作点横向比较。安徽1957年反右扩大化,8月28日省委印发划分右派分子的八条标准,竟将“丑化党团员、积极分子”、“挑拨党群关系、上下级关系、工农关系”都作为划右派分子的标准。如果想整一个人,只要他张口说话提意见,就在劫难逃。许多知识分子、党员干部和党外爱国民主人士被错划成右派分子,蒙受了苦难。特别是错整了省委书记处书记、副省长李世农,省委委员、省人民检察院检察长杨效椿,省委委员、副检察长李锐,开除了他们的党籍,又株连甚广,严重破坏了党内正常的政治生活。安徽共划右派分子31472人(不含反社会主义分子7500人),是邻省浙江(13563人)的2.3倍。反映被错打成右派的知识分子苦难与抗争的优秀小说和电影《天云山传奇》,出自安徽作家鲁彦周之手,应非偶然。在1959年“反右倾”运动中,省委书记处书记、副省长张恺帆,省委候补书记、副省长、省委宣传部部长陆学斌被错打成“张恺帆、陆学斌反党联盟”,株连甚广。张恺帆被开除党籍、逮捕,亲属6人被残酷迫害致死,上万干部群众受到批判斗争。与安徽山水相连的浙江省如何?浙江省委严格执行团结95%的原则,被重点批判的人在机关处长以上党员干部中占4.6%,在各县县委委员中占4.5%,在公社书记中占5.3%,而且真正是组织处理从宽,浙江全省没有一个人被定为右倾机会主义分子!由此可见,凡是党内风气不正、民主生活不正常的地方,都盛行以“残酷斗争、无情打击”为特征的不正确的党内斗争,其危害或早或迟都会显现出来,并深刻影响该地方的发展。

李葆华到任时,安徽省委已经为12579名右派分子摘了帽子;已经重点对1959年后受过批判和处分的党员干部甄别了22735件,结论定案16696件,已有28.3%的错案得到了平反。曾希圣1961年安排了张恺帆的工作,但问题没有解决。

经紧张工作,在报经中央监委批准后,7月20日,省委宣布为李世农、张恺帆、陆学斌、杨效椿等人平反,恢复党籍、名誉、职务和原级别。数以万计的受株连者得以解脱,党内民主生活得以恢复,人心大顺,风气大开,士气大增。

有人对平反工作反感,反映到华东局。柯庆施打电话给李葆华,责备说:“你们怎么平反平到右派了?右派不能平反!”李葆华不争辩,该干什么还干什么,有错必纠,该平则平。到9月中央制止时,已有4010名错划的右派分子得到平反,占总数的12.7%;已经批准平反尚未宣布和待批准的有3286人。

12月6日,省委向中央、华东局,并中央监委、中央统战部报送《关于我省右派案件问题的请示报告》,针对极少数人的责难,指出:安徽反右斗争没有按中央指示办事,是借反右之机进行错误的党内斗争。《报告》对妥善解决右派案件中的几个具体问题,提出了意见。1963年2月10日,中共中央发文基本同意这份《报告》。到1963年7月,全省已甄别案件占应甄别案件的99%,其中全错全平的占60%,部分错部分平的占21%,不错不平的占19%(1978年至1980年对全省右派案件全面复查,错划率为98.5%)。

平反冤假错案,落实党的政策,显著增强了党内团结,极大地调动了广大干部群众的积极性,安徽形势迅速好转。中央监委、中组部对安徽工作给予了重视和支持。

正如周恩来所说,“重病用缓药”。直到一年半后,1963年7月23日至30日召开的省第二次党代会,才对省委班子进行较大调整。部分人调离安徽,部分人降职使用。在选举第二届省委班子时,按照李葆华的提议,不搞预先提名,充分发扬民主,由全体代表直接预选。等预选结果出来以后,省委才在这基础上商量提名,再进行正式选举。结果,李葆华当选第一书记,省委书记处书记由11人降为5人,省委常委从31人降为17人。

这是建国后安徽省委领导层第一次大规模变动。干部队伍中原有的、在战争年代生死与共、并肩战斗中形成并延续下来的总体上的团结、融洽、和谐,被前几年的“残酷斗争、无情打击”打破了。运动在人与人之间留下了隔阂甚至怨忿。错整了人的,有组织行为和个人因素的交织。任何一次运动都不会春水无痕。这些痕迹的扩大加深和产生新的纠葛,乃是造成“安徽复杂”的主因。由此阻滞了安徽的发展,是令人痛惜的。

“大跃进”期间“左”倾错误对党的建设和干部队伍建设,产生了严重的侵蚀和损害。在数以万计忠诚正直的党员和干部受打击、数以千计的党员被开除出党的同时,那三年有307769名新党员入党,占全省党员总数的43.5%。在这30万人中,大多数是好的,但也有少数人刮“五风”起劲,被群众讥为“五风”干部。1962年7月4日,安徽省委发出《关于暂时停止接收党员的通知》,明确指出:1958年以来接收新党员单纯追求数量,忽视了质量,需要集中精力巩固党的组织。

省委下大气力提高党员素质,整顿组织,反对浮夸,禁止谎报数字,鼓励说真话做实事,使党风有显著好转。当然,根本性的转变是相当艰巨的。直到40年后的今天,干部队伍中浮夸谎报的现象仍没有绝迹。

李葆华主持安徽工作四年半(算至“文革”),团结带领省委一班人,脚踏实地,深入基层,联系群众,掌握政策,勤奋工作,使安徽各项事业均较快恢复和发展,萧条景象一扫而空。从1963年到1965年,安徽农业总产值年平均增长15.1%,轻工业总产值年平均增长17.3%,重工业总产值年平均增长12.5%。人心振奋,政通人和,百业兴旺,市场繁荣,人民生活显著改善。安徽百姓至今犹说“李青天”,是发自内心的。

1965年夏,毛泽东乘专列路过蚌埠,要李葆华去见他。谈完工作,毛泽东关切地问:“家里还有些什么人?”李葆华把大妹妹星华、二妹妹炎华、大弟弟光华和小弟弟欣华情况说了一遍。当说到星华在北京做文学工作时,毛泽东说:“北京不是个好地方,写东西得出来写。”李葆华当时不知道,从年初起,江青和张春桥在上海策划加紧修改姚文元《评新编历史剧<海瑞罢官>》的初稿,修改在绝密状态下进行,中央政治局除毛泽东外无一人知晓。11月10日,姚文在上海《文汇报》上发表,成为发动“文化大革命”的导火线。12月26日是毛泽东72岁生日,毛泽东在上海请几位负责同志吃饭,李葆华应邀出席。席间,毛泽东谈了思想文化问题。

其时,“文革”已是山雨欲来了。

(作者系安徽省社会科学院历史研究所所长兼人物研究所所长,中国中共党史人物研究会理事、副主编,在由中国人民银行总行和安徽省社会科学院联合组建的《李葆华》传记组中,任副组长兼主笔)

爱华网

爱华网