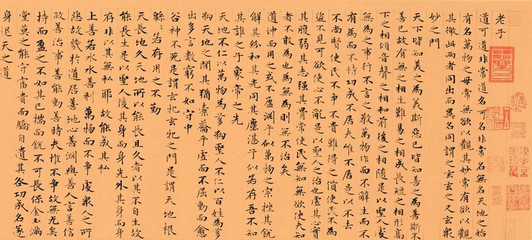

兰亭序

楔子

“朕年轻时枕着江山入梦,今夜……只愿枕着兰亭入眠。”病榻上的帝王唇角松弛垂老,头缓缓侧向一边,一个艰难的微笑将他的面孔柔和擦亮。

这,也是他最后的光华了。

贞观二十三年五月二十六,终南山翠微宫含风殿,唐皇李世民驾崩,庙号太宗。太宗生前挚爱王羲之笔墨,依其遗诏,《兰亭序》陪葬昭陵。

一、夜访

辩才和尚在云门寺清修了十九年,第一次深夜点燃灯烛,迎接女客。寺外微痒的春雨打在野草上,“沙沙”声如蚕食,悠扬而神秘。

雨夜古寺,青灯摇曳。不知过了多久,叩门声终于突兀地响起。

辩才和尚在心里念了一声阿弥陀佛,光洁的额头上冒出细密汗珠,起身开门。门外出现了个颀长少女,一身红衣湿透,只怕任何人抬眼窥见,都要在心里“阿弥陀佛”一声——生得这样的倾城样貌,似乎天生就是适合夜奔的。

但这少女迈进门来,往光明中一坐,却仿佛朦胧华丽缎面揭开,内里竟是半截生硬的木头,让人骤然断了绮念。

她颜色虽艳,一双眼眸清澈凛冽见底。

而且,她腰间佩着着剑。

“什么事情?”少女直截了当地问。

“阿弥陀佛,舒施主能来,我云门寺有救了。”辩才和尚双手合十,脸上泛起欢喜和敬意,“能赴此约,可见施主不仅有一等一的剑法,胸中还有一等一的信义。”

世上没有绝对的公平,因为有种叫“天赋”的东西,只存在于某些人身上。舒天然十三岁初入江湖,十四岁声名鹊起,十七岁已鲜有对手。有人终其一生苦苦追求也无法企及的剑术,她只用了四年。

辩才和尚听已故的师父智永禅师说,她曾有一次落难受过云门寺的恩惠。所以,今夜她来了。

“半月前,寺里住进一个客人。”辩才和尚奉上一盏清茶,面孔微微苍白恐惧:“他,是为云门寺一件宝物而来的。”

春夜深寂,红雨舔湿了轻薄的纸窗,氤氲开一片柔和的黑暗。辩才顿了许久才继续开口,声音凝重得几近虔诚:“这宝物,是《兰亭序》。”

窗棂轻轻一响,似乎连风也被骤然惊到。

“哦。”舒天然应了一声,她不喜舞文弄墨,听到王羲之的绝世墨宝,也不见得有何兴趣。

“此物珍贵绝世,世人原本并不知其去向。王羲之第七世孙——我师父智永禅师临终前将它托付于我,命我决不可遗失。”辩才捻着手中佛珠,止不住掌心颤抖,“当今圣上酷爱书法,藏古迹墨宝万卷,唯缺《兰亭序》,近来几次邀我入宫谈书论道,想得到这件宝物,我只推说不知其去向。

“我自信《兰亭序》藏在一个旁人决计想不到的地方。”辩才说到这里,脸色仿佛寒冬湖泊上的冰面被阳光照到,寸寸绽开裂痕,“可是,最近来的那位客人竟是……谢君同。”

舒天然瞳孔一缩。

谢君同在江湖上成名已久,天下间绝没有他打听不到的消息,找不到的人。

辩才的神色近乎恳求:“若保不住《兰亭序》,我纵然以死谢罪,也无颜去见九泉下的师父。舒施主,唯有你的剑法,才能阻止谢施主。”

“办不到。”舒天然听完,不假思索地说了三个字,起身朝外走。

“舒施主……”辩才的脸色刹那黯淡下去,嘴唇也抿出了绝望的灰白色。

“只要《兰亭序》在云门寺,谢君同就一定会将它找出来。”舒天然走到门口时,头也不回地说,“我阻止不了他。”

她红袖外素手微露,“喀”地一声轻响,宛如春夜幼嫩花苞自沉睡中悄然绽开。

“但,我可以杀了他。”

二、折花

第二日清晨,云门寺出现了一具男尸。

最先发现尸体的是小和尚悟喜。他清早提着木桶来打水,准备做早饭,寻常这个时候后院还很少有人起来,所以悟喜心情轻松地哼着歌儿,等他走到井边,却大叫一声丢了木桶,吓得魂飞魄散——

一个年轻男人浑身湿透倒在地上,胸前渗着大块血渍,旁边横着三尺长剑。剑鞘雪白,鞘尖一点鲜红如雪原残梅。

悟喜跌跌撞撞地去找来辩才和尚,辩才赶过来时,一眼看到井边长剑和死尸,再一抬眼,看到不知何时好整以暇站在旁边的红衣女子,颤抖着问:“你……你杀了他?”

舒天然扬了扬眉毛。

辩才和尚的秃头上冒出汗水,脚下一个踉跄。这时,一个香客从不远的东间厢房走出来,看到血迹尸体竟也不害怕,他缓步走近,慢吞吞地指着地上:“你认识谢君同?”

舒天然干脆地说:“不认识。”

“……”辩才和尚张口结舌,半晌说不出后来。

“谢君同在江湖上也算有些名气,你竟然不认识他。”那个看热闹的香客又一次十分体贴地,道出了辩才和尚想说的话。

“我为什么要认识谢君同?”舒天然微微拧眉,眼瞳清澈得理所当然,没有丝毫矫作,“我认得他的剑。”

即便曾经遇到过精彩的对手,她也只记得对方的剑;人脸对她而言,大抵都是过目即忘的。

地上那把白鞘的剑,正是谢君同的剑。

“喔,凭一把剑来看人……有时会不准。”香客说,“昨晚有小偷关顾寺里,谢君同的剑不巧被偷了。”

“你怎么知道?”

“因为,我就是谢君同。”香客如实说。

舒天然这才抬头看了他一眼,这个男子一身雨后天青色,双眸湿润似乎还未睡醒,却有种说不出的舒缓意味。

悟喜小和尚眼前一亮——谢氏自南北朝以来百年风骨,子弟皆名士,姿仪谈吐高贵。大唐统一南北胡汉相融,旧时王谢堂前燕,屋檐已零落,却依然有乌衣巷口斜阳晚照的古雅风华。

以谢君同在江湖中的声名和地位,原本应该是其中尤其清高出众的吧?可是他说话实在太慢了,慢得简直有些木讷。

辩才和尚摇摇晃晃冲到舒天然身边,跺脚嚎啕道:“舒施主,你,你杀错认人了!”

“哦。”舒天然漫不经心地应了一声,连瞧也未瞧地上尸体。辩才和尚脸色惨白,咕咚坐倒在地,这才听到舒天然的后半句话——

“谁说我杀了他?”

死者是个惯偷,趁着七夕节进香的善男信女多,摸到云门寺来捞点油水。他在这一带犯下过不少令人啼笑皆非的案子,官府都有记录在案。半年前,这名叫王顺的惯偷去偷张举人家的一树垂丝海棠,连十几尺高的树和根下沾的泥土都偷得一干二净。这么大的目标,没多久就被官府查获了。案子破获后,张举人捶胸顿足——他千里迢迢从川蜀老家运送过来的珍稀海棠,王顺盗走弄坏了整棵树,却只采撷了枝头上一枝有花的。堂上打板子录口供时,县官问:“你偷树做什么?”王顺也不抵赖:“我看那树上的一枝花儿好看。”县官又问:“你折花也就算了,怎么拔掉一整棵树?”王顺笑呵呵地说:“我就是要那开着花的一枝,还沾着露水呐,单独偷回家就没那么水嫩了。”

偷花要水嫩的王顺艺高人胆大,他绝对想不到,这次偷东西竟然把一条性命搭了进去。

三、静和

云门寺的命案一出,香客顿时少了许多。寺里冷冷清清的,悟喜小和尚守在一罐子汤药跟前,不禁愁眉苦脸。

寺里发生了变故之后,倍受打击的辩才和尚也病倒了,开始时只是风寒,后来心病难去,眼看病势竟渐渐沉了。

官府的人来过两拨,江湖仇杀的事儿每天都在发生,死者又是个微不足道的小偷,查不出个所以然,很快就草草结案了事。

王顺无亲无故,尸体也只好留在云门寺由和尚们收殓。

这天,几个小和尚路过停尸房,听到里面传来低低的诵经声。几人停住脚步,交头接耳:“谁在那里诵经?”

其中一个将头探进去窥看了一眼,连忙摆手:“嘘——是静和师兄!”

“他身体不好,一向深居简出,怎么为来这里……为这小偷诵经超度?奇怪奇怪!”

“人在我们寺里死于非命,总不是什么好事,所以师兄诵经请佛祖保佑他早登极乐。”

“也对……”

小和尚们悄声议论着走远了,混在其中一直没有说话的悟喜小和尚脸色有点不自然,和其他人告别之后,他独自匆匆朝厨房走去。悟喜是第一个发现尸体的,他长得圆脸大耳很有福相,原本开朗又话多,最近却似乎总有点魂不守舍。这几天他负责给辩才和尚煎药,只见他端起药罐,瞅着四下无人,迅速从怀里掏出一包东西,洒进药罐中。

春寒切肤,悟喜心神不宁地走到主持的房间,悄悄推门进去。

看到床上气息奄奄的辩才和尚,悟喜脸上顿时露出些愧疚神色。但一见师父睁开眼,他立刻收起刚才的神色:“师父,药好了。”

辩才和尚浊重地咳嗽着,长叹一声:“我只怕不久于人世,有句话,一定要问一问你。”

悟喜小和尚顿时有些慌张,圆脸上冒出汗珠,眼睛也不敢去看辩才的脸。却听身后传来一个慢吞吞的声音:“禅师请说。”

“谁?!”悟喜小和尚吓得一个哆嗦,他根本没察觉到身后有人。回头只见一袭青衫拂开花影,缓步而来,正是谢君同。

原来,辩才的话是对着门口说的。

“悟喜,你先出去。”辩才勉强撑起身来,摆摆手示意。悟喜小和尚神色不自然地将药碗放下,应了一声“是”,将门轻轻关上。

屋内只剩下两人,空气中的药味愈浓。

“谢施主,你到云门寺,究竟所为何来?”辩才是得道高僧,虚弱的声音里有一股执着令人生敬。

“我受圣上之托,为兰亭而来。”谢君同看着他的眼睛,回答得很慢,也很清晰。

他说的是受圣上之托,而不是奉圣上之命。

“谢施主果真为朝廷办事。”辩才和尚又剧烈地咳嗽起来。

“我找天下人难找之人,寻天下人难寻之物,”谢君同说话慢,但神态里自有一股悠然,“至于委托人的身份是九五至尊,还是一介布衣,又有何区别?”

他如此自若,倒显得辩才和尚拘泥。

辩才怔了怔,终于颓然躺下:“罢了,罢了……施主若真能找到,也是机缘注定,强求不得。施主能随缘行善……不添杀戮即是大功德。”

“禅师在为前几日寺中人命案子而烦恼吧。”谢君同点头,“此事我已有计较。”

他低头在辩才和尚耳边如此这般这般,辩才和尚听得一怔,满脸愕然抬起头来:“施主莫不是开玩笑?世间怎会有此等事!”

门外几只鸟雀停在枝头,歪着脖子似在偷听。

两人聊了许久,谢君同出来时,只见悟喜小和尚还没走远,便微笑叫住他:“悟喜师傅。”

小和尚的眼神有些躲闪:“谢施主。”

“你是凶案的第一个见证人,当天现场除了尸体,你还有没有看到其他的什么?”谢君同的问话很和气,甚至称得上迟钝。偏偏悟喜小和尚不知为何满头大汗淋漓,脸上也快哭出来了:“没……没什么。”

这时,只见一个红衣女子从骄阳下大步走近,明艳姿态竟能与谢君同的气场对峙。

“你也对王顺之死有兴趣?”谢君同友好地问。

“没兴趣。”舒天然冷冷说,“我只管辩才师父托付给我的事,不管闲事。”

“你怀疑是我杀了王顺。”谢君同眨了眨眼睛,睫下微笑,像亮如白昼的月圆之夜。

舒天然的表情说明,他说对了。

趁两人说话,悟喜小和尚迅速落荒而逃。

“你杀了人,把剑遗落在作案现场,并不是没可能。”舒天然不习惯拐弯抹角说话,“至少你的剑不会被偷。”

“我也不相信自己的剑会被偷。”谢君同点头,微微一笑,“能偷走我的剑,他是第一个。”

舒天然目光一动,突然明白了他的意思。

能偷走谢君同的剑,高手在民间!王顺身无长物,他之所以被杀,很可能因为他的独门绝技——

偷。

辩才和尚的《兰亭序》藏在一个旁人绝对想不到的地方,那小偷王顺能不能偷到这件宝物?

“现在,”谢君同胸有成竹地看着她,慢吞吞地问,“你对王顺之死有兴趣吗?”

四、欠条

山脚下有一家吉祥酒馆,从云门寺过去也就两三里路。

王顺生前常去那儿蹭吃喝,掌柜的抽屉里还有他打下的几张赊酒欠条。欠条写得稀里糊涂,看来是在半醉时画押的。

正月初八,欠四分银子。王顺。

二月二十三,欠七个铜子。王顺。

三月初六,欠三分二钱银子。王顺。

三月初六就是王顺被杀的前一天。舒天然看过一眼就作罢了,她有过目不忘的天赋,几个时间都已记下。谢君同倒是认真将那几张欠条收起来,又给了掌柜的三两银子,付清了欠条上的酒钱。

“看您这出手,就是阔绰人!不不,大善人!”掌柜的眉开眼笑,谄媚而精明。

“不,我是个江湖人。”谢君同认真地说。

“您想打听点什么消息,尽管说,这方圆百里没有我吉祥酒馆探听不到的消息!”掌柜的拍着胸脯吹牛。

舒天然不喜欢这种油腔滑调的市井小民,自己冷冷地找了个靠窗幽静的位子坐下。谢君同则恰恰相反,几句话下来,掌柜的不仅乐意,简直是迫不及待将各种杂七杂八的事情倒给他听。

“那个王顺啊,喝酒吃饭不付钱,就是个无赖!每次赊酒菜给他,我都气不打一处来,是智永禅师慈悲为怀,把庙里的香火钱拿出来作保,让我赊给这小偷吃喝。我看在老禅师的面子上才打发这无赖的!

“三月初六他来我们客栈,对,就是他死的前一天,喝了点酒就开始胡言乱语,醉醺醺地说什么‘过了今天,老子就远走高飞’、‘皇帝有什么了不起’,这种大不敬的话他也敢说!我也就是学给您听,您可千万别说出去,不然我也落个大不敬的罪名……”

掌柜的正说得起劲,有几个小和尚到客栈里来,找掌柜的取米面——云门寺的和尚为山下善男信女祈福,也不收银钱,很多人就以米面衣物报答,渐渐也成惯例。

“小师傅们先喝口茶,米面都准备好了!”掌柜圆滑地笑脸相迎,亲自带着小二去装米。

几个小和尚都是半大孩子,一边喝茶一边叽叽喳喳谈论着什么事情,舒天然开始听到了“突然晕倒了”、“身体不好还敢和死人同处一屋”“停尸房里有鬼魂”……她以为是辩才和尚的病情加重,渐渐听清了小和尚们话题中的主人翁——“静和师兄”。

这个静和师兄是什么人?舒天然眉头微皱,只见又一个小和尚气喘吁吁地跑进来,夕阳下满脸汗和泪:“快!大家快回去……辩才师父他……他圆寂了!”

空中圆月像一只雪亮睁大的眼睛。

辩才和尚是酉时去的,去的很突然。按郎中的说法应该还能撑上几个月,但两个时辰前悟喜小和尚送药来,发现老和尚躺在床上,眼睛圆睁,身体已经僵直了。他死时身边一个人也没有,云门寺的许多事情都来不及交待。

包括《兰亭序》的踪迹。

寺中哭声一片,舒天然心中除了哀戚,更多的是疑问。

辩才和尚的屋子里陈设简单朴素,桌上有一只青瓷旧碗,里面盛着半碗清水,水上飘着一枚薄薄的铁片小鱼,长约三寸七分,头尾上翘、肚腹略微下凹,恰似一只古朴精致的小船。

舒天然一走进房间,脸色一变,眼神就落在铁片小鱼上。旁边的和尚看她神情,不解地问:“舒施主?”

舒天然抓住身边的和尚问:“这东西哪里来的?”

“这件小玩意儿?”对方摸着头回答:“我听师父说,是找静和师兄借来的。”

又是静和师兄!

舒天然对这个人的疑问越来越大,冷冷问:“静和人在哪里?”

“喏,穿过小路最南边的一间房就是了,静和师兄一向深居简出,和我们不大说话的。”

这是一间独门禅房,位置偏僻,门外长满半人高的蓑草,在月光下泛着神秘的水色,显示出主人的离群索居。

舒天然走进去,只见一个身材瘦削的和尚在念佛,背影灰白。

“指南鱼是你的?”舒天然不喜欢与人寒暄,开门见山地问,“你从哪里得到的?”

木鱼敲打声停止了,月光流淌在静和修长的颈脖上,渐成清泉,震撼无言。

舒天然微怔走上前去,终于看清了对方的面孔。

年轻和尚坐禅的脸,是佛祖拈花的那一枝清莲,白皙红润到失真。他头也未抬:“重要吗?”

“指南鱼是我的东西。”舒天然清清楚楚地说。

“既然是你的,你拿去便是。”

舒天然已经是冷傲的人了,静和和尚竟然更甚三分。他的傲岸带了出家人的超然飘逸,加上容貌又美,别有一种清澈尊贵。

五、糕饼

“难得一见的美男子?”

夜已三更,四下无人。谢君同深夜才从吉祥酒馆回来,身上还带着点酒香。

“不错,一个神秘的年轻和尚,叫静和。”舒天然面无表情,“但并不像坏人。”

“用好人和坏人来区分世界,你还是个小女孩儿。”谢君同似笑非笑地看着她,或许是因为喝酒的缘故,他的话比平时多一点。

“你还有心情喝酒?”舒天然不禁有些怒意,辩才和尚死了,兰亭序的去向扑朔迷离,这个男人白白有好大的江湖名声,却如此不靠谱。

“我喝酒是为了壮胆。”谢君同双颊鲜活,红唇湿润。

“壮什么胆?”舒天然更加鄙夷,却忍不住一点好奇。

“去看死人。”谢君同“嘘”地用食指抵住嘴唇,示意她小声,“你也要一起去看看吗?”

“我不去。”舒天然干脆利落地甩出三个字,转头就走。

“你不敢?”

舒天然回过头来,怒目而视。

“死人知道的,一定比我们想像的更多。可惜,他将东西都带进了棺材里。”谢君同醉倚梧桐,呵出一口酒气,“走?”

停尸房里,黑暗寂静得像石头,一点月光照在漆黑的棺材上。

“什么意思?”舒天然皱眉。她原本以为,谢君同要看的死人是辩才和尚,可对方却把她带到了王顺的棺材面前。

谢君同正要说话,却突然拉了舒天然一把,示意她不要发出动静。

门口传来窸窸窣窣的声音,一个黑影溜进停尸房。

那个影子蹑手蹑脚,右臂还拎着个包袱,双手合十哆嗦着说:“我不是故意的,莫怪莫怪……”

声音有点熟悉。借着泄漏进屋的月光,舒天然看清了来者的脸——

是悟喜小和尚!

“你来这里干什么?”舒天然冷声问。

小和尚吓得猛然回过头来,紧紧拽着手里的一个包袱。舒天然目光一凛,宛如浓厚乌云中乍现的闪电——那个包袱看大小,装一幅书法卷轴刚好!

她几步欺身上前,一掌打出,悟喜招架不及,抱着包袱想要逃走,却被她反手擒住右臂。

包袱顿时撒在地上,散了。

——不是书法卷轴,是一堆糕饼。

舒天然与谢君同对视一眼,都是意外。

“你带糕饼来给死人吃?”谢君同眨了眨眼睛。

“我,我……”悟喜小和尚吓得抽抽搭搭地,“我做和尚之前,家里是开糕饼店的。我娘有一双巧手,做出的核桃糕每天都供不应求。我的手艺得了我娘的真传,寺里的师父、师兄们都说好吃。那天,王顺来厨房里偷核桃糕吃,被我发现,我就悄悄在核桃糕里掺了巴豆……后来大半个月没见到王顺,再见时他面黄肌瘦,一看就是拉肚子拉得不成人形。”小和尚说到这里,小胖脸抽动了几下,呜呜哭了起来,“我怕王顺做鬼之后,来找我报仇,所以给他带这包核桃糕来……呜呜。”

谢君同将包袱捡起来,里面还有几块没脏的糕饼:“还能吃。”

小和尚抽泣着不敢去接。

但下一刻,抽抽搭搭的小和尚就后悔了。因为谢君同拿起一块糕饼放进嘴里:“味道果然不错。”

四周的阴森寒冷好像都在糕饼的香气里散去了。谢君同递给小和尚一块:“小偷吃百家饭,给王顺留一块就够了。”

舒天然清冷的脸容几乎绷不住。拿着别人的东西请主人吃,这人倒真会请客。

悟喜小和尚不敢不吃,加上肚子也真的饿了,犹豫着接过那块核桃糕吃起来。

“我将王顺的尸体,剖开来看了几眼。”谢君同慢斯条例地咽下最后一口,自然而然地说。

悟喜小和尚顿时将一口核桃糕噎在喉咙里,忍不住猛地咳嗽!

“当然,看过之后我又将他缝好,放回棺材里。”谢君同说的是陈述,语速又慢,使他的每个字都有种盖棺定论的力量,“溺水而亡的人,肺部都有大量积水,而尸体虽然浑身肿胀,腹内却没有积水。这只能说明,王顺是死后被扔进水井中的。

“你天性顽皮,每日挑水爱走一条偏僻的羊肠小路。那条路人迹罕至,正好便于我查看留下的脚印。事发的那一日清晨,你说自己是来打水时发现尸体的,可你挑着空桶来打水的脚印,竟比前一日你双肩担满水返回的脚印还要深,这不合常理。

“只有一个解释,你的‘空桶’并不是空的,里面有比两大桶水更重的东西——如果我没有猜错,那就是王顺的尸体。”

悟喜小和尚的脸色顿时惨白。

“你原本打算把尸体悄悄埋掉,但因为听到了脚步声,情急之下将尸体推入井中。这就是为什么掉落在地上的是空水桶,本该声音清脆,但舒天然听到的,却是一声闷响。

“如果不是你杀了王顺,你就是在为什么人遮掩——凶手,是云门寺的某个人。”

“不……”悟喜小和尚瑟缩着往门口退去。

“王顺临死时,手里还握着我的剑。他一定是想说什么,而没有说完。他恐怕——死得有点冤枉。”

悟喜小和尚终于哇地一声哭了出来,满嘴的核桃糕堵在嘴里,说不出的狼狈后悔。

“这是什么?”舒天然将蒲团上的一本佛经拿起来,翻开。

书角用清俊的楷体写着“静和”。

六、海棠

佛经里夹着一枝海棠花。红花半残,颜色已旧,原本没有香气的海棠却因为长久夹在书页中而泛着淡雅的书香。

仿佛一把火照亮了整件事仅存的暗角,舒天然什么都明白了。

四年前她初入江湖时,与崆峒派的几个少年狭路相逢,定下约战。结果她赢了他们所有人,得到了战利品——指南鱼。

“指南鱼”精巧奇妙,投入水中可以指示方向,打造起来极为复杂困难,是难得的宝物。那几个倥侗派少年不服气,一路尾随她。她住客栈时,他们也跟着。结果有一天,她出客栈后回来,只见他们几个出现在自己的房间里。她立刻清点随身的包袱,里面的银子分文不少,只少了那只指南鱼。

她恼怒他们输不起,逼他们把指南鱼交出来,他们却矢口否认。结果她一怒之下拔剑,把那几个少年打成重伤。

崆峒派大失颜面,出动一位高手前来,她虽然剑法极快,毕竟初涉江湖,没有实战经验,身中九剑而败。

也正是那一次,她精疲力尽倒在云门寺门口,为智永禅师所救。一饭之恩,一寝之地,她欠下了智永禅师的情分。

当年她要动手时,几个崆峒派少年一口咬定:“我们看到有人溜进你的房间,才跟进来的!”

如今想来,也许他们没有说谎。

那家客栈就在山脚,离吉祥客栈不远——当时偷她东西的人,就是王顺!

指南鱼也好,海棠花也罢……王顺将他偷来“奇珍异宝”,全送给了静和和尚。他只是个小丑,可他所有的表演,却真心只为换取一个笑容。

所以,静和和尚,那佛性清灵的美男子,才会为王顺诵经超度。

舒天然毕竟是女子,一时间想到许多,竟然忘了黑暗中的命案,失落的珍宝。

“两天前,辩才和尚告诉了我一个秘密。”谢君同的一句话让舒天然骤然一惊,回过神来。

两日前,辩才和尚的房间里。

谢君同拿起桌上一对围棋盒,清清楚楚地说:“智永禅师留给你的《兰亭序》,就藏在这里。”

“施主既然怀疑,不妨打开一看。”辩才和尚神色不动。

“不是藏在棋盒里。我是说,”谢君同信手拈起一枚黑子,在指间把玩,“《兰亭序》藏在这三百六十一颗棋子里。”

“施主莫不是开玩笑?世间怎会有此等事!”辩才和尚浑身一震,“每颗棋子不过拇指大小,又怎能藏一幅三尺七寸长的卷轴?”

“佛家说,须弥藏芥子,芥子藏须弥,有何不可能?”谢君同白玉指间黑棋光华流转,“你跟随智永禅师身边,耳濡目染,对书法极有品鉴,更难得的是,你学到了一门了不起的分画技艺。

“民间手艺人能将一张墨纸揭开几层,而每层都完好无缺,墨迹只变浅却不缺失。分画不算什么绝世技艺,但你将一幅《兰亭序》揭成三百六十一层,每一层轻薄如蝉翼,分别卷起藏进一颗棋子里。神乎其技,不过如此。”

谢君同真心赞叹。

辩才和尚许久不语,终于颓然长叹,再不言语。

谢君同的侧脸浸没在逆光的阴影中,像一块沉入深潭的冷玉:“接下来,让我推测一下,你是怎么杀死王顺的。”

辩才和尚身体一僵。

“王顺的尸体没有外伤,可胸腔充血、脏腑受损,是被内力浑厚的掌法袭击所致。”谢君同扣了扣桌子,里面发出沉闷的响声,“这桌子不是空的,里面有铁器。指南鱼的铁身经过特殊的冶炼锻打,能吸附其他铁器。用来做机关,再合适不过。”他将指南鱼放在茶盏下面,又将两盒棋子摆回原位,将当日的情形还原得分毫不差。

“当夜,王顺进了你的房间。你听到案台之上的动静,机关一开,窗户顿时紧闭,拦住他的去路。与此同时,你使出十成功力的一掌袭去,将他当场击毙。

“我一开始不理解的是,对付一个不会武功的小偷,你为何要使出十成的功力?”

辩才和尚剧烈地咳嗽着,仿佛被悔恨摧垮了所有的意志。

“最令你愧疚的,不是你失手杀了王顺,而是你杀错了他。”谢君同将棋子扔回棋盒,“王顺来你的房间,不是要偷东西——他神不知鬼不觉地盗走了我的剑,扔到你的房间里,是在向你示警。

“而你却以为,当日进入房间里的人是我。”

辩才和尚枯涸的眼睛布满血丝湿润:“我师父智永禅师名门之后,一代高僧,行善积德不知道救过多少人,却只因为曾经误伤过一个孩童,到死也不能释怀。如今我亲手犯下杀人的罪孽,又怎能心安理得?”他又咳嗽了几声,掌中一片鲜红。

他积郁成疾,活不久了。

“错杀王顺固然是大错特错,但还有一件事,你错得更离谱。”谢君同遗憾地摇了摇头,在辩才和尚耳边,如此这般这般,辩才和尚的手剧烈颤抖了一下,突然仰头长笑:“天意!”

“是!”悟喜小和尚满脸涕泪,大声说,“是师父杀了王顺!但他不是故意的……他是个好人!”

“好人,未必不会办坏事。”谢君同的目光落在棺材上,“你敬他爱他,在他的苦药里偷偷放麦芽糖,但你可知道,治疗肺病的浃汲草与麦芽糖一起,会加重气血不畅,催他归西?”

悟喜小和尚呆呆听着,大哭起来。

“辩才和尚藏匿《兰亭序》的方法,已经是巧夺天工,可他一死,世上再没有可以将这件绝世墨宝还原。纵然如此,他还做了最后一件事,将《兰亭序》带进棺材里。”

“《兰亭序》在辩才和尚的棺材里?”舒天然目光一凛。

“不。不是他自己的棺材,而是王顺的。”谢君指指王顺的棺材,“我开棺验尸时,看到棺材里有个暗格,机关很精巧,棋盒正好放在里面。”

谁也不会想到,辩才和尚会将绝世墨宝藏进一个小偷的棺材,棺木一旦入土,谢君同纵然有千手千眼,也再难找到它的踪迹!

在谢君同说最后一个字的时候,舒天然的手已按在了剑柄上。当旁人看到她手按剑柄时,其实她的剑已经出鞘了!

空中骤然掠起一层风华绝代的秋光——

谢君同想要说些什么,却是来不及说了,生死关头只能拔剑……逃走,跃入窗外庭院,滚倒在花木乱石间。

舒天然随即身如惊鸿飞掠出来,俯视着他:“你在做什么?”

“逃命。”谢君同一脸“你看到了”的表情。刚才他胸口中了一剑,那一剑原本该杀了他,但他将长剑横胸一挡,弃剑逃走,所以捡回了半条命。纵然如此,他仍然受了不轻的伤,青衫染血倚靠在石头上。

舒天然将断剑捡起来,扔给他:“男人宁可丢了性命,也不该丢了剑。”

“性命尚且没有了,要剑何用。”谢君同满吞吞说话的样子,和风微雨,静水深流,让人心里的火气也无端被浇灭,“剑断可以再造,人死不能复生。”

他的眸子里早春葱笼一片,让人内心熨帖。

悟喜小和尚不知道什么时候趁乱逃走了,庭院中只剩下他们两人,舒天然没有说话,但紧抿的唇上仍有杀气如冷月。只听谢君同问:“你的剑叫什么名字?”

“名字?”舒天然奇怪地看他一眼,“剑就是剑,它没有名字。”

“好一把无名的剑。”谢君同点头,快剑如佳人,活得恣意,就像那些失传的书法,在用名声嘲弄世人吧。

“江湖中人叫我‘灭绝剑’,以为我不知道么。”舒天然勾了勾嘴角。

谢君同的嘴角也动了动,似在笑。

舒天然扫到他神情,冷冷问:“笑什么?”

“你的剑名传天下,从无敌手,‘灭绝’二字也当得起。”谢君同按住自己伤口。

“从来没有人敢这么说我。”舒天然目光仍冷,却已露恼意。

“是。”谢君同笑意更浓,“或许你喜欢听他们说,没有男人配得上你?”

“面对一个剑比自己快的女人,有人说着‘没有男人配得上你’时,心里多少有点平衡的优越感吧,因为那也等于‘没有男人原意娶你’。”舒天然扬眉一笑,“但没关系。”

她眼瞳里波光轻扬坦荡,怡然得没有一丝矫作。

但没关系,剑就是剑。

掷地有声的也许是她这句话,也许……是她说话时的样子。就算她没有绝世的剑法,这样一个女子,月下洗练如纯银的气质,唇角铮铮如火焰的弧度,也会让很多男人自惭形秽吧。

谢君同仍然是静静等了许久,才慢慢地说:“相配,不如相陪。纵使孤寂如月,也有浮云相伴。”

舒天然的脊背微微一动,握剑的指尖竟有些烫。

她背过身去:“《兰亭序》原本就是王羲之后人的传家之宝,皇上要取,是强人所难。”

她很少与人谈到“理”。立场不同,就如两剑过招,很多时候原本就没有什么道理。但她发现,此刻自己竟试图说服谢君同——或者说,是试图说服自己……她已不想杀他。

谢君同眨了眨眼,似乎没听明白她的意思。

“皇上广有天下,《兰亭序》对他来说只是一件把赏玩物,可对智永禅师来说,却是 祖传至宝;对辩才和尚来说,就是生死性命。”舒天然继续说。

谢君同的眼光流动,像溪水流过纯黑的石头,泛起一丝水落石出的光华。

“皇上的确托我寻找兰亭。但是,兰亭是人,不是书法。”谢君同的话让舒天然愣住了。

“她是宫中四品美人,皇上赐名兰亭,三年前私自出宫。我多方寻访,终于得知她一直躲避在云门寺。”

“你的意思是……”舒天然一时还不能彻底明白,只见谢君同朝她微微一笑,黑夜顿时敞亮如昼。

刚才她不由分说拔剑时,谢君同想对她说的,就是这句话;两天前,让辩才和尚仰天大笑“天意”的,也正是这句话。谢君同寻天下人难寻之物,找天下人难找之人,但他们,却根本没有弄清楚谢君同来云门寺的目的。

舒天然突然抬头:“我想到了一个人。”

谢君同微笑:“我也想到了一个人。”

八、兰亭

翩若惊鸿,矫若游龙。皇上以他至爱的书法为这个女子赐名。连舒天然也忍不住好奇——那背后有怎样的故事?

“你们来了。”静和,不,应该说兰亭,缓缓抬起眼来。她的神态已无遮掩,轮廓柔和到了极致,眼眸里一片微雨伶仃的诗意,美得令人窒息。

帝王给她金子铸成的华贵宫殿,而那个小偷,却将春天第一枝带露的海棠献到她的膝前。

绝世的美人,选择了后者。

“你怎么会……认识王顺这样的男人?”舒天然问。

“许久没有对人讲起那些旧事,自己也快忘了呢。”兰亭悠然道,“我年幼时有一次花灯节与家人走散,独自在街头哭到饿,也没有人来找我。这时,王顺出现了,他给了我一个馒头。没有吃饱,他说还有。半个时辰之后,他果然又拿来了两个馒头。

“他陪着我一直等,直到次日有人来领我回去。他说一定再来看我,他没有食言——那是我第一次遇到遵守诺言的男人。我的父亲对母亲许下过很多诺言,但他从来没有兑现。母亲去世后,那个男人忘了我的生辰,甚至渐渐忘了我这个人,新夫人占据了他所有的视线。

“我十三岁时离家出走,王顺带着我见识了街头的米酒、手艺人的草编蚱蜢、田野里的蛙鸣。那时我再也不想回去,我们两个并肩躺在沾满露水的草地上,没有牵手,但能感觉到彼此。他说他是个身世可怜的私生子,出生便不知道自己的父亲是谁,流浪街头,孤苦无依。我虽有父亲却无人关爱,何尝不是与他同病相怜?

“可惜我身体太弱,没几日就病倒了,王顺弄来了药,请来了郎中,却治不好我。后来他把我背上了云门寺,找懂得医术的智永禅师救命。在寺庙里,他与心地仁慈的禅师起了争执,也是那次我才知道,他是个小偷。”

“你有没有上当的感觉?”谢君同眨眨眼睛。

兰亭的素颜如空谷幽兰,恬静怡然。她没有说话,但唇边微笑已经是最好的回答了。

这一刻,舒天然明白了帝王为何爱她。

世间多少女子的一颗芳心被窃之后,殷殷期盼自己的心上人再去窃取浮世名利?凡人的爱里有期许,即使是最痴情的女子,至少也有天长地久的渴盼。而兰亭的眼里,除了那个人之外什么也没有,喜悦依赖,知足无所求。她的身心宛若一枚落花的禅意。

“智永禅师是王羲之第七世孙,自有不拘礼法的名士风度,他大慈大悲,怜悯我二人两情相悦,将我收留在此。自从老禅师去世,王顺担心秘密泄漏,于是计划着带我远走高飞。可这终究是黄粱一梦。”

说到这里,兰亭竟然又微微笑了一下。

“你不伤心?”眼前的女子如此美丽,连舒天然也有些不忍。

兰亭低头垂眸,目光温凉:“爱一个人,未必要撕心裂肺。”

她清瘦苍白的手缓缓捻动着掌心佛珠:“他早跟我说过,他这样的人,必然是会先去的。”

“我答应皇上,将你带回去。”谢君同缓声说。

“我明白。”兰亭脸庞上露出浅淡释然,谢君同的神色却骤然一变!他抢上前迅速托住兰亭的后背,另一只手抵住她的下颌。

可是晚了。

兰亭的嘴角流出一缕黑血,眼神渐渐涣散,舌下剧毒扩散得很快,她微笑抓住谢君同的衣襟,唇边逸出此生最后的言语:“……不要让我们分开……谢谢你。”

泪从她紧闭的眼角滑落,滴在那册散开的佛经上,干枯的海棠花上留下洇开一抹残红。

九、真迹

“你这样做,不怕皇上追究?”舒天然问。

谢君同将漆黑的匣子收好:“我只答应带兰亭回去。”

天明之前,他投下一把火,完成了兰亭最后的愿望——火焰将她和王顺燃烧在一起,或许,灵魂相拥,来生再无法分离。

在熊熊火光中,舒天然远望着他的侧脸,突然想起那时……他说,相配,不如相陪。纵使孤寂如月,也有浮云相伴。

而兰亭说,爱一个人,未必要撕心裂肺。

在最后淡去的夜色里,她与他隔着数丈的距离,她与兰亭隔着生死的距离,却明白了兰亭的话。爱一个人,未必要撕心裂肺,但心口一定有处最柔软的地方被拨动,轻捻酸楚,怦然温暖;脉搏里一定有根最坚韧的血管被牵扯,子夜遥望,无声滚烫。

两人走出云门寺时,天色已大亮,谢君同提议去喝酒。

山下酒肆人声嘈杂。

舒天然轻握住手中粗糙的瓷杯,在云门寺那样清净的地方呆久了,这市井喧闹的烟火气竟令人感到一种莫名的亲切温暖。

“你还记得那几张欠条吗?”谢君同慢慢问。

“记得。”舒天然奇怪地看了他一眼,不知他为何提起欠条。只见谢君同将几张沾了油渍的欠条从怀里摸出来,在桌上缓缓展平:“这字,是王羲之家族的行草,别人模仿不来的。”

舒天然骤然一愣。

“世人不识真国色,这几幅字,若论市价,至少每张一千金。”谢君同叹了口气。

“我记得兰亭说过,王顺是个身世可怜的私生子,出生便不知道自己的父亲是谁。其实,王羲之嫡传的子孙少之又少,到智永师傅这一代,虽有血脉,书法已无神髓……可这个王顺,却有天赋。”

辩才和尚说,智永禅师曾经误伤过一个孩童,到死也不能释怀。

原来,那竟是他的私生子王顺。

“自己师父的风流事,辩才和尚早就了然于胸。”这才是他误杀王顺之后愧疚之死的原因,也是他将《兰亭序》陪葬入王顺棺木的原因!

舒天然握杯的手顿了顿,终于忍不住大笑几声。王顺是真狂士,世俗礼法在他眼中,当真不如二两劣酒。

“我听说,有先秦的古董陶罐被农妇拿来淘米。”谢君同仿佛看透她心中所想,将杯中酒喝尽,仰头一笑,“王顺,是心甘情愿做那只陶罐吧。”

(完)

爱华网

爱华网