玩牌者

最初接触塞尚,是欣赏他怎么也画不厌的圣维克多山。是的,谁能够拒绝在故乡见到的最初也是最刻骨铭心的风景呢!任何一个热爱故乡,热爱生命的人不但不能,反而会像塞尚一样反反复复地端详、描绘,毫不吝啬地用执着的画笔,用饱满的色彩去勾勒,去描绘。更何况他的家乡是被薰衣草浸润过的,有着梦幻般紫色场景的普罗旺斯。这片有着旖旎风景的土地能够孕育出这样一位伟大的画家也是情理中事。

塞尚在艺术创作中的脚步并不是一路向前的。他睁大眼睛,仔细地观察周围的事物。但是,他看到的和用心灵感知的形象总有偏差,它们折磨着他的眼睛,折磨着他的思想,折磨着他的灵魂,幸运的是他并不怯懦,他勇敢地向前,去探索、寻觅,这个痛苦的过程,因此成了让他化蛹成蝶的过程。他是有着自己的方向的,他希望以最短的距离感知,尽管事物以它们恒久不变的状态冷冷地回应他,他仍然执着,沉迷于自己的领悟与想象。想来,这大概是他的天性使然。

塞尚20岁时,为了满足父亲的意愿,进入大学研读法律。可是他的心思根本不在这上面,那些枯燥的条条框框束缚着他的神经,他实在没法坚持下去。他的父亲,一个成功的帽商思想还算开明,只好同意他去巴黎学画。尽管得到父亲的资助,他仍然没有参加国立美术学校的考试,而是进了一家风气相对自由,学费比较低廉的苏伊赛学院,在那里他结识了毕沙罗,并从此成了好朋友。但是,他从本质上不擅长与人交流,再加上他的笔触粗犷笨拙,因此并未引起大家的注意,更休要提什么赏识了。这让塞尚一度彷惶,他想起父亲曾经说过,“孩子,想想未来吧!人会因为天赋而死亡,却要靠金钱吃饭。”自己在绘画的道路上能否顺利前行,真的很难预料。犹疑之下,他回到家乡,在父亲的安排下到银行做事。1862年,在朋友的帮助和鼓励下,他再度来到巴黎,也就是从这时起,他真正开始了自己的绘画生涯。

塞尚的作品中,人物画占了很大比例。他创作的人物从观感上说,都是比较大而化之的,对于人物的服饰描绘尤其随意。在他的画作中,没有细碎、精微、繁复的线描或者小笔触,他不在人物的外表上下工夫,他把所有的心里都放在了把握人物的性格和神髓上。在他的笔下,人物可能不漂亮,不潇洒,但他的内心,他的气质一定会随着画家的大喇喇的描摹显露出来。也由此,我看到了画家对生活和人生的热爱,他虽然不善言辞,却把自己的一腔热情全部倾注于创作之中。

我对着塞尚的画作长久注视之后,总会冒出一个自己始终找不到答案的问题:他怎么会描摹出那么多层 次的色彩以及他是依了什么样的结构创作作品的?这个问题其实也是画家区别于其他通道的最显著的特征。塞尚在印象派画家中不能算是佼佼者。他参加了三次印象派的画展反响都不强烈,而他听到的声音无非是评论者的不屑和讥讽。这当然是来自主流的排斥的声音,但其中也有值得借鉴的意见。对于那些建设性的意见,他是听进去了,再加上他本来就崇尚古典主义的庄严、典雅的画风,于是他开始尝试着将印象派的手法与两千五百年前雅典艺术的朴拙和几何形状糅合起来。他放下身量,对那些稚拙的形状(点、线、面)进行新一轮的凝视和再创作。

创作于1888——1890年的布面油画《丑角》就是他重新思考和演绎的丰硕成果。那个身着红黑相间菱形衣裤的丑角悠闲地走着,他的右臂弯曲,手中拿着一支细细的银色手杖。在画面中,这手杖并不是绅士派表现的道具。它被小丑夹在臂弯里,向上倾斜着,很有些搞笑的舞台效果。

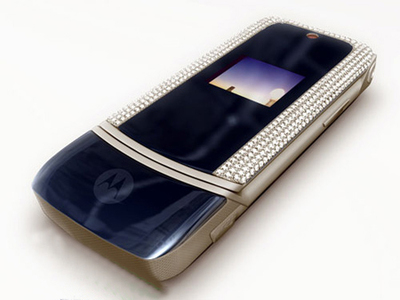

《玩牌者》就更加让人觉得安适了。画面中是几个穿着普通的农人,该是干完农活了。三个农民坐在一张简陋的桌子前面,他们都专注地看着手里的牌,两个对面坐的人戴着旧礼帽,如同以往的人物画,他们的服装仿佛被画笔恣意地涂抹而过,很是粗犷,却自有一种厚重感。因为光线的关系,他们的衣服和墙壁以及墙边的幔帐都闪烁着斑驳而梦幻的色彩。在这幅画作中,塞尚的色彩已经出离了印象派的感觉,他已经达到了自己所追求和希望的境界。

塞尚是伟大的,他是一个寓感性于睿智与理性之中的,收放自如的人。他习惯用自己的眼睛观察,用自己的心灵感知,用自己的画笔描绘已经经由他的思维加工过的事物。他是一个娴熟的猎手,你看他镇定自若,却早将锁定的目标控制。塞尚是伟大的,特别欣赏他的这句话,“要使自己摆脱一种画展,甚至不与任何流派为伍,这是一桩了不起的事。”

爱华网

爱华网