艺术歌曲是欧洲19世纪诗歌与音乐水乳交融的产物,是浪漫主义时代文学理想与音乐成就的智慧结晶。

在艺术歌曲中,音乐以来源于诗歌而又独立于诗歌之外的音乐逻辑整体,对诗歌的总体意境和思想内涵进行刻意的描绘和高度的集中概括。特别是艺术歌曲的伴奏部分,一改旧日的消极陪衬地位,成为以刻画意境、渲染情绪为主要功能的积极因素。在艺术歌曲的创作中,独唱部分似乎是音乐织体中的一个声部,而器乐(主要是钢琴)部分与声乐旋律通过总体创意或是同步构思共同构成音乐逻辑的整体。同时写有伴奏,是艺术歌曲区别于群众歌曲的一大特征。由此,艺术歌曲作为独树一帜的声乐体裁,使舒伯特向世人展示了非凡的创造精神,并为继往开来的舒曼、李斯特、勃拉姆斯、沃尔夫以及格林卡、柴科夫斯基等人提供了开发才能的新天地。

艺术歌曲于20世纪初传入我国,经肖友梅、赵元任、青主、黄自、贺绿汀、冼星海、谭小麟等人之手有过长足的发展。在我军的音乐创作史上,也不乏艺术歌曲名作。这些作品作为以欧洲艺术歌曲为借鉴的产物,也具有对声乐、器乐进行总体构思——即同时写有钢琴伴奏的创作过程。顾工作词、方韧作曲的《我站在铁索桥上》,即是我军旅艺术歌曲中颇为成功的一例。

《我站在铁索桥上》问世于20世纪60年代初期,经当时被称为“全能女高音”的郭淑珍的唱片不径而走、蜚声乐坛。近四十年的广泛传唱,这首脍炙人口的艺术歌曲已经成为音乐会演出和声乐教学中久唱不衰的保留曲目。《铁索桥》(下文统称)曾是笔者百听不厌的作品;70年代,在解放军总后政治部文工团,又曾在方韧同志领导和指导下学习音乐理论和创作,则更是对这部作品独有情钟。

在这部作品中,我军著名诗人、词作家顾工的原诗以第一人称,表现了主人翁在昔日战地回顾当年红军英勇奋战的情景,在回忆的豪壮和追思的遐想之中缅怀先烈的英雄业绩,抒发了英雄主义豪情。

我军已故著名合唱指挥家、作曲家方韧以顾工原诗为基础,以精心设计的音乐结构,为人们展示了一幅气势磅薄的壮丽画卷。

作品的结构

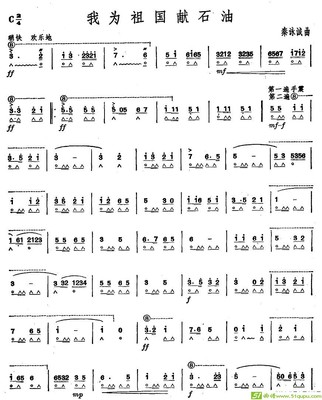

图示如下:

一级结构 | 序奏 | A | B | A1 | |||||

二级结构 | a | 连接 | b | c | d | 连接 | a1 | 补充 | |

小节 | 6 | 14 | 叠5 | 叠18 | 叠15 | 叠12 | 叠11 | 15 | 7 |

调性 | bA | bE | bD | - | - | - | bA | - | - |

终止 | D7 | T | T | T | T | D | D7 | T | T |

作品采用了介于单三与复三部之间的中间型曲式结构:

序奏为一个开放性的乐句;

A部分 为一个相当于乐段的结构;

A-a为(6+8)转调的两个乐句。

连接为一个转调的收束性乐句。

B部分为带有三声中部性质的主题材料并列单三部曲式;

B-b为(叠2+8+8)的对比材料乐段;

连接第40小节叠入了3小节的转调开放性乐句,不单独占据小节数;

B-c为(叠2+6+7)交替调式的乐句及其发展;

B-d为一个开放性的乐句。

连接为向前叠入2小节的(6叠6)两个转调开放性乐句。

A1部分 为相当于乐段的动力性再现结构;

A1-a1为(6+6扩3)的两个乐句;

补充为一个收束性乐句。

作品的调性布局

作品的调性在次一级结构(乐段)中,布局为bA-bE-bD-bD-bA;如将bb视为B-c乐句内部的平行大小调式交替,其三大部分的基本布局为bA-bD-bA,即:T-S-T的调性功能交替。在作品的A部分以bE大调主和弦结束,意味着属调性的提前到来,加速了情绪的高涨。由于下属调性易于回归主调性的自然属性,作品的B部分为下属调域(bD大调),以较大的篇幅造成了对主调性(bA大调)返回的期待感,使主调性所代表的作品基本情绪的再现成为必然。

在这里,作品变通了欧洲艺术歌曲及歌剧咏叹调等三部性结构中常用的T-D-S-T传统调性布局,而在曲式的三大部分结构中以T-S-T的调性关系更接近了我国民族、民间音乐的听觉习惯。

作品的调式特征

在总体的自然大调式框架中,第42-49小节为平行自然小调(bb小调)的进行,其色彩向柔和方面转化,恰当地配合了B-c段的词意,并与前后大调色彩的阳刚之气形成了刚柔相济的对比——此为全曲调式色彩的基调。

在上述主调性和从属调性制约下的音级走向中,除第18小节作为“换音”出现的第Ⅶ级外,本曲大调式的第Ⅳ级、第Ⅶ级以及小调式的第Ⅱ级音均作级进下行,这与我国汉族清乐音阶中的清角、变宫两音进行常规相同。由于作品的和声材料并未“五声化”,我们虽不能将本曲调式判定为bA宫(清乐)调式、bD宫(清乐)调式以及bb羽(加变宫)六声调式等,但仍可将其视为在欧洲大-小调式体系中吸收我国汉族调式因素的一种现象,并以“老百姓喜闻乐见的中国气派和中国作风”作为调式民族化的明证。

作品的和声语言

1722年法国作曲家拉莫创立近代和声功能体系以来,在通常的和声进行中,一般以调式的Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ级和弦作为T-S-D三大功能的代表,称“正三和弦”,用以明确调性;并把Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ级和弦作为三大功能的扩充或延伸,称“副三和弦”,分别属于三大功能组,如:T功能组含Ⅰ、Ⅵ、Ⅲ三个和弦,S功能组含Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ三个和弦,D功能组含Ⅴ、Ⅶ、Ⅲ三个和弦……当然,还有在此基础之上的七和弦、以功能扩张观点的同功能族、同功能群以至功能网内的和弦。在音乐的结构中,副和弦可以替代同组的正和弦发挥功能作用,如:以T-SⅡ-D-TSⅥ替代T-S-D-T等等,也可以把副和弦作为三大功能渐进的中间环节,而把原位正三和弦连续进行作为巩固调性的支柱,仅在句末、段尾使用,并成为曲式结构分析中句、段的划分依据。这样,和声中就有了根音为四、五、二度关系的进行,称“功能性进行”或“强进行”;以及根音关系为三、六度的进行,称“色彩性进行”或“弱进行”(勋伯格还将其细分为“升进行”和“降进行”),在两类不同进行的基础上,形成了二百多年以来的欧洲传统或古典和声语言。它作为音乐语言的诸要素之一,是主调音乐织体中极为重要的表情传导工具。

在“铁索桥”中,作曲家在句、段内尽量以副和弦在正三和弦中穿插,在丰富和声色彩的同时,保持和声进行的基本动力,推迟终止式的发生——造成“悬念”以利乐思及情绪的展开。作品的序奏的第1-第6小节、A部两乐句尾、B-b段的进入和结尾、B-c段的句末和段尾等都以和声的强进行推动了激越情绪的表现。同时,在对欧洲传统和声语言的借鉴之中,与贴近我国汉族调式的旋律珠联壁合,全无生硬、晦涩之感,更无那种“西服革履与中式挽裆裤混穿”的难堪,由此可见我国六十年代和声技法“洋为中用”的成功。

作品的结构特征

作品借鉴了源自十八世纪意大利那不勒斯乐派歌剧咏叹调的Dacapo曲式(即复三部曲式),并根据内容需要,将A和A1部分缩减为乐段结构。这一结构使乐曲始端激荡的情绪在否定之否定后得到了集中的肯定和强调,它与我国民族、民间音乐中正—反-合的结构不谋而合,足以引发听众情感思维起伏叠宕的共鸣。

作品的曲式前有序奏,后有补充,三大部分之间有连接部分,在三大部分内部还有结构的细分。

在根据内容而设定的曲式结构中,A部分与A1部分均为一个简单的相当于乐段的结构,B部分作为主题材料并列单三部曲式具有类似“三声中部”句、段分明的结构。但在B部分内部,B-b的乐段结构,B-c的乐句及其发展,B-d的宣叙性的开放乐句,呈现出结构的复杂化,甚至含有一定的展开性质。如此简单——繁复——简单的格局,体现出呈示—对比(展开)—再现的结构功能,在表现心潮激荡与动态描绘及静思冥想相对比的过程中,展现出层次分明,逻辑严谨的音乐思维形式。

另外,处于作品两端的非方整结构又与中间部分近似的方整性结构形成动荡—平稳—动荡的对比。如果说,呈示和再现意味着相对平稳,对比(展开)具有动荡的含义;那么,在总体结构的部分之间与部分的内部,曲式的整体将动感在不同层次上相互错落,使“铁索桥”大气磅薄的情景动态有了运动的基础,如:

部分 之间 | A | B | A1 | A | B | A1 | |

简单 | 繁复 | 简单 | 平稳 | 动荡 | 平稳 | ||

部分 内部 | A | B | A1 | A | B | A1 | |

非方整 | 方整 | 非方整 | 动荡 | 平稳 | 动荡 |

再者,作品的宏观、中观以及微观结构,在小节数上都表现为先短后长,它跨跃了三大部分的“时空”,贯穿了“入口要小、开掘要深”的文理含义,有利于情绪的螺旋式上升——直至全曲的最后高潮,仍能意犹未尽,向着理想境界“进军”。这也体现了艺术歌曲作为十九世纪浪漫主义音乐风格的产物的本来面貌,并为特定音乐形像的展开,铺陈了这一宏伟建筑的基本构架。

作品的主题材料

A部分

A-a主题 (7-9小节)在3/4拍子和切分音型以及和声的强进行的三重动力之上,旋律声部下行四度、上行八度大跳、下行三度和环绕加饰后的二度下行,以及下声部的下行级进,勾勒出“我站在铁索桥上,桥身在轻轻地摇晃……”的特定环境,触景生情地将词意升华为心潮激荡的基本情绪。它是全曲音乐材料的核心。

连接材料(20-23小节)抑扬格的下行乐汇以三次下行模进,在低音部震音的配合下,描绘了大渡河白浪滚滚的激流,像征着主人翁心潮澎湃的思绪。

B部分

B-b曲首乐汇(24-25小节)加饰的上行大三度,类似我国戏曲的“导板”或“叫散”,发出了英勇无畏的号召,它是B-b段的核心音调。

B-b主题(26-29小节)加饰的下行四度以A-a主题“并头”派生,及加经过音的下行五度,坚定,深沉而悲壮,在催人奋进的鼓点般的伴奏下,展现出红军英勇作战的激烈场面。

B-c主题(44-46小节)加饰的下行四度仍与A-a主题有“并头”派生关系,及加饰的下二度音调,是深情的感叹,有一种追忆的性质。

上述主题材料是全曲的主要音乐形像,通篇乐曲将以它们为基础展开。

作品主题的发展

序奏(1-6小节)铿锵有力、起伏跌宕的核心音调作上二度变化模进,一幅气势磅薄的宏伟画图展现在人们面前,它饱含着英雄主义的激情,激越而豪放。

A部分(7-20小节)

A-a主题作为前乐节,与保持主题旋律线而自由模进的后乐节构成前乐句,后句前乐节是主题材料的逆行,它与综合前述两进行的后乐节构成第二乐句。在这两句间的四个乐节中,第一乐节上行八度大跳的激越、第二乐节变化为上行五度的承接,第三乐节下行六度的峰回路转以及第四乐节上行四度的慷慨激昂,恰为我国民间音乐起-承-转-合的陈述结构,临摹了主人翁身历其境的自然景观,在字里行间抒发了与咏物并行的壮志豪情。

连接部分 描绘景观、象征心境的滚滚音流导入往事回顾的画面。

B部分(24-67小节)

B-b乐段犹如一声呐喊的曲首乐汇紧接B-b的激战主题,后乐句以前句音调,综合呐喊音调派生的模进至高潮“冲破了敌人的火网”。句尾以激战式音型叠入与下段开始之间的连接。

B-c乐句作自由逆行的前述呐喊动机将情绪大幅转折,与核心主题相去不远的B-c主题以柔和的自然小调深浸在深情的回忆中,以今昔对比作无限的感慨。

B-d乐句 叠入的情绪补充意犹未尽,其后扩充部分使瞻仰先烈的表述,更显语重心长。

在B部分范围内,b段后句承接前句音调,B-c段情绪大幅转折,其后句的高潮与B-b段尾句音调相合——这是又一次部分内的起-承-转-合。

连接部分情绪再度转折,鼓点般的音型先快后慢推出序奏的音调。曲首动机在71小节以ff的力度高五度强奏,成为全曲情感螺旋式上升的又一级台阶。

A1部分(71-98小节)

A1-a1变化再现,在更激越的情绪中咏物言志、触景生情!段尾在最后一次B-b段曲首动机诞生的呐喊音调更显激情满怀。随后的补充与曲首的核心音调遥相呼应,它是述说,是呼喊,是纵情高唱!——全曲情感的螺旋式上升也达到了顶峰!

全曲主题材料的陈述呈现出如下形态:

部分 之间 | 正 | 反 | 合 | |||||||||

A-a | B-b | B-c | A1-a1 | |||||||||

部分 内部 | 起 | 承-转 | 合 | |||||||||

乐节 | 乐节 | 乐节 | 乐节 | 乐句 | 乐句 | 乐节 | 乐节 | 乐节 | 乐节 | 乐节 | 乐节 | |

起 | 承 | 转 | 合 | 起 | 承 | 转 | 合 | 起 | 承 | 转 | 合 | |

主题材料在全曲三大部分的正-反-合的结构内,其陈述中两个层次的起、承、转、合四阶段运动,在音乐材料高度集中统一以增强音乐易解性的同时,构筑了巧夺天工的神奇框架。在这植根于民族文化土壤的逻辑力量中,组织有序的音流满载气吞山河的壮志豪情一泻千里。

作品的词曲结合

宏观层次作品概括诗歌中触景生情、咏物言志,回顾历史、遐想追思,——旨在缅怀先烈、颂扬英雄主义的词意,塑造了豪放——激情——深情——复又豪放的,含有起、承、转、合四个阶段运动逻辑的,独立于歌词之外的生动的音乐形像。

中观层次A-a部分,以核心主题的发展与“在桥上”、“桥身晃”、“头上云雾”、“桥下滚”等“三桥一雾”共同构成了起、承、转、合的过程。B部分以三主题并列配合了场面的追忆和追思遐想。A1-a1部分将作品首段再次予以升华和发挥。

微观层次一方面,作品注意了旋律线的起伏与汉语四声的配合,如:“大渡河的白浪”中,dà、dù、hé、dì、bái、làng以bb、bb、be、低八度be、bd、c、f、g、be唱出,既保持了音乐主题自身的造型性,又完全适应了汉语中阳平及去声要求,避免了倒字的出现。在顾及音乐形像的完整性不得不伤及四声时,则以我国戏曲“先倒后正”或“先正后倒”的方式处理,如:“激烈战斗的楼房”中,ji、lìe以f、bb、ba唱出,“激”即作了先倒后正的处理;lóu、fáng则以c、bb、ba、bb唱出,“楼”即为先正后倒的处理。再者,为了加强“念白”式的叙述性语气,如:英勇的、勇士们哪、一根根、密密的……等等,都以同音反复唱出,以歌词声韵的力量协助音乐的“说唱化”进行。

另一方面,作品十分考究地处理了旋律与语言的节奏关系,如:“桥身在轻轻地摇晃”中,“桥身”的重音在后,“轻轻地”重音在前,“摇晃”是重音相叠,其中的重音都以长时值的音符唱出。——如此范例,比之皆是。

微观层次的词曲结合,实际是上述两个方面的有机搭配,——既保证了听清词意,又不拘泥于个别字音,使歌词能以朗颂音调唱出,以声乐艺术形像的完整性达到了词曲最佳结合的艺术标准。正如方韧同志本人所说:“写好以后,要大声唱一唱,看看有没有倒字。“在这里,我们感到聂耳、冼星海在词曲结合中的传统得到了继承和发扬。

抗日战争时期,年仅十九岁的上海大学生方韧,曾赴延安在冼星海班学习作曲和指挥。全国解放后,又在中央音乐学院苏联专家班学习。在总政歌舞团、总后政治部文工团工作期间,时时见其考问年轻的文工团员:“听一听,这是几度?”“向上、向下各唱一个大三度,试试看!”“在和声中怎样转调?……再看他为笔者修改作品的手迹……使人感到,他是一位功底深厚的学者型艺术家。一九七三年,当笔者问及“铁索桥”时,他说:“这首歌没有写好”。不久,他便作了修改——演唱和伴奏部分都作了精心的调整。迫于时代和环境的要求,中间部分加入了“大庆、大寨”之类的歌词……保留至今的1983年版中,歌词恢复了原貌,精心调整后的音乐得到了保留,显示出高雅的格调和深厚的功力。

笔者数年来一直担任《曲式与作品分析》课程的教学工作,正当本人陶醉于西方曲式的宏篇巨制、精雕细琢——处于“数典忘祖”的得意之时,蓦然回首——在我们人民解放军的诗山歌海中,居然也有在欧洲“列强”面前比之毫不逊色、如此鬼斧神工的力作!

《我站在铁索桥上》这首久唱不衰的艺术歌曲,作曲家以语义明确的调性布局、刚柔相济的调式色彩、充满动力的和声、刻意描绘的织体、精心设计的结构、巧夺天工的主题发展,以及别具匠心的词曲结合,建成了一座气贯长虹的英雄主义大厦——可谓“博大”;作品中双层次动感错落的曲式结构和双层次起、承、转、合的主题材料发展,针线严密、逻辑严谨,以凝练的语言结构唱出了浩然正气的赞歌——可谓“精深”;作品不仅表现出学习欧洲十八、十九世纪以来经典作曲技法的深厚功底和谙熟的运用,而且还在调性布局中贴近我们民族的听觉习惯,在调式进行中吸收民族调式的因素,并以和声语言与其珠联壁合,还有三部性曲式结构的“正-反-合”以及主题材料发展的“起-承-转-合”等等,都与我国民族文化的底蕴相关;这里,一是借鉴,二是相关,两者又以我们民族历史的题材为根基,其触景生情、咏物言志又是我们博大民族文化的积淀……正可谓“底蕴丰厚”。因此,我们可以说《我站在铁索桥上》是博大精深、底蕴丰厚的英雄主义赞歌。

在这座恢宏的音乐大厦面前,那些卿卿我我的无病呻吟是多么渺小!那些故弄玄虚的雕虫小技是多么无聊!那些将自己的精神世界作为金钱去典当的灵魂是多么令人作呕!……面对这些,我们不能不拍案而起——致敬吧!先生们!在我们的面前是一座代表军旅艺术歌曲的丰碑,是一代代青年作曲家学习的典范,我们愿不遗余力,奉其为二十世纪中国军旅艺术歌曲的经典篇章!

爱华网

爱华网