在中国新诗史上,崛起于三十年代的戴望舒,上承中国古典的余泽,旁采法国象征派的残芬,不但领袖当时象征派的作者,抑且遥启现代派的诗风,确乎是一位引人注目的诗人。可是就诗论诗,戴的成就仍然是有限的。

产量多寡,当然不是评判艺术高下的重要标准。风格有无变化,诗境有无拓展,却不容忽视。戴望舒的作品,从《望舒诗稿》到后期的《灾难的岁月》虽也有些变化,但其发展不足令人刮目相看。他的诗风,基本上仍是阴柔雅丽的,他的语言并无多大弹性,二十多年中亦少发展与蜕变,因此其作品之间的差异,主要仍是题材上的,不是语言上的。

三十年代的诗人大都面临一个共同的困境:早年难以摆脱低迷的自我,中年又难以接受严厉的现实,在个人与集体的两极之间,既无桥梁可通,又苦两全无计。真正的大诗人一面投入生活,一面又能保全个性,自有两全之计,但是从徐志摩、郭沫若到何其芳、卞之琳,中国的新诗人往往从一个极端跳到另一个极端,诗风“变”而未“化”,相当勉强。戴望舒以四十五岁的盛年逝于一九五零年二月,不必分割自己去迁就另一个极端,适应另一个现实,仍算是幸运的。

戴望舒作品的水准,高下颇不一致,真正圆融可读的实在不多。大致说来,他的毛病出在意境和语言。比起徐志摩的气盛声洪来,戴望舒的作品显得柔婉沉潜,较为含蓄。这只是指他的成功之作,可惜他往往失手,以致柔婉变成了柔弱,沉潜变成了低沉。往往他的意境是空虚而非空灵,病在朦胧与抽象,也就是隔。早期的成名作《雨巷》,在音调上确比新月之作多一些曲折,难怪叶绍钧许为新诗音节的一个新纪元。以今日现代诗的水准看来,《雨巷》音浮意浅,只能算是一首二三流的小品。以三、四段为例:

她彷徨在这寂寥的雨巷,

撑着油纸伞

像我一样,

像我一样地

默默彳亍着,

冷漠,凄清,又惆怅。

她静默地走近

走近,又投出

太息一般的眼光,

她飘过

像梦一般地,

像梦一般地凄婉迷茫。

这样的诗境令人想起“前拉菲尔派”的浮光掠影。两段十二行中,唯一真实具象的东西,是那把“油纸伞”,其余只是一大堆形容词,一大堆软弱而低沉的形容词。“冷漠”、“凄清”、“惆怅”、“凄婉迷茫”、“寂寥的”、“太息一般的”、“像梦一般的”:数一数,十二行中竟有九个形容词。内行人应该都知道,就诗的意象而言,形容词是抽象的,不能有所贡献。真正有贡献的,是具象名词和具象动词,前者是静态的,后者是动态的,但都有助于形象的呈现。诗人真正的功力在动词和名词,不在形容词;只有在想像力无法贯透主题时,一位作家才会乞援于形容词,草草敷衍过去。“像梦一般的”是一个身份较为特殊的形容词,和“寂寥的”一类单纯形容词不同,因为它是依附在一个名词之上的。可惜它依附的是“梦”,。不是一个鲜明硬朗的东西。诗人一旦陷入这些“不可把握的东西”(theintangibles)之中,要再自拔是很不容易的。二十世纪初年(一九〇九至一九一七)兴起于英美诗坛的“意象派运动”,大声疾呼要打倒的,正是这种不痛不痒不死不活的廉价朦胧,低级抽象。可憎在时间上紧接其后的早期中国新诗,竟泥乎其中而不知自拔。

戴诗意境之病,一为空洞,已如上叙,另一则为低沉,甚至消极。人生原多悲哀,写人生,往往也就是在写生之悲哀。可是悲哀尽管悲哀,并不就等于自怜自杀,向命运投降。真正的悲剧往往带有英雄的自断,哲人的自嘲,仍能予人清醒、崇高、升华之感,绝不消沉。大诗人的境界,或为悲壮,或为悲痛,或为悲苦,但绝不意象消沉。戴诗的悲哀,往往止于消极,不能予人震撼之感。且以《我的记忆》为例:

我的记忆是忠实于我的,

忠实甚于我最好的友人。

它存在在燃着的烟卷上,

它存在在绘着百合花的笔杆上,

它存在在破旧的粉盒上,

它存在在颓垣的木莓上,

它存在在喝了一半的酒瓶上,

在撕碎的往日的诗稿上,在压干的花片上,

在凄暗的灯上,在平静的水上,

在一切有灵魂没有灵魂的东西上,

它在到处生存着,像我在这世界一样。

它是胆小的,它怕着人们的喧嚣,

但在寂寞时,它便对我来作密切的拜访。

它的声音是低微的,

但是它底话是很长,很长,

很多,很琐碎,而且永远不肯休:

它的话是古旧的,老是讲着同样的故事,

它的音调是和谐的,老是唱着同样的曲子,

有时它还模仿着爱娇的少女的声音,

它的声音是没有气力的

而且还夹着眼泪,夹着太息。

它的拜访是没有一定的,

在任何时间,在任何地点,

时常当我己上床,朦胧地想睡了;

或是选一个大清早,

人们会说它没有礼貌,

但是我们是老朋友。

它是琐琐地永远不肯休止的,

除非它凄凄地哭了,

或是沉沉地睡了,

但是我是永远不讨厌它,

因为它是忠实于我的。

像“记忆”、“希望”、“时间”这一类抽象观念,用诗来表现很难求工。知性的探讨,原非中国古典诗之所长。这样的主题,到了英国玄学派或美国女诗人狄瑾荪(EmilyDickinson)的手里,才有好戏可看。戴望舒的处理是失败的。这首诗只有松散的情调,浅白的陈述,但是没有哲理的探讨,缺乏玄学的机智和深度。在戴望舒的笔下,记忆只是一种软弱低沉的声音,唤起的心境只是感伤与自怜,可见戴氏的知性天地是如何狭小。这样冗长琐碎的一种记忆,诗人竟然“永远不讨厌它”,不能不说是一种病态。一位诗人,长与“眼泪”、“太息”为伍,还要“凄凄地哭”、“沉沉地睡”,同时自己记忆所托的事物不外是“破旧的粉盒”、“压干的花片”、“凄暗的灯”、“颓垣的木莓”,可说在颓废之外,更予人脂粉气息之感。这种脂粉气,在戴诗之中简直俯拾皆是,包括下列的两段:

可是不听你啼鸟的娇音,

我就要像流水地呜咽,

却似凝露的山花,

我不禁地泪珠盈睫。

(摘自《山行》)

把桃色的珠放在你怀里,

把桃色的珠放在你枕边,

于是一个梦静静地升上来了。

(摘自《寻梦者》)

承受了法国象征主义的传统,戴望舒在《论诗零札》里强调:“诗最重要的是诗情上的nuance,而不是字句上的nuance,”所谓nuance是指色调或含意上微妙精细的变化,其逐步增减的层次甚难觉察。戴氏这句话说得不太妥当:第一,诗情原藉字句以传,本无所谓谁更重要,真正重要的还是诗情所至,字句能否密切配合,正如颇普所云:“音之于义,应如回声。”第二,就诗而言,最重要的该是有话可说,而不是在镜花水月暗香疏影之间顾盼斟酌,味其妙变。有话要说,有重要的话要说,才谈得上说的方式;一位诗人只有在无话可说的时候,才会用nuance一类的托词来粉饰吧。罗丹的雕刻,梵谷的绘画,叶慈的诗,都是生命力的洋溢,形式自然饱满充足,何待细琢什么nuance?戴望舒在绝对的标准上,只是一位二流的次要诗人(minorpoet)。大诗人与次要诗人的分别,在乎生命力之盛衰强弱,而不在字句的表面品质。其实,不少次要诗人的作品反而显得更细腻些。浩思曼的诗无懈可击,但并不伟大。

在《论诗零札》中戴氏又说:“诗不能借重音乐,应该去了音乐的成份。是不能借重绘画的长处。”深受法国象征诗派影响的戴望舒,竟发此论 ,实在令人费解。这两句话,究竟是否和马拉美或当时的闻一多抬杠,不得而知。戴氏在此只孤零零地提出了这两个意见,并未加以阐述或发挥,所以意见仍然只是意见,不能成为理论。我认为这两句话完全不负责任,因为中外古今的诗,都不能没有节奏和意象。以“音乐的成份”而言,律诗和十四行严密的格律固然富于音乐性,即使利用口语节奏的自由诗,只要安排得好,又何尝没有音乐性呢?音乐性,是诗在感性上能够存在的一大理由,“去了音乐的成份”,诗的生命便去了一半了。所谓音乐性,可以泛指语言为了配合诗思或诗情的起伏而形成的一种节奏,不一定专指铿锵而工整的韵律。中文天生就有平仄的对照,不要说写诗了,就是写散文,也不能不讲究平仄奇偶的配合。即使戴望舒自己,讲了这一番诗话之后,不也仍在写脱胎于新月体的格律诗吗?直道他最后的一首诗《偶成》,他也未能摆脱“音乐的成份”,未能摆脱早期格律的滥调:

如果生命的春天重到,

古旧的凝冰都哗哗地解冻,

那时我会再看见灿烂的微笑,

再听见明朗的呼唤——这些迢遥的梦。

这些东西都决不会消失,

因为一切好东西都永远存在,

它们只是象冰一样凝结,

而有一天会像花一样重开。

看得出来这是一首“新文艺腔”的劣作:韵压得太爽利,第一段四个(国语)去声韵脚,压得太峭;节奏的起伏太机械化,太轻易;诸如“生命的春天”、“灿烂的微笑”等等形容词加名词的片语,也空洞乏味,言之无物。显然,这是一首乐观的诗,但是,其中再三的保证并无真正的信念来支持;所以没有力量。

戴望舒的语言,常常失却控制,不是陷于欧化,便是落入旧诗的老调,能够调和新旧融贯中西的成功之作实在不多。且以前引的那首《我的记忆》为例。全诗一共三十二行,记忆的代名词“它”字竟用了二十次之多,“的”字用了三十四次,读来十分累赘。同时,句法不但平铺直叙一如散文,而且一再重复,显得十分刻板。第二段九行,一直保持“它生存在……之上”的句法,显得毫无弹性。诸如“它在到处生存着”和“它便对我来作密切的拜访”等句,简直不像中文;这样的句子即使出现在译文里,也是败笔,何况是在诗人的笔下?艾青在《戴望舒诗选》的序里,竟说这首诗“采用现代的日常口语,给人带来了清新的感觉”,足见艾青对于何为口语,何为纯净中文,也认识不清。其实艾青诗中欧化情形之严重,更甚于戴,大巫看小巫,当然看不出毛病来。再举《对于天的怀乡病》首段为例:

怀乡病,怀乡病,

这或许是一切

有一张有些忧郁的脸,

一颗悲哀的心,而且老是缄默着,

还抽着一支烟斗的

人们的生涯吧。

七行诗句法的骨干,其实是“这或许是……人们的生涯吧”。此地“人们”一词,拥有三个形容子句:一是“有一张有些忧郁的脸,一颗悲哀的心”,二是“老是缄默着”,三是“抽着一支烟斗的”。三个句子用“而且”与“还”相联,前面更冠以总形容词“一切”。数一数横阻在“是”与“人们”之间的,共为三十二字,文法繁复,字句琐碎,即使在欧化文体之中,也只能算下品。再看他的《村姑》这首诗:

村里的姑娘静静地走着,

提着她的蚀着青苔的水桶;

溅出来的冷水滴在她的跣足上,

而她的心是在泉边的柳树下。

这姑娘会静静地走到她的旧屋去,

那在一棵百年的冬青树荫下的旧屋。

而当她想到在泉边吻她的少年,

她会微笑着,抿起了她的嘴唇。

她将走到那古旧的木屋边,

她将在那里惊散了一群在啄食的瓦雀,

她将静静的走到厨房里,

她将静静地把水桶放在干蒭边。

她将帮助她的母亲造饭,

而从田间回来的父亲将坐在门槛上抽烟,

她将给猪圈里的猪喂食,

又将可爱的鸡赶进她们的巢里去。

在暮色中吃晚饭的时候,

她的父亲会谈着今年的收成,

他或许会说到他的女儿的婚嫁。

而她便将羞怯地低下头去。

她的母亲或许会说她的懒惰,

(她打水的迟延便是一个好例子,)

但是她会不听到这些话,

因为她在想着那有点鲁莽的少年。

这首诗的构思和布局本来不坏,坏在语言。冗长而生硬的散文句法,读起来有如西洋诗的中译,或是唐诗的语译,意思是可解的,但不是中文。一共只有二十四行,却有十二个“她”,一个“他”,九个“她的”,一个“他的”,一个“它们的”,共为二十四个,平均每行一个代名词;其实大半可以删去,结果不但无损原意,而且可以净化语言。其次,形容子句用得太滥:“在泉边吻她的少年”,“从田间回来的父亲”等都是例子。每个名词头上都顶着这么一个大帽子,真是吃力。还有一项严重的欧化,便是表示未来或常态的“将”与“会”;作者在诗中一共用了七个“将”,六个“会”,画蛇添足,反而损害了中文动词的优越弹性。此外,有些事情,英文用“形容词加名词”来表达,中文用一个浑成的短句就可以了。例如末段的前两行:

她的母亲或许会说她的懒惰,

(她打水的迟延便是一个好例子,)

在西洋语法的影响下,戴氏陷入了“某人的某事”的公式,竟忘了中文的语法是说“某人如何如何”。现在把这两句改写于后,看是否比较象中文:

母亲或许会说她懒惰

(她打水迟归,便是好例子,)

欧化之病既已诊断如上,让我们把《村姑》全诗改写一遍,看看我的处方是否有效:

村里的姑娘静静地走着,

提着青苔剥蚀的水桶;

冷水溅滴在她的跣足上,

她的心却在泉边的柳树下。

她静静地走到旧屋子去,

百年的冬青树下,那旧屋;

想到在泉边吻她的那少年,

她便微笑,抿起了嘴唇。

她走到那古旧的木屋边,

惊散了一群啄食的瓦雀,

她将静静的走到厨房里,

静静地,把水桶放在干蒭边。

有时,她帮着母亲做饭,

父亲从田间回来,坐在门槛上抽烟。

她喂罢猪圈里的猪,

又把可爱的鸡赶进巢里。

在暮色中吃着晚饭,

父亲谈起今年的收成,

或许还说到女儿的婚事。

她便羞怯地低下头去。

母亲或许会说她懒惰,

(她打水迟归,便是好例子,)

但是她听不进这些话,

正想着那有点鲁莽的少年。

删改后的《村姑》当然仍非上好的作品。我所做的,只是依照作者原意去芜存菁,删多于改,并无脱胎换骨之意。《村姑》原诗的缺点太多,令人有欲改无从之感。换一位真正的高手来写,该不会在三段诗中用上四次“静静地”,也不会为了填空而写出“可爱的鸡”这么空洞的字眼。这种毛病,说明了一般新诗,未得西洋诗之妙谛,先已自绝于中国古典的传统,在词藻和字汇上有多贫乏。“可爱的”尤其是一个没有形象的形容词,在感性上毫无效果。作者说鸡是可爱的,读者却想像不出怎么个可爱来,说了等于没说。方旗的诗句:

新雏啁啾检视羽翼

寥寥的八个字,有形有声,便攫住了鸡雏的生命(原注:见方旗诗集《端午》中《新雏》一诗。《端午》一九七二年出版于台北。)。如果方旗敷衍塞职,他大可漫不经心,诌出“冰心式”的空洞诗句:多可爱啊!这些小鸡!同样,在《村姑》里,“可爱的鸡”也是想像无力的表现。一定要填上一个形容词的话,至少也应该“啁啾的新雏”或者“争虫的鸡群”吧。

无论如何,删改后的《村姑》比起未删的原作来,毕竟眉清目秀,瞭然得多了。我删掉的,大半是中文不需要更承受不起的代名词,辅动词。联系词,形容子句等——一句话,语法上的种种“洋罪”。所谓“新文艺腔”,就是甘受洋罪的一种文体,看起来是中文,听起来却是西语,真是不中不西的畸婴。《村姑》原作295字,删后减为236字。一首相当有名的新诗,为什么删掉50多字,只留下五分之四的篇幅后,不但无损原意,反而有助表达呢?难道所谓新诗,只是一种漫不经心的“填字游戏”吗?把纯净的中文扭曲成洋腔,把大量本国的和外国的冗词虚字嵌进节奏的关节里去,就成了新诗的语言了吗?

同属欧化的失败之作,在戴诗之中尚有《断指》、《祭日》、《十四行》等等,不再一一列举。另一方面,戴氏语言之失,却来自中国的旧诗。新诗人虽然间接都受西洋诗的影响,但同时也多少师承中国诗的传统,只有艾青、田间等少数作者是例外。以戴望舒与何其芳为例,两人都向古典诗词挹取芬芳,可是戴的语言就不如何其芳那么纯。戴写过一首《秋》,何也写过一首《秋天》,两诗题材相同,一比之下,便发现何的语言甘醇有味,富于中国情韵,戴的语言就较为平白松散,嚼之无味。

再过几日秋天是要来了,

默坐着,抽着陶制的烟斗,

我已隐隐听见它的歌吹,

从江水的船帆上。

它是在奏着管弦乐;

这个使我想起做过的好梦;

我从前认它为好友是错了,

因为它带了忧烦来给我。

林间的猎角声是好听的,

在死叶上的漫步也是乐事,

但是,独身汉的心地我是很清楚的,

今天,我没有这闲雅的兴致,

我对它没有爱也没有恐惧,

你知道它所带来的东西的重量,

我是微笑着,安坐在我的窗前,

当飘风带着恐吓的口气来说:

秋天来了!望舒先生!

(戴望舒《秋》)

震落了清晨披满着的露珠,

伐木声丁丁地飘出幽谷。

放下饱食过稻香的镰刀,

用背篓来装竹篱间肥硕的瓜果。

秋天栖息在农家里。

向江面的冷雾撒下圆圆的网,

收起青鳊鱼似得乌桕叶的影子。

芦蓬上满载着白霜,

轻轻摇着归泊的小桨,

秋天游戏在鱼船上。

草野在蟋蟀声中更寥阔了,

溪水因枯涸见石更清冽了。

牛背上的笛声何处去了?

那满流着夏夜的香与热的笛孔?

秋天梦寐在牧羊女的眼里。

(何其芳《秋天》)

相比之下,何其芳的意境浑成,音调圆熟,语法自然且多变化,除了篇末的牧羊女略带一点异国情调之外,通篇的感觉都是中国乡土的风味(原注:港大与中大出版的《现代中国诗选》,于何其芳的作品竟不选此诗,反选了不如此诗的《我想谈说种种纯洁的事情》等篇,殊堪惋惜。)。戴望舒的一首就逊色得多。何诗是无我之境,感觉的焦点全在秋天本身。戴诗是有我之境,咏的是诗人对秋天的观感。何诗富感性,故真切。戴诗感性稀薄,知性也不强烈,对秋天之所以为秋探讨得不深入也不明彻。“你知道它所带来的东西的重量”一句,换了狄瑾荪那样富于玄学派机智的诗人,当能写得更美,更曲折,更饶意趣(原注:可参阅狄瑾荪《冬日的下午》诗。)尽管戴诗也咏及踏叶听角之类的秋兴,但全诗予人的感觉仍是带点欧化的。主要的原因仍在语言。何的《秋天》里,不少句子都省去了主语,从头到尾,更不见一个代名词,这才是中文诗的常态。戴诗则不然,十七行诗用了十六个代名词,我,你,它,一应俱全,诗境为之零乱。何诗三次直言秋天,“拟人格”的运用在虚实之间,笔触较快。戴诗提到秋天,一共八次,除了两次直呼之外,其余六次都用“它”代替,在中文里,这种手法未免过于落实,太散文化了。在古典诗里,咏时咏物之作,诗题既已标明,诗中往往就不再直呼其名,至于代名词,更罕见使用。苏轼咏海棠七古,近三十句而不称其名,便是一例。古典的含蓄不泥,我们的新诗人似乎很少体认。

戴望舒接受古典的影响,往往消化不良,只具形象,未得风神。最显著的毛病,在于词藻太旧,对仗太板,押韵太不自然。以下各举一例为证:

我没有忘记:这是家,

妻如玉,女儿如花,

(《过旧居》)

贝壳的珠色,潮汐的清音,

山风的苍翠,繁花的绣锦,

(《示长女》)

我们彳亍在微茫的山径,

让梦香吹上了征衣,

和那朝霞,和那啼鸟,

和你不尽的缠绵意。

(《山行》)

诸如此类的毛病,在戴诗里经常发现。艾青却说:“构成望舒的诗的艺术的,是中国古典文学和欧洲的文学的影响他的诗,具有很高的语言的魅力。他的诗里的比喻,常常是新鲜而又适切。”(原注:见《戴望舒诗选》艾青之序)我认为实际上并不如此。除了在极少佳作之中,戴诗的语言非但没有魅力,甚至不够稳妥,有时竟还欠通。再看三个例子:

你看,湿了雨珠的残叶,

摇摇地停在枝头,

(湿了泪珠的心儿

轻轻地贴在你心头。)

(《残叶之歌》)

在一口老旧的,满积着灰尘的书厨中,

我保存着一个浸在酒精瓶中的断指;

每当无聊地去翻寻古籍的时候,

它就含愁地勾起一个使我悲哀的记忆。

(《断指》)

在疲倦的时候,

我常是暗黑的街头的踯躅者,

(《单恋者》)

在《残叶之歌》中,心儿如何贴在心头,令人费解。就算心儿可以贴在心头吧,也只是陈腔而已。在《断指》中,前三行累赘,末行近于不通。“含愁地”和“使我悲哀的”,意相近而语相淆,重复的形容反而对不准焦点。“长安不见使人愁”,岂不言简意赅,一定要说“我哀长安不见使人愁”,反倒使人茫然了。这四行冗句如能改短如下,诗意也许反而清楚些:

在一架旧书厨里,灰尘满积,

有一个酒精瓶,久浸着一支断指;

每当无聊,去翻寻古籍,

就勾起我悲哀的记忆。

《单恋者》中的“踯躅者”,也是一个不大不小的毛病。这毛病来自译文,久之,在作家笔下也成为“正格”了。本来,西文所说“萧伯纳是一位素食主义者”,便等于中文的“萧伯纳吃素”。可哀的是,目前的作家大半避简就繁,爱跟在西文的背后喋喋饶舌,受其洋罪。中国古典文学里,用起“者”字来,都简洁浑成,不致于拗口。“负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应”是一例。“谁知林栖者,闻风坐相悦”是一例。“客有吹洞箫者”又是一例。戴望舒笔下的“踯躅者”,所以不妥,是三字均为双声,听来重浊刺耳,同时前文“暗默的街头的“偏偏又是颇为新文艺腔的白话,文白相牴,很不和谐。不过这种毛病并非戴氏所独有;“我是一个……者”的公式早已为欧化新文学作家普遍接受了。在《冰心诗集》的后记里,巴金就这么说:“十几年前我是冰心的作品的爱读者。”其实在纯正的中文里,我们不说“我是一个……者”只说“我如何如何”。前论戴诗之拗句,只要改成:“暗黑的街头,我常踯躅。”就可以把“者”字化解于无形了。

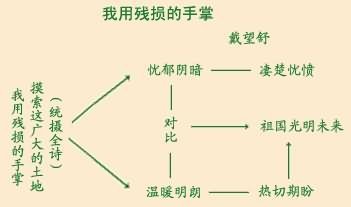

至于一般评论戴诗的人所谓反映现实之作,我认为《断指》、《祭日》、《村姑》、《元旦祝福》、《心愿》、《等待之一》、《过旧居》、《示长女》、《口号》等,或太欧化,或太抽象,或太陈旧,都不能算是好诗。《等待之二》较为坚实有力,但也未到成功之境。最成熟最自然的两首,是《狱中题壁》和《我用残损的手掌》。可惜前者未能完全摆脱欧化,民族感也未能充分发挥;后者的语言颇有张力,节奏的起伏也颇能吻合诗情,但仍不是一篇真正撼人的杰作。

抒情小品之中,《烦扰》和《白蝴蝶》,一空灵,一自然,都是完整无缺的隽品。但真正富于中国情韵,语言又纯厚天然的,是下面这两首:

旅思

故乡芦花开的时候,

旅人的鞋跟染着征泥,

粘住了鞋跟,粘住了心的征泥,

几时经可爱的手拂拭?

栈石星饭的岁月,

骤山骤水的行程:

只有寂静中的促织声,

给旅人尝一点家乡的风味。

萧红墓畔口占

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲语。

这两首小诗都有唐诗的兴味,前面一首像律,后面一首像绝。尤其是后面的这首,初读似无文采,再读始见真情,的是唐人绝句的意境。这些都是小品,可见戴诗成就终是有限。

戴望舒在中国象征诗派中的评价,比李金发为高。何其芳、卞之琳的风格和他接近,但语言比他纯净。台湾现代诗的先驱人物,如覃子豪与纪弦,似乎都受过他一些影响。在新诗史上,戴望舒自有一席地位,不过这地位并不很高。他的产量少,格局小,题材不广,变化不多。他的诗,在深度和知性上,都嫌不足。他在感性上颇下功夫,但是往往迷于细节,耽于情调,未能逼近现实。他兼受古典与西洋的熏陶,却未能充分消化,加以调和。他的语言病于欧化,未能发挥中文的力量。他的诗境,初则流留光景,囿于自己狭隘而感伤的世界,继则面对抗战的现实,未能充分开放自己,把握时代。如果戴望舒不逝于盛年,或许会有较高的成就。这当然只是一厢情愿的假想,因为三十年代的名作家,一九四九年以后,在创作上例皆难以为继,更无论再上层楼。

好的品论,就应该直面文本,手起刀落,毫不留情。就如医生诊病一样,不带感情色彩。只有这样,后学着者才能有所借鉴和提高。

黑白分明,下笔肯定,不拖泥带水,做假谦虚状。应用到管理上,我想也是一样。

另外,余氏有《闻一多的三首诗》、《论朱自清的散文》以及评徐志摩等人的文章,都是读来有快感的评论之作。

大佑说光中先生的诗他倒背如流,呵呵。

爱华网

爱华网