顾炎武《大明故谢迁将军墓志铭》赏析

谢燕颉

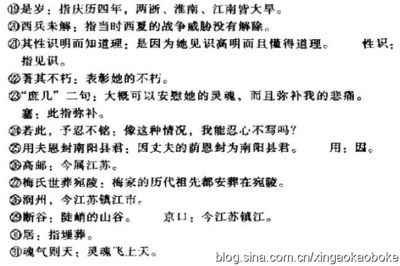

(一)

山东省淄博市淄川区五松山有一座“将军坟”,高十余米,方圆占地约半亩。墓地两边各有半米见方的石板各一块,一块铭刻有“大明故谢迁将军墓志铭”铭文,另一块则铭刻有“义起高苑,啸聚东山,增福庙里点神兵;般水喋血,淄川城破,嬷嬷幢下埋忠骨。明永历十三年蒋山佣”挽联。

蒋山佣,为顾炎武化名,意在表明自己永远是明朝的臣子。因为蒋山就是南京紫金山,为明太祖朱元璋陵墓所在地。

顾炎武(1613—1682),本名绛,字忠清,南明败亡后,仰慕文天祥学生的王炎午为人而改名炎武,字宁人,自署蒋山佣,学者尊称亭林先生,南直隶苏州府昆山(今江苏省昆山市)人。为诸生时,发愤为经世致用之学,参加昆山抗清义军,败后漫游南北,曾十谒明陵,晚岁卒于曲沃。学问渊博,于国家典制、郡邑掌故、天文仪象、河漕、兵农以及经史百家、音韵训诂之学都有研究。晚年治经重考证,开清代朴学风气。其学以博学于文,行己有耻为主,合学与行、治学与经世为一,诗多为伤时感事之作,为著名思想家、史学家、语言学家,与黄宗羲、王夫之并称为“明末清初三大儒”。

王炎午(1252—1324),初名应梅,字鼎翁,别号梅边,江西安福舟湖(今洲湖)人。咸淳甲戌(1274),为太学上舍生。临安陷,谒文天祥,竭家产助勤王军饷,文天祥留置幕府,以母病归。文天祥被执,特作《生祭文丞相文》,从赣州至南昌沿途张贴,以励其死。文天祥死后,又撰文以祭,曰:“呜呼!扶颠持危,文山诸葛,相国相同,而公死节;倡义举勇,文山张巡,杀身不异,而公秉钧。名相烈士,合为一传,三千年间,人不两见……秉气捐躯,壮士其或。久而不易,雪霜松柏。嗟哉文山,山高仗深,唯回者天,不负者心……今夕今夕,斗转河斜,中有光芒,非公也耶!”。入元,杜门却扫,肆力诗文,更其名曰“炎午”,著有《吾汶稿》、《梅边稿》。泰定元年卒,年七十三,葬于洲湖乡汶源村西南处。《南宋书》、《新元史》有传。

谢迁(1598—1649),山东省高苑(今高青)田镇镇谢家仓人,于清顺治三年(1646)十一月,发动和领导反清起义,占领淄川城后,处决了著名大汉奸孙之獬。起义失败后被俘,多尔衮曾亲自劝降,但他就是不从,最后壮烈就义,由顾炎武收葬于淄川五松山嬷嬷崠,并亲自为之撰墓志铭。

这个没有个名目“将军”的头衔,应是顾炎武所送,而不是永历帝朱由榔所封。换取的大意是,举行英勇起义在山东高苑县,啸聚英雄于城南东山村,在文财神增福庙点神兵遣天将;于涌泉寺般水河边喋血战斗,淄川城前攻坚破阵,嬷嬷崠下埋葬壮士忠骨。

东山,为今淄博市淄川区城南镇东山村。般水,般河,今峪头河。增福庙,为祭祀文财神李诡祖的庙宇。李诡祖,民间称为文财神,增福相公,增福财神,福善平施公,淄川五松山人,魏孝文帝时任曲梁(今河北曲周)县令,清廉爱民,去世后立祠祭祀。此后,村民在“增福庙”同时祭祀李诡祖、谢迁。永历十三年,为顺治十七年,公元1660年。

(二)

谢迁所成长的田镇,是战国时为齐国贵族田横家族的封地,及田横死后的安葬地。秦朝末年,在陈胜吴广大泽乡起义后,原为齐国贵族的田横与其兄田儋、田荣也起来反秦自立,占据齐地称王,成为争霸群雄之一。汉高祖刘邦统一天下后,田横不肯称臣,率五百门客逃往海岛。刘邦派人招抚,田横被迫乘船赴洛,却在距洛阳三十里的地方自杀。海岛上的五百部属,闻知田横已死,亦全部自杀。

田横死后,刘邦以王者礼葬之,并派人守墓,守墓人赐予田姓,故有“田镇”之名。田横及其五百将士的英雄豪迈气概,深深地铭刻在谢迁幼小的心灵上,长大后是非分明,行侠倡义;文武兼备、智勇双全。

崇祯元年(1628),谢迁三十岁时就护卫本县新科进士韩源,前往河南郾城上任县令,后又随从到固始、北京。崇祯十一年(1638),主人因得罪皇上而罢官,就护送韩源回到家乡。

韩源,字逢之,号乾宇,山东省淄博市张店区傅家镇小田村人,明万历二十三年乙未(1595)乡试第五名,万历三十七年已酉科(1609)礼记魁,崇祯元年(1628)戊辰进士,授河南郾城令,调固始,擢礼科给事中,崇祯十一年(1638),失上意被罢归。顺治元年(1644)甲申,投清起礼科给事中,升吏部都给事中、太仆寺卿,以管通政使司右通政事致仕。

崇祯十七年(1644)年,明朝覆灭。六月,清顺治在北京登基后,赋闲在家的明太子太保谢升,组织了一班明朝遗老遗少,上书表示愿意归顺,于是顺治下诏,对愿意归顺者以原官录用。

谢升(1672-1645),字伊晋,山东德州人。万历三十五年(1607)进士,历任北直隶三河县、遵化县、雄县、河南滑县知县,升礼部主事,为太子讲书,历任吏部文选司郎中、太常寺少卿、太仆寺卿、吏部左侍郎、南京吏部尚书等,官至建极殿大学士兼吏部尚书,加少保兼太子太保。崇祯十五年(1642),因泄露议和之事,罢官归乡,后在香河知县师敔城与李自成部队对抗时,投清军官复原职,于顺治二年(1645)卒。

这样韩源于顺治元年(1644)就被起用为礼科给事中,接着升吏部都给事中,官至从三品太仆寺卿,以管通政使司右通政事致仕回淄川。韩源成了“贰臣”,正直的谢迁从此就“与主相左,有隙”。清军入关时,颁发“薙发令”,这让谢迁更是不满。

顺治二年(1645)年六月十五日,多尔衮下令再次颁发“薙发令”,规定:“全国官民,京城内外限十日,直隶及各省地方以布文到日亦限十日,全部薙发。”

清军强迫汉人和其他民族薙发(剃发)易服,当遭到强烈抵抗后,即采取屠城政策来强行推行薙发易服,以树淫威。所制造的扬州十日、嘉定三屠、大同之屠、广州大屠杀、四川大屠杀,国人皆知。

大屠杀,是清军侵吞汉地时所采取民族压迫政策,造成的死亡人数是中国历次改朝换代之最,死亡人数远远超过五千万,甚至过亿。然而薙发的始作俑者,竟然是同种同源的汉族同胞臭名昭著的孙之獬。

(三)

据王家桢《研堂见闻杂记》载:“有山东进士孙之獬,阴为计,首薙发迎降,以冀独得欢心,乃归满班,则满以为汉人也,不受。归汉班,则汉以为满饰也,不容。于是羞愤上疏,大略谓:‘陛下平定中国,万事鼎新,而衣冠束发之制,独存汉旧,此乃陛下从中国,非中国从陛下也。’于是削发令下,而中原之民,无不人人思挺螳臂,拒蛙斗,处处蜂起,江南百万生灵,尽膏草野,皆之獬一言激之也。原其心,止起于贪慕富贵,一念无耻,遂酿荼毒无穷之祸。”

另据《清朝野史大观》清朝史料载:“清初入关,衣冠服饰,一仍明制,前朝降臣,皆束发顶进贤冠,为长袖大服。殿陛之间,分满汉两班,久已相安无事矣。有故山东进士孙之獬者,首剃发改装,以自标异而示亲媚。归入满班,则满以其汉人也,不受;归汉班,则汉以为满饰也,亦不容之。獬益羞愤,于是疏言:‘陛下平定中国,万事鼎新,而衣冠束发之制,独存汉旧,此乃陛下从中国,非中国从陛下也。’奏上,九重叹赏,不意降臣中有能作此言者,乃下削发之令。而东南士庶,无不椎心饮泣,挺螳臂以当车。是皆孙之獬一念躁进,酿此奇祸。满汉相怼,永永无已;清廷之失策,亦巳甚矣!顺治丁亥,山东布衣谢迁,起义兵入淄川,之獬合家惨死,闻者快之。”

孙之獬(1591—1647),字龙拂,山东省淄川县(今淄博市博山区)白塔镇大庄村人。天启二年(1622)进士,官授翰林院庶吉士,升翰林院检讨,天启七年(1627),充顺天乡试正考宫,崇祯初年,廷臣请毁《三朝要典》,只他独哭争,遂被列入阉党逆案,革职为民。清入关后,他被召入京,授礼部右侍郎,英亲王阿济格定九江后,由副都统佟岱留守,他便自请前往招抚,以兵部尚书衔招抚江西,后因以“久任无功,市恩沽誉”,实因贪腐而被革职为民。谢迁抗清农民武装攻破淄川,与全家七人被杀。

孙之獬中了进士,授翰林院检讨,迁侍读学士,这正是魏忠贤当权时期。因阉党当时非常吃香,他便自愿成为阉党成员,着实过了一段好日子。崇祯元年(1628),魏忠贤倒台后,崇祯下令毁掉由阉党编写的以排斥、诛杀异己为目的的《三朝要典》。作为魏忠贤铁杆,孙之獬竟抱着《三朝要典》到太庙去痛哭。

《三朝要典》全盘推翻“梃击案”、“红丸案”、“移宫案”的结论,得到魏忠贤的肯定:“这本条议一字不差。”孙之獬的行径为士林所不齿,这年八月“削孙之獬籍”,就让他回乡居住。

清军入关以后,孙之獬立即俯首乞降,率先带头与家人奴仆一起,剃了头,留了条辫子,并换上了满装,一心一意地在山东等待着满清主子的到来!

满清刚进北京时,还是允许明朝降臣上朝时仍穿明朝服饰,只是满、汉大臣各站一班。然而孙之獬“标异而示亲”,为的是要独得满清主子的欢心。

一日上朝,他“焕然一新”,不但剃了发,留了辫子,还改穿了满族官吏服装,很亲切地走进了满族大臣的行列。满族大臣均自谓高人一等,哪能容忍异类与之同班?于是七嘴八舌,你推我搡,把他逐出班外。

孙之獬自讨没趣,悻悻然走回汉班。但是汉臣更恨他过于逢迎取宠,一个紧挨着一个,丝毫不肯松动,就是不让他重入汉班。

孙之獬进退不得,狼狈万状,徘徊于两班之间,象一只失群孤雁。为此,孙之獬上疏顺治,提出应下令让汉人全部薙发留辫。

乡亲谢迁得知后,拍案而起:“如此雍缚的害民祸国之小人,不杀愧对大明祖先列祖列宗。”雍缚,指原有的生活习惯,作风及灵气被束缚,泛指附庸别人的生活习俗、精神灵魂,从而离背了自己固有的优点。雍,通庸,附庸。缚,捆绑。

(四)

多尔衮采纳了孙之獬的提议,于顺治二年(1645)六月间就颁布薙发令:“今本朝定鼎燕京,天下罹难军民皆吾赤子,出之水火而安全之。各处城堡着遣人持檄招抚,檄文到日,剃发归顺者地方官各升一级,军民免其迁徙。其为首文武官员即将钱粮丹籍兵马数目、亲赍来京朝见。有虽称归顺而不剃发者,是有狐疑观望之意,宜核地方远近,定为限期,届期至京,酌量加恩。如过限不至,显属抗拒,定行问罪。”规定:“凡投诚官吏军民皆着薙发。衣冠悉遵本朝制度。各官宜痛改故明陋习,共砥忠廉。”

顺治二年(1645)六月二十八日,清廷再次传谕:“近者一月,远者三月,各取薙发归顺。”这样清军所到之处,皆以十日为限,“文武军民一律薙发如满族式样,不从者治以军法”。

令出行随,兵勇带着剃头匠挑着担子,巡行在城镇乡村。担子上挂着“留头不留发,留发不留头”的粉牌,看见一个捉一个,强行剃发,只留一条金钱鼠尾辫。

野蛮的“留发不留头”,引发了江南汉族人民的强烈反抗。从苏州开始,抗争怒潮叠起,常熟、太仓、嘉定、昆山、江阴、嘉兴、松江,处处举义旗,人人思愤。多铎大肆镇压,江南胜地,顿时血流成河。

剃发,本是流行于满族的习俗,而几千年来,汉人因“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”的观念约束,是不剃发的,“衣冠束发”便成为汉人的外在标志。

剃发严重伤害了汉人的感情,使他们失去了作为汉人的标志,和不做奴隶的最后一道心理防线。于是人们纷起抗争,悲壮激烈的反剃发斗争风起云涌。

顺治三年(1646)秋,山东爆发了谢迁领导的反清起义。这时孙之獬正巧衣锦还乡,起义军攻入淄川,将其活捉,然后斩首市曹,暴尸通衢。

孙之獬受弹劾而被夺职遣还老家淄川,其实是因为受人钱财卖官。起义军攻入淄川城,孙之獬一家上下男女老幼百口,被愤怒的民众一并抓获,据《淄川县志》说,“皆备极淫惨以毙”。

孙之獬本人,被五花大绑达十多天,被押期间,五毒备下。谢迁深恨其无耻,当众宣布其种种罪状,恨声不绝地骂道:“我为汝种发!”带头让起义军和百姓在他头皮上戮满细洞,争相将一根根猪毛插入,说是给他重新“植发”。

最后把他的一张臭嘴,用大针密密缝起,把老贼凌迟碎割处死。为了雪恨,起义军将他的四个孙子孙兰兹、孙兰藂、孙兰薮和孙兰蔼被一同绑来,让孙之獬眼睁睁地看着自己的孙子们当面受死。但是他就是不求饶,只是不断高声叫骂。

当时孙之獬的直系亲属家有八人死难。其中有大儿子孙珀龄的三个儿子、二儿子孙琰龄的一个儿子,另外还有孙琰龄的妻子和两个女儿,也被凌辱而死。

顾炎武在得知谢迁处死孙之獬这个消息后,极为开心,特作《淄川行》一首志庆:“张伯松,巧为奏,大纛高牙拥前后。罢将印,归里中,东国有兵鼓逢逢。鼓逢逢,旗猎猎,淄川城下围三匝。围三匝,开城门,取汝一头谢元元。”

张伯松,名竦,汉京兆尹张敞的孙子,官京兆史,封淑礼侯。“博学通达,廉俭自守”,当时被称为通儒,却品行却极差,做了王莽的奴才与爪牙。他替刘嘉起草过一篇歌颂王莽的奏章,狂热地吹捧王莽是古往今来的第一大圣人。王莽览奏大喜,褒封刘嘉为率礼侯,张伯松也衩封为淑礼侯,故长安民谣说:“欲求封,过张伯松。力战斗,不如巧为奏。”大纛,古代行军中或重要典礼上的大旗。高牙,牙旗,将军之旗。东国,指齐、鲁、徐、夷等国。元元,指平民老百姓。

《淄川行》的意思是说,象汉朝的张伯松,花言巧语上奏章,高举大纛牙旗前前呼后拥。罢官职丢官印,溜归乡里,东方各国有兵起战鼓蓬蓬。战鼓蓬蓬,军旗啦啦,淄川城下连围三匝。连围三匝,打开城门,取下你一颗头颅,以谢平民百姓。

蒲松龄也作《骂鸭》一文,以讥这个乡亲:“邑西白家庄居民某,盗邻鸭烹之。至夜,觉肤痒。天明视之,茸生鸭毛,触之则痛。大惧,无术可医。夜梦一人告之曰:‘汝病乃天罚。须得失者骂,毛乃可落。’而邻翁素雅量,生平失物,未尝征于声色。某诡告翁曰:‘鸭乃某甲所盗。彼甚畏骂焉,骂之亦可警将来。’翁笑曰:‘谁有闲气骂恶人。’卒不骂。某益窘,因实告邻翁。翁乃骂,其病良已。异史氏曰:‘甚矣,攘者之可惧也:一攘而鸭毛生!甚矣,骂音之宜戒也:一骂而盗罪减!然为善有术,彼邻翁者,是以骂行其慈者也。’”(见《聊斋志异》)

说的是一个人偷吃了别人的鸭子,身上因而长满鸭毛,且痛痒难当,最后还亏得鸭的主人,出面大骂了一通,那小偷才褪去了鸭毛。

明末大批官员降清,都说是因为清军帮他们打败了李自成,为覆亡的明朝报了仇,所以才降清的。所以做了贰臣之后,心里总还是有些愧疚的,争取尽量少去助纣为虐,为虎作伥。只有这个孙之獬,其卑劣行径让天字第一号大汉奸、大卖国贼吴三桂自觉不及,可谓空前绝后。

崇祯十七年(1644)四月初五日,吴三桂来到永平西沙河驿,见到从北京逃出的家人,得知父吴襄已为李自成部下劫掠;四月十三日,李自成亲率大军十万,赴山海关攻讨吴三桂;二十二日山海关之战,吴军大败。

在这生死存亡的关头,经书信、使者“往返八次”之后,吴三桂只好亲自迎接多尔衮。为表示归顺清皇朝诚意,竟剃了发,让左右大吃一惊。

据《吴三桂演义》说:“九王(多尔衮)兵到,吴三桂即剃发。时左右皆不知,及见他迎接九王扮这个装束,无不惊骇。”

看来,吴三桂比孙之獬剃发更早,但是这个以卖祖求荣而闻名于史的吴三桂,却曾经当面劝阻过多尔衮薙发令的实施。

据《东华录》载,顺治二年(1645)六月谕礼部:“向来薙发之制所以不即划一,听令自便,盖欲天下大定,始行此制”。

孙之獬在明末党争中,依附阉党,早为士林不齿。至清廷入主,为朝中率先剃发者之一,又于严令薙发之当月,与陈名夏、金之俊等人同时得到“红纱蟒衣一袭”。

但据《清史稿·冯铨传》载,冯铨与孙之獬、李若琳等人“皆先剃发”,而且孙之獬合家“男妇并改满装”,以至引起“诸臣遂谋陷害”。这些消息传至民间,将薙发令的产生就自然归罪于孙之獬。

孙之獬的小人行径的确不假,但是他能毫不掩饰,如明知崇祯已下令销毁《三朝要典》,他竟敢当众痛哭,可算是个“真小人”。

孙之獬的立场,也是非常坚定。曾经有被清军俘获明臣,誓死效忠于崇祯,孙氏嘲笑说:“就崇祯这么个人也值得你去效死?”

他在清廷做官约三年时间,他曾就宦官问题、官员结党问题等事上疏,特别是曾就家乡淄川县减免赋税一事,专门上疏,可算是个敢于直言的。

在对待起义军问题上,他的立场也是非常明确的。入清廷做官前,他就散尽家赀,为镇压起义军出力。

因“五毒备下,缝口支解”,孙之獬“合家惨死”,后有人建议清廷按职给他抚恤,当然也有人提出反对,说他此前就已经被解职,不应给怃恤,最后多尔衮并未批准给他抚恤,他应死不瞑目。

象这样一个毫无顾忌,拚命讨好新主子无耻之徒,最终被冠以“首倡剃发”之名,被永远地钉在了历史的耻辱柱上。

(五)

明王朝经历了两百多年的统治,在闯王李自成的攻击下灭亡了。随即满清的八旗子弟,在吴三桂的带领下大举入关,一举打败李自成,建立了大清王朝,建元顺治。

清军入关,是打着“代明剿贼”、“吊民伐罪”的旗号的。说是来帮助明朝的,只可惜“剿贼”以后,立即取而代之。所标榜的“代明剿贼”,“吊民伐罪”,列不能代表广大贫苦农民的意向。

清军入关后,公开宣布维护当地官绅的既得利益,同时恢复征粮征赋。让新旧官绅有恃无恐地大肆反攻倒算,至使各地武装反抗烽火连天。数量之多、规模之大,超过了崇祯时期。

谢迁带领人民举行反清起义时,把斗争矛头对准与满清勾结的当地地主。首先没收的是崇祯朝首辅张至发等地主豪绅的财产、粮食,并分给当地贫苦农民,从而得到了农民的拥护,势力发展很快,因而被清统治者称之为山东“第一巨寇”。

“顺治丁亥,巨贼谢迁啸聚东山。”(见乾隆四十一年《淄川县志》)从丙戍(1646)年尾到丁亥(1647)上半年,谢迁以山寨为据点,不断地攻城略地,劫掠钱财,积蓄力量,大力发展起义军队伍。在几个月时间,谢迁就收编了“东山流冠”数千人。

据乾隆二十四年《高苑县志》武振华传载:“顺治三年冬,土贼谢迁率众围城,振华登禆据守,外援不至,城陷以死。”“高苑民谢迁造反,占据刘家镇”“杀知县武振华。”

顺治三年(1646)十一月,起义军攻克高苑县城,处死知县武振华,并将该“县百姓照册点名”。起义军占据了战略要地刘家镇。因为刘家镇为南朝刘宋的临济县城,筑有围墙,是极好的战斗据点,这里又北依黄河、南靠小清河,有天然屏障,起义军亦准备长期固守。

据《清史稿》卷四本纪四载:“庚戌,山东贼谢迁攻陷高苑,总兵官海时行讨平之。”事态如此严重,地方万分惊慌,于是胶州总兵海行时急疏上报,震动清廷,朝廷令海行时率兵攻剿。

另据《顺治实录》载:“(顺治四年十二月)庚辰。山东胶州总兵官海时行疏报:贼首谢迁、结连南山诸贼,攻陷高苑。官兵进巢□刀,擒斩伪军师赵束乡等,诸寨悉平。报闻。”

胶州总兵海行时出兵攻剿,起义军失利,军师赵束乡也被俘遇害,海行时奏报:“官兵进剿,擒斩伪军师赵束乡等。”(见《清史编年》)。

于是谢迁组织突围,沿孝妇河南下,于当年十二月攻陷新城(今桓台)。新城一带,一马平川,无险可守。起义军在劫掠一阵之后,只好继续向南,最后进入了淄川的东部山区,占据了桃花山,成为啸聚山林的流寇。

这里是淄川、益都、临朐三县交界的地方,山高林密,食粮充足,易于啸聚。谢迁与一般的起义军并无二致,皆以攻城略地、劫掠钱财为主旨。

据民国二十四年《青城县志》祥异志载:“顺治四年,高苑贼谢迁据刘家镇(邑之南境),官兵攻之,迁突围走,官兵歼其党。”有注说,谢迁突围而走之后,剩下的义军英勇牺牲,还有本地的居民二十七人被清兵杀害。

顺治四年(1647)四月二十六日,谢迁起义军攻破长山县,“活捉知县周懋臣,随将库载银两席卷而去。”(见《明清档案》)

(六)

谢迁的兵力越来越多,势力亦越聚越强大,不时出山打击官兵。

顺治四年(1647)六月十三日,谢迁率领起义军突抵淄川城下应,准备于次日凌晨破城。

淄川城防坚固。早在明崇祯九年(1636)就已加固为石城。四面有外濠作护城河,易守难攻。于是谢迁派丁可泽带人扮做百姓,混入城中,窥探城中防御情况,并充当内应,伺机行事。

据《淄川县志》兵事载:“顺治四年(1647)六月壬午,高苑贼谢迁,先伏贼城中,夜半垂绳引贼上,城遂溃。迁见城坚,据之,号召东山羽党数千入焉。大兵旋集,凿长濠围之。凡两月,从地道引火轰城;城崩,贼始歼。”

当时清廷惧怕地方上发生武装叛乱,酝酿要收缴地方武装和民间的武器。淄川等地先走一步,已将民间武器先行收缴。这让使谢迁起义军围攻淄川县城之时,淄川守城将士只能用木棍与起义军进行搏斗。

六月十四夜晚,丁可泽乘守城人不备,从城墙上垂下绳索,引导起义军士兵攀上城墙,进入城内,打开城门,起义军一哄而入,很快就攻占了坚固难破的淄川石城。

据清王培荀(淄川人,道光四川荣县知县)《乡园忆旧录》载:“国初,淄本无寇,衅起微渺。一旦城破,杀戮惨不可言。贵家世族男女,殉难者甚众。初,张相国家在西街,临通衢,小户葬事经过者,前期必启阍人为代禀,然后敢出。有丁姓将葬其父,已告于阍,业许之而忘焉。至期,主人偶闻有哀声过门者,问谁何,阍惧获罪,诿为不知。主人怒,立即喝止。丁姓委柩于路而去,暗钩桃花山贼谢迁围城作内应,故张氏一门受祸最酷。孙尚书龙拂亦遇害。家银台公与高念东先生家在围城,幸免。而高氏书册,贼乃藉以登厮。是时,发京师劲旅,大帅为库将军,东抚亦率师至。念东、银台两公,在将军幕佐筹兵事。东抚与两公极力保全,吾邑百姓尚未至歼灭净赖有此耳!以后,各族妇女邀旌表,张、孙两家至今有世职。然而,祸之来也,机微而动巨。古人云:‘勿作太快意事。’所见卓矣!”

张相国就是张至发。当时张至发住在淄城西街,大门靠近交通要道。小户人家出殡要从此经过的,事前必须通过其看门人代为报告,然后才敢出殡。有一户丁姓人家安葬其父,事先报告了张家的守门人,业已允许,门人却忘记上报。日期一到,主人(张至发侄子张泰瑞)偶而听到有悲哀哭声从门口经过,就问是谁,为何事,守门人害怕获罪,推诿不知道。于是主人大怒,立即大声喝止。吓得丁家人扔下棺材,逃跑而去。丁家人心中不服,于是暗中勾结桃花山谢迁,围城作内应,所以张家一家受害最大。

另据高珩(淄川人、清康熙年间刑部左侍郎)《一门三义传》说:“谢迁寇陷淄城,有丁可泽者,实启门应贼。”“旧衔公(张泰瑞),城既陷,或告公寇且甘心者,公不应。往拜家庙,语诸兄弟及家人曰:‘死生命耳!’语未毕,而贼至。执公去,胁之以刃曰:‘能从我乎?’公不少应,詈之,竟死。”

内阁首辅大学士张至发的曾孙张笃庆(蒲松龄好友)所撰《厚斋自著年谱》亦有所载,内容大同小异。

张至发(?—1642),字圣鹄,号宪松,淄川昆仑村人,万历二十九年(1601)进士,“历知玉田、遵化。行取,授礼部主事,改御史”。万历三十九年(1611),任河北省玉田县令,适逢瘟疫流行,自制药饵,散给群众,此后归里,仍时时施药救人。当时,齐、楚、浙三党,争斗方炽。张至发,乃齐党也。曾上疏陈《内降之弊》,语刺首辅叶向高(东林党奉为魁首)。大力诋毁东林党人,自然为以魏忠贤为首的阉党所赏识。后任河南按察使,还朝后引病归里。天启元年,进大理寺丞。三年,请终养。魏忠贤极力荐之,矫旨令吏部擢用。张至发也许看到阉党日子不长了,托言养亲,并没有出山。正是这步棋,使他在崇祯朝清理阉党时幸免于祸。明崇祯五年,张至发“起顺天府丞,进光禄寺卿”。因其“精核积弊,多所厘正,遂受帝知。八年春,迁刑部右侍郎。”六月,崇祯帝将增置阁臣。因阁臣郑川伟误以章疏中“何况”二字为人名,乃拟旨提问。于是,词臣为帝所轻。崇祯帝以翰林不习世务,思用他官参之,召廷臣数十人,各授一疏,令拟旨。遂擢张至发礼部左侍郎兼东阁大学士,与文震孟同入直。

明时入相必翰林,或破格由主事、给谏,从未有自外僚入者。张至发起家县令,后至大拜首辅大臣,为二百年来罕见。越二年(即崇祯十年),“体仁辈尽去,至发遂为首辅。”

张至发在位期间,庸碌无能,毫无建树,且有党同伐异、营私舞弊之嫌,为朝士所不容,也同时被崇祯帝所冷落。崇祯十一年夏,张至发“未尝引疾”,忽得旨回籍调理,时人传笑,以为“遵旨患病”。

张至发回乡,皇上并“不遣行人护行,但令乘传,赐道里费六十金、彩币二表里,视首辅去国彝典,仅得半焉。”明崇祯十五年七月,张至发病死于淄川家中。“寿七十岁,卒赠少保,赐祭葬,荫子如制。”赐茔田八百亩。

张家弟四人。张至发,行四。老大张献发、老三张乘发,少亡。老二张中发,字智鹄,号仰松,别号伴鹤,为著名的书法家,“通志、郡志、邑志,载在隐逸。”

张中发三个儿子,次子张泰瑞“字汝符,号辑五,邑庠生。以叔贵,承荫官生。”正是这个张泰瑞,因阻止了丁克泽家正常发丧,导致家破人亡。

破城之后,张泰瑞被义军擒获,被处死,时年四十五岁。当时同处一城的张至发的长子举人张泰来一家,不仅没有受到起义军的伤害,而且还收留过张泰瑞的妻子谭氏和次子儿媳高氏,在其家避过难,可是她们“既至,旋还己舍。”谭氏认为,“彼皆峻宇高栋,急不可环以死;即死,非我家,何以见我夫地下乎?”

当时有人劝告张泰瑞,向丁可泽赔罪认错,换取丁氏的谅解,保全全家性命。可是张泰瑞虽然意识到问题的严重性,却决不前往拜访丁可泽,而是进了张氏宗庙拜见列祖列宗,以示绝死之心。他对自己的兄弟们说:“这是我结束生命的时候了!”话音未落,丁可泽与起义军士兵蜂拥而来,把他捆绑到起义军衙门,用刀刃顶着他的两肋厉声质问道:“顺从我们就能活,不然就杀死你!”而张泰瑞面不改色,一口回绝,大声回答:“死就死,难道还与你们一起为贼做乱吗?”高声痛骂丁可泽及起义军不止,终社杀害了,时年四十五岁。

据《淄川县志》载:“张泰瑞,字汝符,诸生,以叔相国至发荫。善翰墨,尚气节。”顺治元年他曾以侃侃数言,使张至发的长子张泰来脱离被人诬陷的困境,而被世人称颂。

听到丈夫被害的消息,他的妻子谭氏昏厥过去,连续三天水米未进。她编织了一条长带子,放置在自己衣袖中,对家人说:“我如果遇到不测之事,就用这条带子结束生命。”二儿媳高氏,此时刚刚结婚不过十八天,谭氏指着她说:“我生了四个儿子,他们虽然年幼,但我并不留恋他们。我现在强忍活在世上,不跟从你公公一起去死,只是因为你呀。你拖累了我,你拖累了我!”高氏理解婆母谭氏的心思,于是日夜跟随婆母,不离半步。婆母哭泣,她哭泣,婆母吃饭,她才吃饭,如此持续了二十多天。

张泰来既敬重又可怜谭氏,于是派人请谭氏来自己家中共同生活,谭氏接受张泰来的好意,来此居住。但是,不久就说:“这里都是高楼大厦,有急事时不能快速上吊。再说,这里也不是我的家,在这里自杀恐怕违背了我丈夫的意愿。”于是辞别张泰来,回到自己家中,谁也劝不了她。

谭氏家有一座小院子,人迹罕至,十分僻静。她派人打扫干净,家里人都不明白她的用意。七月十一日早晨,围城的清兵掘长壕进逼到淄川城墙,用火药炸开城墙,攻入淄城。

当时谭氏听到火药轰鸣,响如雷霆,几乎惊倒在地。有人向谭氏报告说,这是官兵用火药炸开城墙的声音。谭氏愁容一扫,露出笑容,对家人说:“天兵天将终于杀进城了!”

这时院外人声嘈杂、战马嘶鸣,乱作一团。有人被杀被抢,惨叫声不绝于耳。谭氏从容对高氏说:“是死的时候了。我假若被俘遭辱,哪有脸面到阴间去见你的公公!”于是,喝令高氏躲避,不要跟在自己身边。高氏根本不听婆母的话,跟随谭氏一起来到事先打扫干净的小院。谭氏关闭院门,插上门栓,拿出藏在衣袖中的带子,上吊自杀,高氏也在谭氏身旁上吊自杀。

不一会,有清兵从院墙外看到有人上吊,便飞刀砍断带子,但是谭高二人已经救不活了。清兵围站在二人身边,赞扬二人是烈女节妇,相互告诫,不要进屋骚扰这家人。

谭氏,是淄川人、安庆府通判谭诚言的女儿。公婆早逝,谭氏“以嫂氏而兼母道”,细心抚育幼小的小姑,实在难得。高氏,淄川人,明朝浙江巡抚高举的孙女,光禄寺署丞高所翔的女儿。

谢迁占领淄川之后,出任山东巡抚的张儒修,曾于顺治四年二月(1647)率兵来到了淄川外围观望了一番。当时,闲居在家的淄川名士高珩、王樛等人曾进巡抚辕门建言过,但张儒修看到淄川城防坚固,易守难攻,没敢贸然出击,悄悄地撤兵西去了。

据《顺治实录》载:“(顺治四年丙辰)山东巡抚张儒秀奏报:土贼丁可泽,勾引叛贼谢迁等,陷淄川县。原任招抚江西兵部尚书革职孙之獬,被贼支解死,其孙兰滋等男妇九人,同时遇害。又生员韩茂椿妻贾氏、韩至临妻孙氏,俱不辱死,请敕部旌表章下所司。”

等到七月初,清廷派遣库将军(库礼尚,待考)率重兵包围了淄川城,其中包括有张儒修的部队。

(六)

谢迁进攻淄川,城溃之后,知县刘修已、典使曹林风等不作抵抗,趁乱逃跑;仅有的少数守城人员也被杀。

谢迁攻陷淄川之后,陷于城中的淄川名士高珩、王樛家族,均没有受到起义军的伤害,说明谢迁起义军是非分明,纪律严明。

“号召东山党羽数千入焉。”谢迁占据淄城后,“称号置官属”。《蒲松龄年谱》说,即组编隊伍,封官称号,但他并没有在城防上采取得力措施。

入城之后,即将官绅、富户等有钱的家人拘押禁闭,“驱区至县衙,见其渠魁”,令其親朋重金赎之。这样作法与李自成的“追脏助饷”没有什么两样。

谢迁旧主韩源家也不例外。据《淄川县志》及韩氏族谱载,确有韩源的家人被义兵打,死于非命,后还被清廷追旌“烈女”,立牌坊,载县志。

后起义军声势浩大,连清胶州总兵海行时也于顺治五年(1648)十月向谢迁投降,参加起义军。接着起义军由淄川南下,占领莱、沂,攻克宿迁,震动了江淮地区。

谢迁从此以攻城略地为主要手段,而且屡屡得手。盖因清初北方县城防御力量很薄弱,清兵的主要力量被用来对付李自成、张献忠余部及南明的军事力量上,即便某地有民反陷城之事,一时亦难调集兵力剿灭。

直到清直隶、山东、河南总督马光辉率兵围剿后,起义军才终因寡不敌众而失败。起义军据守淄川县城达仅两月之久,后来是被清军挖地道用火药轰塌城墙而失守的。

据乾隆四十一年《淄川县志》载:“凡两月,从地道引火轰城,城崩,贼始歼”。即敌我双方相持过程中,清兵在城外挖地道,填炸药於城墙下,通过爆破才将城墙炸崩。当然这“凡两月”是指从六月中到七月间,据《淄川韩氏世谱》、《淄川张氏族谱》、《高氏族谱》、还有《淄川县志》等古志谱及(路大荒《蒲松龄年谱》皆记有谢迁“六月十四入淄川据之,称号置官属,至七月十一日兵败。”)实际看来清兵从围城到城崩不足月余而已。

谢迁率领起义军据守淄川县城达两月之久,后来被清军挖地道用火药轰塌城墙才失守的。“大兵旋集,凿长濠围之”。

淄川城西有孝水,南有般河,东、北、西面早有城濠护城,清兵只要从般河的窑头村处决口放水,谢迁在城内即成翁中之鳖矣!幸有淄城之坚,清兵亦难于一时攻破,遂成相峙局面,但此时谢迁也只有困守而已。

据王培荀:《乡园忆旧录》卷一《清兵屠淄》载:“明季吾淄修城,张圣鹄相国独当一面。国初定鼎,山贼谢迁据之,官兵围城,列炮轰击。”“官兵围城,列炮轰击,西街王氏楼中,忽一人头自窗飞入,盖炮击城上人也。血流井中,至不可饮。”

谢迁被擒后,遭到严刑拷打,软硬兼施逼降,但是他宁死不肯屈之,让爱才的多尔衮闻听到此人智勇双全,也亲自劝降,但谢迁说:“子民只为自由生活,江山易主非我百姓阻扰,但绝不雍缚异族之习惯,如今逼我汉人子民弃祖万万不能,更勿想吾人替清朝卖命。”

多尔衮虽然无奈,但仍不愿杀之,只好交付地方关押,直到顺治六年(1649)秋,谢迁才被

爱华网

爱华网