1、枪械:

北洋陆军创建之初,尽管国内已经仿制小口径连发步枪成功并已投产,但北洋军似乎多用的洋枪。当时世界最先进的的步枪中,最早被看好的当属奥地利造8毫米曼利夏步骑枪。如第六镇成军之初,共有步骑枪8777支,而曼利夏步骑枪便占了7787支之多,可见其所占比重。不过很快的,德造七九步枪与日造六五步枪后来居上,性能更优秀,加之北洋陆军又完全仿自德日两国,曼利夏便很快被替换下来,德国造7.92毫米毛瑟系列步枪、日本造6.5毫米三十年系列步枪等,便成为北洋陆军的主流步枪。但由于日本6.5毫米弹药过分追求射程远、射击精度高的要求,造成日本6.5毫米口径步机枪弹的弹道过于稳定,杀伤力不高且容易造成误伤。使得德国造7.9毫米毛瑟系列步枪成为当时北洋军装备的主要步枪。

进入民国以后,北洋建军速度加快,然而步枪一项,似乎变化并不显著。使用最多的仍然是德国造七九步枪与日本造六五步枪,以装备德制七九枪为主。从1916年北洋陆军所属的16个中央师的装备情况来看,其中有11个师使用德制七九口径步枪(10个88系列,1个98系列),有4个师使用日制六五口径步枪(3个三零系列,1个三八系列),此外还有1个师使用俄国M1891型莫辛纳甘步枪(水连珠)。国产的汉阳造,有7个师在使用,说明该枪已经开始大量的登上这一时期的军事舞台。

在机枪的使用上也不是令人满意的。中国最早是自1888年由金陵制造局开始仿制马克沁重机枪的。后其他各厂亦开始仿制,但一直到清亡,出品都极少,每厂月产量仅维持在1-2挺的水平上,故北洋军建军初期,重机枪的装备亦少。1905年,奉派考验北洋三镇的清廷大员长庚,在日记中有这样的记载:“三月十三日,马克沁机器炮打靶。马克沁机器炮每分钟能发六百出……此炮已购十年,螺丝松紧不一,放炮之间易于掣动,殊为可惜”。可见从1895年开始,马克沁机枪已经装备到了北洋军,但数量未详。

日俄战争后,清政府认识到了机枪的巨大威力,于是清政府向德国大量的订购马克沁式水冷重机枪144挺,同时为了采用日式装备的部队使用方便向法国采购了哈奇开斯气冷式重机枪24挺,向日本采购38式重机枪若干挺。每镇增编1个机枪营24挺重机枪。“永平秋操时,清政府因外购机枪没有到货,向各地借用机枪,数量巨大以至于各地机枪几乎被抽调一空”。武昌起义时,湖北的民军几无机枪使用,民军甚至从楚望台军械库中拖出早已被淘汰的“六管神机炮”(金陵制造局仿制的格林转膛机枪)使用。此外,阳夏之战时黄兴总结汉口失守的原因时也提到民军与北洋军相比缺少机枪火力的支援。由此可见,北洋军此时的机枪装备以及到了相当的程度。

虽然在前文曾经提到《陆军平时编制条例》要求每个步兵团编有1个机枪连但也只是编制表上的事情,真正的落编,则要晚的多。以第三师为例,到了民国元年,第九、十二两个团才编成机关枪各一个连,到了民国二年,十一团机关枪连编成,又过了一年,第十团机关枪连才编成。第三师如此,其他各师怕也不会比它更早到哪里去。一战爆发后,机关枪的地位如日中天,迅速地上升起来。以1916年的第四师为例,该师第十三、十六两团所用机关枪,各为英国造马克沁4挺加法国造哈其开斯2挺,第十四团、第十五团所用各为哈其开斯6挺,骑兵团所用是哈其开斯2挺。这又给出一个信息,即全师已经不再是24挺,而是26挺。这多出的2挺,到底是在编制内还是在编制外,却又是一个未解之谜了。至于种类,从国外流入中国的主要有英国造马克沁、法国造哈乞开斯、美国造勃朗宁、日本造三八式等。国产的主要是对上述几种的仿制,或者对仿制品的再仿制,最多的是仿马克沁与仿勃朗宁(“三十节”式)两种。北洋分裂后,由于外购的增多与国内机关枪产量的提升,各路军队中重机枪的装备数量也在逐年增多。第二次直奉战争时期,山海关前线奉军阵地,重机关枪的配置曾达到每公里正面10挺的密度,在当时这样的密度足够惊人了。而因为有金陵、大沽两个机关枪生产基地的大量出品,直军机关枪的配置密度似乎更大,当时山海关的直军第十五师,曾超编制配备重机枪72挺,是编制数的三倍。仅10月7日至18日的12天里,光是第十五师阵地前,奉军就伤亡逾万人,这其中主要就吃亏自直军的机枪火力。

中国最早是自1888年由金陵制造局开始仿制马克沁重机枪的。后其他各厂亦开始仿制,但一直到清亡,出品都极少,每厂月产量仅维持在1-2挺的水平上,故北洋军建军初期,重机枪的装备亦少。1905年,奉派考验北洋三镇的清廷大员长庚,在日记中有这样的记载:“三月十三日,马克沁机器炮打靶。马克沁机器炮每分钟能发六百出……此炮已购十年,螺丝松紧不一,放炮之间易于掣动,殊为可惜”。可见从1895年开始,马克沁机枪已经装备到了北洋军,但数量未详。

日俄战争后,清政府认识到了机枪的巨大威力,于是清政府向德国大量的订购马克沁式水冷重机枪144挺,同时为了采用日式装备的部队使用方便向法国采购了哈奇开斯气冷式重机枪24挺,向日本采购38式重机枪若干挺。每镇增编1个机枪营24挺重机枪。“永平秋操时,清政府因外购机枪没有到货,向各地借用机枪,数量巨大以至于各地机枪几乎被抽调一空”。武昌起义时,湖北的民军几无机枪使用,民军甚至从楚望台军械库中拖出早已被淘汰的“六管神机炮”(金陵制造局仿制的格林转膛机枪)使用。此外,阳夏之战时黄兴总结汉口失守的原因时也提到民军与北洋军相比缺少机枪火力的支援。由此可见,北洋军此时的机枪装备以及到了相当的程度。

轻机枪在北洋军阀统治时期,尚在幼年,没能在这一时期的军事舞台上充当起主要角色,但已有少量装备。全国南北各厂均早已在民初便已仿制轻机枪成功,但很少有列装,目前能够知道的只有孙传芳军与阎锡山军曾较普遍地装备。

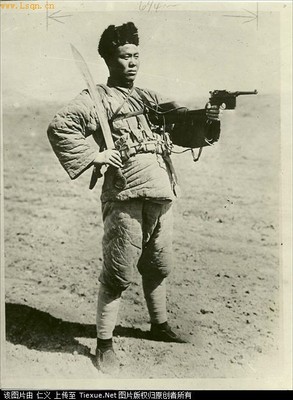

北洋陆军装备冲锋枪最早可查是自第二次直奉战争时期,当时奉军中已经开始大量装备仿造的伯格曼冲锋枪,曾给直军以很大杀伤。国内最早生产伯格曼冲锋枪的是上海兵工厂,于1923年开始生产,之后沈阳、大沽、巩县、汉阳等厂亦紧随其后开始仿仿制。再后来,几乎所有的军阀控制的兵工厂和修械所都一窝蜂似的生产此枪,出品甚多。因该枪生产成本低,对生产工艺要求也低,故成为那一时期军阀们争相生产的便利货。伯格曼冲锋枪也成为那时各高级将领卫队的典型的也是标准的配备。直军装备伯格曼稍晚于奉军,但也很快普及。由其把持的汉阳,巩县等兵工厂都很快投产此枪装备全军。吴佩孚一直到兵败流亡四川成为孤家寡人,身边都始终跟随着大队装备着伯格曼的卫兵。

2、火炮

清亡前装备的火炮,德式克虏伯75毫米炮占了相当大的比重,即是日造和国造火炮,亦多是仿自克虏伯式。在北洋系中除第1、6、23镇和暂编第13协以外,各部队的野炮均为克虏伯75毫米管退炮系列(包括M1903/05/08型克虏伯原装野炮,日本仿M1903型的31式野炮),山炮则为克虏伯14倍75毫米后装管退炮系列(包括克虏伯原装炮,日本仿制的31式山炮,江南制造局仿造的14倍75毫米后装管退式山炮)。而且还有一个信息很值得注意,即当时的火炮数量,俱是每镇54门的满编,这是国民政府时期任何一支军队所望尘莫及的。

进入民国后,袁世凯统治时期,甚至直到直皖分裂前,各师装备的火炮,仍然还是以德制克虏伯式和日造仿克虏伯式、国造仿克虏伯式为主。口径绝大多数是75毫米,唯一略有不同的是第七师,装备有德造克虏伯88毫米野炮。混成旅则无定制,火炮数少则两个连,多则两个营,但以一个营者居多。其种类亦不外上述几种,口径亦多是75毫米。虽然此时已经无法再找到每个师具体的火炮实际配备数量,但可以肯定的是,在北洋军阀的统一时期,北洋陆军装备的火炮应该不会缺编,或者说不会有大的缺编。这一时期有些不同的是参战军。参战军清一色日式装备,但其编制与原北洋军的编制略有不同。区别是每师的炮兵团辖9个4门制炮兵连,共编日造三八式75毫米火炮36门,较北洋旧制略少。三个师以外,参战军训练处还直辖有重炮一个营,装备有日本造三八式150毫米榴弹炮,可谓精良之致。第一次直奉战争时期,双方除了按编制投入山野炮外,还都有重炮投入战场。在长辛店主战场,“奉军于此,置6英寸(150毫米)巨炮,向敌施放……。炮队西面,亦受吴军回击。足见直军中亦携有重炮……”。曹锟于战后报告直奉战况时,也提到东线第二十六师重炮营,可见直奉双方此时的火炮种类及威力已经远比清末加强了许多。

第一次直奉战争时期,迫击炮开始进入中国,并因直奉两军的扩军竞争达到第一次生产与购买的高峰。第一个将迫击炮正式以法规的形式列编入部队的是奉军。自第一次直奉战争战败后,奉军改革军制,确立了与关内北洋军完全不同的编制,其中便有将迫击炮正式列编的新法。在新的奉军编制中,每个步、骑兵团内,均辖有一个6门制迫击炮连。至于迫击炮是以什么样的编制列入关内的直军的,又是什么时候开始列编的,迄今为止,还没有找到确切的依据,也许就压根没有列入编制,只有实际上的应用而已。迫击炮的生产,奉军也是全国第一家。1922年,奉天迫击炮厂仿日式制造出中国最早的辽11年式80毫米、150毫米迫击炮。具体出品数目不详,从第二次直奉战争时奉军对直军的压制情况看,应该不在少数。1923年,由直军控制的汉阳兵工厂亦仿制生产出仿英式3英寸迫击炮,产量颇丰,至北洋军阀灭亡,共生产1055门。之后不久又制成仿英式83毫米迫击炮,至1926年止,共生产107门。当然直军的迫击炮,更多来自于外购[。奉军购买迫击炮的情况没能找到相应的数据,但估计也不会少。需要特别说明的是奉系的装备自给能力是相当惊人的。第二次直奉战争后,奉军的兵工生产达到了前所未有的最高产值期,特别是火炮的出品,在全国各大兵工厂中,达到了无与伦比的地位,其品种计有:1924年仿制成功的日38式75毫米野炮、奥式21倍口径100毫米轻型榴弹炮、日14式29倍105毫米加农炮,1925年仿制成功的日41式75毫米山炮、日式105毫米轻便榴弹炮、日38式150毫米榴弹炮、日11年式37毫米平射炮、奥18年式30倍77毫米野炮等。所有以上这些,都从仿制成功时起即开始批量生产,并开始装备部队。

3、其它

1913年春,袁世凯向法国购买“高德隆”飞机12架。1915年,又购到教练机3架。1917年春,段祺瑞购到意大利、法国旧飞机10数架,之后,他又购得英国佩奇公司的大型0/400型客机6架,每架10550英镑。此外,他还和英国维克斯公司签订合同,取得贷款1803200英镑,欲购维米商用飞机和阿弗罗飞机各24架及附各种零件,只不过这项交易因直皖战争中皖系的失败而告终。1922年,曹锟通过在上海的代表向法国购得水上飞机10架;1924年费尔兹号运载飞机2架到天津[。1923年9月,张作霖购到意大利大小武器及柯蒂斯飞机2架[4;此外张作霖主要从法国人手里得到空军设备。他直接派代表去巴黎,法国方面公然视之为政府的使者。奉方在巴黎的重要代表是魏宗晋),从事购买防空设备,装甲坦克,飞机以及海军用具的谈判。其中一份数额巨大的合同,含购买考得隆.布鲁盖等各式各样的飞机105架,均装有炮位,戴姆勒水上飞机35架,由一家名叫布瓦苏的公司经办。1922年10月,苏俄红军攻占海参崴,占据海参崴的白俄“捷克兵团”溃逃,他们与张作霖商定,以手中的武器作交换,来取得在东三省避居和取得给养谋生。这批军械中就有一架飞机。在当时,所有各类飞机都被挪作军事用途的。

舰艇方面的购置,则突出体现在奥国借款中,该借款是袁氏授意海军总长刘冠雄,避开当时的国会参众两院而擅自与奥国签订的320万英镑借款,购得水雷驱逐舰18艘。此外,张作霖1922年10月还从海参崴的白俄“捷克兵团”处得到系留在海参崴的旧俄军舰数只,以及制造军械之机械数套。

此外,1922年张作霖还从法国购进36辆原波兰订购的训练型雷诺-17型坦克(暨所谓的西特伦履带坦克)等,编成战车队,由张学良统一指挥。这是我国最早的坦克部队。

毒气:阳夏战役时期,军谘府的卢星恒曾向载涛建议对民军使用氯气炮。

气球:1908年4月,湖北陆军第8镇率先成立气球侦察队,工兵营营长王永泉兼队长,并聘有日籍教练,配备“山田”式气球一具。同年5、6月,江苏陆军第九镇气球侦察队、直隶陆军第四镇气球侦察队相继宣告成立,分别由工兵营营长邓质仪、高凝辰兼任队长,各装备“山田”式气球一具。由此,中国最原始的空军诞生了。1909年,清廷军咨处、海军处、陆军部正式颁布了《陆军气球预备法》,制定了向国外购买气球、培养气球应用人才、各省新军组织气球侦察队等规定。同年2月,陆军大学堂甚至编印了一本《气球学》,讲授一些气球升空的原理,并教授士卒如何来进行操控气球,为气球侦察队训练提供专门教材。

爱华网

爱华网