丁連山生死流亡

(先要說明的是:在後文中出現的『寶森』、『寶田』實為同一人,根據資料來源不同,而有異呼。)

丁連山是個鬼魅一般的人物,但這不是生成胎就,而是有一段特殊的淵源。若非涉入一段中日之間、北洋與國府之間的秘辛,他自己的人生,不會老是在黑暗裡摩挲,用他自己的話來說:從此,我便墮入了鬼道!」

這是關乎1912年的奉天血案,但是背景還要上推到1905年的「刺殺出洋五大臣」事件。

光緒三十一年乙巳(1905)9月24日,滿清輔國公載澤、兵部侍郎徐世昌、戶部侍郎戴鴻慈、湖南巡撫端方、商部右丞紹英,五大臣正式出洋考察。消息傳出得很早、看來也很準確──五個人從北京搭火車到天津、再轉乘海輪,西遊取經,看是否能由攻錯西洋憲政的妝點,來為君主制度贏得些苟延殘喘的時間。

光天化日、眾目睽睽,整起爆炸事件被各方面考掘得十分詳細。一般咸信:刺客就是當場被炸死的吳樾,由於他裝扮成親隨模樣、卻操著一口桐城腔的話語,被人識破了,在行將就逮之前倉促發難,只讓五大臣受了些皮肉輕傷,吳樾自己則當場給炸成七零八落的碎片。

據說:吳樾行刺前數日曾經在「蕪湖科學圖書社」的閣樓上和同志趙聲與陳獨秀開秘密會議。趙聲,字伯先,也是一個坦易、豪邁的志士,搶著要北上從事這必死的任務。吳樾說了一段話,影響革命史十分深遠:「捨一生拼與艱難締造,孰為易?」伯先曰:「自然是前者易、後者難。」吳樾遂道:「然則,我為易,留其難以待君。」這幾句話,看來要比一聲炸彈的巨響更為震撼人心,因為它把生死看得太從容、太澹然。

雖然事前吳樾留有遺書,表示並無同夥,以免牽累革命同志,清廷偵辦此案的官員也傾向於以一人涉案、獨力行兇定音,以免震駭那驚魂甫定的慈禧太后。然而,此番炸彈暗殺不只是有組織、有計劃的行動,還有另一個同行掩護的共犯,叫張榕。

張榕是山東濟南人,本名張煥容,和當時許多熱血青年一般,讀了鄒容宣傳革命的小冊子《革命軍》,深受啟發與感動,把自己的名字也改作「張容」,頗現追隨之意。鄒容早在1903年因蘇報案發,主動到案,以為可以藉著法庭辯論再一次宣揚反清建國的理想,卻沒能如願,兩年後瘐死獄中,得年20。

鄒容號召的年輕人很多,改名為「容」的就不少,張容其一也。行刺五大臣失敗之後,張容逃逸了一段時間,身份卻完全暴露,栽在一個曾經擔任過火車檢票源的楊以德手中。楊某年少時就在天津車站檢票,練就一門過目不忘的本事,憑這本事進了探訪局當差,一眼認得張容在行刺那天的動靜。

被捕之後,張容吃了一段短時期的牢飯,卻又憑靠著江湖人物宮寶森的幫忙,得以越獄而亡命日本,成了新創的同盟會之一員。究其實而言:無論「吳樾」或「張榕」,名字裡的木字偏旁都是身為重大罪犯而被強加的「蔑稱」,這是當時將政治犯汙名化的手段,其情有如稍早破獲洪門械鬥團體時會將涉及重大犯罪的棍痞與盜匪名字上加「水」字偏旁一樣。

幫助張榕越獄的宮寶森沒有想到,他這一出手,牽動了數十年恩怨流離,其中還包括他八卦門的大師兄丁連山。

名字上給添加了「木」字偏旁的張榕非但沒甚麼不痛快,反而引以為榮,從此以「張榕」之號行走江湖。他是在辛亥革命之後不久回到東北的,發起「奉天聯合急進會」,成為方面人物。

辛亥年武昌起義成功之後,關外與南方革命團體得以桴鼓相應的組織和勢力都不大,新軍之中只有兩號主要的人物,還都是湖北同鄉,一個是和蔡鍔齊名、並稱「北吳南蔡」的吳祿貞,一個是曾經在日本陸軍大學深造有成的藍天蔚。這兩人在民元前一年11月上旬到中旬的一週之內,一個死於親兵之手,另一個被拔掉了兵權。殺吳祿貞,據傳是出於袁世凱的唆使;而驅逐藍天蔚,則是張作霖下的手。當時張作霖受東三省總督趙爾巽倚仗,授與奉天城防司令和剿匪司令之職。

張作霖其實無匪可剿,軍權到手之後,必須找一個對象來立威,他想到了張榕。此人頂著個「行刺五大臣」與「同盟會同志」的頭銜,並沒有號召革命和發起暴動的實力。張榕是漢軍旗人,祖上一直為清太祖努爾哈赤守陵墓,頗有貲財,東渡日本回國之後,在他寄籍的遼東之地就漸漸流傳起一則故事,說他曾經在東京擊敗過日本黑龍會的浪人,武功不凡──這一點,實則無可考辨。倒是在丁連山和宮寶森這一對師兄弟的生平記事中可以略見端倪,姑且留待後話。

此處得先從張作霖說起。為了進一步鎮壓革命勢力,他設計了一個幾乎可以說不費吹灰之力的局。當時東三省諮議局的副局長袁金鎧聽說張榕在運動東三省獨立,便立刻把這個情報賣給了張作霖,張的反應出奇詭異,反問道:「那他怎麼不來運動我呢?」

袁金鎧嚇了一跳,躊躇起來,以為張作霖也要變節。豈料他這是故弄狡獪,隨即道:「要是讓他來拉拔拉拔我,你看他會有何手段?」

袁金鎧聽出這話中有話,卻不敢對一向擅於見風轉舵的張作霖妄自表態,隨即抖了個機靈,說:「那就要看司令的手段如何了。」

張作霖不再說甚麼,只比了個一刀斬殺的手勢。

1912年1月23日張作霖假作有意「因勢利導,策動東三省獨立」,而赴了張榕的飯局之約,席間忽然聲稱另有要公,必須先走。張作霖離去未及轉瞬,兩個槍手隨即衝進來,把張榕打成了一個蜂窩。當天遇襲而殞命的還有一個旗人,名叫寶昆;一個漢人,名叫田雅贇──都是「奉天聯合急進會」的同志。從這一夜以後,張作霖展開了多次暗殺行動,對象就是一個又一個「剪了辮子的可疑人物」。

張榕這個名字很快就掩沒在一連串的屠殺血案的底層。但是同樣深為同盟會的老成員、當年營救過他一回的宮寶森卻極不甘心。

「革命不是我們這樣的人幹得了的!」丁連山冷冷地對宮寶森說。

日後宮寶森在一封給他女兒宮若梅的家書裡寫道:「而憶昔所以念茲在茲者,豈其革命耶?毋乃報仇而已矣。十年磨劍,以為一快可圖,殊不知猶溷落賊之圈套耳!」

此處所稱之「賊」,還是張作霖。

終吳樾一生,不知道自己的名字給添了個木字邊;越獄的張榕則是個豪邁自喜之人,對於被腐敗的封建王朝視為罪犯(枷鎖銬鐐之人)的印記,他反而相當得意。有一個說法──見高拜石《古春風樓瑣記》,以為救張榕出囹圄的是獄吏王喜璋(字少堂),王有感於張的俠義之風,利用一次收牢交接的機會,給張換上獄警的號衣,兩人聯袂而逃。

這一段記載有兩個小錯誤,其一是王喜璋沒有「少堂」這個字號──倒是有個王小堂,是張榕越獄後組織「奉天聯合急進會」時代的一個激進成員。王喜璋當時放張榕出獄,純粹是被綁架,真正主謀和執行這一援救任務的是丁連山和宮寶森師兄弟。丁、宮二人不但救出了張榕、策反了王喜璋,還籌措了一筆旅費給張榕東渡日本。張榕在東京交了不少朋友,其中有些是浪人──但是在張榕回國後膨脹起來的傳說裡面,這些浪人都具有了武士的身份,說這些武士「每以劍術自詡,而嗤支那人為『東亞病夫』。張榕不服……約期比劍,連續敗其著名者五、六人。」

這個附會痕跡本來十分明顯的傳聞卻成為辛亥年張榕返回東北組織「急進會」的有力宣傳。值得再帶一筆細述的是:此一「急進會」和一個「革命策源」之地有關。簡單地說,就是:應該在哪裡發起革命最有效?

武昌起義尚未發生之時,革命黨人十僕十起,總不能在神州大地遍野開花,於是便有了這樣的討論:既然滿族倚長白山之王氣入關,豈能仗南方尚未結成一龍脈的五嶺之氣以應之?不如「發難滿州,直搗黃龍」,索性在努爾哈赤發跡之老穴作亂,這是「漢族反正」的一套論述。

可是沒想到,武昌一役,意外成功,東北新軍也蠢蠢欲動,成立了「奉天國民保安會」,想要把方面大員給強拉下馬,推舉當時的東三省總督趙爾巽為會長,下設內正、外交、軍事、財政、交通、教育……七個部,儼然一獨立國矣。

張榕是在武昌首義之後回國的,眼見趙爾巽之勉強就任那個甚麼「保安會會長」根本是虛與委蛇的緩兵之計,於是自行號召,另外成立「奉天聯合急進會」,顧名思義,其焦憂可知。張作霖賴趙爾巽護持提拔,受封為奉天城防司令和剿匪司令之後,屢思有為,卻又不敢真正攖民黨之逆鱗,所以就下了個暗手。透過當時的諮議局副局長袁金鎧之約,在德義樓飯莊設局,一陣亂槍殺了張榕還不算,袁金鎧才回報了張榕的死訊,張作霖的第一句反應居然是:「他那些急進會的同黨呢?」

「張榕的同黨」是張作霖此後多年的一個惡夢。到1915年,他又設了第二個局,試圖將這些人一網打盡。至於是哪些人,他自己一無所知。但是從對立面來看,根據丁連山日後的回憶,他和宮寶森俱是自投羅網的彀中之人。

張作霖是馬賊出身,1912年9月,被袁世凱任命為第27師師長,比之在趙爾巽手下幹司令,反而更覺踏實,因為老袁看起來倒不了。1915年,為了支持袁世凱洪憲帝制,張作霖一方面儘力打壓滿清親貴之餘孽──宗社黨;一方面更大力清除當年的革命勢力,也就是急進會的殘兵遊勇。他想了一個引蛇出洞之計。

當時,奉天監獄裡關著一個流落在地、精神失常的日本浪人。此人名叫薄無鬼,本來醉心革命,是「來華義舉」的同志,可是民國一旦肇造,似乎沒有人搭理他了,抑鬱經年,忽而有一天行到通衢之上,拔刀狂舞,勢若要斬殺無辜的路人。

薄無鬼很快地被張作霖捉進官裡,治了個擾亂地方秩序之罪──好歹這也是剿匪司令的業績。但是居住在奉天的日本人卻不高興了,以為他小題大作,不過,小題大作之人豈能因為這樣的壓力而縮手呢?一旦縮手,不反而真應了小題大作之譏嗎?薄無鬼一押數年,不審不放,人就更瘋了。

丁連山回憶錄式的《歸藏瑣記》中有〈薄無鬼〉專章。此公行文雖然夾文夾白,甚至不免顛三倒四,但是描述得卻很清楚,茲抄錄於後──首先是薄無鬼的出現:

「乙卯春,奉天大雪,忽而市井傳言,獄中逃出一人,即薄無鬼也。一身簇新武士直裰,上衣交領右袵,三角廣袖,胸前繫寬帶子,綠顏色晶亮好看。下袴似裙,有水雲褶縫,十分熠耀。此外,尚有外布衣及大紋,大紋據說乃是家族紋章,似花瓣,於前胸作裝飾,緣以菊墜。短刀斜插腰際,長刀在手,若新發於鉶,似是初添購的。」

不但長刀看來是新添購的,連薄無鬼的整個兒扮像和服飾,都像是被「整體造型」過之後才亮相的。但是沒有人仔細尋思這一點,丁連山、宮寶森以及當時城裡所有看見、轉述薄無鬼行徑的人,都只注意到他所說的話:

「凡此劍所到之處,即是大日本國之領土,擅入者死。」

一面說著,薄無鬼一面用劍尖兒在六、七吋厚的雪地上畫了一個徑可丈許的大圈兒。之後,便不斷重複著那幾句話:「凡此劍所到之處,即是大日本國之領土,擅入者死。」他說到了,也做到了;不多時,雪地上那個工工整整的圈兒裡便橫三豎五地躺著幾具屍體。據說他們都是一接近劍圈兒就被斬殺了的,可薄無鬼從未離開圓心半步,而他的劍也只有三尺多長。不知道是人們的錯覺還是薄無鬼真有甚麼邪門的本事。

過不多時,圍觀於較遠之處的老百姓卻漸漸察覺:地上那劍尖兒劃過的圈子怎麼在不知不覺之間彷彿慢慢兒擴大,原先只佔半條路的寬度,數刻之後,似乎兩條馬路的十字路口都在圈兒的範圍之中了。丁連山如此回憶:

「我遂與寶田商議,此人不除,還不知有多少鄉親要無辜受害。然寶田支吾再三,似有苦衷,經我追問,乃告以:『彼為當年同盟會之同志。』我即罵他渾蛋,習武的人,萬事沾染不得,乃胡亂與人拉幫結社耶?要知道:『萬人敵』與『一人敵』固是二事,猶如大便入坑、小便入池,萬不可攪在一處混帳!你與人牽扯既多,顧忌便深,江湖奈何走得?此事由我一人幹去便了。

「寶田當即勸我:『本門還有賴大師哥撐持掌理,爾這一去,非身死、即是殺人,如何是個了局?』我遂問他:『殺人逃刑、被殺送命,與夫撐持掌理一門戶,孰為易?孰為難?』寶田曰:『當然是殺人、被殺來得容易;撐持掌理一門戶來得難。』我便道:『諾!我今為其易者,爾且任其難。』

「刻直趨通衢,攫薄無鬼襟而掌殺之!」

雖然與革命一些兒干係也沒有,令人感到「何其壯哉」的可不只是「攫薄無鬼襟而掌殺之」之舉,還有那兩句顯然脫胎自吳樾與趙聲訣別之詞的交代。但是丁連山萬萬沒有想到:放出薄無鬼來鬧事,根本是個陷阱。張作霖的目的是要東三省的革命勢力藉由反日而浮出水面,再留給日本人去追討其餘。

丁連山在《歸藏瑣記》裡描寫他攫殺薄無鬼於一瞬間,似是有點兒簡略了,但實情也差不多是那樣速戰速決。不過這一段回憶的重點,似不在攫殺,而在於薄無鬼這個人──以及他所代表的日本人的心情:

「彼邦(按:指日本)之人,協同發展革命,締造中華,實有功於民國。但是居功之心不泯,便要時刻來討索。」

所以薄無鬼不是一個人,而是一種人、一群人。從丁連山所記的細節可以揣見:當張作霖從獄中放出薄無鬼之時,還特意為他量製或添購了新行頭,讓他在通衢大道之處亮相,這在在都顯示,薄無鬼是個誘釣金鰲的香餌。盱衡推度:若是有那看不慣薄無鬼在中國土地上撒野的,必屬民黨之流,他們一旦出手,就只有兩個結果──亦即丁連山與宮寶森所謂之「殺人逃刑」或是「被殺送命」;張作霖兩面借刀,兵不血刃,就把薄無鬼之流「調度」成「剿匪部隊」了,其用心深刻險狡可知。無怪乎高拜石對東北鬍匪出身的軍閥打過這樣的比喻:「張景惠宛如《水滸傳》裡的晁蓋,高拱而已;馮麟閣威權煊赫,似玉麒麟盧俊義;張作霖城府較深,和眾家兄弟頗能號召,像呼保義宋公明。」(語見《古春風樓瑣記》)

斬殺薄無鬼似乎很容易,但是丁連山為此不得不亡命天涯,數十年不得在家鄉安身立命,而且時刻有來路不明的人藉故尋釁、挑戰、暗襲甚至追殺。連正兒八經的一塊八卦門招牌都扛不住了。只是由於丁連山敘事稍涉淆亂,有些交代心跡的話語,並沒有詳述其出於何時何地,我們只能猜測:就《歸藏瑣記‧金樓之會》來看,他與宮寶森是在薄無鬼死後將近二十年(也就是1935年左右)才於廣東佛山金樓重逢之時,揭開了這個上當的底蘊。

當時宮寶森以八卦門掌門的身份,率領眾弟子南下廣東,藉由推動「中華武術會」名目,倡議「南北合」,間接謀求武林同道支持南京政府。沒有想到上了金樓,宮寶森才發現大師兄隱跡於庖廚,伺候了他一碗湯。一嚐那湯,宮寶森知道是故人到了,大事也不談了,親自尋入廚下,果然見著了鬼魅也似的丁連山。

丁連山記曰:「我別無長言,僅對寶田道:『彼日出手殺薄無鬼,我便墮入了鬼道。此後你我便有如衣服,爾為一表;我為一裡,儘管彼此相依,卻也兩不相侔。然南北議和之事,切記不宜橫柴入灶、操之過急,你也要學會『反穿皮襖』!」

「反穿皮襖」是一句童子能解的歇後語,意指「裝羊(諧『佯』)。這話合著先前「有如衣服,一表一裡」、「儘管彼此相依,卻也兩不相侔。」之語便更有意思了,丁連山漂泊江湖數十年,所參悟的一個意思,說穿了就是「不上枱面」。這大概不只是「衣服裡子」當慣了,與人無所爭而已;更深刻的一個覺悟恐怕還是澈底拋卻了江湖人每每縈懷掛心的「門戶」、「門派」、「門牆」之我執。

以武術同道為號召,讓早年在革命時期充分被利用、被發遣、被徵召捐軀赴義的會黨人物再一次鼓勇而出,為民國效力,倡議南北合作,這是光明正大、冠冕堂皇的事;即使爭不得封妻蔭子的富貴,也佔得上愛國救民的聲名。但是丁連山提醒宮寶森的卻是:這一切都充滿了虛妄的期待,因為「武」、「武術」、「武林」、「武俠」……早就是純屬虛構的事;「裝羊」,毋寧也就是取義於羊之乖順隱伏了。

這話說了沒幾個月,剛從歐洲考察返國的胡漢民神秘地暴死在一枰棋局之上,地點就在廣州。蔣介石隨即要收編廣東省主席陳濟棠的軍政大權,以反戈消滅桂系的李宗仁,兩廣事變接著就發生了。而那一夜金樓之會,宮寶森幸而聽取了丁連山的一番話,並未強人所難地鳩合在地各武術名家誓師護國,否則,他也必然是要墮入鬼道的。

民國建立在一片混亂之中,而且它不像月份牌上標誌的那麼清楚,撕去一頁、換過一本,就是新紀元。絕大部分在模糊的想像之中應屬全新的事物,並不會隨著民國紀元而自然生發出現;而絕大部分在理所當然被拋擲、淘汰、遺棄的舊社會事物卻毫無障礙地通過新紀元而留存了下來。

宮寶森雖然不是一個新派人物,不過他同情革命、加入同盟會、幫助受難的民黨份子,也在一般人性的角度上傾向於服從多數而得到最大的和平。對他而言,金樓之會根本不是一個政治號召活動,而是一個藉由「南北合」的帽子所象徵的具體實務──中華武學各個門派打開門戶、交流子弟、切磋技巧、融會心得。這些個在三家村的武師看來十分迂闊而大膽的意見,根本上還有一種「欺師滅祖」的況味。不過對於宮寶森來說,這是一念之轉、一蹴可及的功業。他畢生唯一表述過的「政治意見」是在寫給女兒宮若梅的信上:「總理孫氏上李相書有『人能盡其才,貨能暢其流』語,其武學之謂歟?吾輩欲健其身、強其國、優其種、神其技,寧不盡才暢流,以增益其所不能乎?」

此處的總理,指的是同盟會總理孫文,李相則是李鴻章。從治國經濟看去,宮寶森當然是「誤解」了孫文的學說;但那正是民國人物對於一切所能承繼與發揚之事的想像力使然。換言之:開放門戶之於其它偉業究竟如何姑且不論,之於宮寶森則是一個殷憂啟聖、多難興邦的譬喻。

在廚灶間驚鴻一瞥地見到丁連山(這可能是他們師兄弟最後一次會面)當晚,金樓之會走上了他意想不到的岔路。那是因為廣東當地各個門派根本上既不相信「中華武術會」的和平號召,反而懷疑這是北方武師強龍壓境、裹脅收編的一個策略──猶如當時(1935)南京政府之覬覦廣東資源的一個試探。就在宮寶森離席的一小段時間裡,他的弟子和三數個在地門派的武師起了口角,雙方約以「封門會手」的方式一決高下。

就在兼領八卦、形意二門的北方武師(也是宮寶森的徒弟、馬姓行三者)出手盡佔上風之際,驚動了隔壁煙霞館(鴉片煙舖)裡的一個在地的紈袴。此人祖籍南海羅村鎮聯星譚頭村,祖上開設藥材行,幾代發家,寖成富室。到了他這一代上,便只通練拳弄技的門道了。

忽然間起了這麼個南北較武之局,便有好事之人穿梭往復,再三再四地通報,將金樓之中兩造交手的招式一一向他陳說,這個作壁上觀的紈袴原本只是「默拳」──也就是依著來報的口信在心頭默默演練雙方交手的實況──可就在聽到某招某式之處,他猛地起了身,親自踱到金樓,前去向當局交手的討教。他從默拳而得知:來人的確是高手。

高手介入高手的局,後來怎麼過招,沒留下記錄。我們只知道這紈袴不但打了馬三,還傷了宮寶森,但是卻意外地被宮若梅收拾了一頓。又過了十多年,江山易幟,丁連山逃亡到香港,不其然遇見這已經開宗立派的後生,彼時此君已過中年,而丁連山卻是個垂垂老鬼了,他寫這一次面晤:「我告以:天不欲武學昌明,才不叫我晚生二十年、或不教汝早生二十年!」這話的意思是:兩代宗師人物居然沒能湊得上一搏,其感慨頗似陳三立之「吾生恨晚數千歲,不與蘇黃數子遊」(〈肯堂為我錄其甲午客天津中秋玩月之作誦之嘆絕蘇黃之下無此奇矣,用前韻奉報〉)。

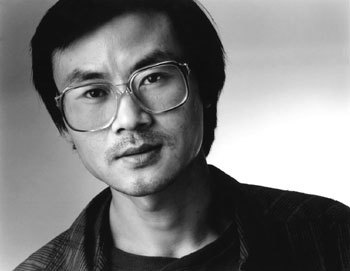

此君姓葉,本名叫葉繼問,為人寡言辭、有俠氣,紈袴之間互相慣愛調笑,都叫他「燜雞」;這個不好聽,於是便把「繼」字省略,改名葉問。

爱华网

爱华网