一、合唱指挥的工具

合唱指挥的工具包括两个方面:1、身体之外所利用的工具。2、身体本身可利用的工具。

1、身体之外可利用的工具

多年来,指挥使用的体外工具是指挥棒。主要作用是用来延长指挥的手臂,扩大指挥手臂挥动的幅度和范围,以利于乐手和歌手们在演奏时能轻松识别指挥的手势,迅速、准确地领会指挥的意图,提高演奏和演唱的质量和效果。

2、身体本身可利用的工具

指挥者的身体就是指挥的工具。根据音乐表达的需要,可细分为:手、臂、腰、腿、眼、面等。人的指挥活动,是一个协调的动态过程,整个身体都要参与活动。只是每个部位参与的程度(即动作或动态幅度、力度、主次关系等)有所不同。当指挥运用这些被称为工具的某些肢体发出不同的动作或动态时,被指挥者,可以通过视觉清晰地观察到指挥者肢体各个部位之间动作协调关系的细微变化,从而达到传递和接受指挥信息的目的。

二、合唱指挥的基本图示

指挥的基本图式,是记载指挥者在指挥各种不同节拍、不同节奏的合唱或乐曲时手臂挥动的方向和拍与拍之间运行路线的图形。

指挥的基本图式体现了音乐节拍运动的基本规律(即强弱规律。如二拍子的强弱、三拍子的强弱弱、四拍子的强弱次强弱等等)。凡音乐中使用的节拍,都有相应的基本图式予以表示。

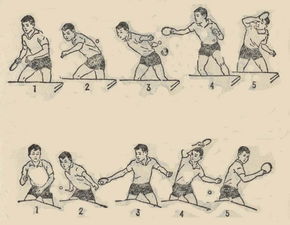

音乐中,常用的拍子有一拍子、二拍子、三拍子、四拍子、五拍子、六拍子、七拍子、九拍子、十二拍子等。指挥时所遵循的基本图式如下:

————三、合唱指挥的图式及变化原则

当我们清醒地认识到,依照指挥的基本图式来规范指挥的基本动作是十分重要的、不可缺少的、并严格按照指挥图式进行指挥的时候,我们又要看到用图式记载指挥动态过程有着较大的局限性和不确定性。就音乐的节奏、音高、速度、力度、织体、情绪等要表达的内容而言,指挥的动作应是一个极富变化的、生动的、具有一定秩序并有一定随机性的活动。根据音乐表达的需要,指挥的动作和手势必然要随着音乐丰富而细腻的变化而变化,指挥的图示显然不能全面地将它们详尽地记述下来,事实上,书本上的图式,只是给指挥们提供了一个手臂的基本运行方向和这样或那样的手臂运行路线的范例,而不是全部。指挥应该根据音乐表演的需要,设计出各种各样的变体和组合,既可纵向拉长,又可横向拉宽,既可整体放大,又可整体缩小,既可使用曲线,又可使用直线,既要保持一般意义上的统一性和规范性,又能赋予指挥动作以更多的可变性和适应性,既便于演唱、演奏者与指挥的交流与合作,又可使指挥充分展现个性,使动作能够获得更加生动、流畅、丰富、自然、感人的视觉效果、从而更有利于推动合唱的进行和发展。因此,我们既要研究和规范指挥的基本图式,并用图式规范我们的指挥动作,又不能把书本上绘制的指挥图式看作是唯一的、一成不变的图式。我们不能过分强调基本图式的某种形态和某种形态的作用,甚至没有必要去讨论图式正确与否,更不能将其固化、绝对化,以至于使指挥陷入图式的束缚之下而不能自拔,影响指挥的发挥,影响音乐的表现,使音乐失去应有的活力和感染力,甚至陷入呆板、生硬、单调的指挥境况。

四、合唱指挥的起拍技术

指挥的起拍动作是指挥基本技术中的重要内容之一。它在时间上虽然短暂,但这一动作做的准确与否,明确与否、将会直接影响到整个作品的良好表达和整体的演唱效果。

毫无疑问,起拍动作的基本意义,就是向队员暗示开始唱、奏的指令,带领队员整齐地投入合唱表演。有过初步指挥实践者,均可较为准确、明了的作出这一动作,而队员们也完全可以依照这一单一目的的手势整齐地投入唱(奏)。但是,要使人们相信,一个丰富的、高度统一的、具有很高艺术水准的艺术表现将会在这样一个简单的手势下出现是困难的。也许与这样指挥合作的队员可能是优秀的演唱、演奏员。他们常常各自都具有较高的艺术修养,较强的理解力、想象力等等,然而,当共同进行艺术表演的时候,他们却都要全面服从于指挥,统一在指挥的手势之下。在将要开始的艺术展现前的一瞬间,需要指挥给他们明确地指令,让他们明确了解应该以什么样的速度、力度、音量、音色和情感来开始这共同进行的艺术展现的第一个音乃至乐句,而不是依照各自的理解和想象去唱奏。这种要求是艺术表现所不可缺少的。缺少了它,一个几十人乃至上百人所共同进行的良好的艺术展现的开始当然也就无从谈起。由此可见,当指挥即将发出动作的时候,首先面临的问题是要有一个对作品全面、正确解释的指挥意图,并应在起拍的时候,将其准确无误的传递给队员。所以指挥的起拍动作,仅仅包含了预备——开始这层意义,并把它做好是远远不够的。应该把向队员提出不同的作品在音乐表现方面所包含的乐素(包括速度、力度、音量、音色、音区、方位及音乐情绪等)列入指挥起拍意义的范畴,并同预备——呼吸一同融进指挥的起拍动作之中。也就是说,指挥应该在这最有准备、最醒目、最先作出因而也就是最重要的第一个动作中,将以上所谈的起拍的全部内容融为一体,爆发于一挥间,向队员作出准确、明了而全面的暗示。

1、起拍技术范例(1)

我们不妨以《中国,中国,鲜红的太阳永不落》这首领唱与合唱歌曲为例,来剖析一下它潜在的音乐内涵和指挥的起拍所应表现的内容,以及具体运用什么样的动作规范来实现这种暗示——即指挥起拍之内涵。

《中国,中国,鲜红的太阳永不落》这首歌,展示了中国像一轮鲜红的太阳,升腾的世界的东方,展示了中华民族充满希望、充满信心和不屈不挠的伟大精神。坚定、庄严、雄健,号角嘹亮而辉煌,步伐整齐而坚毅。歌曲的第一小节是弱起,即音乐从第四排开始,指挥的预备排必须在第三拍开始。右手执棒做好准备动作后,迅即向右一挥,并向上方往回一转,突然停住。这突然向右一挥,也就是指挥此歌的预备拍。这一拍,即指挥图式的第三拍,向管乐演奏员提示做呼吸动作;接着突然又短暂的停留,给队员一突然屏气、拉紧嘴唇的启示。我们知道,演奏员是否有从容而良好的呼吸,是否能在同一时间屏气并适度拉紧嘴唇,是决定前奏音乐的第一个音甚至第一个乐句是否能整齐一致的吹奏出来的关键。那么,在完成了一挥、一听两个动作之后,指挥的起拍动作便已完成。演奏员的预备心理和预备动作也已完成。至此,迅即向上挥起指挥棒,便可以使队员在和有准备的情况下,准确地吹奏出5︱5—的前奏来。应该说明的是,这个最后向上挥起的动作,是指挥起拍动作的一部分,它是与始于弱拍的乐队前奏的第一个音(sol)同时发出的。所以,它就不仅是第一个音(sol)的指挥动作了,它还同时作为第二个音——强拍5---的预备动作而出现。

这首歌曲是进行曲速度,所以,预备拍动作不宜过快或过慢。过快,不宜表现庄严、稳健之气魄。过慢,不宜表现革命的热情和信念。因此,这一动作应在大约0.6~0.8秒的时间内完成。从而准确地将进行曲速度提示给队员。

提示力度的变化,通常是用改变动作之幅度来体现的。但决不能忽视手、臂等肢体的肌肉紧张度在表达力度变化方面的作用。利用肌肉的紧张度来体现指挥对力度的要求,往往比靠改变动作的幅度来体现力度变化更能收到以极小之动作,发挥极大之威力的效果。因此,此曲的起拍,除了应有适当的幅度外,整个手与臂的肌肉还应适当收紧,保持一定的紧张度。手腕的动作要干脆、有力,这样才能表现出作品所具有的坚定、庄严、雄健、整齐而坚毅的形象和不可抗拒的力量。

用扩大或缩小动作幅度来体现音量之变化非常有效。动作幅度大,给人意象的启示;动作幅度小,给人以轻的启示;这首歌的前奏先是小号领奏,然后,乐队全体投入演奏。音量比较大。因而,动作不宜太小,否则,就不以表达出中国人民团结、统一、热情、豪迈的伟大形象。

动作的幅度,是指动作活动的范围大小而言。动作的高度,是指动作在哪个区域活动而言的。动作的高度要根据歌曲演唱的不同情况来调整。这首歌曲的前奏是小号领奏,小号在和声中又处于旋律位置,所使用的音区又是该乐器的最佳音区,音色嘹亮而辉煌。为了表达指挥对这种音色的要求,起拍动作的高度应放在中上部位。即以肩为中心的上下适当范围内,活动。过高,或过低,都不适合表达这种特定的音色。

综上所述可以看出,起拍动作的目的应是多元性的。应在一个动作中包含这样几大乐素:呼吸、屏气(同时拉紧嘴唇)、开始、速度、力度、音量、音色等。根据这一原则,对这一动作的具体要求是:动作爆发的速度为0.6~0.8秒左右。第三拍挥出后(指预备拍)要有突然的短暂停留,手臂等各部位(包括面部表情),保持一定的紧张度,腕部动作要干脆、有力,动作的幅度适中,动作高度在以肩为中心的上下适度范围内等等。

2、起拍技术范例(2)

又如《伏尔加船夫曲》,这部作品所表现的是生活在伏尔加河畔的俄罗斯纤夫的勤劳、坚强、热爱家乡、热爱生活的朴实情感,勇于为生活而抗争的伟大精神,以及纤夫们在奋力拉纤的生动场景。歌曲的开头,是以男生弱唱来表现纤夫们由远而近的拉纤场面,声音深沉、浑厚而内在,清唱中带有坚毅的力量,一步一个脚印,一步一把汗水。这吼声从很远很远处传来,这力量在很远很远处便可感到。

因此,这首歌的起拍动作提示出的内容是预备、呼吸、开始、稍慢的速度、弱唱、富有弹性、坚韧、浑厚深沉的男生音色、力感和坚强的内在性格。

对这一起拍动作的具体要求是:预备拍从第四拍开始,动作不可太猛,大约在1秒~1.5秒之间,幅度在25平房里米左右,高度在胸腺上下,以小臂动作为主,动作要有韧性。

从以上两个例子可以看出:指挥的起拍动作决不是一个简单的、单一目的的运动过程,而是一个复杂的、高度综合的运动过程。而这样一个包括各种乐素的动作爆发过程却只有短暂的一挥间。因此,能否在这短暂的时间内将作品所具有的乐素和指挥所要表达的意图融为一体,向队员发出全面、准确、明了的指令,便成了这一动作乃至歌唱和演奏队员能否很好的进行艺术表现的关键。指挥的起拍动作应该全面的包括这些乐素。而一点不漏的将这些乐素在指挥的起拍中体现出来,是指挥起拍的真正内涵。

应该说明的是:指挥的起拍动作决不是固定不变的,千篇一律的运动过程。提出以上意见并不是要求并且也不可能要求所有的指挥均按一样动作和姿势去指挥。就以上所列举的两个作品的指挥起拍动作而言,由于不同的指挥在气质、身材、对作品的理解和处理、队伍的规模以及唱奏水平方面差异很大,其指挥动作的幅度,高度等也可不尽相同。这里所谈的是那些最基本的、应该相同的指挥起拍动作,它在指挥技术中占有重要的地位。

当然,任何完美的指挥语言,在指挥和队员没有合奏过的情况下,决不是很快就能被队员所准确、全面地接受的。大家都需要有一个交流和理解的过程——排练。通过排练使彼此间达到一定的默契,即使是高水平的指挥和高水平的合唱队、乐队,也不可缺少这样一个合奏过程。上面所谈的指挥起拍之内涵包括了对内在情感的表达,要实现对起拍全部内涵的完满表达,决不是单靠手臂等肢体动作所能做到的,它应该是一个全身心地运动过程,必须依靠全身心的协调运动才能启发队员产生真情实感,才能使这群各具生命、意志,各具理解力、想象力的独立的个人在共同进行的合作中达到高度默契,从而实现尽可能完美的艺术表现。

五、合唱指挥的收拍技术

指挥的收拍是指挥技术的重要组成部分。歌手或乐手的唱、奏能否有一个良好的结束,依赖于指挥的收拍是否清晰和准确。收拍的动作虽不像指挥图示那样有一个很明确的基本规范,它很丰富,可以有多种变化,可以有多种造型,但它同样应该遵循一些基本原则,这就是收束动作必须依据音乐结束时的音响需要、感情需要去选择收束动作的速度、高度、范围、方向和路线,并最终确定手势的终止点和基本造型。

收拍也有预备拍。也就是说,收束是由预备和收束两个动作组成的。不过,收束的预备拍与起拍的预备拍相比,其作用有所不同。起拍的预备拍最基本的作用是提示呼吸,而收拍的预备拍的主要作用是提示唱、奏将在什么时间、以什么速度、力度、什么情绪结束。

一般来说,指挥的收拍有如下四种基本情况,即强急收,弱急收,强缓收,弱缓收和中庸性收束(表现为强、中性和弱之间以及急、中庸和缓慢之间的细分不作叙述)。

指挥收束动作中的强收和弱收有四个要领需要掌握,一是依赖动作的幅度变化,二是依赖肌肉紧张度的增减,三是依靠动作的高度,四是依靠改变动作与身体的距离。

一般来说,手臂动作越大,手位越高,手臂与身体距离越远,肌肉紧张度越强,表现出的强度越高;手臂动作缩小,手位越低,手臂与身体越近,肌肉紧张度降低,则表现出的强度越低(越弱)。

指挥收束动作中的急收和缓收也需要掌握两个要领,一是依赖动作爆发速度,缩短动作全过程的时间,二是依赖收束动作过程(线条)拉长和缩短来获得。

一般来说,手臂动作爆发过程时间短,收束过程(线条)缩短可以可以表示急收,手臂动作爆发时间拉长,收束过程(线条)拉长可以表示缓收。

根据这一原理,将强收的要领和急收的要领结合起来便可完成强急收;将强收的要领和缓收的要领结合起来就又完成了强缓收;将弱收的要领和急收的要领结合起来,可以完成弱急收;将弱收的要领和环收的要领结合起来,可以完成弱缓收;各种因素中庸者,便可完成中庸性收束。

六、合唱指挥的拍点与线条

指挥的拍点,是指指挥在按排子指挥时拍与拍之间的转换所形成的折射点(角)。也是演唱、演奏者唱奏节拍强位音时的发音处或强位休止的呼吸处。拍点的形成,是由指挥在拍点前后的加速度和减速度所形成的。

指挥的线条,是指指挥在按排子指挥时拍点与拍点之间所形成的连接动作,显示指挥者手势转换所经由的路线(有直线和曲线,曲线有许多变体)。

七、各种力度变化的指挥法

指挥的动作是一种无声的语言。它是靠动作的大、小、高、低,离身体的远近和肌肉紧张度的增减来表现力度及力度变化的。一般来说:动作越大,力度越强;动作越小,力度越弱;手位越高,力度越强;手位越低,力度越弱;肌肉紧张度越高,力度越强;肌肉紧张度越低,力度越弱;手心向上表示强;手心向下表示弱;面目表情紧张,表示强;面目表情松弛,表示弱;动作从小到大,表示渐强;动作从大到小,表示渐弱;肌肉紧张度从低到高,表示渐强;肌肉紧张度从高到低,表示渐弱;动作从李道外,表示渐强;动作从外到里,表示渐弱;手心从下向上翻转,表示渐强;手心从上向下翻转,表示渐弱;面目表情从松弛到紧张,表示渐强,面目表情从紧张到松弛,表示渐弱。

在实际指挥过程中,由于人的所有活动都是受大脑支配的,人的身体各部位都是一个协调的整体,指挥的动作往往会从手臂动作的大小、肌肉紧张度的高低及面目表情的变化等各方面协调动作,所以,指挥者常常会同时调动多种手段来实施指挥。如渐强时,指挥一面逐渐扩大动作幅度,一面提高手位,一面加强面目表情(特别是眼神),一面增强肌肉的紧张度等等。

八、合唱指挥的双手分工

指挥面对的是多声部的音乐作品和担负多声部音乐表演的演唱或演奏组织。要完成复杂作品的指挥任务,指挥需要双手分工。即由左右手分别担负不同的任务,并要协调配合。从分工上讲,一般是由左手担负表情和声部的提示,右手担负节拍和特殊节奏的提示。从技术上讲,指挥的动作应有较好的协调性,左右手都要有一定的独立活动能力,能够自如地作出多种音乐表演所需要的指挥动作。

九、指挥棒与指挥棒的使用

指挥棍是一种用木材或玻璃钢制作的细长带柄的短棍。两头粗细不一,从手柄处到棒尖,由粗到细均匀过渡,其长度一般从37公分~42公分不等,指挥者可视其手臂的长度选择合适自己使用的指挥棍。

指挥棒的作用是用以延长指挥手臂的,在面对庞大的乐队、特别是面对合唱队与乐对共同演出的宏大场面时,演唱、演奏和指挥间的距离会变得更远,加上乐队必需的谱台,乐器、话筒等物体,会在一定程度上阻挡视线,给相互间的交流与配合带来一定困难,由于指挥棍的使用在一定程度上延长了手臂,就会使队员能够更加轻松的看到指挥手势,便于唱奏整体各方面的密切配合。因此,在乐队演奏或有乐队伴奏的合唱演出中,指挥者常常选择使用指挥棍进行指挥,以期达到良好的表演效果。

十、徒手指挥技术

徒手指挥是指不用指挥棍或和器物等任何辅助手段来指挥的指挥方式。一般在无伴奏合唱和有钢琴伴奏及其它简单伴奏形式而无乐队伴奏演唱的情况下选择这种指挥方式。

它的优点,在于指挥可以利用手指、手腕、手臂等各个关节、部位的细微变化,更有效的表达细腻的歌唱情感和音乐音响的刻画。由于演唱时合唱队前面没有庞大的乐队和乐队的乐器、谱台等物体遮挡,合唱队、伴奏者与指挥间的交流方便,视线清晰,目标集中,因此,指挥棍的使用就没有必要。

但是在乐队演奏或有乐队伴奏演唱歌唱性较强和更需细致表达的音乐时,亦有指挥选择徒手指挥的,这要看个人的习惯而定。

十一、指挥动作与动作规范

指挥的动作是一种无声的动态语言。是指挥在排练和演出时,与其指挥的唱奏者之间传达个人对音乐的唱奏要求的媒介或桥梁。无论在排练过程中,还是在演出过程中,都起着重要的作用。指挥应依据音乐表现和指挥表达音乐要求的需要来安排自己的动作,应以音乐需要为原则,任何企图表现自己、或与音乐表现无关、或与当时所表现的音乐不相适应的动作都是不适宜或需要丢弃的。

动作的设计,应以指挥的基本图式为基本依据来安排,必要时,根据音乐的速度、节奏的变化和情绪的变化,可在遵循基本图式的原则基础上作适当改变(可做各种图式的变体、或简化、或分解、或短暂脱离),以利于表达所要强调或要重点提示的地方。

爱华网

爱华网