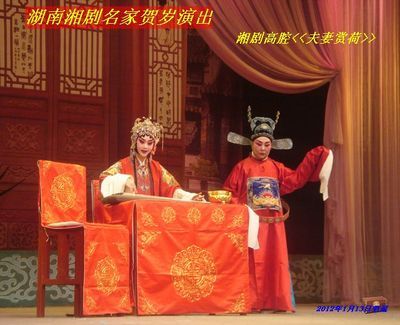

湘剧《拜月记》

溯源“湘剧”名称最早见诸民间9年(公元1920年)长沙印行的《湖南戏考》第一集。明代成化年间,长沙是吉王府所在地。政治和经济的发展,促进了戏曲演出的繁荣。外来的戏曲在长期的演出活动中,与本地区民间艺术、地方语言紧密结合,逐渐形成了这一包括“高”(高腔)、“低”(低牌子)、“昆”(昆曲)、“乱”(乱弹)四大声腔,唱白用中州韵、富有本地特色的剧种。高腔源于弋阳腔,早在明朝嘉靖(1522-1566)年间人徐渭的《南词叙录》已有关于弋阳腔在“两京、湖南、闽、广用之”的记载。弋阳腔在传人长沙之后,经“错用乡语”、“只沿土俗”和融合打锣腔等地方音乐,从而在弋阳腔滚唱基础上衍变成湘剧高腔。从《精忠传》等古老的连台本戏以高腔、低牌子合演的情况看,后者的产生年代约与前者同。昆曲传入长沙时间稍晚,根据“长沙老郎庙班牌”,清朝康熙三年(1664年)和六年,既唱高腔、也唱昆曲的长沙福秀班和老仁和班先后成立。作于乾隆二十年(1755年)至二十八年间的江宾谷所作的《潇湘听雨录》卷三,曾记载湖南布政使杨廷璋陛见时,官场公饯,曾演出昆曲《三多》。这一时期当是昆曲传入长沙的时间。高、昆同台演出,直接影响到高腔音乐和表演艺术的发展,使之从偏重大锣大鼓的武戏,变为也唱小锣小鼓的文戏。当年老仁和班小生喜保和杜三演唱的《赶斋泼粥》、《打猎回书》等高腔戏,也曾经吸收了昆曲表演中许多优美、细腻的做工和舞蹈,在当时也曾名噪一时。至同治、光绪年间(1862-1908年),昆曲逐渐衰落,并退出湘剧舞台。光绪三十一年,长沙人叶德辉在《和桧门观剧诗》中有“昆山近又无人会,那解寻源白石翁”句,说明当时昆曲在湘剧中的处境。乱弹又叫做“南北路”。其来路尚无定论,但湘剧在吸收了徽班中的《大长生乐》、《偷鸡》等一类剧目,并将其曲调称为“安庆调”,其他属于安庆“花部”的《水淹七军》、《龙虎斗》、《路遥知马力》、《王祥吊孝》、《李大打更》、《困曹府》等,也都是湘剧经常演出的剧目。徽班源于秦腔的《如意钩》、《锁云囊》,后来也传到湘剧班。此外,湘剧还从汉剧中吸收了《酒毒杨勇》等剧目,可见湘剧的早期发源与徽剧、汉剧都有一定的渊源关系。南北路声腔的传入,在湘剧舞台上开始出现了高、乱合演的剧目,如《金丸记》中《盘盒》一折唱高腔,《拷寇》一折唱乱弹腔。由于高、乱同台,得以互相借鉴,并且相互促进:高腔吸收了乱弹所长的做工和武打;乱弹则受高腔滚唱的影响,发展了长段流水,如《斩李广》中连唱四十八个“再不能”,《程济赶车》中连唱二十四个“可怜主”等,使湘剧的唱腔和表演艺术又前进一步。到光绪二十七年(1901年),京剧流入长沙。四年后,又有十八个京剧艺人在长沙参加湘剧班并同台演出,湘剧艺人又向京剧学习难度较大的武功,在演唱中吸收了京剧的一些花腔。综上,湘剧发源于明代,至清朝中叶已逐渐形成为多声腔的剧种,又历经变化而形成以高腔和乱弹为主要声腔。其班社在康熙年间大多以唱高腔为主,或高、昆兼唱,如福秀班、老仁和班。乾隆年间班社逐步增多,如以唱昆曲为主的大普庆班,浏阳、醴陵一带则出现由九人组成的"案堂班"(见乾隆《醴陵县志》“风俗”条)。当时。长沙、湘潭已经修建老郎庙,并于乾隆末年设九麟科班。道光年间成立以乱弹为主的仁和班。同治、光绪年间,班社蓬勃兴起,至宣统元年(1909),长沙城内有仁和、庆华、春台、仁寿、同春等五班,湘潭有永和、庆和等班,浏阳有清胜班,宁乡、益阳有大观班和福林班,至建国前夕,湖南全省湘剧班社达二十一个,艺人一千二百多人。自道光年间起,至建国前夕,所建立的科班达二十八个,开科六十多期,分布于长沙、湘潭、浏阳、醴陵、茶陵等地。其中以道光后期起科的五云科班开科最长,经历数十年,培养艺人四百多名。其后较有影响的有三元、华兴等科班。1920年后设立的福禄、九如、福喜等坤班,是专门培养女艺人的组织,开科长达十余年。?湘剧在清朝同治、光绪年间,有剧目千余个,内容丰富:有来自北杂剧的剧目,如《单刀会》、《诛雄虎》、《回回指路》等;有来自早期弋阳腔的剧目,如《目连传》等;有来自弋阳腔和青阳腔的剧目,如《琵琶记》、《白兔记》、《金印记》等;还有大量《三国》、《水浒》、《杨家将》及"三十六按院"的一大批南北路剧目。经演出实践的消长更迭,现有传统剧目六百八十二个,其中弹腔剧目有五百个以上,高腔剧目近一百个,低牌子剧目保存在连台大本戏中的有二百多折,但独立单出的则为数不多,昆腔及杂曲小调剧目亦少。剧目湘剧现有传统剧目682个,加上散折戏,多达1155个,其中弹腔剧目有500个以上,高、乱声腔的剧目占百分之九十八以上,高腔剧目近百个。新中国成立后,整理、改编、创作的剧目中,《琵琶上路》、《打猎回书》、《五台会尼》、《拜月记》、《追鱼记》、《金丸记》、《百花公主》、《李三娘》、《金印记》等传统剧目和《山花颂》、《郭亮》、《玛丽娜一世》等现代戏影响较大。湘剧的传统剧目,不少出自宋末南戏、元代杂剧和明清传奇,也有少数系艺人创作和改编的剧目。高腔的“四大连台”和“六大记”,是演出时间最早,保留时间最长的代表性剧目。“四大连台”为《封神传》、《目连传》、《西游记》、《精忠传》,每本可连台演出五至七日。六大记”为《金印记》、《投笔记》、《白兔记》、《拜月记》、《荆钗记》、《琵琶记》。乱弹的“八大连台”、“江湖十八本”和“三十六按院”,则是经常演出并为观众所熟悉的剧目。湘剧传统剧目中有清代王船山创作的《龙舟会》和杨恩寿创作的《坦园六种曲》,其中《桂枝香》、《再来人》两出为清代剧评家吴梅所推崇;《桃花源》、《麻滩驿》、《理灵坡》三出取材于湖南地方的历史和民间传说,都有一定的社会影响。建国后,依靠老艺人和新文艺工作者的合作,对湘剧的丰富遗产进行挖掘、整理,上演剧目由两百多个增至四百多个,并及时抢救了行将失传的剧目三百二十多个。重点加工整理了《拜月记》、《追鱼记》、《拨火棍》、《水牢记》、《金丸记》、《玉簪记》、《黄飞虎反五关》、《金沙滩》、《六郎斩子》、《百花公主》等六十多个剧本,《拜月记》、《生死牌》拍摄成舞台艺术片。辛亥革命和抗日战争期间,曾经涌现出一大批宣传革命和抵抗侵略的创作剧目,最有代表性的是《刺恩铭》、《广州血》、《东北一角》、《血溅沈阳城》和改编的《新会缘桥》、《旅伴》等。中华人民共和国成立后,由增加了很多新的剧目,来源有:一、移植剧目,如《白毛女》、《血泪仇》、《陈三五娘》、《生死牌》》等;二、改编整理传统剧目,如《拜月记》、《追鱼记》、《百花公主》、《金丸记》等;三、新编古装戏和现代戏剧目,如《文天祥》、《巴蔓子》、《园丁之歌》、《郭亮》、《湘潮》、《金家三只凤》等。名家介绍谭宝成1924年生,衡阳耒阳市人,著名的湘剧表演艺术家。1950年4月加入中国共产党。他出身于梨园世家,曾祖、叔祖、父亲、叔都献身于衡阳湘剧艺术。谭宝成深受家庭影响,5岁跟父亲到戏班舞刀弄棒,7岁正式拜师学艺,15岁登台演出《父子会》、《白良关》、《金水桥》、《姚期梆子》、《五台会兄》等十余出武净戏,同时还向国术大使学习国术,运用到湘剧武术上来。他大胆革新,敢于设计新唱腔,在票友中有“青出于蓝而胜于蓝”的美誉,逐渐形成自己的艺术流派。1952年10月,在第一届全国戏曲观摩会演出中获一等奖,后在每年的全省演出中均获一等演员奖。在剧作家的协作下改编了《置田庄》、《张飞滚鼓》、《三闯辕门》等剧目,在全省历届汇演中获奖,有的剧本已经出版。徐绍清(1907-1969)湘剧艺术家。长沙府浏阳人。12岁学湘戏,初学《访普》,半年始能上口,誉为“访半年”。在几十年的舞台生活中,始终注重人物感情的塑造,所饰《琵琶上路》中的张广才,《思妻》中的潘葛、《生死牌》中的况钟等人物形象,深受观众喜爱。中年以后,钻研湘剧高腔音乐,兼习编导,整理过《琵琶记》等传统剧目。抗日战争时期任湘剧抗敌宣传第二队领导。长沙沦陷后,转至桂林,重组岳云湘剧团,继续抗日演剧工作。中华人民共和国成立后,任湖南省湘剧院副院长、中国剧协湖南分会副主席等职。著有《我学湘戏》、《湘剧高腔探索》等。王华运是最后一位科班出身 的湘剧表演艺术家,也是百年湘剧的亲历者和见证人。 王华运原名范罗生,1906年7月13日生于湖南宁乡,3岁时父亲病逝。1922年冬,王华运进入私人开办的华兴科班学唱湘剧,从此,与湘剧结下了长达85年的不了缘。王华运师从著名小生粟春临,是粟派小生的继承人。他天生一副极美的好嗓子和俊俏的扮相,20余岁便成为湘剧界一位文武全才的著名小生,与当时红极三湘的小生泰斗、其师兄吴绍芝齐名。王华运的戏路很宽,高腔、大靠戏、官衣戏都能得心应手,特别是他演《借箭打盖》中的周瑜、《翠屏山》中的石秀,引得观者如云,场场爆满。于是,“活石秀”、“活周瑜”的称号不胫而走,而这些剧也成为观众百看不厌的艺术精品。五大名旦30年代初的长沙小型晚报副刊上最受读者欢迎的栏目是“梨园花絮”。湘剧女艺人旦角是这个栏目的重要题材。时有明德中学国文教员郑际旦,擅长诗词,酷嗜湘剧,曾戏撰“湘剧四大名旦”,以诗、词、歌、赋4种文体,刊于《湖南晚报》,文采绚丽,不胫而走。四大名旦即指郭福霞、郑福秋、黄福艳、彭福仙4人。《长沙市晚报》主编杨某,独持异议,认为湘剧女旦中彭福娥演艺不亚于前4人,乃以“黄衫客”之名,以古传记体裁,撰写《湘剧五大名旦传》,刊之报端,四大名旦遂变成五大名旦。后来,老报人黄性一主编《潇湘菊影》一书,将郑、杨之文并五大名旦剧照刊入。中华人民共和国成立后,郑福秋、彭福娥2人重登舞台,或任戏校教席,或为剧团台柱,都为培养湘剧后人作出了不小贡献。湘城文史-名城长沙网-老长沙网传承抗日战争爆发后,1938年,田汉在长沙举办战时歌剧训练班,曾经先后组成七个湘剧抗敌宣传队,在湘南和广西桂林一带活动。抗日战争中,罗裕廷、吴绍芝、陈绍益等不少湘剧著名演员死于战火中。湘剧业余组织名“社”,又称“票房”,以清光绪初年在长沙成立的“南雅社”最早;稍后的“闲吟社”则较健全,曾刊印《湖南戏考》、《戏源复活》两种刊物,并搜集校正湘剧传统剧本三十余集,剧目四百多个。湘潭亦有“如意堂”等业余演出组织。中华人民共和国成立后,湘剧得以新生,湖南军区洞庭湘剧工作团成立,在第一届全国戏曲观摩演出大会中,湘剧《琵琶上路》获奖,《打猎回书》、《五台会兄》(见图湘剧-3)获得好评,湘剧演员徐绍清、彭俐依、陈剑霞、杨福鹏、罗元德分别获得演员一、二、三等奖和奖状。各地剧团办了演员训练班,湖南省成立了艺术学校湘剧科,承先启后,培养了大批人才。许多从事戏曲表导演、音乐创作、舞台美术的新文艺工作者参加湘剧团体工作,整理、创作了大批新剧目,《拜月记》、《生死牌》先后在上海拍摄成电影艺术片。1960年成立了湖南省湘剧院,整个湘剧事业不断向纵深发展,长沙、湘潭、益阳、茶陵、株洲等地也分别建立了湘剧专业演出团体。1969年湖南省湘剧院曾并入湖南省湘剧团,1980年恢复原建制。在“文化大革命”期间,全省的湘剧团全部被迫解散,人员下放劳动。绝大部分名老艺人、作者、导演,受到不同程度的追害,有被迫害致死或致残的。大量湘剧剧本和各种资料被毁弃。直至1978年12月中国共产党十一届三中全会后,湘剧界才开始复苏,进行 了一系列拨乱反正工作。现己恢复湘剧院及市、县湘剧团六个,并积极培训新一代演员。由于现代文化的冲击,湘剧与观众的关系越来越淡薄,加上资金缺乏、人才流失等问题,湘剧的生存正面临着严峻的形势,值得有关方面加以关注

爱华网

爱华网