一

读了几本书,知道了一些人或事,作文时常常自觉不自觉地在字句中表现出来。这种做派,往好里说是知识渊博,引经据典,自嘲或者被嘲的说法,就是知识堆积、獭祭鱼、掉书袋了。

何谓獭祭鱼?獭祭鱼又称獭祭,最早出现于《礼记·月令》:“东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰,獭祭鱼。”獭是一种喜欢吃鱼的动物,在惊蛰时节,经常将所捕到的鱼摆在岸上,古人觉得这情形很象是陈列祭祀的供品,所以就称为獭祭鱼或獭祭。后来,有人用獭祭鱼来比喻写作上的喜欢翻书用典。宋人吴炯《五总志》、元人辛文房《唐才子传》都记载,李商隐作诗文时,常常把许多书本摊开,就象獭摆放鱼的样子,因此人称“獭祭鱼”。按照今人陆宗达、王宁《古汉语词义答问·说“祭”字》,“祭”的本义应是“残杀”。獭性残酷,吃鱼时往往只吃一两口就扔掉,捕鱼能力又强,所以每次扔掉许多吃剩的鱼。这样,獭祭实指截取故实、堆积残余的意思。

掉书袋又如何理解?掉书袋,也称调文袋,掉是摇动、摆弄的意思,掉书袋是指说话或作文好引经据典、卖弄学问。凡说话、文章中引用表示过去之等方面的史实或语言文字,即称用典。据《南唐书·彭利用传》载:南唐士人彭利用对家人稚子,下逮奴隶,言必据书史,断言破句,以代常谈,俗谓之“掉书袋”。

二

掉书袋不仅是学识的一种标志,也是中国文化的独有现象。中国那么悠久的历史和广大的地域,那么丰富多样的人和事、山和水、草木和鸟兽,中国的文字按照象形、指事、会意、形声等原则构成,这以往的一切怎能不在象形、指事的汉字中传承和展示?在思考和写作中,汉语言实际上处处渲染着旧时的花香月色,遗传着旧时的言谈举止,包含着丰富多样的文化信息。所以,摆出的鱼,搬弄的书,大致都是为了寻章摘句,引经据典。汉语想截断历史,开辟新天,很难。由此,说新不如述旧,掉书袋就具有了许多的语言上的便利和功用。

可引前人之言或事,使论之有据,言之有理。在继承与革新上,尽管王安石坦承“天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守。”但保守或主流的还是司马光的意见:“天不变,道亦不变,祖宗之法不可变。”既然如此,掉书袋可以替代思考和创新,减轻自己的负担。似乎古人说了做了,后人就理直气壮,就不必再费心耗神了。何况,就算想说想做,往往也做不好。取巧的,还可以救济思想的浅陋,掩饰才气的不足。既然如此,何不多囤积前人的陈货,需用时再一件件拿出来?

其实,宋人的许多著作,如《涑水纪事》、《闻见后录》、《都城纪胜》、《夷坚志》、《武林旧事》、《浩然斋雅谈》、《醉翁谈录》等书,大都是用笔抄下来的,名副其实的“笔记”。现代的周作人之辈,也往往以读书笔记的形式,通篇摘引古书洋文,但加上自己的开头、引文间的连缀点染和结尾,就成为自己的东西。与其说一种巧妙的创造,毋宁说是一种高级的搬运。

可借古喻今,借题发挥。言语或诗文中有不便直接述说者,可通过引用比况,不尽之意,见于言外;借他人之酒杯,浇自己之块垒。如此曲折婉转,似乎就出了心中之郁闷或恶气。这方面,唐之王维、杜甫、韩愈、李商隐、温庭筠,宋之王安石、黄庭坚、陈与义、周邦彦、辛弃疾、姜夔、吴文英、王沂孙等一大批诗人词家都是用典高手。黄庭坚说杜甫诗无一字无出处,他于此道更是亦步亦趋。有清以来,文网密而不漏,高压之下,读书人有话偷着、反着、换着说,这或许也是清朝词之体裁再度兴起、考据之学大兴其道的重要原因。

可含蓄精练,委屈微妙,减少词语的繁冗累赘。典故是长期沿用、众所周知的材料,读者容易联想,用典就可做到以少见多,含蓄有味,生动形象,以较少的字词传达丰富的信息。同时,用典可收到文辞典丽,文体优美,声调和谐,对仗工整等功效。

周邦彦《满江红》上片:“昼日移阴,揽衣起,香帷睡足。临宝鉴、绿云撩乱,未忺妆束。蝶粉蜂黄都褪了,枕痕一线红生肉。背画栏、脉脉悄无言,寻棋局。”作者写女子别后思念,宛转缠绵,情见乎辞。此前宋子京《蝶恋花》亦有“远梦无端欢又散,泪落胭脂,界破蜂黄浅”等语。蝶粉蜂黄一般指女子体貌、妆容,如李商隐《酬崔八早梅有赠兼示之作》有“何处拂胸资蝶粉,几时涂额藉蜂黄”。而罗大经《鹤林玉露》引杨万里之子杨东山(长孺)言,《道藏经》云“蝶交则粉退,蜂交则黄退”,周邦彦正用此典。如此,蝶粉蜂黄亦为生物现象,用之未免亵谑。

三

书读多了,并不一定掉书袋。但只有读了书,积攒了一些陈货,甚至成为两脚书橱,才能够、也忍不住引经据典,掉掉书袋。

掉书袋,大致可以分为两类:一是用“典”,典是典册、书籍之意,使用古旧书籍特别是经典书籍中的词语,如四书五经、楚辞汉赋、史记汉书中的词语,这是“语典”。二是用“故”,故是故实、旧事之意,如尚书诗经、春秋左传中的故实遗闻,这是“事典”。当然,语典与事典密不可分,因为任何人、事、地、物等故实,都要通过字、词、句等语言形式表达,语典中的名词、成语往往就是对事典的描述,用语典往往也是用事典。

书袋如何掉,或者典如何用?元代陈绎曾《文说》把事典的用法分成正用、反用、借用、暗用、对用、扳用、比用、倒用、泛用等九种,明代高琦、吴守素《文章一贯》进一步把事典的用法分为正用、历用、列用、衍用、援用、评用、反用、活用、设用、借用、假用、藏用、暗用,以及逐段引证等十四种。概括而言,这些用法只是直接引用(明引、援用)与间接引用(暗引、暗用)两大类。

善用书袋,应不用古人句,只用古人意;但用古人语,不用古人句。应移花接木,自成一体;水中着盐,饮水乃知。大学者、真诗人,见多识广,珠玉满腹,能够熔铸百家,出言或下笔,随手拈来,而了无痕迹,妙趣横生。

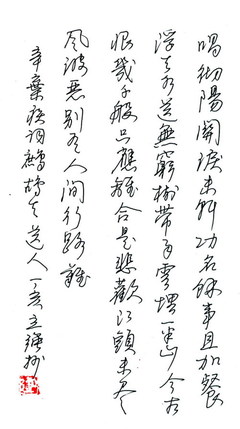

李商隐《锦瑟》中间两联:“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。”句句用典,典故本身不难理解,但表达了什么事实和感情,千年以来,众说纷纭,莫衷一是。有朦胧之美,亦有晦涩之实。而且,李商隐獭祭之鱼不只体现在诸如《牡丹》(锦帷初卷卫夫人)、《泪》(永巷长年怨绮罗)、《安定城楼》(迢递高城百尺楼)等诗歌中,他和好友段成式、温庭筠的时文也骈丽对偶,繁缛华美,被称为“三十六体”,三个排行十六的书虫的文体。

辛弃疾《水龙吟·登建康商赏心亭》下片:“休说鲈鱼堪脍,尽西风、季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此。倩何人、唤取红巾翠袖,拭英雄泪。”岳珂虽指辛弃疾词作有用典过多之弊,但短短数行,连用张翰、刘备、桓温三典,点铁成金,融会贯通,读来一气呵成,并不隔膜。

四

清末文学革命之后,风花雪月不敌声光化电,浅俗白话替代了典雅古文,掉书袋的场所似乎大大减少。其实不然,如梁启超、鲁迅、陈寅恪、郭沫若、钱钟书、启功、聂绀弩之辈的学人作家,博览群书,善于熔铸,不仅可以巧用古典,而且可以创造今典;不仅可掉中国书袋,而且可掉外国书袋。

与那个偷懒甚至懦弱的弟弟相比,大先生鲁迅实在是掉书袋的不世高人。在北洋政府和南京政府的各种文化检查甚至枪弹镇压下,鲁迅的杂文全面施展了指桑骂槐、展转腾挪之能事。即以《自嘲》中广为传诵的诗句为例:“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”千夫指、孺子牛都是典故,但不知这两个典故,读者照样理解诗意。

钱钟书孤标高格,逞才使性,他的《管锥编》,不只卷帙浩瀚,文词古雅,融汇古今,更是打通中西,旁征博引英、法等多国文献,涉及四千作者上万著作,渊博不可究诘,机智莫可蹑迹。不读,顿失骊珠;读了,茫然无措。改革开放之初,钱钟书曾访问美国国会图书馆,美方大谈其藏书丰富,钱钟书笑言:原来不知世上还有这么多不必读的书!

时代变了,袋中装的书也不同了。曾几何时,言必称马列,文必引“毛选”。前些年,小资一族还喜欢掉纳博科夫、杜拉斯、张爱玲、王小波,先锋派喜欢掉凯鲁亚克、格瓦拉、阿伦特。而今,马克思早不是非引不可,连海德格尔、罗素、哈耶克、罗尔斯也渐渐隐退。从前掉书袋如果还要四下搜寻撮抄的话,现在信息爆炸,网络发达,度娘或狗哥一下,古典今典纷至沓来,应接不暇,掉书袋何其方便?

明末张岱《陶庵梦忆》载,有一次,他到苏州太平山范长白园访友,天黑告辞,主人挽留:宽坐,请看“少焉”!张岱不解,主人回答:吾乡有缙绅先生,喜调文袋,以《赤壁赋》有“少焉月出于东山之上”句,遂字月为“少焉”。张岱的《夜航船》还记载了以澹台灭明为二人,尧舜为一人的士子。哈哈,这样掉书袋,似雅实俗,出乖露丑。这样的书袋,不掉也罢。

爱华网

爱华网