不骄方能师人之长,而自成其学。

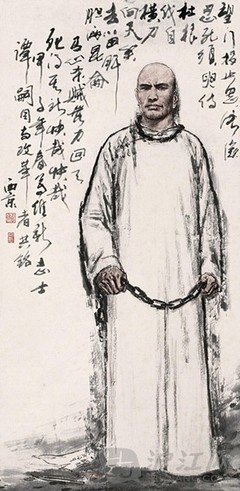

浏阳河水声喋喋,如诉如歌。谭嗣同生命的意义,有如这万古不息的河水。他出身官宦人家,本可倚红偎翠,行乐市井,可有着浏阳河“变革”基因的他,偏偏遇上了一个“我以我血荐轩辕”的时代。面对山河破碎,谭嗣同矢志变法,救民于水火。1896年7月,谭嗣同深思精进撰成5万字巨著《仁学》,构建了中国变法的全新理论体系。《仁学》博采《论语》《礼记》《庄子》《史记》等儒、佛、道、墨改革之长,广纳西方民主、自由、人权等变革之道,提出“酌取西法,以补吾中国古法之亡”,被中国思想界誉为“骇俗之文”、“人权宣言”。

王船山所说的“历忧患而不穷,处生死而不乱”,是对人的胸襟和气量的最高要求。自古以来,能够做到这两点的人有几个呢?无疑,谭嗣同就是其中的一个。康有为曾经这样赞扬谭嗣同:“挟高士之才,负万夫之勇,学奥博而文雄奇,思深远而仁质厚,以天下为己任,以救中国为事,气猛志锐。”

譚嗣同(1865年3月10日-1898年9月28日),字复生,号壮飞,湖南长沙浏阳人,出身世家,與陳三立、譚延闓並稱「湖湘三公子」。清末百日维新著名人物,維新四公子之一。

其父為湖北巡撫譚繼洵,5歲讀書,15歲學詩,20歲學文。譚嗣同早年得力于母教,[1]鑽研儒家典籍,廣泛涉獵文史百科,對中國國學有較深造詣。同時其又致力自然科学之探讨,鄙视科举,喜好今文经学。后往来於疆、隴、秦、直、豫、鄂、湘、蘇、贛等行省,察视风土,结交名士,有「风景不殊,山河顿异;城郭犹是,人民复非」的感慨。

1895年中日《马关条约》签订,譚嗣同异常不满,即努力提倡新学,呼号变法,并在家乡组织算学社,集同志讲求钻研,同时在南台书院设立史学、掌故、舆地等新式课程,开湖南全省维新风气之先。1896年2月入京,结交梁启超、翁同龢等人。旋奉父命,入赀为江苏候补知府,供职南京。

曾游历天津、湖南、湖北等地。1896年底重抵南京,闭户养心读书,成《仁学》2卷。1897年,协助湖南巡抚陈宝箴等人设立时务学堂,筹办内河轮船、开矿、修筑铁路等新政。1898年,创建南学会、主办《湘报》,积极宣传变法,成为维新运动的激进派。同年4月,得翰林院侍读学士徐致靖推荐,被征入京,擢四品卿衔军机章京,与林旭、杨锐等人参与新政,时号「军机四卿」。

当宫中后党密谋政变,光绪帝传密诏康有为等设法相救时,即「拔刀以救上自任」。9月18日夜,譚嗣同前往法華寺爭取袁世凱支援,殺榮祿、囚慈禧,不料袁世凱向榮祿告密。变法失败后,于1898年9月28日在北京宣武门外的菜市口刑场英勇就义,临刑前高呼:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”當劊子手要臨刑之際,譚嗣同突然大喊一聲:「吾有一言!」當時劊子手詢問在當時對維新派恨之入骨的監斬官剛毅,無奈剛毅不予理會,譚嗣同英勇就義,這句話也因此成了千古之謎。同时被害的维新人士还有林旭、楊深秀、劉光第、楊銳、康廣仁,六人并称“戊戌六君子”。后人将其著作编为《譚嗣同全集》。

其候刑时,据说曾题诗

“望门投止思张俭,

忍死須臾待杜根。

我自横刀向天笑,

去留肝胆两昆仑。”[2]

——谭嗣同《狱中题壁》

譚嗣同此诗是在唐烜《留庵日钞》中发现的。而据史学家黄彰健考证,原詩应为“望門投止憐張儉,直諫陳書愧杜根。手掷欧刀仰天笑,留将公罪后人论。”現在所見的“望门投止思张俭,忍死須臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”應是由康有为和梁启超所改。[3]此说在史学界并未得到公认。

譚曾著《仁學》一書,认为世界是由物质的原质所构成,其本体是「仁」,世界的存在和发展都是由于「仁」的作用,故称其哲学为「仁学」。「仁」是万物之源,「以通为第一义」。

而「以太」则是沟通世界成为一个整体的桥梁。由于「以太」「不生不灭」,所以就肯定了自然界和人类社会不是静止的、停顿的,而是不断运动、变化和发展的,批判了「天不变,道亦不变」的顽固思想,从变易中论证其改革社会制度的政治理想。

并且认为儒学「名教」是维护专制主义的精神支柱,号召人们冲决君主、伦理、利禄、俗学、天命、佛法等专制网罗。对秦汉以来专制制度的抨击尤为猛烈,认为君主专制是一切罪恶的渊薮,提出「彼君之不善,人人得而戮之」。在批判专制制度的同时,还提出了发展资本主义的政治、经济以及变法等主张。

《仁學》一書還有驚人之議:“二千年來之政,秦政也,皆大盜也;二千年來之學,荀學也,皆鄉愿也。惟大盜利用鄉愿,惟鄉愿工媚大盜。”

林桂榛

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑!

——谭嗣同《狱中题壁》

1999年4月2日《人民日报》第十二版发表赵金九先生《“去留肝胆两昆仑”新解》一文,认为该诗“去留肝胆两昆仑”一句意指1898年戊戌变法失败的事件中“去”之康有为、梁启超与“留”之谭嗣同自己无论去留与否,其行为皆肝胆昆仑云云。本人认为赵金九先生的观点及其文中所引述的其他人的观点,都是值得进一步商榷的。

首先,赵文的解释使谭诗的第四句和第三句含义有所重复,这在绝句中是不大可能的。其次,这样解使得整首诗尤其诗的后两句的诗意表达总是不那么畅快淋漓,不仅不甚吻合诗人写作该诗时的悲壮慷慨之心情,而且也有异于先对象性描述后自我性抒说的绝句表达方式。再者,赵文似乎文字互有抵触。他一下子说“去留”是指代生死之行为,一下子又说“去留”是指代出走与留下之行为的行为者,究竟指代什么,文中含混不定。

本人明确地认为:其一,“昆仑”不是指人,而是指横空出世、莽然浩壮的昆仑山;其二,“去留”不是指“一去”和“一留”,在诗人的该诗句中,“去留”不是一个字义相对或相反的并列式动词词组,而是一个字义相近或相同的并列式动词词组;其三,“肝胆”所引申的不是指英勇之人,而是指浩然之气;其四,“去留肝胆两昆仑”的总体诗义是:去留下自己那如莽莽昆仑一样的浩然之气吧!也即是“留得肝胆若昆仑”的意思。——此诗颇近文天祥《过零丁洋》“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的味道。

我为什么这样解?因为解诗不能仅着手于词字,更要着手于诗的总体寓意,并且要尤其着手于诗人写作该诗的特定历史背景和特定心理状态。特别是对这样一种反映重大历史事件,表达正义呼声和抒说自我胸怀的作品,更要从作者当时所处的背景、环境和心情、心境出发去仔细揣摩。

大家知道,该诗是谭嗣同就义前题在狱中壁上的绝命诗。

1898年6月11日,光绪皇帝颁布“明定国是”诏书,宣布变法。1898年9月21日,慈禧太后就发动政变,囚禁光绪皇帝并开始大肆搜捕和屠杀维新派人物。谭嗣同当时拒绝了别人请他逃走的劝告(康有为经上海逃往香港,梁启超经天津逃往日本),决心一死,愿以身殉法来唤醒和警策国人。他说:“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。”

诗的前两句,表达的恰恰是:一些人“望门投止”地匆忙避难出走,使人想起高风亮节的张俭;一些人“忍死须臾”地自愿留下,并不畏一死,为的是能有更多的人能如一样高风亮节的杜根那样,出来坚贞不屈地效命于朝廷的兴亡大业。诗的后两句,则意为:而我呢,自赴一死,慷慨激扬;仰笑苍天,凛然刑场!而留下的,将是那如莽莽昆仑一样的浩然肝胆之气!

“去留”的“去”字,这里是指一种行为趋向,意为“去留下”,“去留得”,没有很实在的意义。谭嗣同是湖南浏阳人。据我所知,南方方言和现在的普通话一样,下面这种用法是常有的:用“去”去辅助另一个动词构成一个动词词组或动词短语,而这个动词词组或动词短语的含义大致就是后一个动词的含义,如“去想一下”,“去死吧”,“明天去做什么”等等。这里的“去”字,并不表示空间上的去这里去那里,而是表示时间上的行为、事态之趋势和倾向。也就是说,“去”可表空间意义上的位移,也可表时间意义上的发生。从整首诗的意思来看,“去留肝胆两昆仑”中的“去”,应是时间意义上的“去”,而不是空间意义上的“去”。很多人的理解,包括赵金九先生,恰恰是把它当作空间意义上“去”。而我们所流行的各种解释,都是这样思维定势。我想,那时的官话或北方话也应有这种用法吧?“去”字的这种重要语义,《现代汉语词典》、《辞海》都有记载。

当然,“去留肝胆两昆仑”这样写,是诗句表达的需要——包括平仄,全部的含义在于指代自己如莽莽昆仑一样的浩然肝胆之气。实际上,直接从字面上去解,去留下如昆仑一样的“肝”(一昆仑)和如昆仑一样的“胆”(一昆仑),这不也一样表达了诗人的视死如归、浩气凛然和慷慨悲壮吗?正是那种强烈的崇高感和悲壮感,激励着诗人不畏一死、凛然刑场。而这句所表达的,正是那种震憾人心灵的、自赴一死的强烈崇高感和强烈悲壮感。

1898年9月28日,谭嗣同、杨锐、林旭、刘光第、康广仁、杨深秀等六人惨害于北京菜市口。谭嗣同临刑前高呼:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”而这,是一首绝命诗,是一首表达作者全部所有的绝命诗,是一首在狱中为自己写就的祭死之诗!诗的后两句所写,都是指诗人自己,而不是指他人。“昆仑”当然不是指人,“昆仑”也没有自比自赋、自狂自傲之义。而“去留”,我认为不是有些人说的,是指一去一留或一生一死。试想想,“我自横刀,肝胆昆仑”,这所表达的是何等的慷慨和悲壮!而这,不恰是诗人那时的真实心理写照吗?

肢解“去留”、“肝胆”、“两昆仑”的语词和语义,并去寻找两个相应的对应者,这种思路我认为是背逆诗人的原意的。这首诗的重心不是事况叙说,而是心态叙说;诗的结构,也恰是句句递进,直至末句叹然收尾,荡气回肠!因而,梁启超、符逸公、赵金九以及其他人的解释,本人都不敢苟同。而所有他们的解释,我认为关键的都在于误解了“去留”一词。

另外要指出的是,“仑”和“根”韵母发音的差异(现代),一定程度上影响了该诗吟咏时(现代)的艺术效果,虽然其仍合格律诗的用韵要求(古代);倘若都同押“en”韵或“un”韵,那其诗意表达将更是一气呵成,畅快淋漓。

【注释】

对该诗句的解释,赵文引述的观点有:

⑴ 梁启超认为“两昆仑”指康有为和大刀王五;

⑵ 符逸公认为“两昆仑”指谭嗣同自言生也昆仑,死也昆仑;

⑶ 有人认为“两昆仑”指谭嗣同的两个仆人 ,古人亦谓仆人为昆仑奴;

⑷ 有人认为“两昆仑”指大刀王五和拳士胡七 ,俩人都曾教过谭嗣同学习昆仑派武术;

⑸ 有人干脆认为不可解(——榛案:这应当不可能无解,谭写此句诗时一定有他的语义)。

〖原刊《文藝報》(北京)2000年6月20日第3版《文学周刊·理论与争鸣》,署名:林桂蓁〗康有为毁了戊戌变法

[12667]人参与康有为倡导一夫一妻 自己六十岁纳妾

导语

1898年6月11日,清廷颁布《明定国是诏》,戊戌变法正式启动;约百日后,“六君子”人头落地,改革夭折。

这场115年前的失败改革,留给后人一个深刻的教训:千万不能把改革的大旗,轻率交到不靠谱的政治投机者手里。

戊戌年本是清廷发愤图强的一次好机会

戊戌年本是大有希望之年,但可惜的是,光绪皇帝鬼使神差,选了康有为这样一个浮躁的政治投机者,做了变法的旗手。

求变,其实是戊戌年朝野内外一致的共识

传统观点,常把戊戌维新的失败,归咎于“顽固派”的阻挠。其实,在1898年,根本就没什么成气候的“顽固派”,求变已是朝野内外一致的共识。年初,李鸿章在接受美国记者采访时,已有“年来事多取法泰西,……欲蠲旧习之浇漓,致维新之政治”的说法;元旦前后,袁世凯也两次向帝师翁同龢提议实施变法;严复、伍廷芳、张謇等,或通过报纸,或通过私人关系,也向朝廷提出了自己的变法方案……

最能说明1898年朝野内外存在强大的“改革共识”者,莫如徐桐和荣禄。徐桐理学出身,做过帝师,对西学非常厌恶,“门人有讲西学者,即不许入见”,是晚清最有名的守旧人物,但即便是他,在1898年也已开始不断上折子为变法出谋划策。荣禄的“顽固派”形象,则全拜康有为在变法失败后的宣传所赐。史料显示,变法期间,荣禄曾给过“六君子”之一的林旭提过诸多建议;而早在变法之前,荣禄就已经在自己的职务范围内,努力推动军队改革,向西方学习;对八股取士也有诸多批判,多次“建言非设学堂不可”,并在保定、天津等地筹资设立了多所新式学堂。后世之所以给荣禄扣上一顶“顽固派”的帽子,全因为康有为在《自编年谱》里替荣禄伪造了一句名言——“祖宗之法不可变”——事实上,在戊戌维新开始之前,荣禄早已用实际行动,变了很多“祖宗之法”。…[详细]

光绪与康有为、梁启超合影。这张照片是康有为利用相片合成技术伪造的,梁启超终生未曾与光绪谋面。改革旗手有很多,光绪偏偏选中康有为

当然,改革已形成共识,并不意味着如何改革也已形成共识。如何改革,其实就是一个选择谁来做改革旗手的问题;选择谁做改革旗手,就等于选择谁的改革方案。虽然许多朝中重臣如荣禄、王文韶等,没有能力提出全盘的改革计划,但戊戌年适合做改革旗手的人仍有很多,如袁世凯、刘坤一等辈,都有比较系统的改革意见;而最具人望者,则莫过于翁同龢和张之洞。但可惜的是,张之洞的入京计划被沙市教案搅黄,翁同龢则因为厌恶康有为,而被光绪罢免回籍。

翁同龢的出局,最可见光绪对康有为的迷恋。康有为早期曾走过翁的门路,通过他向光绪传递自己的变法意见。但翁与康接触越深,就越觉得这个人靠不住,所以渐渐疏远。相反,光绪却与康有为越走越近,这让翁同龢相当不满。

据《翁同龢日记》记载,1898年5月26日,光绪曾让翁向康有为索要上书,翁却回答:“臣与康不往来”,光绪问:“何也?”翁回答:“此人居心叵测”,光绪盛怒质问:“此前何以不说?”翁回答:“臣近见其《孔子改制考》知之”。第二天,光绪再次要翁去向康索要上书,翁对答如昨,光绪再度“发怒诘责”,翁坚持不肯代呈康有为的东西,要光绪找张荫桓(编辑注:此人当时与康有为走得非常近)去要,光绪坚持要翁去找张荫桓拿,两人越说越僵,以至于翁直接顶撞光绪:“张某日日进见,何不面谕!”师生间类似这种因康有为而产生的冲突,相当之多,如1898年正月,光绪曾向翁索阅黄遵宪的《日本国志》一书,因黄与康是一党,翁不愿意,结果起了冲突,被光绪“颇诘难”;再如6月12日,变法启动的第二天,张荫桓被弹劾,光绪要翁出面力保,翁坚决表示拒绝;13日,康有为写了一封保荐折子,以侍读学士徐致靖的名义呈递进来,保荐康有为、黄遵宪、谭嗣同、梁启超等人进入变法决策核心,光绪想即刻召见,又被翁同龢以一些理由给阻止了。

终于,在变法开始后的第四天,6月15日,光绪下诏罢免了翁同龢的职务,将其逐回原籍。理由是:“每于召对时谘询事件,任意可否,喜怒见于词色,渐露揽权狂悖情状”——这几条罪状,在《翁同龢日记》里都可以找到佐证,确实不算冤枉。简言之,光绪铁了心要起用康有为做改革旗手,翁同龢必须出局。而光绪之所以迷恋康有为,既与其草拟的变法方案颇为眩惑有关,也因为康的某些言论,说到了光绪的心坎上,如其《上清帝第三书》里说:愿意效忠皇上的人很多,但“皇上所深知、简任者有几人?所不次拔擢者有几人?所议论谘询者几人?”又说:“昔田横有死士,李克用有义儿,李成梁、戚继光有家丁,将帅驭卒,犹能以之赴汤蹈火,成其功名”,言外之意,即是说朝政把持在慈禧手中,光绪名曰亲政,实际上并没有任何可信赖的班子。这份1895年递上去的折子,在1898年还被光绪反复拿出来看,其对光绪的影响可见一斑。…[详细]

康氏《孔子改制考》,有剽窃廖平《辟刘篇》嫌疑;另一《新学伪经考》,有剽窃廖平《知圣篇》嫌疑。02可惜康有为只顾着自己捞权,毁掉了改革

戊戌年的改革,若让张之洞或者翁同龢这类人物来做旗手,其成就未必能尽如人意,但至少不会酿成喋血政变。而让康有为做了旗手,其结局就只能是政变,因为康对朝廷权力结构重组的关心,远远超出了他对变法本身的关心。

不关心变法,获光绪赏识后,康有为改口大声疾呼“中国惟以君权治天下”

“定宪法,开议院”曾长期被当作百日维新的主要内容,但这个论断是完全错误的。戊戌前和戊戌后,康有为及其弟子,确实都是西方议院制的鼓吹者,如1897年他们在湖南谋划“腹地自立”,成立南学会、新政局,梁启超就曾解释说:“南学会实隐寓众议院之规模,课吏堂实隐寓贵族院之规模;新政局实隐寓中央政府之规模。”但自从康有为得到光绪赏识,所谓的“议院”之说,就被他彻底抛到了脑后,整个百日维新,他始终在不遗余力地强调君权必须乾纲独断,既不要宪法,也不要议会。

在进呈给皇帝的《日本变政考》里,康有为明确反对在中国开设议院,理由是:“惟中国风气未开”,所以“惟有乾纲独断,以君权雷厉风行,自无不变者,但当妙选通才以备顾问……其用人议政,仍操之自上”,“日本亦二十余年始开国会,吾今开国会,尚非其时”。康的这种主张,一度遭到维新人士的群起攻击,而不得不于7月9日在《国闻报》上刊文解释,康如此阐述自己中国不该立宪和设议院的理由:

“夫君犹父也,民犹子也;中国之民,皆如童幼婴孩。闻一家之中,婴孩十数,不由父母专主之,而使童幼婴孩主之、议之,能成家自养否乎?必不能也。君犹师长也,民犹徒属弟子也;中国之民,皆如蒙学。试问蒙馆之中,童蒙数千,不听师长主之、教之,而听童蒙共主之、自学之,能成学否乎?必不能也。敬告足下一言,中国惟以君权治天下而已,若雷厉风行,三月而规模成,三年而成效著。泰西三百年而强,日本三十年而强;若皇上翻然而全变,吾中国地大人众,三年可成。况圣上天锡勇智,千载罕逢。有君如此,我等但夙夜谋画,思竭涓埃,以赞圣明足矣。”(《答人论议院书》)

在康有为看来,中国民众都是些“童幼婴孩”,没了皇帝的专制,搞什么议会宪政,那是要出大乱子的;何况光绪皇帝英明神武,千载难逢,有如此好皇帝,宪法议院什么的纯属多余。在康有为的领导下,维新期间,康门弟子集体在报刊上撰文,制造中国不能搞议院的舆论,如麦孟华《论中国宜尊君权,抑民权》;陈继俨《中国不可开议院说》等等。…[详细]

左:伊藤博文,右:李提摩太。戊戌年康有为曾异想天开与二人商议“中日合邦”,并奏折报告光绪。只关心捞权,整个百日维新期间,康有为想尽办法欲挤进最高权力核心

康有为流亡海外后,不断宣扬“顽固派”绞杀了改革。确实,戊戌年朝野内外大多数官僚、士大夫都站在康有为的对立面,但这并不代表这些人站在改革的对立面。真正需要澄清的问题是:为什么这些支持改革的人,不愿意支持康有为的改革。

因为康有为自始至终只为他自己量身打造“改革”。在《上清帝第六书》中,康提出一个变法核心:“立制度局、新政局”。康解释说:制度局效仿的是日本维新之法,只负责议政,而不涉足具体的行政,是皇帝身边的智囊团兼立法定制机构,而非具体施政运作机构。但制度局“只负责议政”这个定位是骗人的,因为康有为同时又说:中央制度局由皇帝主持,地方则设法律局、税计局、学校局、农商局、工务局、矿政局、铁路局、邮政局、造币局、游历局、社会局、武备局等“十二专局”,“新政推行,内外皆立专局以任其事”,“十二局立而新制举。凡制度局所议定之新政,皆交十二局施行”,换句话说,中央制度局虽然只负责议政而不负责行政,但新政的执行仍然会由中央制度局下辖的“十二专局”来负责。于是问题就来了:中央制度局垄断了新政的决策权;地方“十二专局”农工商学兵无所不包,垄断了新政的执行权,那么,现存的军机处、总理衙门、六部、地方督抚衙门,该干什么去?

事实上,康有为不但想通过制度局架空中央和省部级现存行政体系,更次级的地方政府也被他排斥在新政设计之外,康说:“每道设一新政局督办……凡学校、农工、商业、山林、渔产、道路、巡捕、卫生、济贫、崇教、正俗之政皆督焉。每县设一民政局,由督办派员会同地方绅士公议新政……。三月而责其规模,一年而责其治效。学校几所、修路几里、制造几厂,皆有计表上达制度局。”这样一来,等于从中央到地方,新造了一套完整的官僚系统。这样子搞改革,朝野士大夫能支持康有为才怪了。

整个戊戌年,康有为最关心的事情,就是制度局能不能开起来,因为制度局能把他送入最高权力核心。他曾多次告诉梁启超,制度局不开,一切都是空谈,当谭嗣同等军机四章京“亟亟欲举新政”,想尽快进入具体的新政实施阶段时,康有为却表现得毫无兴趣:“吾以制度局不开,琐碎拾遗,终无当也”——唯一一次,当他觉得自己可能取代翁同龢的位置时,他让徐致靖推荐自己,只字不提制度局。光绪对借变法之名,将从中央到地方慈禧的班子进行一次大换血,也是很感兴趣。从这里开始,维新已经滑向了权斗的深渊。光绪屡次责令总理衙门讨论制度局问题,但慈禧向奕劻交底:“既不可行之事,只管驳议”,其结果自然只能是流产。康有为也觉察到了朝野内外普遍的反对意见:“我请于京师开十二局,外省开民政局。于是流言纷纭,咸谓我尽废内阁六部及督抚、藩臬司道矣。……于是京朝震动,外省悚惊,谣谤不可听闻矣。军机大臣曰:开制度局,是废我军机也,我宁忤旨而已,必不可开。”制度局流产后,康有为改头换面,又鼓动光绪开“懋勤殿”、“置散卿”、“议政局”等等,结果无一不是流产告终。整个百日维新期间,极少见康有为上折子讨论新学堂怎么搞,新农商怎么搞、新军事训练怎么搞……他只是一面不断自己上折子请开制度局、懋勤殿,一面让人不断上折子推荐自己、梁启超、谭嗣同等进入制度局、懋勤殿。

康有为领着光绪,在制度局这样一条无政变之名却有政变之实的路上狂奔,自然不会有好结果。制度局给新政带来了莫大的阻力,什么都推行不了,时人记载,当光绪向慈禧请示懋勤殿问题时,“太后不答,神色异常”,以至于光绪“惧而未敢申说”。而光绪的一次率性冲动,一次罢免了礼部六位堂官,则被慈禧视作皇帝已迫不及待想要夺权的征兆。而当康有为有意把伊藤博文也引入懋勤殿时,慈禧终于坐不住了,“六君子”的人头随即落地。…[详细]

左:张之洞幕僚梁鼎芬,曾说康执政五日乱天下。右:英国公使窦纳乐,其报告认为是康搞坏了变法。康有为实际上只是一个政治投机者

康有为在戊戌年登上最高政治舞台,实在是一场悲剧。他的一生,充满了政治投机。1895年的“公车上书”,他组织了签名,最终却没有去都察院递交签名,事后却信口雌黄,说都察院拒收他们的签名,将自己打扮成掀起“公车上书”的领袖人物,殊不知,那一年上书的18省“公车”们,绝大多数都没有参加康组织的签名。出身广东的康有为,甚至都不能得到同省“公车”们的拥护,他只征集到80名广东的签名,而另一个名不见经传的陈景华,却鼓动了一场280多人签名的广东公车上书。

在宣传上作伪,是康有为一生惯用的伎俩。维新期间他明明坚决反对“立宪法,开议会”,为洗白这段不光彩的历史,他在1911年刊行了自己编辑的《戊戌奏稿》,大规模地篡改了自己在戊戌年的奏稿,删除其中拥护专制的文字,掺入主张民权、宪政的内容。如其中的《应诏统筹全局折》,清宫档案所藏原折有一段提纲挈领的话,认为维新的当务之急,是做三件事:“一曰大誓群臣,以革旧维新,而采天下舆论,取万国之良法;二曰开制度局于宫中,征天下通才二十人为参与,将一切政事制度从新商定;三曰设待诏所,许天下人上书。”康有为自己公布的版本中,这三件事却变成了:“一曰大誓群臣以定国是,二曰立对策所以征贤才,三曰开制度局而定宪法。”硬生生掺入“宪法”二字,还将其与“制度局”联系到一起,以洗掉制度局的夺权色彩,仿佛制度局是为了“定宪法”而设的一般。

康有为进呈给皇帝的著作,与公开刊行本之间,也有极大的区别。如康的名作《孔子改制考》,公开刊行本里的孔子,是大同、民权的化身,进呈本里,却是皇权专制的坚定维护者。刊行本里说:“民为贵,但以民义为主,其能养民、教民者则为王,其残民、贼民者,则为民贼”,到了进呈本,却成了:“(天降圣人)……以天统君,以君统民,正五位,立三纲,而人人知君臣父子之义。”不止于此,康还篡改了光绪的密诏,也篡改了谭嗣同的绝命诗。光绪尤其不可能知道的是:维新前一年,康有为还在湖南积极筹划“腹地自立”的革命运动,宣扬“保中国不保大清”,光绪一召见,康立刻从革命党变成了改良派。

最后,值得一提的是:许多人往往认为“戊戌六君子”都是康有为一系的人。其实远非如此。被杀的军机四章京里,杨锐和刘光第是张之洞推荐的,林旭是荣禄推荐的,只有谭嗣同是铁杆的康党。刘光第对康有为素来反感,杨锐目睹康党一班人的轻躁冒进,在军机章京的位置上如坐针毡,家书里常有“非久留之地”的感叹。杀了杨锐、刘光第、林旭,也就等于绝了张之洞、荣禄等人接手改革的可能,这才是戊戌年最大的损失。…[详细]

康党1895年在上海出版的《公车上书记》封面及序言页。但康党只征集了一些签名,没去上书。参考资料:黄彰健《戊戌变法史研究》,中华书局;茅海建《戊戌变法史事考》,三联书局;康有为《自编年谱》,中华书局。

结语

康有为的一生,充溢着一种莫名其妙的狂妄。维新失败后,他开始写《自编年谱》,详述自己11次“大难不死”的经历,得出结论:“苍天留下我是有理由的,岂非昭示着中国不会亡,大道不会绝?……我应顺从天命,拯救万民于水火”或许正是基于这样一种变态思维,康有为才会坚定地把一场变法,弄成一场权斗。辛亥革命后,康有为于1913年回国,主编“不忍”杂志,宣扬尊孔复辟。作为保皇党领袖,他反对共和制,一直谋划清废帝溥仪复位。1917年,康有为和效忠前清的北洋军阀张勋发动复辟,拥离溥仪登基,不久即在当时北洋政府总理段祺瑞的讨伐下宣告失败。有学者直接指出,康有为“力争上书成功,在于博取清议时名,博时名在于得恩宠,得恩宠在于获旨出仕”,“他实际上是一个‘私心’超过‘公心’的人”。

爱华网

爱华网