□ 国外中国新文学研究

周立波及其长篇小说《暴风骤雨》

[俄]Л·艾德林 著

宋 绍 香 译

作家周立波反映中国农民土改斗争的长篇小说《暴风骤雨》是中国当代文学的优秀作品之一。周立波的全部生活与创作道路都为其创作这部作品作好了准备。该作品的问世表明周立波具有全面而深厚的人民生活知识,表明他正确地理解共产党的政治路线,善于掌握现实主义的创作方法,最终,还表明这些重大事件的直接参与者——作者对土改的热烈而浓厚的兴趣。

1908年,周立波生于湖南省一个贫穷的教师家里。1928年,他在长沙市的一所中学毕业后来到上海,考入上海大学经济系。在那里,他结识了许多从事文学的革命知识分子,开始写作,积极参加革命工作。1934年至1937年,他作为作家和编辑在鲁迅领导的左翼作家联盟工作。1939年,他被国民党密探局追捕,因而离开上海来到陕甘宁边区中心——延安,之后,他就集中全力投入到文学创作中去。

周立波是在鲁迅和瞿秋白的直接影响下成长和培养起来的那一代共产党员作家之一。

鲁迅对其周围青年作家的培养一定包含对俄国古典文学和苏联文学的推荐,这些作品对周立波来说简直是一所现实主义的大学校。

周立波在延安度过的那些年,延安正是中国革命的大本营,以毛泽东为首的中共中央在这里领导着全国的革命工作。因而,这些年充实了作家的精神生活,增长了其现实主义的才干。他的《晋察冀边区印象记》、《战场三记》及其文学评论便是很好的例证。值得注意的是《谈阿Q》一文。在这篇论文中,周立波对鲁迅不朽的中篇小说给出了有趣的分析,指出了其独具的现实主义创作方法的特点。在结束自己的论文时作家如此展望未来:“但无论如何,我们是更加接近解放的明天了。再过几年,年轻的男女读了《阿Q正传》,也许会吃惊地说:‘有过这样的中国吗?’有过的,亲爱的年轻的朋友们,而且离开你们并不十分远。”(《谈阿Q》,《周立波文集》5,第279页)。

在那些年,周立波还将普希金的中篇小说《杜勃罗夫斯基》和肖洛霍夫的长篇小说《被开垦的处女地》译成了中文。尽管当时纸张奇缺,印刷条件非常困难,但是周立波翻译的这部肖洛霍夫的长篇小说硬是在延安出版了。后来,1949年,周立波在一篇文章中这样写道:“苏联的文学是战斗的,健康的。它号召我们斗争,它使被压迫的工农和革命的知识分子看到了自己解放的前途和人类光明的远景,看到了灾难深重的自己民族的出路。十月革命及其以后的辛苦的和成功的建设,就是中国革命和建设的榜样。从苏联文学中,我们看到了这些情形的忠实而生动的反映,使我们读者,学习了很多的东西……我们遵照了毛主席的指示,把苏联文学当做我们的最好的先生。”(《我们珍爱苏联的文学》,《周立波文集》5,第713页)

苏联军队粉碎日本帝国主义后,1945年八、九月份周立波被派往东北,在那里专搞政治工作、写作论文和创作短篇小说。这样,1947年6月,他就在《东北文艺》上发表了描写侦察兵事迹的短篇小说——《金戒指》。

1946年7月,中共中央东北局动员12000名干部下农村帮助土改,周立波就是当时其中的一员。他的农村民主改革的工作,他的个人感受是其创作长篇小说《暴风骤雨》的基础。

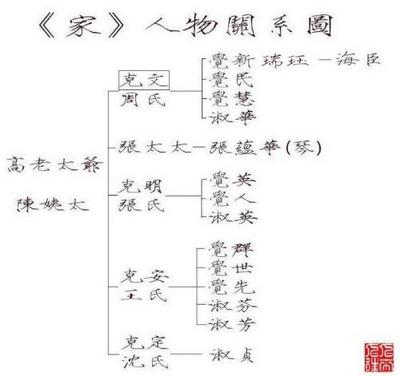

周立波的这部长篇小说描写了中国东北一个村庄的农民们起来反抗地主剥削者的斗争。

该长篇小说的价值在于,它描写了农民觉悟的不断提高,描绘了共产党给中国农民带来的改变人命运的诸多变化。作家描述了以肖祥为首的农村工作队进村后开展的一系列艰苦、卓绝的工作。故事情节从容不迫地、一天一天地向前发展,许多贫农形象一个个走进小说的篇章;他们起初是被千百年来只关心个人利益的积习重压着的一个个分散的农民,后来共产党人给他们讲明了未来美好的前程,以巨大的毅力使他们终于团结了起来。

周立波未能展开描写工作队的全部共产党员,真正深刻描写的只有其领导者——肖祥形象(这也是该小说的一个缺点)。肖祥明白,为了推翻几千年来的封建制度,需要来一场“暴风骤雨”,群众应该积极行动起来。但是,共产党人应以坚定、耐心的说服工作,为“暴风骤雨”的来临作好准备。

肖祥执行了党的英明而坚定的路线,很好地理解农民的心理,努力争取在农民群众中的信任和威信。他关心农民的一切需求,他是他们日常生活的领导人,又是领导他们同进犯农村的土匪作斗争的勇敢的司令官。

农民们感到肖祥是一个富有同情心的好人。对农民们来说,肖祥是一个可亲可敬的客人,路上遇到他都喜欢和他打招呼,真心实意地请他到自己家里做客;对地主及其走狗们而言,肖祥则是他们的死对头,他们总是想方设法要除掉他。当证明他不能被收买之后,地主的亲戚韩长脖子就向他下了毒手。

肖祥是一个优秀的马克思主义宣传员,他善于把马克思主义理论原理同革命斗争实践相结合。他简洁易懂地给农民们讲解阶级斗争,令人信服地证明:地主韩老六很坏不是简单的因为他是个坏人,而是因为“地主没一个不喝咱们贫人的血”的。

肖祥向农民们说,他们同地主的斗争是为了讨回地主从他们身上夺去的东西。他们的事业是正义的。

村里的人都成长起来了,应以另一种方式引导他们,他们从似懂非懂的话语中明白了一些事理,渐渐弄懂了许多事情。现在肖祥已不再给他们讲解理论,而和队员们一起发动群众,动员他们起来投入斗争,使他们在斗争中感到希望和建立必胜信心。肖祥作为领导者本身在斗争中也同群众一起发生了变化:由于向人民学习,他变得更加聪明,更加干练。

肖祥这一形象是真实而令人信服的;他是一个心灵纯洁而直率的人,他全心全意忠于党的事业,敏于听取群众的意见。作者有时也稍微取笑他几句:说他的热烈的鼓吹起了很大作用。作者列举了许多肖祥头脑机智、关心他人的事例。譬如,在追扑毒打放牛娃的地主分子后,他想到的头一个问题就是那娃子的身体怎样?

对肖祥来说,公共事业就是他个人的亲密事业,这种事业激动着他,这种事业使他活得有劲。请看,周立波就是这样描写他的主人公在看到农民分到田地后的心态:

肖队长的两眼潮润,眼角吊着两颗眼泪瓣。肖祥是个硬汉子。他出门在外,听到妈病重,因为没有钱抓药而死去的信息,也没有掉泪。这回却淌眼泪了。但这眼泪,不是悲伤,而是我们这一代的有着为人民服务的大志的群众政治家的欢喜和感激的标记。(《暴风骤雨·二六》第二部)

该长篇小说的第一部是以肖祥离开村子而告终的。肖祥在村里与农民们相处了50天——这50天的农村生活对农民对工作队来说都是一所真正的政治大学校。

在通过土地法的1947年9月会议后,肖祥以县委书记的身份又回到村里。这回他带来一份新的土地法(《中国土地法大纲》)——这份“土地圣书”,要比“天书”还能创造出更大的奇迹。

肖祥的这次归来面临着一种新的考验:农民获得胜利果实后,地主的走卒们仍然想夺取农村政权。肖祥重新组织农民投入斗争,帮助他们确定自己的命运。

肖祥的胜利就是共产党的胜利。工作队的全体党员分享了这一胜利的荣誉。但是,对这些党员的描写,我们看到的,不是生机勃勃的艺术形象,而是些粗略草创的人物轮廓……作者在描写共产党员形象时失去了许多机会去描写被一种为人民幸福而斗争的共同思想所激励的具有不同生活道路,具有不同个性的人物形象。

周立波描写了土改工作队员们挨家挨户到农家去访贫问苦,了解农民情况。作者运用这一方法展现了全村人的命运。作者把这种单独描写每个主人公详细故事的古老的传统手法牢牢引入了中国当代文学。丁玲的长篇小说《太阳照在桑干河上》中出现的人物比较有限,还能容许作者全面展示每个人物的命运,那么在周立波的这部作品中出现的人物超重,则往往难以坚持这一原则(尤其在第二部中)。但是,这一创作手法仍然帮助作者广阔地展现了农民的生活和风俗,以高度的艺术技巧深刻揭示了农村新人——新生活的创造者和建设者的进步与成长。

该长篇小说重点描写的是处于地主奴役下的贫雇农,忠厚勤劳的劳动人民。他们还不懂怎么开始同地主斗争,但是,他们在工作队的 帮助下获得了人的生存权。他们应该团结起来,只因正如肖祥所说“全世界的贫农只有一个姓——姓贫;全世界贫农是一家。”

周立波善于表现一般贫农的心灵美,善于描写中国农民的聪明才智和唤起与提高阶级觉悟时表现出来的那种激情和主动精神。作品中塑造了一些活生生的人物,他们有优点也有缺点,有忧愁也有欢乐。这里发生的许多事件与发生在农民家中的小事分不开。

作品中最吸引人的人物是“赵光腚”——赵玉林,他是第一任农民协会主席,外人送号“赵光腚”,因他家(他、妻、小孩)里穷得食不果腹,衣不蔽体,故名之。但是,赵玉林并不抱怨。他说:“穷人要是遇到不痛快的事就哭鼻子,那真要淹死在泪水里了。”赵玉林是觉醒起来的农民中的一员,他们的心中早已燃起了仇恨地主压迫者的火焰,已经做好了充分准备与地主斗争。赵玉林毫不犹豫地支持工作队的工作。

分田以后肖祥笑着问他:

“不怕‘中央军’来拉你的脖子?”

“还不知谁拉谁的脖子呢?”

赵玉林把枪把在地板上轻轻顿一下,说:“有这玩艺儿,慢说他种殃军,他洋爸爸美国鬼子来,也给他有来无回。”

赵玉林在与匪徒的战斗中因伤势严重牺牲了。这个平凡的人临终时的留言非常高尚,他说:“没有啥话,死就死了,干革命还能怕死吗?”作者通过给赵玉林送葬的悲壮场面着重展示了这种生机勃然的“赵光腚”英雄主义精神的力量:他的死激起了旺盛的继续斗争的意志。赵玉林的战友贫农白玉山在赵的灵柩前表达了农民们的共同思想,他用劳动人民所素有的生动形象的语言说道:“咱们都是干庄稼活的,咱们个个都明白,庄稼是一粒下地,万粒归仓。”

村里的人都以不同方式寻找新的真理。年轻的郭全海的经历就是如此。这个小伙是非常坚强勇敢的,他可以勇敢地制服一匹烈马,但在惨害他父亲的地主面前也得温顺地低下头。郭全海从早到晚给地主干了一年零两个月的苦工,只得到很微薄的报酬——五斤肉钱。现在,在郭全海眼前展开了一个新的天地,他的勤劳的巧手在自己分到的土地上得到了很好的施展。他高兴地笑着反复重复着从小王那里学来的“一人为大伙,大伙为一人”这句话。地主韩长脖送给他钱企图收买他时,他把那卷票子往他长脖子上一扔,说“谁要你这个臭钱!”

但是,决定要跟共产党走的决非只郭全海少数人,所有相信共产党是人民最好的朋友的农民们都会做出这样的决定。李大个子虽没马上决定要加入农民协会,但他决定加入后就说:“我现在寻思,就是有人用刀子拉我的脖子,也要跟共产党跟到底。”

该小说中白玉山形象是非常有意思的:他“有一垧地,用他自己的话来说:‘一垧兔子也不拉屎的黄土包子地。’”白玉山是这样一个人:他全身的力气还处于一种“休眠”状态,还没有充分地发挥出来。在日常生活中他表现得“懒懒散散、粘粘糊糊”,是个“老睡不足的汉子”。是争取新生活的斗争和故乡完成的许多不同寻常的大事唤醒了他。过去他常说“慌啥?歇歇再说,明儿狗咬不了日头呀。”而现在,人们再向他提起他常说的那句话时,他就正正经经回答道:“不行,得赶快,要不就不赶趟了。”

周立波的长篇小说的得力之笔在于,他描写了作为中国顺理成章完成的一连串重大事件之一的农民觉悟的提高。当时,一部分农民觉悟较快,迅速走上了同地主斗争的道路,而另一部分农民则觉悟较慢,在这方面的步履迟缓而艰难。小猪倌吴家富其母被地主韩老六卖给了妓院,他最后也逃出了地主家门。起初,他很害怕韩老六,但后来村里兴办的一些新事渐渐吸引住了他。有一次夜里他参加屯子里的唠嗑会回来,韩老六问他:“你上哪儿去了?”“你管不着!”他惊奇地感到自己已经不再害怕地主了。

作者还热情、幽默地描写了赶车人老孙头这一形象。他是一个好心肠的人,爱斗趣儿,爱吹牛,几乎是小说中所有事件的参与者。大概,他身上表现出来的那种农民小私有者的心态比其他人物身上表现出的都突出。他是一个好逞强的人,总是担心自己的利益。周立波善于以一些细微的特点来刻画这一人物,描绘出了这个爱说闲话的老头发生了巨大变化。在审判地主前夕,这个老孙头出现在了地主面前。他仍然是那么爱唠叨,但这会儿他却讲出了一些新词儿。他说:“咱们都是积极分子。积极分子就是勇敢分子,遇事都得往前钻,不能往后撤。”“咱们走的是不是革命路线?要是革命路线,瞅革命快要成功了,咱们还前怕狼后怕虎的,这叫什么思想呢?”老孙头这席玩笑似的话里面包含着非常严肃的事实:中国农民开始以新的方式思考,以新的方式说话了!

新名词的出现是中国人民革命带来的新生活的一大特点。政治术语已牢牢进入了中国人民的生活。人们自豪地说着这些新词儿,因为这些新词儿充满了革命的激情,使人民吸收新的民主文化。农民们讲出的这些新词儿,不是从城市文化中模仿出来的,而是一种新思想的表达。

小说中描写的分地主余财的画面,对理解农村这场变化的深度具有积极意义。你瞧,李发收回自己驴子的场面,既高兴,同时又悲伤。那是在日本人时期,李发一家来到了村里。来的时候,他牵来两头毛驴,妻儿骑着一头驴,另一头毛驴驮着东西。当时驴子在东北极少,还很稀罕。于是,一般农民的痛苦生活遭遇开始了:为了低债他的驴子被地主杜善人牵去了。不久,儿子病死,妻子远去。李毛驴从此成了一个流浪汉,成了全村最穷的人……你瞧,他现在又重新回到了劳动生活中来,又重新收回了自己家的两头驴子!农民们都说:“这真是物还原主。”李毛驴是既高兴又悲伤;被杜善人抢去的驴子又归还于他使他高兴,可这两头驴子又使他想起了死去的儿子和远走的妻子,他心里又增添了悲伤!

小说中描写了大量的故事情节以展示农民的善良与友谊,展示农民的带有新道德特征的人性。王老太婆分到了一匹劣马,于是众人就真诚地劝她把这匹马换一下;地主的儿媳妇为了帮助农民们查看地主把武器藏到何处,便在一个寒冷的冬夜里跑到邻村探视。她当时没安排好孩子就去了,这时农会主席郭全海就吩咐把孩子留给赵寡妇照看。

作者就这样运用这些融入新生事物诸多特征的生活细节描绘出了一幅广阔而鲜丽的农村生活画面;这些画面与我们在鲁迅描写旧中国农村的作品中所看到的那些不同,也有别于该小说开头所描写的那样。在新的农村已经没有地主了,穷人有了做人的权力,奴隶们壮起了胆子,文盲得到了上学的机会。

在新的农村,妇女的命运是今非昔比;在鲁迅的短篇小说中,美丽的中国妇女是以贫困和无权的被压迫者的形象出现在我们面前;而周立波在自己的小说中则描绘出了许多在家庭和劳动中获得了幸福的中国妇女,其思想品质也受到了社会的称颂和尊敬。作家描写了赵玉林与其妻,白玉山与其妻,郭全海与刘桂兰姑娘的爱情关系。这些妇女善于温柔地大胆地去爱,但当其爱人有什么不足之处时,他们便厉害地指责,表现出了莫大的威力和勇气!

赵玉林是个纯朴的人,他为人民的利益牺牲了;他的老婆是一位令人尊敬的善良的女人,她为自己的丈夫感到自豪。丈夫死后她生活的乐趣就是培养小猪倌,但是这个小牧童爱打赤脚。为了让他受教育,她抱起他给他穿上鞋,然后送他去上学。这个形象写得很成功,作者并未赋予其过高的品格和过分的悲哀特性,但却很有艺术魅力。

周立波以淡淡的幽默描绘了白玉山及其妻的感情变化。他们相互都非常爱慕,但贫苦的女人却不能忍受白玉山的懒惰,所以在家里时常吵架。当白玉山成了村里的积极分子时,她为他自豪并向他学习;当他离开家乡到城里工作时,她焦急地等待他的音信,她不知那些亲切的信函都藏到哪里去了。在这期间白玉山之妻也成了村里的积极分子,这点白玉山压根猜想不到。白玉山与其妻相见的情景描写得非常精彩:那时她装扮成一个落后的旧式农村妇女,而白玉山则以能说会道的宣传员的全部热情努力开导她。

刘桂兰姑娘逃离公公和自己十岁的“小女婿”之后,白玉山之妻收留了她。过去,等待刘桂兰的是悲惨的命运;而今,她已离了婚,摆脱了被奴役地位。刘桂兰与郭全海相亲相爱。但直到他们自己表白后读者方才知道了他们的这种爱情。周立波的描写手法是政治体裁的尖锐性与细腻的心理分析和清新的自然风光描写相结合。一些乍看起来意义不大的人物行为往往成为确定人物关系的重要情节,而且还透露出些许未来事件发展的线索。郭全海对刘桂兰的态度,在没收地主余财时郭全海同白玉山妻子的谈话中就已很清楚了。郭全海对白玉山妻子说:“白大嫂子你跟‘她’一起,到西屋去问娘们。”白玉山妻子临走,冲郭全海低声逗笑地:“你说的‘她’是谁呀?”局促窘态的郭全海假装没听见她的发问,连忙挤进人堆里。郭全海与刘桂兰的婚姻是中国旧的民间传统与当时农村时兴的新形式的结合,在作品中描写得很生动。刘桂兰与上前线去的郭全海的告别场面也写得十分令人感动!

周立波非常出色地运用活生生的艺术形象展现了中国的革命运动。人民群众不想按旧的方式生活,在这场伟大的变革中,在同敌人的殊死战斗中,他们改变了生活,同时也改造了自己。当时,在农村地主的权势还很大,数百年来他们占据着“农村主人”的社会地位,并据此享有一切特权。所以,小说中也以巨大的现实主义的笔力刻画了地主韩老六及其打手、侄子韩长脖等反面人物形象。小说中形容尽致地、卓有成效地描绘了农民与地主之间逐渐加剧的紧张局势。读者期待着最后那能发泄人民的仇恨与愤怒的必然事件发生。这一事件终于爆发了:地主和管家毒打了小猪倌。他的呼救声引来了全村的人。老田头脱下自己的破布衫子遮住小猪倌血迹斑斑的身体。肖祥说:“别忙,老田头,给大伙瞅瞅。”

毒打一个小孩,这件事可能是地主干的无数残暴行径中的一件最小的事,但是它却成为投入农民愤怒之火中的最后一抱干柴,它将突然猛烈地燃烧起来。这“报仇的火焰燃烧起来了,烧得冲天似地高,烧毁几千年来阻碍中国进步的封建,新的社会将从这火里产生,农民们成年溜辈的冤屈,是这场大火的柴火。”(《暴风骤雨》第一部·一六)

长篇小说《暴风骤雨》是按照中国文学常用的“链条”式结构原则结构布局的。其结构如同一根一环扣一环的链条,每一章(回)都作为这根总链条中的单环来描写、刻画人物,其人物的命运都与这根总链条中不断发展的中心主题紧密地连结在一起。像这样事先设定好的从容不迫的详细的故事情节的结构布局则要求作者具有渊博的知识和宽阔的描写视野。周立波小说的特点就是具有极大的生活真实性。作者熟悉自己的人物,并且相信他们。这种信念给了他力量,使其能无限地坚定地既描写他们性格中的正面的肯定的特点也描写他们性格中的反面的否定的个性,决不描写那些通常据上级视察人员来看是贬低其完成的“伟业”的东西。

国家要求人们为支援前线的战争,为保卫革命的胜利果实而努力工作。中国的农民群众积极参军,并在战斗中英勇杀敌。但是,你瞧,周立波引用了肖祥与郭全海一次关于志愿参军的谈话。郭全海直率地说:“困难不能少,”“可也不要紧,分了房子、地,还有牲口,家扔不开了。”作者如果不引出这次谈话,就不能马上给出一幅反映农民群众积极要求参军的革命热情的生动画面——这幅生动的图画直到小说末尾作者才将其绘完。但是。这只说对了一半,艺术家的功劳在于,他揭示了生活的辩证法,描绘了农民心理的变化过程。

周立波创作了一部令人难以忘记土改斗争岁月的著作。中国农民生活中的变化真是神速极了。一年内就从封建旧中国的半奴隶生活转入了摆脱了地主压迫的在自己土地上劳动的自由生活。描写农民的生活和心理变化的极其复杂的任务摆在了作者面前。周立波善于关注人的性格发展过程和思想意识的转变——从小私有者意识向其他生活观转变——当时,为人民利益而共同斗争的思想首先主宰了人们的思想。

周立波运用生动而鲜活的语言创作的这部作品充满了人民的个性化、形象化的语言,尽管作者被指责使用了过多的方言土语。作者喜欢直接面对读者——这种描写手法可能借鉴于作家非常熟悉的俄国古典文学,如小说第二部第22章就是这样开头的:“咱们离开元茂屯,往外头走去,看看郭全海和白玉山他们的公事,办得怎样了?”从当时作者的语言中便能听出作者所写人物平时说话的语气。

作品中叙述故事与政论性插话交错进行。作者不怕运用宣传性语言描写人物,惟其这一点便赋予其作品以直接的可信性特征。

周立波所描写的一切——人、物、景,都是他清晰看见过的,他的描写具有引起视觉悟性的魅力。作家喜欢在自然景色中描写人,善于发现人物身上贴近自然景色的特征。你瞧,工作队员小王正在与张玉林谈话,绿色的树叶加重了赵脸上的黄色,其上的两只眼边布满了细密的蛛丝纹。谁也听不见他们在轻轻说什么,因为他们的谈话声与花丛上蜜蜂的嗡嗡声糅合在了一起。

这些感人至深的美丽的风景描写犹如彩色风景画作品,在小说中占有重要位置。这种中国文学艺术具有悠久的传统,作者对其感悟至深。他取材简洁,善于将自然风景同人物的思想、动作有机地结合在一起,从而创作出适合读者情致的作品。

周立波的这部长篇小说是人民革命时期中国文学的一部优秀之作,但它也不是没有缺点的。作者应更多地描写一些由工作队员培养起来的共产党员的有组织的工作,因为他们身上肩负着继续同敌斗争和建设和平生活的重任。这方面在丁玲的长篇小说《太阳照在桑干河上》中关注较多。

该作品没有写出活生生的中农形象。刘德山形象的出现算是一个很有希望的开端。从他同肖祥队长的一次谈话中我们了解到他担心未来,犹豫不定;我们看到他缺乏信心,希望讨好大家。于是,我们等待着这一成功设定的形象的进一步发展。但是,后来刘德山这一中农形象却从读者的视野中溜走了。他到部队去抬担架了。刘德山出走的最大原因是“准备惩治中农”的传言使他感到非常不安。部队使他变成了另外一个人:他已经不是原来那个“脚踩两只船”的刘德山了,他和他的妻子双双站在了这只“农民协会船”上。然而,这一切的进展均是小说中所发生的一切事件的成果。

反对封建势力的胜利给农民带来了自由生活。这种自由生活的物质表现就是农民分到了亲切的田地。所以,在小说中关注分田地少于关注分地主余财,这实在令人难以赞同。

周立波的《暴风骤雨》第一部写得很好,故事情节生动而发展迅速;第二部却写得过于冗长。往往塞进一些不必要的,与小说情节发展无关的详尽细节,致使作品内容超重、拖沓。描写的人物过多——我们曾说过——使作者不能把作品中所有人物的命运跟踪到底。于是,谁也弄不清曾受妻子小私有者观念影响的积极分子——花永喜的经历结果如何;不知道李常有、张景祥、张景瑞流落到何方。作品中人物形象超载,往往妨碍作者集中精力刻画主要人物,始终不能将他们提到重要位置上来描写。

周立波在其论及自己小说的文章中说:“人民文艺工作者必须有无产阶级的立场和观点,马列主义和毛泽东思想的修养;必须参加大众的火热的斗争,体验群众的丰富的生活,才能从事于创作。(《暴风骤雨的写作经过》)

这些话十分切合周立波本人。一个作家只要以无产阶级世界观为依据,只要沿着中国共产党指引的创作道路前进,就一定能创作出像《暴风骤雨》那样的作品——在该作品中人民群众的斗争和胜利得到了生动的反映。

周立波的长篇小说《暴风骤雨》在苏联得到了认可,它荣获了1951年度斯大林奖金三等奖。在上述援引的论文中,作者高度评价这一奖项的崇高荣誉是属于全中国人民的,认为肩负重任的作家今后将更加全心全意为人民服务。这一作品“其所得到的光荣是要归公于伟大的战斗着的人民,以及领导人民从胜利走向胜利的英明的党和毛主席的。今后,在党的领导之下,我要更加奋发和努力,希望能够用文艺的武器为中国人民的幸福,和世界人民的解放,更好地服务。”(《暴风骤雨的写作经过》)

(译自《ПИСАТЕЛИ СТРАН НАРОДНОЙДЕ-МОКРАТИИ》,莫斯科艺术文学出版社1955年版。因篇幅所限,译文略有删节。)

爱华网

爱华网