梦里江河的话:

文中重点讲述的张益唐和王鲁燕的学业事业发展轨迹,好像是两个对立的典型,耐人寻味。当然文中其他一些数学家如葛力明、沈捷的故事也很温暖。

张益唐和北大数学78级

---谨以此文纪念陈景润诞辰80周年;他影响了那个难忘的时代

作者:汤涛(香港浸会大学)

【此文是作者为《数学文化》 和北大数学基金会撰写;转载需经过作者同意】

2013年是北京大学数学系成立100周年。百年大庆,作为校友,总觉得应该写点什么作为纪念。

1904年,清政府颁布的《钦定学堂章程》规定“高等算学”隶属格致科(现在称理科),并且规定了算学门的课程。辛亥革命后,京师大学堂于1912年5月1日改名为国立北京大学。同年公布的“民国元年所订之大学学制及其学科”中格致科改名为理科,其中包括数学门。1913年秋,北京大学数学门招收新生,标志着中国现代第一个大学数学系正式开始教学活动。北大数学的早期学生张国焘因为后期的政治生涯为数学系增添了些许传奇。

北大数学的一百年培养了大量的人才,先后培养出6000多名本科生、1000多名硕士、博士毕业生,一大批优秀的数学家和其他方面的专家分布在各行业,许多人成绩斐然,得到社会各界的高度评价。其中有30余位毕业生被选为中国科学院院士。著名数学家江泽涵、许宝騄、段学复、程民德等都是数学系重量级的前辈,获得国家最高科技奖的吴文俊院士、王选院士也任教或毕业于北大数学系。特别值得一提的是,由哈佛大学和麻省理工学院联合举办的2013年度“数学发展前沿”(CurrentDevelopments inMathematics)研讨会上,6位主旨发言的数学家北大数学毕业生就占了三位:2000级的恽之玮、2000级的张伟、1978级的张益唐。另外三位里包括菲尔兹奖得主、著名数学家爱德华·威滕(EdwardWitten)。

北大数学的辉煌历史,不是我这样一个晚辈敢写的,也不可能写得好的。但是为了表达对院庆的祝贺,我就写一个跟我稍稍沾点边的文革后北大数学第一届的故事吧。

张益唐与孪生素数

数学系校友张益唐沉默20多年,几天前突然横空出世,为世纪难题数孪生素数猜想的解决做出了突破性的工作。为此,顶级科学杂志《自然》在突破性新闻栏目里,报道了张益唐证明了存在无穷多个之差小于7千万的素数对,从而在解决孪生素数猜想这一百年数论难题的道路上前进了一大步。

为了认识孪生素数猜想,让我们先做一些简单铺垫。先谈谈素数。素数是数学中美妙的音乐,美丽的女神,有着很多让人捉摸不透的秘密。传说大数学家欧拉说过:“一直以来,数学家总是在孜孜不倦地寻找素数规律,但是很难成功。我们可以把素数看作人类思维无法渗透的奥秘。”

远在中古时代,就产生了自然数的概念,印度人对数学最大的贡献之一就是引进了符号“1,2,3,4,5,6,7,8,9,0”来计数。正是由于有了数的合理记法,对于数的研究才能够代代相传。尤其是近百年来,人们穿立了一个漂亮的数学分支:数论。比零大的正整数统称为自然数;它共有三类。即1(民间常说的大老,无人敢与其争锋);素数(只能被1和其自身相除的,比如5,7,11,19等;有时也称质数),合数(可以被1和自身以外的某个自然数整除的数,如9,16, 20)。

欧几里德用漂亮的反证法证明了素数的个数由无穷多个。记得我在80年代初选修丁石孙的初等数论课时,被他完美的讲课风格和欧几里德伟大的证明所折服,在当时的老二教的上课时光现在还历历在目。

素数在自然数中的分布很奇妙;从公元前三世纪开始至今,仍然吸引了无数数学家的不懈努力。公元前三世纪古希腊数学家、哲学家埃拉托色尼(Eratosthenes,公元前275一前193)为了研究这个问题,提出了一个叫“过筛”的方法(theSieve ofEratosthenes)简称埃氏筛法,造出了世界上第一张素数表,就是按照素数大小排成的表。比方说把一张超大的纸放在沙滩上,然后把自然数按其大小一个一个写上去;然后按下列法则把合数挖掉:

(1)先把1删除(因为1不是质数)

(2)把2留下(最小的偶数质数),然后把2的倍数删去

(3)把3留下,然后把3的倍数删去

(4)把5留下,然后把5的倍数删去

(5)同理继续进行下去,直到把所有数要么留下,要么删除

这样如果纸上最大的数是N,则上述方法可以产生N以内素数的分布表。

从这个古典的方法中人们可以观察到,素数的分布随着N的变大,变得越稀疏。比如1到10之间有2,3,5,7四个素数;100之内有25个素数,1000之内有168个素数,100万之内有78498个素数。大量数值试验显示,当N变得很大时,在1到N之间素数的个数和N的比值变得很小。那么严格的数学刻画是什么呢?

卢昌海的大作从2010年底在《数学文化》上连载。科学院的王元院士看后非常欣赏。有幸和元老在海淀区知春路上的一个西餐馆吃过一顿饭;其中他对卢昌海的文笔、对黎曼猜想的深刻理解赞不绝口。并且问我:“一个学物理的能把一个这么艰深的数学问题写的如此透彻;真是太不容易了。”之后卢昌海要把文章集结成书时,叫我代请元老写序。一周后,我收到老院士亲笔写的10页纸的序。

美国作家约翰·德比希尔(JohnDerbyshire)根据黎曼猜想的提出和可能的应用,写出了畅销书《素数之恋——伯恩哈德·黎曼和数学中最大的未解之谜》。在这本《素数之恋》中,作者用明晰的笔法,对一个史诗般的数学之谜作了迷人而流畅的叙述,再次展示了素数的魅力。

2013年4月,张益唐向《数学年刊》(Annals ofMathematics)杂志提交了题为“素数间的有界距离”(Bounded gaps between primes)的文章。《数学年刊》是研究纯粹数学学者们最敬仰的期刊,很多人一辈子能在上面发表几篇文章就可以奠定崇高的学术地位。这个刊物发表文章必须解决很难的问题,文章一般都很长,还要接受审稿人苛刻的甚至漫长的审稿过程。比如翻开此刊的2013年的177卷,从提交文章到文章被接受,第一期的第一篇文章花了四年半,第二期的第一篇花了两年半,第三期的第一篇花了五年半。根据美国数学会2012年11月公布的統計资料,2011年在《数学年刊》所发表的文章,从投稿到接受的平均时间为24个月。而张益唐的文章,2013年4月17日交稿,5月21日接受,这可能也是这一顶级期刊的一个纪录了。

另外,比较罕见的是这篇文章的审稿人也自报身份:此文的证明被著名的数论专家伊万尼克(HenrykIwaniec)严格检查。波兰裔的美国数学家伊万尼克被公认为当今最顶级的解析数论专家之一。

张益唐的文章到底做了什么?他给出了和上面介绍的波利尼亚克猜想紧密相关的一个命题的证明。他证明了存在无数个素数对(p,q),其中每一对中的两个素数之差,即p和q的距离,不超过七千万。

张益唐的文章基于加州圣荷西大学(San Jose StateUniversity )的戈德斯通(DanielGoldston)于2005年发表的文章。一般来说,随着数的增大,素数间隙也越来越大;也就是前面说到的越来越稀疏。但戈德斯通的研究小组证明了,即使在很大的数中,仍然存在紧邻的素数。要直接把戈德斯通的方法应用于孪生素数问题却有很本质的困难。这一点张益唐克服了;他说他是去年夏天的7月3日在科罗拉多州朋友家的后院里聚会时突然开窍的。

张益唐在2013年5月13日在哈佛展示了研究成果。他的证明看起来运用了一些常用的数学技巧,以至于有些人质疑他是否真的正确。但是《数学年刊》审稿人高度评价说:“这项研究是第一流的,作者成功证明了一个关于素数分布的里程碑式的定理。”(Themain results are of the first rank;the author has succeeded toprove a landmark theorem in the distribution of primenumbers.)

戈德斯通说“证明非常好,没有明显错误”;另外他认为用现在这个方法(他自己提出的被张改进的方法)不可以把距离一直缩小到2。要想把距离一直缩小到2,必须要发明新的方法。但是他说,发现一个有限大的差距已经是巨大突破了;“我还以为我有生之年看不到这个结果呢。”

数学界又掀起了一股素数热潮。《数学文化》特约作者欧阳顺湘在网上留言:“听说过小说《素数之恋》、《质数的孤独》什么的,不过我从没看过。不明白作者想用素数谈恋爱还是想说研究者喜欢质数?不过,人们发现素数已经变得更加不孤独了!”

注意质数是素数的另一个称呼,两者完全一致。上面提到的《质数的孤独》是一部关于童年经验、爱与孤独的小说。小说的男女主人公就像两个孪生质数,彼此相近却永远无法靠近。《质数的孤独》出版以来,在意大利掀起了迷恋狂潮,书迷们甚至在城市各角落涂鸦书中佳句。该书表现人性的孤独极其有力,对于揭露造成这种孤独的原因也非常深刻。在销售方面,《质数的孤独》创造了意大利出版史上的处女作销售记录,小说在意大利销售超过100万册,在全欧洲更是售出500万册,在全球售出36个国家的版权。“恐怖”的是全书共有1907页-- 页码只能是素数 -- 造成了这本300页左右的书有一个超大的总页数。

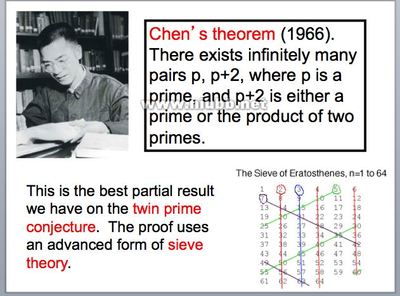

张益唐的工作到底重要在哪里?我们先看看陈景润(1+2)伟大工作的工具是什么。对于前面所提到的古希腊学者埃拉托塞尼斯(Eratosthenes)的筛法,挪威数学家布朗(V.Brun)1920年对它作了重大改进来研究哥德巴赫猜想。由于筛法的一些局限性,用它很难一步达到哥德巴赫猜想,因此只能采取逐步逼近的方式。布朗用改进后的新筛法证明了,每个充分大的偶数都可以表为两个正整数之和,其中每个正整数的素因子个数均不超过9,这个结果称为命题(9+9)。类似地,命题(a+b)是指,每个充分大的偶数都可以表为两个正整数之和,其中一个的素因子个数不超过a,而另一个的素因子个数不超过b。通过不断地减小a和b,最终达到(1+1),就基本上解决偶数哥德巴赫猜想了。布朗之后的不少学者,正是沿着这样的路子,不断发展筛法技术,逐步减小命题中的素因子个数。而筛法的进步,也为深入研究其它重要数论问题提供了有力的工具。

有人打了这样一个比方,张所做的工作,相当于1920年挪威的布朗证明了“9+9”。

第二部分:北大78级

人物之一:王鲁燕

我是1980年秋天入读北大数学系。恢复高考后,北大1977年没有招生(这一点很可惜,十年积攒的人才让复旦、中国科大等学校占了很大便宜)。为什么没有招生呢?按当时的副系主任丁石孙在他2007年的《自述年谱》所述:“(文革后)的1977年北大数学系还比较混乱,没有教材,由哪些老师上课也没有安排好,所以七七年就没有招生。”因此当时1978级就是北大数学文革后恢复高考后的第一批学生。他们那一届是典型的多届学生混合体,班上最大学生应该是三十三、四岁,最小的十六、七岁吧,还有穿军装的,这些都是现在这些大学生难以想象的。我们的班主任刘森老师就是1978级的学生,当时30几岁吧,是大学三年级的学生。由于他比较成熟严肃,干事情非常认真负责,我们这届比他晚两届的学弟很多见到他都非常害怕。2004年我们大学毕业20年后重聚未名湖畔,很多人都小有成就了,见到刘老师还是毕恭毕敬,“心有余悸”。

78级不只有成熟的学长,还有些学习上的高手,象考试成绩超好的周青、数学竞赛优胜者严勇、王鲁燕、陈刚。1978年,在“科学的春天”到来之时,沉寂了十余年的数学竞赛才得以恢复,各地的数学竞赛相继开始。数学竞赛优胜者是1978级北大数学的一个亮点。这年竞赛里有个小孩,通县一中的王鲁燕,他当时只是一个初二的学生,却在高中水平的数学竞赛中获得了全国第十五名的成绩;并且作为数学竞赛优胜者进了北大。1978年6月20日的《光明日报》有下面的励志型的报道,今天读起来颇有“亲切感”:

数学竞赛第十五名王鲁燕是北京市通县一中初二学生,今年只有十四岁。在一年多以前,他是一个上课不听讲,下课爱打架的学生。调皮起哄,全校有名。粉碎“四人帮”之后,整个社会的风气变了,学校的风气变了,王鲁燕的“学不学都上学,会不会都毕业”的思想从根本上动摇了。恰在这个时候,王鲁燕转学到通县一中,模范教师刘纯朴是他的班主任。刘老师因势利导地对王鲁燕进行政治思想教育,又根据他爱动脑筋的长处,加强对他进行智育教育。仅仅一年多的时间,不仅把他培养成为“三好”学生,而且学完了高中数学课程,在数学竞赛中,取得了好成绩,引起了人们的极大注意。

王鲁燕在北大78级确是一大名人。第一岁数小,第二长相可爱,细眯的眼睛绝对盖过孙红雷;第三严重偏科;数学尤其是纯数学的课学得极好,据说抽象代数课很多人都在及格的边缘徘徊,他可以得100分。那时给78级开课的老师可都是北大老师中的人精,著名数学家丁石孙、聂灵沼、张恭庆、姜伯驹、姜礼尚等都给78级上基础课。要在这些人手上拿高分可不是开玩笑的。但是王鲁燕的软肋是英语。一则逸事是他和另一个同学补考英语,他的成绩是4分,另一位是15分。老师根据成绩登分,以为是5分制的四分,本来想给王鲁燕一个良;看到下面这个15分才觉得搞错了,两人都不及格。

由于王鲁燕英语长期过不了关,靠研究生时考两次都过不了英语最低线,所以一直没有上得了北大研究生。但时任系主任的丁石孙非常喜欢王鲁燕(还有后面要谈的张益唐)的数学才气,破格把他留校当老师了!!

1989年我在英国博士毕业,第二年到加拿大温哥华当助理教授。两年后北大徐明耀教授到我们系访问。当时我是单身一人,经常周末给不会做饭的徐老师做饭吃,虽然我的厨艺非常一般,但我们饭后的聊天可以忘掉饭菜水平的不足。徐老师很能聊,给我印象深刻。

【北大徐明耀教授】

徐老师也是丁石孙喜欢的人,研究代数的。文革前的大学生;1960年代北大数学系应该算是比较左的,据他告诉我,他们毕业前的最后半年赶上北大的“四清”,他们被进行了半年的毕业教育。近半年的时间,什么也不干,就是政治学习和批判。每个人要彻底地清理思想,人人过关。这次过关的负产品是有两个学生被戴上了“反动学生”的帽子,其中一个就是徐明耀。后来,他就被分配到唐山的一个中学,戴着帽子被教育了十年,身体受到极大损害。他文革后又回到北大成为了第一批硕士研究生之一;之后成为北大教授。他给我的印象之一是非常关心政治,他可以大段背诵马克思或列宁的书。这使我认识到他文革倒霉是有自身原因的。第二是对代数充满热爱,我印象很深的是他那时写了本代数书,由于印刷失误,书上多印了一个积分符号。对微积分颇不以为然地他非常生气,“我这么纯洁的书里面居然有积分这个豆芽菜”?想必这本高书就是著名的赵春来、徐明耀《抽象代数I》或《抽象代数II》吧。

徐明耀老师的主要研究领域有限群论、代数数论、计算群论等。他当时到加拿大访问的教授是我们系的教授阿什巴赫(BrianAlspach),作图论的,也用一些群论;所以徐老师的群论专长也可以发挥得很好。徐老师对王鲁燕一直很欣赏,那个时候王鲁燕在国内读研究生的希望已经不大,所以他就想把王鲁燕推荐到阿什巴赫那里。我们这位阿什巴赫教授有一个爱好,就是每个星期要到赌场去打牌;用数学知识实战赌场。他听徐明耀把王鲁燕的数学才能、智商描绘得很高,很感兴趣;立刻问:“他会打牌吗?”

要知道王鲁燕虽然英语考不及格,桥牌英语绝对一百分。他在大学期间和北大78级的袁勇搭档,另一对搭档张林波和沈捷,是北大很有名气的桥牌队。他大学毕业留校后,在数学竞赛界和桥牌界都享有盛名。徐明耀当然毫不犹豫地告诉阿什巴赫王鲁燕的牌技是一流的,说得阿什巴赫高兴得眉飞色舞,当时就说只要王鲁燕英语能过最低的托福线,就可以录取他。

一个月后我正好要访问北大;因为我当时和北大的滕振寰老师合作一项研究。徐明耀就叫我去找王鲁燕。见到他后,王鲁燕说他真不想出国;但现在国内没有研究生学位可能不好办,最主要的是结婚后没房子,晚上只能在办公室里拉个帘子,老婆很有意见。所以他对阿什巴赫的好意很有兴趣。但他对最低的英语成绩也毫无把握,所以最终他也没有去加拿大。

后来我听说他还是考过了托福,居然分数还不错。他去了匹茨堡大学学习;2001年数学博士毕业,现在在一家计算机软件公司工作。最新的网上看到,王鲁燕在匹茨堡华人教会上作见证,演讲的第一段是”我是一个内心非常骄傲的人。尽管我没什么太多骄傲的资本,却看不起任何人。神能让我这样骄傲的人得救是他行的一件大神迹。“

我的文章写在善科问答网站上,因为我觉得这个网站给想写数学文章的作者提供了很多方便,可以很容地放链接、传相片和打数学公式。第一天我写了文章的三分之一,就被“好事者”传到北大的BBS未名空间站。有一个跟帖写得很有意思,传神地描述了王鲁燕出国前在北大的教书生涯:“他在曾经的大一新鲜人中名声如雷贯耳啊。他讲线性代数,从有限群讲起。期中考试,好象定规矩延时可以,但要扣分,然后给了几个人--负分。呵呵。老王是个性情中人啊。”也只有北大才可以出这样的“名师”啊。

人物之二:张益唐

张益唐的故事这几天在很多媒体上开始流传;但在2013年5月10日以前,知道他名字的可能屈指可数。知道他行踪的也没有几个。为了潜心研究数学,他把自己几乎与世隔绝,在美国的偏远省份潜伏下来。2000年初,他的妹妹曾在网上发寻人启事,哥哥张益唐失去联系了。当时在宾州州立大学当教授的张的老同学给他妹妹回了电邮,表示他哥哥健康地活着,在钻研数学呢。

1990年中,我和沈捷讨论写一本微分方程谱方法的书(这本近500的书终于15年后的2011年完稿;由施普林格出版社出版);为此沈捷到温哥华访问我了一周。研究之余,我们也闲聊了北大时候的一些老师、同学,他就说了张益唐的故事。虽然我大学就听过张益唐的大名,知道他是数学系的高材生,但张益唐的故事很多是从和他接触较多的校友那里知道的。

张益唐是北京人,1955年出生,1978年进北大,1982年毕业后跟随著名数论专家潘承彪读了三年的硕士。潘承彪教授的哥哥就是大名鼎鼎的前山东大学校长、因在哥德巴赫猜想方面的工作而闻名的潘承洞院士;而我们《数学文化》的主编刘建亚、编委蔡天新都是潘院士的高足。潘氏兄弟也是北大数学系校友;哥哥是1952年入学,弟弟是1955年入学。丁石孙在他的《自述年谱》中对他们有这样的描述:“潘承洞认为潘承彪基本功比较扎实,他有什么想法,就让他弟弟帮着算”。大学毕业后,哥哥去了山东大学,弟弟留在北京。

【张益堂的硕士导师潘承彪(右)和潘承洞】

北大数学虽然77级没有招生,但于1982年初还是招了77级本科毕业生作为硕士研究生;那是1966年后上高中的人第一次成为研究生。那时的北大,大学生带白底的校徽,研究生代桔黄色底的校徽,教师带红底的校徽。80年代初在北大校园最难看到的是那些带橘黄色校徽的天之骄子;大概全校也就100多位吧(现在很多学校一个系的研究生就可以顶上那时全北大的研究生了)。因为历史的原因,1977年的学生是78年的春季入学的,而78级的学生是78年秋天入学的;所以这两届学生读研究生时的时间差也就半年。1982年初来北大读数学研究生的有南京来的田刚(现北大数学院院长)、上海来的张来武(现中国科技部副部长)、湖南来的许进超(现美国宾州州立大学讲座教授)、武汉来的吴志坚(现美国阿拉巴马大学数学系主任)、南京来的巫孝南(现香港浸会大学教授)等,其中北邮考进来的贾朝华(现中国科学院数学院的教授、1998年国家杰出青年基金获得者)师从潘承彪教授,研究解析数论,并且他在北大读完了硕士和博士。张益唐是1982年秋天本科毕业后跟随潘承彪的,也是研究数论。

再回到孪生素数猜想。1900年,希尔伯特在第二届国际数学家大会上提出的著名的二十三个希尔伯特问题之中的第八个问题,就包括了哥德巴赫猜想和与它类似的孪生素数猜想。很多人认为这两个猜想是紧密相关的,其证明难度也相仿。所以攻克了孪生素数猜想对数学发展来说是非常有意义的大事。

所谓的哥德巴赫猜想,其实是一个17世纪一个叫哥德巴赫的业余数学家在给大数学家欧拉的一封信中提出的一个问题。哥德巴赫算不上数学家,但是他偶然发现的问题却让他扬名了。他发现:任何一个大于等于6的偶数,都可以写成两个素数的和(素数也叫质数,指只能被1和它本身整除的数)。例如6=3+3,20=7+13,100=3+97等等。不过,他只是验证了很多数满足这一规律,却无法给出证明。

后来,辗转几个世纪,一直没有人证明它。前面提过,1920年挪威数学家布朗建议将证明分成若干步骤,就是先证明任何充分大的偶数都可以表示成两个正整数之和,其中一个正整数的素因子个数都不超过a,另一个素因子个数都不超过b。先对比较大的a和b证明,然后逐步缩小,如果最终缩小到(1,1),那么就证明了哥德巴赫猜想。不过很可惜,到目前这个定理还没有得到证明。最接近的(1+2)是中国数学家陈景润的成果。1956年,中国数学家王元证明了命题(3+4),由此开启了中国数学家在哥德巴赫命题(a+b)研究上的先河。之后,王元和另一位中国数学家潘承洞又得到了若干重要的结果,使得我国在哥德巴赫猜想方面的研究达到了国际先进水平。1966年,陈景润宣布证明了命题1+2;1973年,他发表了(1+2)的全部证明。值得一提的是,陈、王、潘等都是华罗庚数论团队的弟子。

《人民文学》杂志1978年第1期上,作家徐迟发表了一篇报告文学《哥德巴赫猜想》,讲述了数学家陈景润刻苦钻研,终于在哥德巴赫猜想研究上取得重大突破的真实故事。《人民日报》和《光明日报》随即转载,一时间陈景润和哥德巴赫猜想变得家喻户晓。关于哥德巴赫猜想的故事,中国科学院数学院贾朝华在《数学文化》2010年第4期上的文章《从哥德巴赫说开去》是一篇难得的高水平的科普文章;此文文笔优美,从历史的画卷下写数学,让人有欣赏美味咖啡的感觉。

[著名数学家、费尔兹奖得主陶哲轩对陈景润工作的介绍]

象那个时代很多有志青年一样,张益唐也是被徐迟的文章、被陈景润的故事、被哥德巴赫猜想引导到数学系,以致终身投入到数学中去。

在北大的7年,为张益唐打下了坚实的数学基础;那时的北大教书育人之风极强,最顶尖的教师都在讲台上耕耘。代数高手段学复、聂灵沼、丁石孙、潘承彪,都给张益堂这些代数爱好者打下了基础。北大也有很多眼界很高的老师,学富五车,但不轻易落手写小文章,象江泽涵、廖山涛、段学复等,但谈起大问题颇为津津乐道,这让年轻的王鲁燕、张益堂们“中毒”匪浅。也只有北大,才能够让王鲁燕、张益堂们活得很舒服。很难想象,英语一塌糊涂的王鲁燕在其它学校可以留级、考研连续失败下,还可以留校当老师,系主任人前背后还把他夸成一朵花。要不是结婚后生活压力太大,王鲁燕也许会在数学上留下一篇神话。

再回到张益唐。硕士研究生毕业后,他来到了位于位于美国中西部印第安纳州西拉法叶(WestLafayette)的名校普渡(Purdue)大学读博士。普渡大学最著名的是其工学院;我前年去台湾的成功大学访问,在其校史馆里第一次知道是普渡大学把一个小小的台南学院变为亚洲名校。其中多名普渡教授在1950-60年代的台南乡下一住就是十几年,把一个穷孩子硬给拉扯成一个高富贵的帅小伙。在美国的普渡大学所在地属于典型的乡下,最大的乐趣也许就是钓鱼,摘摘老玉米了。这应该是研究数学,特别是纯数学的天堂了。

【张益唐的博士导师莫宗坚】

张益唐在美国的导师是从台大走出去的代数专家莫宗坚(Tzuong-TsiengMoh),他1969年到的普渡大学开始学术生涯。北京大学数学丛书里面的莫宗坚的《代数学》(上、下)是很不错的代数参考书。莫老师也是性情中人,网上流传的他的《少年游–我的大学时代》很精彩;看看小标题就能体会到:“读书记;生活记;恋爱记;跷课记..."。文章开头一段:“民国四十七年(一九五八年)我从中部的台中一中考上了台大化学系。当我只身远赴台大报到入学时,看到堂堂学府,几排高大的椰子树,眼睛为之一亮。又有梳着清汤挂面头发的女生们奔走在校内路上,真是一个新奇的世界!”就颇为雷人。中间追女生段的开头“经过了一、二年的苦读,我才发现女同学们脸若春花,眸若点漆。有些小和尚们,经也不念,钟也不打:「不拜佛祖,只拜观音。」王俊明坦言:「不论"追"不"追"女生,总要花同样的时间想女生。」”也算实话实说的经典。

张益唐的博士题目是雅可比猜想(Jacobianconjecture);这一猜想1939年由德国数学家Ott-HeinrichKeller(1906-1990)于1939年提出来的,是关于多个变量的多项式里面的一个猜想。这个猜想本身很有名,但更有名经常会产生错误的证明。莫教授在普渡大学自己的网页上就挂了两篇短文章,一个是说Kuo-Parusinski-Paunescu的雅可比猜想证明是错的,另一篇是说中国科大的苏育才的证明也是错的;这两篇纠错的文章七、八年前就上网了。

张益唐也曾牺牲在雅可比猜想上,并且比较惨重。他90年代博士毕业前夕,他宣称解决了雅可比猜想,并且有几个专家对他的证明很感兴趣。但是,不幸的是他的证明里的一个引理是其导师莫宗坚的一篇发表的成果,本以为是对的,但再排查时,查出莫教授之前的结果是错的。你应该知道后果很严重吧?张益唐几年的主要心血付之东流了!!

如果雅可比猜想那时被张益唐攻克了,他应该毫不费劲地可以拿下数学界最高的菲尔兹奖,因为这个问题太有名,并且他那时候才三十几岁,低于菲尔兹奖得奖的上线岁数40。可是这只是虚拟语气了。想当年,当年的天才约翰-纳什作出了著名的纳什嵌入定理(Nashembeddingtheorem)也在翘望菲尔兹奖,结果未能如愿,导致精神失常。好在三、四十年后,诺贝尔奖委员会根据他研究生博士论文建立的纳什均衡理论给了他一个经济奖,才横扫了失去菲尔兹的阴霾。

虽然未能全部解决雅可比猜想,张益唐对这个问题的部分解决还是有些贡献的,所以他还是于1991年拿到了普渡大学的博士学位。可是,因为博士论文的结果没有正式发表,加上和导师的关系极不融洽,张益唐变成博士到手失业开始,连个博士后都没有找到。

对张益唐在普渡的八年,他的博士导师莫宗坚在张益唐出名后的10天内,写了一篇文章:“张益唐1985年一月至1991年12月在普渡的岁月”,描述了张益唐那几年的学习和工作。文中说:有时我很后悔没有帮他找工作(SometimesI regrete not fixing him a job); 他从此再也没有找我写过推荐信(He never came backto me requesting recommendationletters)。在这篇文章中,莫教授还说张益唐是一个有生活情趣的人,曾经被选为普渡大学中国留学生协会主席,并且干得不错;他也认为张益唐的古典文学修养很好。

一面要继续做数学,一面还要糊口。毕业后的前6、7年他干过很多杂活,包括零时会计、餐馆帮手、送外卖。你能想象一代北大数学才子、数学博士好几年送披萨饼、在KFC卖炸鸡的情形吗?看到这里,你是否对孟亚圣的“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨”有个更深刻的理解呢?

张益唐毕业后基本隐居起来,很少和人来往;他和同学们的联系方式之一就是同学生日时电邮一个生日问候。他居然能记住班上所有同学的生日,这可能是我们这些凡人做不到的。那时他的一些同学已经在美国大学里拿到助理教授、副教授甚至正教授的位置;比如同班同学沈捷、陈敏夫妇已经在宾州州立大学有正式教职。张前几年每年会找这两口子吃顿饭,基本是悄悄地来,悄悄地走,一年之间基本杳无音讯。

【北大78级同学在沈捷(中)、陈敏(右2)夫妇家中聚会。左为张益唐。1993年。(沈捷供图)】

从1999年到2005年,张益唐又回到了学校,到美国的新罕布什尔大学(Universityof NewHampshire)做一个非编制的助教,时而教几门课。新罕布什尔州是位于美国新英格兰地区的一个州;绰号叫“花岗岩州”,因为本州产花岗岩,另外也是因为这个州比较坚守传统观念,政府非常节俭。而新罕布什尔是成立于1866年的一所综合性公立大学,学校位置不错,坐落在美丽的Durham镇上,步行即可到达市中心;也曾被《纽约时报》选为全美最好的三百所大学之一。虽然教学量比较大,比起有正式教职的工资性价比低很多,但能回到学校,做自己驾轻就熟的事情,还能利用图书馆、办公室做研究,对一个胸有大志的数学人来说,应该是比较满足的。

2005年以后,在大学里代课了六年的张益唐获得转正,变成了比较稳定位置的讲师,主要任务还是上课,据说也只是一年四门课的校阅任务,和大学里面的其他教授的工作量相仿,没有行政工作和申请经费的压力。对这个位置,科研是不算工作量的,研究经费是面向那些助理教授、副教授、正教授这些所谓的faculty序列的。但是,对于一个胸中有数学的人来说,没有经费的支持可以换来更多平静的思考时间,何尝不是一件好事呢?

【张益唐北大数学校友、新罕布什尔大学同事葛力明】

张益唐为什么会落脚新罕布什尔大学?这里面有两个主要人物,都是我们北大80级的同学;一个是唐朴祁,一个是葛力明。

一个偶然的相遇,两个北大时的好朋友唐朴祁和葛力明在分别是十多年后见面了,他们聊起了大学的很多人和事,而有一个共同的朋友---张益唐成为他们谈论的主题。作为学长的张老师不仅做过他们的习题课老师(应该是抽象代数吧?),也是他们自己组织的大学生讨论班上的常客,他们从张老师那里学到过很多数学。后来张益唐和唐朴祁在普渡大学成了研究生同学,毕业后还在网络研究方面有过合作,还拥有一项共同的专利,但张益唐的主要兴趣还是在研究数学的大问题上。为了生计,张益唐博士毕业后做过很多非学术的工作,给唐朴祁印象最深的是,无论在任何环境下,他的这位好友都在思考数学、心里总是装着那几个数学大问题。

1999年,葛力明和唐朴祁见面时,唐已不知道张的准确工作地点。此时从宾州大学博士毕业并在大学有固定位置的葛力明似乎更有条件帮一下他们的朋友和老师。经过一番周折,葛力明在美国南方的一个赛百威快餐店(Subway)联系上了张益唐。两三天后张就来到新罕布什尔大学做访问学者了。每过几天,张老师都会说,有进展,应该很快就出来了。但时间过得很快,两个月、三个月,两年、三年...。后来的故事大家都知道了,十四年后,张益唐的文章被权威期刊《数学年刊》接受了。当然在美国大学里要留一个没有多少资历的人十四年肯定不是一件简单的事,中间也有酸甜苦辣的故事。但有张益唐这样传世的好结果,任何付出都值得。这其中帮他最多的是今年四月十九号刚去世的新罕布什尔大学前系主任凯尼斯·阿佩尔(KennethAppel)。2013年4月刚去世的阿佩尔也是世界级的数学家,他和沃夫冈·哈肯(WolfgangHaken)借助电脑在1976年首次证明了四色定理,这也是载入史册的工作。值得的欣慰的是,在这位伯乐去世的前两天,他已得知张益唐的结果,这无疑是对他多年来的付出的最好报答。

我们80级的帅哥葛力明是新罕布什尔大学数学系的大教授了,他在国际数学家大会上应邀做过45分钟报告,这在他们学校应该是凤毛麟角的了。更重要的是,作为北大数学系的80级学弟,对于数学好、又执迷于数学的学长,他真正做到了出手相助!普通数学人崇拜名气大权力大的,但真正数学人是敬仰那些为了数学而献身而痴迷的!

最主要的是,在新罕布什尔大学数学系,张益唐又可以在数学讨论班上把自己新的想法、新的工作与大家分享。这样,他平生的第二篇工作,关于黎曼猜想的文章(Onthe zeros of

很多他的大学同学都不知道张益唐成家了。张益唐1990年代结婚了,妻子是山东人。在引起公众注意后,张益唐在加州工作的妻子提醒他的第一件事是记得把头梳理好。

在此节收尾之前我要聊两个题外话。张益唐在北大本科的专业是计算数学专业,最后做了纯数学的大事。无独有偶,著名数学家、北京大学和普林斯顿大学的数学讲席教授田刚,毕业于南京大学计算数学专业;29岁就成为芝加哥大学数学系正教授、现在是纽约大学柯朗研究所讲席教授的林芳华,毕业于浙江大学的计算数学专业。也许要想做好纯数学,先学计算数学有好处?当然了这只是小概率事件了。另外我也侃一下我为什么选了计算数学专业。北大数学系选专业是大二的下学期。前两年所有的学生不分专业,都在一起上课。我们大二下学期,每个专业选一个老师来讲自己的专业,属于“忽悠”吧。先上台讲的是概率统计专业的陈家鼎教授,讲了统计的重要性,特别提到概率统计的殿堂级人物柯尔莫戈洛夫的理论如何了得,如何优美。等一会计算数学的黄敦教授开讲,他的第一句就是:“刚才有人大谈特谈柯尔莫戈洛夫。请问在座的各位,谁见过柯尔莫戈洛夫?”冷场半分钟后,黄老师提高嗓门说:“我,黄敦,我见过柯尔莫戈洛夫。”全场鼓掌;那一届计算数学专业学生数远超其他任何专业。

结尾的几句话

结尾说两点吧。

先谈谈张益唐故事的启迪。基础数学的一些极其重大猜想的突破需要极聪明的天才,这些人包括国际数学竞赛的金牌得主(如陶哲轩、佩雷尔曼、吴宝珠),有受过正规数学训练、且被老师同学公认的数学高手(如陈景润、张益唐)。首先这些人要受过正规的数学训练。由徐迟先生力作带动的全民作猜想的做法是不可取的;希望这也不是张益唐的成功带来的副产品。第二,这些数学天才还需要对数学有无限的热爱和执着、同时没有对物质的过高追求。后一点尤其重要。一颗平静的心胜过五颜六色的光环、五花八门的资源。在清贫中做出重大贡献的佩雷尔曼、张益唐的故事再次证明了这一点。

再回到北大数学100年;和此文开头呼应。北大78级的精英分子很多;很难一篇文章写完。本文仅仅通过王鲁燕、张益唐写出那个时代的一些往事。让我自己也过了一把回忆往事的瘾。实际上,78级还有一些最后离开数学的同学,比如我前面提到的刘森,他毕业后调去了中纪委,曾多年在中纪委的华北室工作。在同学聚会发言中,他告诉我们,在办案中用数学的逻辑,往往可以达到事半功倍的效果。十年前河北的那个大腐败案、黑龙江那个大腐败案都是他们室主抓的。为此,居然有人对他的办公室窗户打黑枪。还有些同学离开数学的是兴趣发生了变化。比如号称民族主义领军人物王小东;他自称78年入大学头两年成绩上乘,后不读数学,只读英语小说。毕业后学习经济管理并极力宣传名族主义,其著作《全球化阴影下的中国之路》颇有影响。(梦里江河注:王小东力挺奥数,前不久几次在电视节目与杨教授直接交锋)

那个时代的北大数学人确实有多方面的精彩;象我的大学同学孟肖敏毕业后居然当了律师,开了个上海信天诚律师事务所;另一位同学张占海曾三次担任中国南极考察的领队和首席科学家,我们毕业25周年给母校的礼物就是张占海带回来的南极石。还有很多这样的故事真让我感到行行出状元,聪明人在哪里都可以出彩。

百年的北大数学培养了很多优秀的大学生和研究生,为中国数学、世界数学输送了众多精英;我相信再过一百年,北大数学将会更上一层楼,将会把更多的世界数学精英吸引到燕园,将会对人类的数学发展作出更大的贡献。

2013年5月25日完稿于香港

【后记】:感谢沈捷、卢昌海、蔡天新、游志平、欧阳顺湘、金石、励建书、葛力明等朋友的支持。看到北大数学校友、80后的@木遥在其新浪微博的评价“写得太好了”着实让我自满了一下。

本文源地址:

http://www.mysanco.com/wenda/index.php?class=discuss&action=question_item&questionid=3640

爱华网

爱华网