从“媚俗”到“媚雅”

我们只是在刻奇

文/蒋方舟

刻奇是人们找到的通往高雅的捷径,但就是这条小道毁了高雅。人类正在走向虚张声势,而刻奇,就是我们的缩影。

“刻奇”(kitsch)一词来源于19世纪的德国,它的原意如今并不可考。一说是指在三明治上涂抹一些精美的东西,来抚慰孩童;另一种说法是说保留一些破烂,作为人生中某个时刻的纪念。刻奇被广泛认知的定义,是指一些通俗的、商业化的艺术和文学,包括杂志封面、广告、廉价油画、畅销小说、好莱坞电影,等等。刻奇也指一种简单化的艺术风格,比如用黄昏来表示柔和氛围,用儿童、奔跑的小狗来表示天真无邪。

1939年,美国最重要的艺术批评家之一克莱门特·格林伯格发表了一篇题为《前卫与刻奇》的文章,最早预言了刻奇将会是艺术的坟墓。

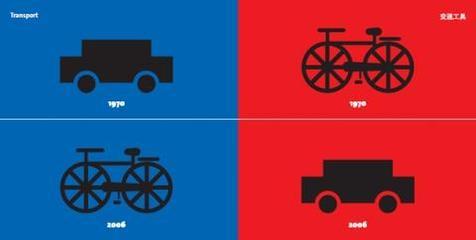

根据格林伯格的理论,刻奇是工业革命的产物。在此之前,穷人居住在乡下,富人住在城市,地理的差距让他们的生活井水不犯河水,而读写能力也是区别彼此趣味的工具。工业革命之后,穷人转移到城市,成为无产阶级和小资产阶级,并且为了更有效率地工作而学会了读写。

于是,阶级之间的隔阂被打破,居住空间上的隔阂被打破,文化享受上的隔阂也被打破。然而,工人并没有贵族累积下来的审美体验,也没有那么多的闲暇,甚至没有那么多用来欣赏艺术的预算。于是,刻奇文化应运而生——为那些对真正的文化价值麻木却又渴望得到审美体验的人设计。

看廉价的爱情小说,就可以获得的感动,何必去费劲读莎士比亚?看列宾的画,就一目了然的情感与故事,何必在毕加索的一堆颜料和线条当中猜测作者意图?

这就是刻奇为艺术带来的伤害:观众用廉价的成本,获得廉价的眼泪,并且深深为此满足。

如今,刻奇的文化已经取得了世界性的压倒性胜利。

格林伯格对于刻奇的批评,体现出艺术批评家的清高。他的清高当然是对的,这是自古以来艺术家的最高价值。明朝文人沈德符曾经说过自己识别的三重审美趣味:文人雅士居上,士绅热衷艺术者居中,易上当受骗的新安或徽州商人居末。

然而真正的、严肃的艺术必然是高成本的——无论是物质上还是时间上。古代有个故事,说有个商人想得到一幅《水月观音》,再三央求,前后十数年,画家终于答应下来,历时三年才完成,当画完成送给商人的时候,其人已经故去。

谁也无法阻止普罗大众有享受艺术的要求,可也无法要求一个工人为一幅名画穷尽一生,要求一个家庭妇女精准地理解陀思妥耶夫斯基字里行间的绝望。于是,我们抱怨刻奇,嘲笑它,却无法逃避它如洪水一般的席卷。

格林伯格生活在一个真正的艺术与刻奇肉搏的年代,而如今,刻奇的文化已经取得了世界性的压倒性胜利。

一百年前,没有非洲人是刻奇的,而如今,义乌小商品市场都能批发到非洲风情的硬木雕塑。被格林伯格斥为“高等刻奇产品”的《纽约客》现在只剩下“高等”两个字。艺术家要么是热闹的,要么在表演着孤独。

刻奇是人们找到的一条通往高雅的捷径,殊不知,就是这条小道毁了高雅。

人类正在走向虚张声势,而刻奇,就是我们的缩影。

一个刻奇的世界,就是既不承认粪便,也不承认亚当和夏娃之间有性亢奋的世界。

捷克作家米兰·昆德拉在《生命中不能承受之轻》当中,给了刻奇新的含义:

看到一个小孩子在草地上奔跑,第一颗眼泪说:孩子在草地上跑,太感动了!第二颗眼泪说:和所有的人类在一起,被草地上奔跑的孩子们所感动,多好啊——使刻奇成为刻奇的,是那第二颗眼泪。在昆德拉的口中,刻奇不仅是一种艺术表现方式,也成了一种情感,一种能够被分享的情感。

刻奇是一种对生命的绝对认同。格林伯格认为刻奇的反面是艺术,而昆德拉认为,刻奇的反面是粪便。

昆德拉小时候看到一本木刻插画的《圣经》,看到上帝的形象,就想如果他有嘴,就得吃东西;如果吃东西,就有肠子。这个想法让他不寒而栗:一种上帝和粪便共存的事实。

一个刻奇的世界,就是既不承认粪便,也不承认亚当和夏娃之间有性亢奋的世界。一个刻奇的世界,是为了扩张领土而发动战争,然而把战争的目的包装得崇高而神圣的世界。

昆德拉对于刻奇的反对,与其说是道德层面的,不如说是美学层面的。他反感统治者在检阅台上高高在上的笑容,同样反感抗议者的热泪与激情。

一个二十多岁拿起枪去参加游击队的男青年,与其说是受到某种召唤,不如说是被自己的形象迷住:在一个汇聚着成千上万目光注视的伟大舞台上,登场。

刻奇是自我迷恋,是灵魂的膨胀。昆德拉写道:“促使人举起拳头,握住枪,共同保卫正义或者非正义事业的,不是理智,而是恶性膨胀的灵魂。它就是碳氢燃料。没有这碳氢燃料,历史的发动机就不能转动。”

《华尔街日报》曾经刊载过一篇题为《为什么独裁者爱刻奇》的文章。文章的配图是金正日端坐在一幅巨幅图画前,画中是奔流的瀑布和几只小鸟。报道说,这幅画就是典型的刻奇艺术,采取的是非常浅白的隐喻:奔流而猛烈的瀑布象征着领导人的绝对力量,而几只小鸟象征着乐园中的人民。

属于刻奇艺术的,还有伊拉克前总统萨达姆·侯赛因在巴格达修建的“胜利之手”雕塑。两只巨大的手按照萨达姆的手建造,各握一把巨大的剑在天空中汇合。同样被批评为“幼稚的刻奇”的,还有普京裸着上身蝶泳和骑马的照片,“显示出自己超级汉子,而且把自己视为超越常人的象征”。

刻奇,作为一种宣传,是不惜一切讨好所有人的态度。为了说服所有人,它让生命超越自身,呈现出一种不自然的美感。

我们并不是虚伪,我们只是刻奇。

我们都是不断评价他人并被他人评价的动物。我们期待得到高于自身的人物的赞扬,在很久之前,这个评价我们的人是神,是上帝,是高于自己的生命体。文艺复兴和科学的发展,把我们从上帝视角中解救出来,我们发现:原来人类本身就可以评价自己。

没有了上帝,我们要在日常生活中寻找一个上帝的化身。所以要赋予生命一个崇高而神圣的意义,一个热泪盈眶的理由,一个感觉自己与其他人类同在的时刻。

然而,在大多数时候,这种神圣的时刻并不存在。所以我们只能自我欺骗。

我们寻找容易擦掉的眼泪:韩剧中得绝症死掉的女主角,电影里妻离子散时的哭天抢地、妈妈的白发和爸爸的驼背;我们寻找成本极低的崇高:在微博上呐喊“不转不是中国人”、“这一夜我们都是××人”;我们寻找轻而易举的共鸣:“能哼出《黑猫警长》的主题歌说明你老了”,“还记得小时候拍过的‘圣斗士星矢’的画片么?”

我们并不是虚伪,我们只是刻奇。

自我欺骗是一种暧昧的情感,正如萨特所言:“自欺永远摇摆于真诚和犬儒主义的两难当中。”欺骗是对别人掩盖真情,自欺是对自己掩盖真情。自我欺骗很难克服,因为它如同气球爆炸一样在瞬间发生,自我甚至毫无察觉。

如何克服刻奇?首先要做到的是克服孤独。当其他人类共同感动、流泪、愤怒、快乐的时候,要有足够的勇气不与他们同悲同喜。

克服刻奇,并不是靠嘲笑他人“刻奇”获得,而是靠捍卫自身的命运和情感而实现,如同捍卫自己独立的城堡。

爱华网

爱华网