谥号,是帝王、贵族、大臣、士大夫死后依其生前事迹给予的称号,有褒贬善恶的含义,类似于今天的鉴定,古有“盖棺论定”之说,大都体现在这个“谥”上,因此王公大人对此都非常重视。文正,按谥法:道德博闻曰文,靖共其位曰正。也就是说,能够被赐予“文正”的官员,生前不仅德才兼备,而且要恪尽职守,忠君爱民。因此,历史上皇帝老儿特别吝惜这个谥号,不轻易赐给大臣。

宋仁宗皇四年(1052年),仁宗皇帝的老师夏竦去世,仁宗亲自赐谥“文正”,激起了朝野一片反对之声。按照谥法规定,贵族大臣死后定谥,由考功上行状,太常博士作谥议,有名实不符者,给事中得驳奏再议,最后由宰执同意,报呈皇帝批准。可见这是一件很正规很麻烦的事情。皇帝赐谥本来就不合礼法规定,况且又是赐谥“文正”

———“谥之至美,文正也!”当时的司马光随即奏道:“谥法本意:道德博闻曰文,靖共其位曰正。而夏竦奢侈无度,聚敛无厌,内则不能制义于闺门,外则不能立效于边鄙,言不副行,貌不应心。语其道德,则贪淫矣;语其正直,则回邪矣,此皆天下所共识,夏竦得‘文正’之号,不知以何谥待天下之正人良士?”从宋立国至夏竦去世的近百年中,只有宰相王旦、王曾和范仲淹三人得到过“文正”之谥,由此可见“文正”二字的分量,难怪臣民不服。最后仁宗皇帝实在没办法,谥夏竦“文庄”才算了结了这桩公案。

可见,作为盖棺论定的美谥,有的人想得而不可得,有的人不用自己争即可得到,这就是历史。

清代大臣中的谥号规定,只有入过翰林,或获授大学士的才可用「文」字。如李鸿章谥「文忠」,曾国藩谥「文正」,左宗棠、张之洞谥「文襄」。至于文忠和文正那个更高,没有权威的说法,前面司马光提出:“文正是谥之极美,无以复加。”另外,按照所封谥号个数,清朝300多年只有八个“文正”,可见其位置应该更高一些。

那中国历史上被封为谥号“文正”的都有谁呢,经百度之后下面一一列出:

宋

李昉(925-996),字明远,北宋文学家,深州饶阳县五公村人。至道二年(996年),李昉陪皇帝去南郊祭祀,跪拜时摔倒,几天后去世。赠司徒,谥文正。

王旦(957—1017),北宋大名莘县(山东)人,字子明。太平兴国进士。真宗时入相,进太保,当国最久。事至不胶,有谤不校,引荐朝士,不令其人自知。以天禧元年(1017年)卒,寿六十一,追封魏国公,谥文正。

王曾(978-1038),青州益都(今山东益都)人,字孝先。咸平中(998—1003)取解试、省试、殿试皆第一,成为科举史上连中“三元”的状元。死于任上享年六十一岁。赠侍中,谥文正。

蔡卞(1048-1117)字元度,兴化仙游人,蔡京弟。徽宗政和七年(1117),蔡卞告假返乡祭祖,逝于途中,享年70岁,赠太傅,谥文正。

郑居中(1051-1123),字达夫,北宋河南开封人,进士及第,由中书舍人连升至翰林学士。因与蔡京不合,罢改资政学士,后再出任枢密院,官累特进,寻拜居中为少保、太宰,仍事事与蔡京立异。入朝暴遇疾回舍,数日卒,年六十五。赠太师华原郡王,拜太宰,加少师,封燕国公。卒谥文正。

范仲淹(989~1052),字希文,吴县(今苏州)人。皇佑四年(1052)卒,谥文正,赠魏国公。

司马光(1019~1086), 山西闻喜县涑水乡人,字君实,陕州夏县(山西)涑(sù)水乡人,世称涑水先生,北宋史学家、文学家,官至宰相,当政八月即逝,追封温国公,谥文正。

蔡沈(1167--1230),字仲默,宋建阳人,世称九峰先生。绍定三年,蔡沈逝世,谥“文正”。(此人得谥文正不知是本谥,还是元明两代追谥或加谥的,尚待考,也请知之者指点)

苏轼(1037~1101),字子瞻,又字和仲,自号东坡居士。眉州眉山(今四川眉山县)人。死后70年,南宋乾通6年,追赠太师,谥文正。

金

虞仲文字质夫,武州宁远人也,仕为辽相。归金,授枢密使平章政事,封秦国公。年五十五卒,谥文正。天会七年,赠兼中书令。正隆二年,改赠特进、濮国公。(生卒年待考)

张行简(?——1215),莒州日照(今山东日照县)人,字敬甫。生年不详,卒于金宣宗现佑三年(1215)。金世宗大正十九年(1179)己亥科状元。贞佑三年(1215),病逝于任上。朝廷追赠银青光禄大夫,谥文正。

元

耶律楚材(1190-1244),金与蒙古国官员。契丹族,字晋卿,号湛然居士,蒙古名吾图撒合里(意为长髯人)。契丹皇室后裔。卒后追封广宁王,谥号文正。

耶律有尚字伯强,辽东丹王十世孙。卒年八十六,赐谥文正。(待考)

窦默(1195-1280)元初名医、名臣、名儒,著名理学家、教育家。字汉卿,广平府肥乡县城西村人。卒后追赠太师,封魏国公,谥文正,故后人多称其“窦太师”和“窦文贞(正)公”。

许衡(1209-1281)元怀孟河内人,字仲平,号鲁斋。及死后,世祖加赠司徒,封魏国公,谥文正。

刘秉忠(1216-1274)字仲晦,初名侃,因从释氏,又名子聪,拜官后始更今名。其先瑞州人也,世仕辽,为官族。卒赠太傅,封赵国公,谥文贞。成宗时,赠太师,谥文正。仁宗时,又进封常山王。

廉希宪(1231—1280),元代政治家,维吾尔族。其祖上均为高昌世臣。大德八年(1304),追封魏国公,谥文正。加赠恒阳王。

何玮(?-1310),易州易县人。至大元年,迁太子詹事,兼卫率使。三年,改河南行尚书省平章政事,卒。赠太傅、开府仪同三司、上柱国,追封梁国公,谥文正。

吴澄(1249-1333),抚州崇仁(今江西崇仁)人,字幼清,学者称草庐先生。元统元年(1333),卒于家,年八十五。赠江西行省左丞、上护军,追封临川郡公,谥文正。

王寿(1250?-1310),字仁卿,涿郡新城人。卒年六十,赠银青荣禄大夫、平章政事、上柱国、蓟国公,谥文正。

明

方孝孺(1357~1402)字希直,一字希古,明建文帝之忠臣,宁海人。以明王道、致太平为己任,工文章,名书室曰正学,官侍讲学士,因拒燕王草即帝位诏之命而被杀,福王时追谥文正。

李东阳(1447—1516),字宾之,号西涯,明湖广茶陵(今属湖南)人,

长期生活在北京。天顺八年(1464)进士,官至太子少保、礼部尚书兼文渊阁大学士,为朝廷重臣。1516年(正德十一年),李东阳病逝,享年70岁,赠太师,谥文正。

谢迁(1449-1531),字子乔,浙江余姚人。明成化11年(1475),谢迁应试,得中状元,授修撰职。明孝宗时,以少詹事入内阁,参预机务,随即加任太子太保、兵部尚书兼东阁大学士,辅政时天下皆称之为贤相。武宗嗣位,加少傅,后以年老而辞归。卒谥文正,着有《归田稿》。

刘理顺(1581?-1644),字复礼,杞县人。万历中举于乡。十赴会试,至崇祯七年始中式。及廷对,帝亲擢第一,还宫喜曰:“朕今日得一耆硕矣。”拜修撰。益勤学,非其人不与交。卒后赠詹事,年六十三,谥文正。清朝赐谥文烈。

倪元璐(1593~1644)字玉汝,号鸿宝,浙江上虞人,李自成攻陷京城时,自缢而亡,谥文正,清代时追谥文贞。

清

汤斌(1627~1687),别号荆岘,晚号潜庵,河南睢州人。雍正中,入贤良祠。乾隆元年(1736),谥文正。道光三年,从祀孔子庙。

刘统勋(1698-1773)字延清,另字尔钝,清内阁学士,刑部尚书,高密县逄戈庄(原属诸城)人。卒于乾隆三十八年十一月,年75岁,谥文正,乾隆帝临其丧,见其“室无长物,寒气袭人”,为之大恸。回至乾清门,对诸臣流涕道:“朕失一股肱!”不久又道:“统勋乃不愧为真宰相!”可见对其倚重与尊宠。

朱珪(1731-1806)字石君,号南厓,直隶大兴人。乾隆年进士,授仁宗学,官至体仁阁大学士。逝世,嘉庆帝亲往府上吊唁,由于朱家大门低矮,御车不能入,嘉庆帝便步入,并哭之深哀,给帑银二千五百两治丧,晋赠太傅,入祀贤良祠,予谥“文正”。上亲临奠三爵。

曹振镛(1755—1835),字俪生,号怿嘉,尚书文埴子。道光十五年卒,道光帝亲临吊丧,下诏褒恤,赐谥文正,入祀贤良祠。

杜受田(1788~1852),字芝农(杜愕子),清山东滨州人(今滨城镇南街杜家),道光进士。1852年(清咸丰二年)七月九日,在实施赈务途中触染暑疫,卒于淮安清江浦,时年64岁。咸丰帝甚痛,赠太师、大学士,谥“文正”。

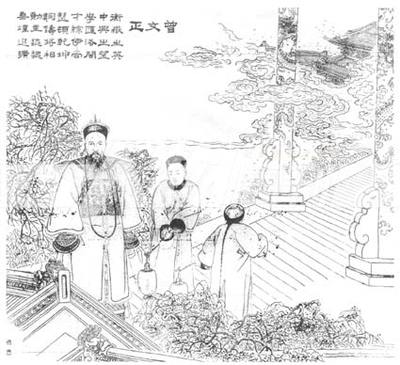

曾国藩( 1811 ~ 1872)初名子城,字伯函,号涤生,湖南湘乡人。1872年3月在南京病卒。赠太傅,谥文正。

李鸿藻(1820—1897),字兰孙,直隶高阳人。光绪二十三年(一八九七年)以病乞假,旋卒,年七十八岁。予谥文正,赠太子太傅。

孙家鼐(1827~1909),字燮臣,号容卿、蛰生,别号澹静老人,谥文正,寿州(今寿县)人,1827年4月7日(清道光七年三月十二日)生。咸丰九年一甲一名进士,授修撰。卒年八十有二,赠太傅,谥文正。

台湾郑氏朝廷

陈永华(?—1680)字复甫,福建同安人。明亡时刚中秀才,后参加郑成功军,为成功谋士。收复台湾后,任总制,留守厦门。郑经嗣位,官至东宁总制使,尽力辅佐。在台湾建立屯田制度,提倡种蔗制糖,设置学校。后为冯锡范、刘国轩所忌。1680年3月,陈永华自请解除兵权,因忧悒成疾,当年在台湾病逝。郑经亲临吊丧,谥文正。

算起来历史上的文正公也不多,山东出品占了五个,嘿嘿,小赞一个,可见俺们山东老乡为封建社会是贡献了不少人才。想想自己,往奔三去了,还碌碌无为,所谓的建功立业还都是水中花,镜中月呢,不免心中羞愧,有点无颜见江东父老。今后,当以以上述诸公为榜样,即使不为政,也当自强自省,不能辱没了山东人的名声。

忘大家监督,常拍板砖儿,使吾清醒,自当感激,不赘~~~

爱华网

爱华网