<文/刘青弋>

皮娜·包什(1940-2009)德国著名现代舞蹈家。出生于德国著名钢铁城附近的索林根小镇。19岁时被作为福克旺艺术学校(FolkwangHochschule)优秀生选派去美国纽约朱丽亚德舞蹈学校,师从安东尼·图德、霍赛·林蒙、路易斯·霍赛特、保罗·泰勒、保罗·萨拉莎尔多以及亚洲舞蹈家拉·莫里学习。两年期间她接触到各种流派,对她日后创作产生了重要的影响。

1967年,pina上演了她第一个作品《碎片fragment》

1968年,发表了杰作《在时间的风中in the wind of time》

1969年,获“科伦作品编导奖”

1973年,,德国表现派舞蹈的鼻祖玛丽·魏格曼与现代芭蕾的大师约翰·柯兰这两颗巨星相继陨落了。pina接管了乌帕塔尔歌剧院芭蕾舞团团长一职,即更名为“乌帕塔尔舞蹈剧团”。

1975年,她运用斯特拉文斯基的音乐设计了著名的《春之祭》。

乌帕塔尔是一座没有艺术细胞的单调乏味的工业城市,却诞生过哲学思想巨匠恩格斯,pinabausch皮娜包什唤起了这个土地的记忆,并使其作为艺术名城再显辉煌。

代表作:

1975,《春之祭》

1976,《七种死罪》

1977,《与我共舞》《蓝胡子》

1978,《康塔霍夫》《交际场合》《穆勒咖啡屋》

1979,《咏叹调》

1980,《1980》

1982,《康乃馨》《华尔兹》

1984,《山上传来一生呐喊》

1987,《祖先》

1997年,受香港政府邀请,皮娜以香港为背景创作了《拭窗者》。

艺术特色:

破碎的舞蹈剧场

20世纪70年代,皮娜·包什闯进现代舞先锋行列,并以锐不可挡的气势,带着她的“舞蹈剧场”迅速闻名于当今世界的舞蹈界、戏剧界,甚至惊动了文艺理论界。她不仅重振了由于希特勒纳粹政权独裁统治带来的德国舞蹈一蹶不振的局面,并将其冲击波及世界。

“舞蹈剧场”这个词最早由尤斯(皮娜老师)于20年代使用,那时他正力求创造一种古典芭蕾与新舞蹈的结合,并能够完整表达剧情的舞蹈。德国著名艺术史学家约翰·斯密特(JohnSchmidt)曾指出库特·尤斯创造了“舞蹈剧场”这个概念,皮娜·包什赋予它形态。

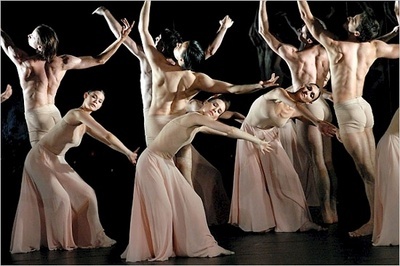

皮娜·包什拯救了德国舞蹈,却将传统舞蹈剧场艺术粉碎了。1975年《春之祭》成为她“舞蹈”的最后一个支撑,皮娜·包什进行了新的艺术探索。1976年,布莱希特的芭蕾舞剧剧本《七项死罪》被包什在融舞蹈戏剧为一体的“舞蹈剧场”中呈现出来。......疏离的效果、蒙太奇式的拼贴、变态的心理、以及暴力的倾向......从此,包什的舞台变得支离破碎,乱七八糟,可用技巧性动作,也有日常生活的动作。在包什的作品中,有时你看到,演员在泥泞的土地里翻滚,在碎石堆上蠕动,在四溅的水中嬉戏,或在舞台空间上边唱边喊,跌倒、爬行或神经质地冲撞拥抱。皮娜·包什进一步释放了动作,舞蹈可以和台下的观众说话,可以自我哼唱,喊叫,追逐,可以任意走动,互相拉扯,甚至吃东西睡觉,对话、哑剧与音乐像变幻般地糅杂在一起,结构往往是互不连贯的片段。但这一切是经过长时间的探讨,精心设计,潜心铺排的。

皮娜·包什偏爱即兴编舞方法,她的许多作品可以说是交给舞者一个主题的实验。在创作过程中,她往往先提出问题,让舞团中来自世界各地的舞者以各种言语或肢体的语言表达,经过她的筛选、整理、编排,形成一个有机的作品。她的舞蹈剧场是舞?是剧?非舞?非剧?还是新型的剧场艺术?皮娜使她的观众趋之若鹜,也使他们一头雾水。恶评如潮,好评如涌,挟裹着皮娜,在欧洲形成了一个世界后现代舞漩涡的中心。

值得指出的是,皮娜创造“舞蹈剧场”的名称,最初只是想让观众明白,他们来看的不是芭蕾。更重要的是希望在作品中能更自由地采用多钟形式及其语言,更真实地表现舞蹈作品的主题。皮娜指出“舞蹈剧场可以包括音乐、歌剧,甚至是舞台设计——说不说话,跳不跳舞......舞蹈剧场可以包括很多东西,可以是芭蕾,可以广泛地指任何艺术、或生活......”

从《春之祭》开始,皮娜的舞台就让观众吃惊:舞台上铺满了泥土!让人闻到大自然泥土的芳香。《山上传来一声呐喊》舞台也铺上了一层暗色的泥土,有烟、有雾,还有三四十颗圣诞树。1997年,皮娜为香港度身制作的舞剧《拭窗者》,在台后矗立了一面铜墙,台的右后方则由香港的标志紫荆花堆成了一个“山”,这个“花山”可以移动,可供舞者扑跌和攀爬。皮娜·包什的舞蹈剧场的舞台,常常让人目不暇接。对于舞台设计,皮娜与她的合作者们都认为,舞台设计不仅只是一种装饰性功能,而是应该提供美学和实际氛围。并且唯有关心表演者,才是正确的。

对两性与暴力的深刻表现

皮娜·包什的“舞蹈剧场”不以技术完善为前提,不在意人的肢体如何舞动,也不像美国人那样醉心于纯动作的变换花样,但是,安娜·索科洛、霍赛·林蒙、保罗·萨拉莎尔多、安东·图特等经常在艺术中探索和表现注重男女两性关系的舞蹈家对其产生了影响。在《蓝胡子》中,她让一个女人盘绕在男人的肩上、脖子周围,仿佛一条围巾,来寓意这不平等的社会,女人只是一种装饰物。1978年,皮娜·包什的《交际场》表现的焦点更是温柔与残酷、爱情与暴力之间的关系。

皮娜·包什的作品中,“暴力,尤其是对女性的暴力,一直是皮娜在作品中的精神灼痛点”。女性像无生命的东西一样被极其粗鲁地推来搡去,她们蜷曲在墙角犹如笼中惊兔,有时懵懵懂懂似没有灵魂的躯壳,她们有时被一次次地从拥抱中推开,就像往阴沟里抛垃圾一样。对于这样不加掩盖地将十分丑陋粗俗的行为搬上舞台,有人认为这里有虚假、矫情,或许是耸人听闻,但在对皮娜·包什的艺术真正理解的人那里则认为或许这是我们不想看到的,但却是某种主观的真实。在乌帕塔尔舞蹈剧团与皮娜·包什共舞多年的澳大利亚演员梅里·坦卡德就深深理解皮娜·包什的舞蹈中的暴力渊薮。“在德国生活的那些年里,我能感觉到这个国家生活的沉重,一种历史的而非现实生活的沉重。包什作品中的焦虑,显然来自深层的历史和文化。”皮娜自己亦曾解释道,“我憎恨暴力。我只是为了更好地揭露它,才将它搬上舞台。我尝试均等地谈论男人和女人。我所感兴趣的,是人类这种存在体”。

对重复的偏爱

上述特点使观众对其评价观点对立,莫衷一是。“赞扬者欣赏她对人类基本行为方式始终如一的关注和鞭辟入里的表现,批评者却指责她千篇一律从来不变的主题;皮娜的作品一方面被认为内涵丰富,另一方面又被指责为缺少形式感和只是一味重复”。

显然,皮娜·包什的作品里显露她对“重复”的偏爱。人们彼此憎恨,却又虚伪地握手拥抱,一次又一次地倒地,但又一次一次地站起来。皮娜·包什的“重复”使她受到许多指责。但在“重复”中蕴含着皮娜·包什艺术的哲学观念,这就是“诚实”。“而诚实则意味着接受,并且忠实地呈现对立、矛盾、模棱两可和复杂难解的人类行为。”

德国著名评论家J·施密特对于皮娜·包什的“重复”有过如此的解释,“包什是想让我们看得更细致更真切”,就像立体派画家在一块画布上同时呈现物体的多个视点;包什通过重复使我们有可能认识某一复杂行为的不同情感色彩。“重复”好比摄像胶片的方孔,是造成运动中断的一种常规方式。“重复”给我们以喘息之机,强迫我们休止在运动之链的某一点上并对之加以留意。——包什是在她不断重复的最基本的动机里,让我们留意人与人之间复杂、微妙、可怕的关系,以及情感的愚钝和麻木不仁。而重复对于皮娜·包什而言,“重复不是单纯地重复,每次的重复都产生不同的意义。至于为什么要重复?因为每次都不同。”因此,在包什舞蹈中,“重复”不是同性的,它永远变幻无穷。

舞蹈观念

皮娜·包什的个性极其内向、封闭、温和而沉静,少言寡语,拒绝采访,因为她不信任交谈这种方式,因为言语太容易被误解。但是皮娜十分清楚自己要做什么,正如她那被人们广为流传的名言所指出的:“我关注的不是人们如何去动,而是人们为什么要动。”她注重人为什么而舞,她的舞蹈充满了人文主义气息,她将对人性的揭示作为至高无上的终极关怀。皮娜·包什虽然很少信任语言,并很少用语言表白自己的艺术宣言,但她还是向我们说过,首先是我们为什么跳舞,现在及过去,事物发展方式有一个“人的危险”,一切都成了例行公事,人们不再知道他们为什么使用这些动作,只剩下奇怪的虚荣,和真实的人越来越远。而她坚信,我们应该再度彼此更接近。她还说,“我的意愿就是表现爱,它首先是人类生活的动力,我不想把自己的想法强加于人。我只想和观众产生共鸣。有人说我想有意识地影响舞蹈历史的进程,我绝无此意,我仅仅在做我认为该做的事。”因此,她极端厌恶生活中的谎言,在作品中反映了生存中的残酷,在舞蹈那些赤裸裸的自我中,使人看到这个德国艺术家惯有的认真和严肃。

...............皮娜与前辈们的主题都是关注“人”和人所处的环境。并且强调舞动的真实涵义和动机以及舞蹈的表现力,他们均不断探索舞台空间的可塑性及其艺术中的突破。........因此,1973年,她在上任时接受采访的谈话成了这种艺术信仰的宣言:她感兴趣的,与其说是人们何以翩翩起舞,不如说是何以使他们有感而动。

《1980》.....................................

揭示两性永远互动的主题

丽塔·菲尔西诺曾撰文指出:“两性之间相互倚赖又彼此排拒,复杂而矛盾的人类基本关系,正是皮娜·包什作品中一颗不停跳动着的心脏。”在这颗心脏中跳动的主题与本质,焦点还是在于对“人”与人性的关注。她的舞作永远围绕着人际、人性与两性互动关系的主题。只有构成戏剧化的动作和剧场价值对她才具有意义。

1977年《蓝胡子》.............................

1978年,《穆勒咖啡屋》更是以荒谬的手法,粗犷的动作,把人性最深处的隐私,虚假的两性关系淋漓地呈现出来。皮娜·包什自己在剧中扮演了一个像幽魂般游走的神秘女子,悲凄中透出悲剧感的沉重。她并不直观现实世界,但却透视这现实世界的一切,那凌乱的椅子间一对情侣之间逐渐上升着情感的破裂与疯狂及无法化解的情感纠葛。一个女子,踩着碎步在咖啡馆里来来回回地走着,像那些神经质的患者。似一只惊弓之鸟,时时刻刻没有安全感。还有那个像长辈一样的男人,许多事情仿佛由他操纵。“她(皮娜)这种‘被摒拒在现实之外,却又能够洞观现实’的荒谬存在,既脆弱、又敏感,将现实世界中知识分子的无力感与悲哀影射得淋漓尽致......”正如伯里杰特·赫南德兹的评论所说,“幸福的障碍和欲望的紧张状态都是这个舞剧的核心。而舞者们在精神方面的实际经验,隐秘的痛苦,和每个人的恩泽的时刻,都被用一种伟大的戏剧性来诠释,而将真实带给观众,让他们在空间中、在时间中、在这个世界上找到自己的真正位置。”

穆勒咖啡屋节选

表现终极的人文关怀

尽管皮娜·包什断言说:“我不是任何人的弟子。”她只是为了强调她永远只是她自己,也不希望被人弄错,但她对于她的年青时代的经历以及老师给予她的深刻影响,是不能够忘怀的。青年时代耳濡目染德国现代舞先行者尤斯的创作,皮娜继承了先行者们的思想精髓。她与魏格曼从未谋面,但在她的舞作中依然可以看出魏格曼对她的影响。她们的主题都是关注“人”和人所处的环境,并且强调舞动真实的动机和含义,以及舞动的表现力。并且都不断地探索舞台空间的可塑性及艺术的突破。她的作品契合了爱好文学、戏剧的德国观众注重内容而不苛求形式的传统。

.............................................................

1975年,她根据斯特拉文斯基乐曲创作了一些舞蹈,其中《春之祭》最让人灵魂悸动。她的创作成为舞蹈舞台上出现的多达七十余部《春之祭》版本中最著名的作品之一。皮娜·包什以杰出的才华,用肢体的语言在舞台上体现了斯特拉文斯基音乐的精神。在一场原始部落祭祀春之神的仪式中,选择部落中一位最纯洁、美丽的少女作为牺牲献祭给春之神,部落的人们观看少女跳舞至死。她在舞台上铺上真正的泥土,舞蹈的动态原始而粗犷,原始宗教的神秘与无所不在的神的威力弥漫着舞动空间。但此后,皮娜·包什突破艺术之瓶颈,放弃了传统“舞动”作为艺术的支撑。

春之祭

战争给德国带来了毁灭也带来了德国人精神的崩溃。心有余悸的德国人渴望繁荣、幸福、宁静。60年代,东西方冷战加剧,引发了柏林墙事件,学生运动迭起,以表达对政府专制的不满和抗议。德国人对待生活的严肃认真,使他们常常对生存的问题与意义发问,而皮娜的剧场则是这些提问展示的地方。皮娜·包什的剧场,是对社会生活的问题与解决各种问题可能性的深刻而具体的剖析。包什努力地在创作一种语言所无法达到的肢体语言去接近人,并加强人与人之间的联系。

面对人们对舞蹈剧场的种种争议。皮娜说:“我从来没有想过到底在做剧场还是在做舞蹈,我只想说关于生命,关于人,关于我们......”而这些都是在传统舞动很少被涉及的,脱离传统舞蹈,不是在放弃动作,而是因为发现了别的东西,“真正困难的是为舞蹈找到正确的环境。使它自身形成一个系统,舞动必须和一个人要说的东西有关”。因此,对于她来说,“看街上的行人比看一场舞蹈更为重要。”皮娜剧场的基础是人类的爱情与苦难以及人与人在逆境中的斗争。皮娜深入挖掘社会习俗和人类自我保护本能掩盖下的人性。她剥开表象,探求人性的真实表露。约翰·施密特指出,皮娜舞台上那些最深不可测的精神意象都根植于她的个人经验。1978年的《穆勒咖啡屋》就是一部结合她童年的经验和生活而创造的舞蹈剧场的经典。皮娜曾说,或许她不应该试着理解她的想法,而应该着重她的感受。毕竟她仍在从事创作当中,她无法得知结果如何。皮娜·包什亦曾说过她的工作与她的私生活二者无法划分开来,她所说的“我跳舞,因为我悲伤”已经成为深入舞者心中的自白与名言。当她生命中的至爱离她而去后,皮娜坠入了痛苦焦虑的谷底,她的儿子出生,又让她的作品变得温暖和明媚起来。.................................

1982年,《康乃馨》..........................................最后,舞者们排成一排,对观众谈起他们为何跳舞,他们的理想与往事,然后嘲讽地说,我们没有伟大的理想。皮娜·包什在她最显温情的舞蹈中,依然浸透着对社会、政治、权力的反省与批判。

当然,皮娜·包什的艺术从现代舞到舞蹈剧场的发展并非在真空中进行的,它是60年代后半叶德国社会出现的一种普遍发展的组成部分,有不少编导家提供了最离奇的作品,而皮娜·包什的作品在艺术上是最令人信服的。

总之,正如戈拉德·维奥莱特所说,“她逮住你,她向你挑衅,她激怒你,她使你着迷,她使你信服,她使你感动......”皮娜·包什以其坚强的意志和勇敢的冒险,在光明与黑暗的呈现中建立了新型的“舞蹈剧场”,以生活和艺术的碎片,割开了舞蹈封闭的、厚厚的帷幕。因此,“舞蹈剧场”不仅是皮娜·包什的艺术的代名词,或许还是舞蹈的一个时代的代名词。

爱华网

爱华网