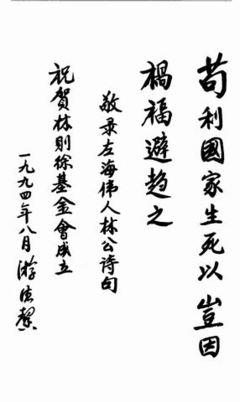

评胡绩伟太太狄沙《“苟利国家生死以,岂因福祸避趋之”-----初读胡绩伟》一文

偶然读了胡绩伟太太狄沙《“苟利国家生死以,岂因福祸避趋之”-------初读胡绩伟》一文有所感而发了如下短评:

一位在中国历史上长期脱离普通民众官场上的小人物,也在标榜自己一贯正确,而只知道反思别人,却不知道自我反思;一位坚定的马克思主义者最终在自己并无创建的前提下成为马克思主义的怀疑者,甚至是变相的反对者,其身上也不缺乏中国小知识分子的投机性、动摇性、自私性,从信仰角度看其常人也而并不值得推崇或称颂崇高;四人帮倒台及改革开放这么多年,还成天不忘拿文革、罢官、辞职、直谏等说事,不就是在计较那么一点个人得失或忙着自我表功吗?共产党人不讲自己为人民做了多少贡献或为人民做了什么具体事情,不讲公而忘私,不知道敬畏革命先贤,成天计较个人得失或为高高在上的小集团利益斗争或拿伟人说事,这样的人真的会是自我标榜的天天在为国为民操劳、为民请命吗?逝者安息吧,历史还是让民众去评说的好。

附件:

沉痛悼念胡绩伟先

2012年09月17日 12:10:04分类:未分类(源自财经网,傅国涌博客)

沉痛悼念胡绩伟先生!

【96岁的胡绩伟先生昨天去世,想起他80年代推动《新闻法》的努力,想起他的“人民性高于党性”的论述,想起他在《人民日报》推动重评“四五”的举动,想去他挥舞双手说“敌进我退”时可爱的神态,想起他对青年学生的厚爱,想起很多……。1996年夏我第一次到他煤渣胡同的家中听他谈民主、谈养生,当时他刚完成一篇谈和平与民主的新作,以后到过他家的新房子。先生晚年热情不减,口述新书对80年代多有研究。十多年前,他夫人狄沙女士曾为《脊梁》写了一篇文字,转帖如下,以纪念这位可敬的老人。】

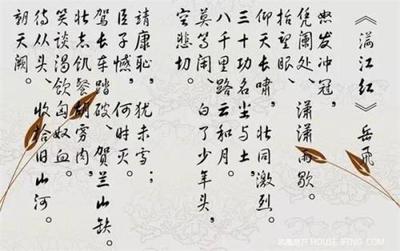

“苟利国家生死以,岂因福祸避趋之”

——初读胡绩伟

狄沙

我同绩伟结婚,是1993年国庆节。我们都是多年搞新闻工作的,各自都曾经有一个幸福的家,有一个共同生活了四十多年的亲密伴侣。不幸,他们都被病魔夺去了生命。通过老朋友的介绍,我和绩伟重新组成一个和谐幸福的家庭,亲友都很赞赏。绩伟感到意外美满的,是我很快就成为他写作上的得力帮手;七年来,我负责为他修改润色了新稿一百多万字,整理编辑他的旧稿不下二百万字,老胡戏说我家是一个新式的“夫妻老婆店”。

七年来,他已发表和未发表的文稿、讲话稿,甚至他在文革十年中写的一些思想汇报和检讨,我全部通读了一遍。对胡绩伟,从家庭出身到成长历史,从革命思想的发展到政治生活的沉浮,我都有了一定的了解。之所以用“初读胡绩伟”为副题,说明我对他的认识还是浅层次的,有待更深一层的认识和研究。

(一)

1916年9月24日(阴历8月18日),胡绩伟出生在四川重庆一个有革命影响的平民家庭,他的长辈中有两位辛亥革命元老。祖父胡福全是广东移民,在威远县界牌场经营一个小茶馆。大伯父胡良辅(字驭垓)做过教师,后来参加了同盟会,担任过四川民众保路运动东路军指挥。1911年11月,胡驭垓率兵攻下威远县城,杀了县官徐昭益。后来在清兵大举进攻下,被叛徒出卖,壮烈牺牲,人头被挂在城楼上。民国成立后,威远县城南为他修建了烈士陵园和纪念塔,在县城街心设立了“胡驭垓烈士殉国处”石碑,至今保存完好。他的叔祖父胡素民参加过变法维新和辛亥革命,与孙炳文是至交好友,与邓演达、吴玉章等人时有往来,是国民党的左派。

由于受到先人的影响,少年时代的胡绩伟崇拜孙中山,相信三民主义,同时尊崇孔孟的民本主义。十六岁(1932年秋)到成都协和高级中学读书,1935年抱着科学救国的理想考进华西大学数学系,只读了一年,“一二九”运动爆发,使他放弃了科学救国的理想。1936年考入四川大学政治经济系,立志要为建设一个民主的新中国而奋斗。

“一二九”抗日救亡运动的兴起,胡绩伟一方面受生活书店(邹韬奋主办)出版的进步书刊的影响;一方面受中共地下党员车耀先、韩天石等同志抗日救亡思想的影响,毅然投身革命。他参加革命的目的,就是为了人民当家作主,一切为了人民的自由幸福。他之所以接受马克思主义,是要在中国创建一个没有压迫、没有剥削、自由、民主和幸福的新社会,这就是他当时为之牺牲奋斗的并不太了解的共产主义的新社会。为了达到这个理想社会,他义无反顾地加入了随时可能抛头颅、洒热血的中国共产党。

(二)

胡绩伟一参加革命就以笔作枪,从事报刊编辑工作。当时,文艺界正在提倡通俗化、大众化,创作大批直接为工农兵大众能够阅读的通俗读物。新闻界也在提倡创办“老百姓报刊”,使识字很少的老百姓都能看懂,不识字的人也能听懂。从小他在祖父开设的小茶馆里,就喜欢听说评书、唱金钱板的民间艺人的说唱,还很有兴趣地在小学校和家里学说学唱。所以他对办一张“老百姓报刊”很感兴趣。他一踏上革命大道,就一心一意投身这一事业。

胡绩伟这时的新闻思想,主张报刊不仅要为人民服务,而且要为人民所直接掌握。报刊既是人民了解国内外大事的工具,是人民的耳目,又是人民表达自己意志,争取民主、自由、幸福的工具,是人民的喉舌。他的思想还不是那样明确,那样完整,但在事实上已经有了“报刊是人民的耳目喉舌”的初步认识。

可是,在国民党统治区,人民没有起码的民主自由,在人民没有当家作主的政治制度下,不容许真正为人民直接掌握的报刊存在。胡绩伟所参加和主办的报刊,如《活路旬刊》、《大声周刊》、《星芒报》、《蜀话报》等,一办出来就被查封。封了又办,办了又封,从1936到1939年的三年中,办了十次,封了十次。

(三)

1939年,胡绩伟到了延安。作家周文是他在成都时的朋友,在他的推荐和主持下,他参加创办了《边区群众报》,由他主编,一办就是十年。他深感在人民不能当家作主的国民党统治区,要办一张人民的报纸,十分困难。办人民的报纸,是为人民打天下;也只有人民打下了一片江山,在人民的天下,才能办成真正的人民报纸。

延安时期,胡绩伟把自己的努力目标概括为:办一张为人民大众喜闻乐见的报纸。他十年如一日地、全心全意地努力办好这份报纸。它不只是在内容上反映人民的意志和呼声,为人民的民主、自由和幸福而奋斗;而且在形式上力求大众化,让识字不多的边区群众能看得懂,让不识字的人能听得懂。这样一份边区人民自己的报纸,受到了边区人民的热爱。胡绩伟的努力受到陕甘宁边区党委(以后改为中央西北局)和中共中央的称赞。1944年,他被选为边区的特等文教模范,边区群众报也被评为特等文教模范单位。

延安的十年实践,使胡绩伟在新闻思想上有了新的认识,一是报纸不能只作人民的喉舌,还要作党的喉舌。当时共产党一再强调创建人民共和国,强调党的一切工作都要全心全意为人民服务,因而无论在理论上还是在实际上,作人民的喉舌同作党的喉舌都是不矛盾的,是统一的。另一个新认识就是:报纸要大众化,首先办报的人要大众化,就是要深入工农群众,了解人民群众的生活实际、思想实际和社会关系实际。群众报的编辑人员分工到延安郊区农村蹲点劳动。他们写出的稿子先念给农民听,进行修改,然后才在报上发表。他们特别强调要学习边区群众的语言和民间文学,熟悉他们的风俗习惯和喜怒哀乐,使自己和报社全体人员密切联系群众、全心全意为人民服务。

(三)

1949年全国解放后,胡绩伟随军进入西安,《边区群众报》改为《群众日报》,成为中共西北局的机关报。他所创办的为群众直接掌握的大众化报纸,变成了一个主要为干部阅读的日报。1952年底他调进北京,担任人民日报副总编辑,这是一张主要以县以上干部为对象的全国性的中央党报,这在他的思想上引起很大的抵触和震动。他不愿意放弃他十年沤心沥血所创办的大众化报纸,同时,也感到自己十分不熟悉中央党报的工作,但他必需服从组织的调动,不能提出任何不同意见,只能努力使自己熟悉新环境,适应新工作。

解放初,全国都在学苏联,几乎完全照搬斯大林模式。人民日报要学苏共中央机关报《真理报》,总编辑邓拓和胡绩伟曾分别率领过人民日报代表团去苏联学习,真理报的总编辑也专门带一个代表团来传授经验。《真理报》的基本经验概括地说,就是“党报要作党委的驯服工具”。人民日报社从内部组织机构的设置、版面的具体安排到社论的写作等等,都学真理报。当时只是盲目崇拜苏联,缺乏具体分析能力,大体上是一律照搬。尽管胡绩伟对个别问题有点怀疑,如对每天必须发一篇社论,社论的字数必须一样,而且一定要排在报头旁边的固定地位,他感到未免过于机械,甚至有点形式主义。其中也有从思想上很赞成而积极推行的,例如真理报强调批评和自我批评,认为这是“社会主义社会发展的动力”,甚至很形象地说:“《真理报》是有牙齿的报纸”。解放初第一次在报纸上开展批评与自我批评,就是学习《真理报》的成果。比如当年轰动一时的“八大案件”,广大干部和群众就很欢迎,但是那些被批评的高级干部和有关人员,以及党内比较保守的势力则十分反感。很快,上面传来指责的意见。负责采写“八大案件”的记者,在反右派斗争中,不少人被打成右派。这在胡绩伟的思想上引起了很大的波动。

1956年7月《人民日报》进行大改版,改版的社论题目就是《人民日报是党的报纸,也是人民的报纸》。改版的重点是要扩大反映实际情况和人民意见,要更多地研究和关心各项实际问题,特别是要开展各种不同意见的讨论,“即使是同我们共产党人的意见相反的文章”也允许发表。胡绩伟完全信以为真,协助邓拓满腔热情地在内容和形式上进行革新,使报纸面目焕然一新。谁知,他们为“使《人民日报》成为群众欢迎的生动活泼的报纸”的一切卓有成效的努力,很快就被毛泽东指责为“死人办报”,因为《人民日报》没有积极贯彻执行毛泽东号召各界人士大鸣大放、对共产党提出批评意见的“阳谋”。最终,这次大改版以邓拓被调离,、少编辑记者被打成“右派”而收场。

(四)

经过人民公社化运动、反右派运动、大跃进运动和庐山会议反右倾运动等等,胡绩伟渐渐有一点觉悟,开始认识到党、党中央和毛主席也是会犯错误的,而且犯了很严重的错误还要坚持错误。在“文化大革命”期间,这种一错再错,错上加错,达到了最严重最恶劣的程度。总编辑吴冷西被关进了监狱,胡绩伟成了报社的头号走资派,编辑主任大多数被剥夺了工作、关进牛鬼蛇神队,写检查,挨批斗,劳动改造,只许老老实实,不许乱说乱动。无产阶级专政的“铁拳”,几乎打遍了所有的真正的共产党员。党和人民的距离在增加,党报和人民报纸之间的矛盾也日益扩大。“文革”期间,党中央称赞《人民日报》“党性”最强,而人民群众则说它是“戈培尔的报纸”。

1972年10月,胡绩伟第一次被解放,分配到理论部去当支部书记。他参加了何匡、王若水和理论部编辑中的革新势力,趁着周恩来、李先念反对极左思潮和无政府主义的影响,钻了报社极左头头的空子,登出反对极左思潮的一大整版,引起国内外的震动,受到广大干部和人民的欢迎。但是这一天的报纸却被毛泽东批评为最没有“党性”,江青更是气焰嚣张地说:“人民日报有一股邪气、一股力量。”王若水和胡绩伟被定为这股邪气的头子,胡又被送到干校去劳动改造。

在经受林彪、“四人帮”十年折磨以后,胡绩伟进行了长久的深思,发现过去二十几年里,在党正确时,报纸也正确;在党犯错误时,报纸也跟着犯错误。他想:当党犯错误的时候,如果报社领导人的头脑是清醒的,是有独立思考能力的,报纸是不是可以不跟着犯错误呢?他以为,这是可以做到的,是应该做到的,是必须做到的。这样,党报的党性和人民性就是不一致的,而是对立的了。要使这二者统一起来,就只有使党性服从人民性,坚持人民性高于党性。

1976年9月,毛泽东逝世。10月,“四人帮”倒台。当政的华国锋接受人民日报社广大同志的要求,任命胡绩伟担任人民日报总编辑。在华国锋犯“两个凡是”的严重错误时,胡绩伟由于得到胡耀邦等老同志的支持,他大着胆子,硬着头皮,作了一次试验,公然在党中央机关报上反对党中央主席的错误,终于取得了很大胜利。以事实证明当党中央犯错误的时候,党报不跟着犯错误是可能的。胡绩伟十分珍惜这次的成功经验。

但是,在当时的形势下,胡绩伟不敢那样直截了当、旗帜鲜明地提出这一问题。只能从共产党是人民的党,党性同人民性是一致的原则提出问题,提出党报的党性和人民性是一致的,提出在强调党性的同时必须强调人民性。表面上提的是党性高于人民性,在具体阐明中却是人民性高于党性,强调党性要服从人民性。这时,胡耀邦的改革思想因为得到邓小平、叶剑英等老一辈的支持,逐渐掌握了党中央的领导权,他亲自指挥人民日报宣传改革开放思想,胡绩伟成为他的得力助手。他对胡的新闻改革思想大力支持。

对于党报是党的耳目喉舌的问题,胡绩伟也一再阐明:首先,党报不能没有头脑只有喉舌,不能让头脑同喉舌分家。头脑长在党委身上,喉舌长在党报身上,党报有喉舌没有头脑;党委想什么,党报就说什么,只能是传声筒,只能是驯服工具。他强调党报也应当有头脑,党报自己应当具有独立思考的能力。其次,党报不只是党的喉舌,首先应当是党的耳目,只有通过耳目才能先了解实际情况和倾听人民的呼声,做到耳聪目明,这样,喉舌才能说出正确的话,作出正确的决策。如果没有耳目,或者闭目塞听,必然会胡说八道。再次,应当强调党报也是人民的耳目喉舌。人民既要了解国内外大事,了解党的方针政策,更要发表自己的意见,表达自己的呼声,参政议政,真正做国家的主人。到了这时,“党报是党和人民的耳目喉舌”的论点才比较完整了。1979年3月和9月,胡绩伟在新闻工作座谈会和中央党校发表了四次讲演,以近十几年来的报纸宣传事例阐述他的上述论点,得到胡耀邦的鼓励,可是偏偏受到了主管意识形态的胡乔木的批评,指责他反对党对新闻工作的领导,向党闹独立性,同中央不保持一致,从此引发了胡绩伟与胡乔木就党报的党性与人民性问题长达十年的争论。

(五)

1981年胡绩伟开始请求辞职,因为他对顶头上司胡乔木的极左思想和霸道的家长作风越来越反感。1983年,胡绩伟第三次辞职,终于得到党中央批准,辞去人民日报社社长职务。他把工作重点转移到人大常委会和全国新闻学会以后,就开始主持起草新闻法的工作,同时研究中国的民主问题。他的新闻观点又充实了关于新闻立法的内容,他认为:党管党报,那么,谁来管党呢?党应当由人民制订的宪法和法律来管。党的总书记胡耀邦早就强调过,党应当在宪法和法律范围内活动。胡绩伟十分信任胡耀邦,一心一意在耀邦的领导下办好《人民日报》、制订新闻法,就是应当依法办新闻事业,新闻法既管新闻人员,也管那些管新闻的官员,把整个新闻工作纳入法制的轨道。

胡绩伟认为,社会主义的新闻法是新闻自由的保护法。他把争取新闻自由同争取中国民主联系起来。他在文章中一再阐明,保障新闻自由是民主政治制度的首要部分,也是最起码的条件;没有新闻自由,只能是专制社会,根本谈不上是民主社会。

进入八十岁以后,胡绩伟的反思又深了一层。他说:“其实,冷静地想想未来,就发现,我多年来所提出的党性和人民性的问题,是有很大局限的,都是局限在党和党报的范围内。从长远来想,将来,一党专政的制度总是要改革的,现在的党报制度也是要随之改革的。那时,恐怕就根本不存在什么党报和它的什么党性和人民性的问题了。但是,将来受到普遍欢迎的报纸,仍然是属于人民的,仍然是全心全意为人民服务的。办一张为人民群众喜闻乐见的报纸,恐怕仍然是先进的新闻工作者所努力以求的崇高目标!”

“六四”惨案后,厄运又一次降临到胡绩伟头上。他同情和支持学生爱国民主运动,征集人大常委签名召开紧急人大常委会,被认为是“插手非法学生组织的‘黑后台’”,受到指责。事实澄清后,全国人大的三位正副委员长已经有了一个意见,认为胡绩伟正当履行了他的人大常委职责,不能视为非法的违纪行为,不予处分。风云突变,1990年3月四川省召开人代会时,突然撤销了他的人大代表资格,自然,他的全国人大和常委也因而被罢免。这幕后到底是什么原因?据说,在酝酿下一届人大常委人选时,邓大人指责胡绩伟支持动乱,说他能代表四川人民吗?金口一开,圣旨一下,谁敢违拗。就这样,四川省人大在胡绩伟未能出席会议的情况下,就把他罢免了。紧接着全国人大宣布撤销他的人大常委和教科文卫委员会副主任委员职务。

人民日报党委因为胡绩伟支持“八九民运”,反对“六四”镇压,而把他定为“资产阶级自由化在新闻界的代理人”,展开了一场大批判运动。1990年6月,人民日报党委做出开除他的党藉的决定,上报中央,由于中纪委一些元老的反对,改为留党察看两年。

与此同时,由胡乔木、邓力群发动的对胡绩伟新闻思想的大批判,也在全国各大报纸、各新闻杂志,劈天盖地地迎头而来。一时间批判胡绩伟的“党性来源于人民性”、“人民性高于党性”的所谓“资产阶级自由化”观点,不断地成为新闻界各种会议的批判主题……。这些公开的、半公开的、会议的、报纸杂志上的批判,从不通知胡绩伟去参加,更不给他公开辩驳的机会,各报刊更不敢刊登他的答辩文章。“四人帮”横行时期惯用的“无产阶级专政”“铁拳”、意识形态领域的“全面专政”,又一次降临在变得越来越刚直不阿、威武不屈的胡绩伟头上。

(六)

历史进入90年代,胡绩伟已是向80岁迈进的老人了!他已不再是三、四十年代那个无限崇拜毛泽东、一心跟着共产党干革命的热血青年;不再是五、六十年代日夜操劳,遇事先检讨自己的错误、先承担责任的、一心听党的话的驯服工具了!文革十年中,他反复思考共产党、毛泽东执掌了国家政权后,为全国老百姓都干了些什么,干了几件好事,干了几件坏事,为什么伟大领袖会任用“四人帮”这样的坏人为害国家达十年之久?元凶是谁?责任在谁?为什么中国共产党对这些严重的祸国殃民的错误,不敢分清是非黑白,不敢说清责任者的功过是非,还要遮遮掩掩地“高举”、“坚持”,还要继续蒙骗中国人民?

从1990年到2000年的十年间,他不断地学习、反思,重新学习马恩列毛有关无产阶级革命的基本理论;从1921年中国共产党成立以来所经历过党内历次的“路线斗争”;以世界两大阵营(即所谓的资本主义阵营和社会主义阵营)在20世纪中的发展变化、兴衰成败、社会演变的历史事实,探求社会发展的规律,探求真理的局限与永恒。他每年都要写一两篇文章,阐述他的所思所想。他一直牢记1962年刘少奇在湖南调查时对他讲的话:作为一个人民的新闻工作者,要敢于说出人们心中不敢说的、想说又说不出来的话。

这十年,胡绩伟都写了哪些文章,又提出了哪些所谓与“党中央不保持一致”的观点?

一是胡绩伟坚持不懈地要求平反“六四”,要求还赵紫阳以自由。他认为将学生在天安门前请愿的爱国行动定为“反革命暴乱”加以武装镇压是错误的;赵紫阳主张在“在民主和法制的轨道上解决问题”是正确的,罢黜赵紫阳的总书记职务是违反党章的。特别是赵紫阳多年处于被软禁、被监控的生活环境中是违反党纪国法的。

二是胡绩伟一直坚持不懈地要求应当公正的对待胡耀邦。他认为胡耀邦是中国共产党历史上思想最解放、最具民主作风、最关心群众、一心为人民着想的伟大领袖,他当政时期为党为国为人民建立了不朽的丰功伟绩。在耀邦逝世十周年之际,胡绩伟写了一篇长约十万字的《胡耀邦与人民日报》纪念文章,历述耀邦领导人民日报的先进思想和优良作风。邓小平用“逼宫”的办法把耀邦逼下台,是历史的罪人。对胡耀邦的冤案应当平反,还他以清白,以慰他的在天之灵。

三是胡绩伟直言不讳地提出他对中国共产党的批评。他在1995年写的《新春放言》(发表时题为《一个老共产党员的沉思》)中写道:“五十多年过去了,国民党和共产党好象翻了一个‘个儿’,当年毛泽东在他的著作中多次批评国民党的致命伤是‘一个主义,一个党,一个领袖’。五十多年以后,人们也普遍认为共产党的致命伤,也是一个主义,一个党,一个领袖。”他还说:“从马克思主义之后的一百五十多年的社会发展历史来看,马克思有真理,也有谬误,一切真理必须通过实践来检验,把马克思主义绝对化,把它变成圣经和教规,就必然走向谬误和失败。”

四是胡绩伟一直呼吁进行政治体制改革,惩治贪污腐败,还人民以民主自由和监督的权利。他一再阐述“没有民主就没有社会主义的”观点,实行新闻自由,实现舆论监督,真正给人民以言论出版、集会结社、游行示威自由,而不能打着“社会稳定”、“顾全大局”等一些冠冕堂皇的幌子,对人民实行专制统治,回到独裁者统治中国的老路上去。在进入2000年时,他写了《没有民主的社会主义》的长文,对“具有中国特色的社会主义”进行了分析和批评。

进入21世纪,在有关天安门事件的高层决策在国外爆光之际,他写了一篇文章,再次呼吁江泽民在他的任内,平反“##”,解禁赵##,给胡耀邦以公正的评价,这是江泽民为国建功立业,大得民心党心的千古流芳的大好时机,万不可错过。一个老共产党员的殷殷之情,溢于言表。

他现在身体还算健康,正在努力撰写回忆录《胡绩伟自述》,已写完第三部,写到1983年底辞去人民日报社长职务以前的阶段,现在正在写他离开人民日报以后。又是十几年了,还有很多要写的。

今年,胡绩伟85岁了,亲朋好友们劝他,不必操那么多心了,颐养天年吧!可是,五十年的报业生涯,养成了他这种敢于说真话、敢于为民请命的执拗性格。他说:“我只要活一天,我这些话,就要说一天。除非我闭眼了,手脚都不能动了,我才能闭嘴、停笔,再也不发出任何声响。只要对国家有利,对人民有利,我个人的祸福安危,又何足道哉!”这使我想起林则徐的诗句:“苟利国家生死以,岂因福祸避趋之。”胡绩伟确实有点“宁死直谏”的精神,朋友和亲人虽多次相劝和提醒,他都一笑置之。

爱华网

爱华网