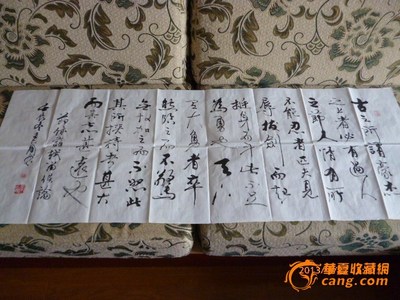

留侯论

【原文】

古人所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊。无故加之而不怒;此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪。然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之。观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义。而世不察,以为鬼物,亦巳过矣。且其意不在书。当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士,其平居无事夷灭者,不可胜数。虽有贲、育,无所复施。夫持法太急者,其锋不可犯,而其势未可乘。子房不忍忿忿之心,以匹夫之力,而逞于一击之间。当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦危矣!千金之子,不死于盗贼。何哉?其身可爱,而盗贼之不足以死也。子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此圯上老人所为深惜者也。是故倨傲鲜腆而深折之,彼其能有所忍也,然后可以就人事,故曰:“孺于可教也。”

楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以迎。庄王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。”遂舍之。勾践之困于会稽,而归臣妾于吴者,三年而不倦。且夫有报人之志而不能下人者,是匹夫之刚也。夫老人者,以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。何则?非有平生之素,卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇之所不能惊而项籍之所不能怒也。

观夫高祖之所以胜,而项籍之所以败者,在忍与不能忍之间而已矣。项籍不能忍,是以百战百胜,而轻用其锋。高祖忍之,养其全锋以待其敝,此子房教之也。当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色;由此观之,犹有刚强不能忍之气,非子房其谁全之!

太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。呜呼,此其所以为子房欤!

《留侯论》是苏轼早年所作,字里行间洋溢着作者的博闻才识和独具匠心。文章的主旨在于阐发“忍小忿而就大谋”,为使论点具有说服力,作者广征史实,不仅引用了郑伯肉袒迎楚,勾践卧薪尝胆等善于隐忍的正面典型,而且引项羽、刘邦等不善于隐忍的反面典型,从正反两方面加以论证发挥。作者引证史实层层递进,流转变化,不离其宗,抓住留侯能忍这一主线,进一步阐明张良能忍的效果是助高祖成就帝王大业。这篇文章能开能合,气势俊逸奔放,虽只有短短七百字,但言简意赅,分析透彻,鞭辟入里,显示了青年苏轼杰出的文学才华,千百年来成为立论文章的典范。

【赏析1】

该文系1061年(宋仁宗嘉祐六年),作者为答御试策而写的一批论策中的一篇。根据《史记·留侯世家》所记张良圯下受书及辅佐刘邦统一天下的事例,论证了“忍小忿而就大谋”、“养其全锋而待其敝”的策略的重要性。文笔纵横捭阖,极尽曲折变化之妙,行文雄辩而富有气势,体现了苏轼史论汪洋恣肆的风格。

“孺子可教”的典故即源于张良圯上受兵书之事。这个故事具有一定的神话色彩,以司马迁的才华慧识,以神怪入史且于篇末加以评注,常令后人对太史公秉笔直录产生怀疑。其实,早在宋代就有苏轼写了一篇《留侯论》,对此作了合乎情理的解释和发挥。

苏轼在文中独辟蹊径,化腐朽为神奇。依苏轼之意,圯上老人并非司马迁之所谓鬼物,而是秦代有远见卓识的隐君子,他的出现其意也不在授书,而是有意试一试张良的隐忍度的。张良曾在博浪沙行刺秦皇。事败之后隐姓埋名逃至下邳,圯上老人对此深为惋惜,特意用傲慢无礼的态度狠狠地挫折他。结果他能够忍耐,说明还是有可能成就大事的,所以圯上老人称他“孺子可教矣”。经苏轼这么解释,此事就具有了可信性。相比之下,司马迁对这段轶闻也是十分厚爱的,但他没有破除其封建迷信的神秘光环。苏轼之高明,终于使这段佳话点石成金。

这篇散文是苏轼早年所作,字里行间洋溢着作者的博闻才识和独具匠心。文章的主旨在于阐发“忍小忿而就大谋”,为使论点具有说服力,作者广征史实,不仅引用了郑伯肉袒迎楚,勾践卧薪尝胆等善于隐忍的正面典型,而且引项羽、刘邦等不善于隐忍的反面典型,从正反两方面加以论证发挥。作者引证史实层层递进,流转变化,不离其宗,抓住留侯能忍这一主线,进一步阐明张良能忍的效果是助高祖成就帝王大业。这篇文章能开能合,气势俊逸奔放,虽只有短短七百字,但言简意赅,分析透彻,鞭辟入里,显示了青年苏轼杰出的文学才华,千百年来成为立论文章的典范。

诗有诗眼,文也有文眼,尤其是立论文章,这篇文章开宗明义即亮出了“文眼”:“天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。”这句话凝结了青年苏轼对世事人生波折的经验,有意无意之中为以后的奋斗撰写了座右铭。苏轼当年,屡遭贬谪,正是以忍为大德,才造就一个词、文、诗、书、画多方面的全才;也正由于此,才为宋代文坛上开创了独具一格的豪放派。因此可以说,作者明写留侯之忍,实际上是以古喻今,告诫自己不能锋芒太露,面对复杂人生只有以忍才能成就大业。

苏轼这篇论文还给读者一个启示,好的素材还要善于运用,即使是文学大家也不能等闲视之,也需要有一个深入分析反复提炼的过程。

《留侯论》作品赏析

留侯张良,汉初开国的第一流人物,生平事迹很多,可论者不少,不能面面俱到,苏轼独独选了“忍”字作为评论张良的重心。开篇先破除旧说:以为黄石公为鬼物,张良能辅佐汉高祖定天下是因为获得黄石公授兵书;接着另立新说,认为张良之所以成功,在于他能忍的性格。至于苏轼所翻案的古人案底为何?《留侯论》文末提到:“太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。”对照《史记》留侯世家所言,苏轼翻的应该是太史公的文案。

学者多言无鬼神,然言有物。至如留侯所见老父予书,亦可怪矣!高祖所困者数矣,而留侯常有功力焉,岂可谓非天乎?“上曰:‘夫运筹策帷幄之中,决胜千里外,吾不如子房。’余以为其人计魁梧奇伟,至见其图,状貌如妇人好女。盖孔子曰:‘以貌取人,失之子羽。’留侯亦云。(《史记》留侯世家第二十五)

黄石公非鬼物,张良能忍,并且能以教刘邦以忍而成就大业,在苏轼文中已经论述颇清,在此就不必多提。司马迁以一部《史记》留名千古,史记中的许多评价颇得后人崇敬,但是司马迁受西汉阴阳五行学说影响,怀疑黄石老人为鬼物,间接怀疑张良的成功乃因鬼物所助,天欲成之,非张良之力,这段话却将张良毕生的努力一笔抹销,何其不公平!言末虽然引高祖称赞张良之语来衬托张良的智谋,但末了接上以貌取人一言,不免也令一些其貌不扬、或面貌不够魁武奇伟的大丈夫们感叹唏嘘。

张良在博浪沙袭击秦始皇,在乱世中辅佐刘邦定天下,可见他绝不是一个甘愿淡薄之人,虽然功成名就之后急流勇退,却也是明哲保身的不得已之为。自古男儿无一不是雄心勃勃、志在万里,张良忍小忿也是为了就大谋,后人不能明了他的志向便罢,如太史公这样能赞许他所创立的功业,却将他辛苦努力的成果归为一句“岂可谓非天乎”,意思是张良你的功业都是上天注定,是鬼物帮助,而不是你自己的付出与功劳,这样的评价要是给张良知道了,岂不吐血三升?

苏轼是真正能赞赏张良的人,尽管张良成功的原因当不只能忍,更有许多智慧权谋之术,但苏轼这篇《留侯论》却是将开国功臣的荣誉赋予张良本人的名作。他肯定了张良的人格、实力、功业、美名,更不因张良相貌的女态而怀疑他的能力。苏轼撰此文,张良在地底若有知,必定会感叹:“东坡当吾知音!”

【赏析2】

本文系仁宗嘉六年,作者为答御试策而写的一批论策中的一篇。根据《史记·留侯世家》所记张良圯下受书及辅佐刘邦统一天下的事例,论证了“忍小忿而就大谋”、“养其全锋而待其敝”的策略的重要性。文笔纵横捭阖,极尽曲折变化之妙,行文雄辩而富有气势,体现了苏轼史论汪洋恣肆的风格。

这是一篇教授人们“忍小忿而就大谋”的文章。

留侯张良(?—前186年),字子房,城父(今河南郏县东)人。先辈事韩国为相。韩被秦灭后,子房倾家财而求刺客,在博浪沙(今河南原阳县东南)以百二十斤铁椎狙击秦始皇,未中,遂更名改姓逃至下邳(今江苏徐州市),汉立国后因功封侯依封地名称留侯。传说他在下邳桥上遇上黄石公,后者故意将鞋子掉到桥下,让张良拾起来给他穿上,张只得照办,如是者反复三次,黄石公说:“孺子可教矣,”就将《太公兵法》一书授与张良,并说:“读此则为王者师矣。”此后地事情当然是证明此说不谬。

东坡的思想有一个从儒学一尊到儒、道、释“三教合一”的过程,这大约与他那坎坷的政治经历不无关系。本篇的“忍”,则明显不同于佛家的“物我相忘,身心皆定”;也不同于道家的“清静无为”、“与世无争”,还是与孟子所说:“小不忍,则乱大谋”相类,总结的是地道的儒家政治斗争的经验。文中所举数例,如子房、郑伯、勾践、刘邦等,均是因“忍”而成就了大事业,甚至得了天下的,这与佛老的距离是显而易见的。

本文属认辨体散文,以分析事理、辨明是非为主,又有很强的文学性。东坡师承先秦诸子及汉初贾谊、晁错、唐代散文大师韩愈等人,写出了《贾谊论》、《留侯论》等论文,他长于议论,语言明快犀利,说理透辟,所以南宋的叶适称他是“古今议论之杰”。

《留侯论》是作者青年时代应制科考试时的文章,但却写得新意叠出,雄辨滔滔,有着论辨文必不可少的磅礴气势。刘大櫆在《论文偶记》中说:“论气不论势,文法总不备。”道出了气势的重要性。本文发轫,即有一个鲜明的对比,一方是“卒然临之而不惊,无故加之而不怒”的“天下有大勇者”;一方是“拔剑而起、挺身而斗”的“见辱”“匹夫”,以揭示“古之所谓豪杰之士”的“过人之节”就在于能够“忍小忿而就大谋”。依此主旨,在以后的论述中,作者展开了对张良性格的生动描述,并采撷史实,一例接一例,形成一股先声夺人的气势。

《史记·留侯世家》最先记载“圮上受书”之说,此后历代沿用不疑,这位“下邳亡命者”身上也包裹了一层近于荒诞的神秘外表。苏轼如果沿用《史记》观点,至少在两个方面是不利的:一是张良在战争中刻苦磨砺,终于成为“运筹帷幄、决胜千里”的军事家的真实风貌会受到损害;二是本文借助张良的成熟过程来证明“忍”会成人之事,将无法立论。这样一篇大文章,只是去吃冷炒饭,对于善写翻案文章的苏子来说,显然是不可想象的。针对已成定论的司马迁言,他指出:“然亦安知非秦之世,有隐君子者而出试之?……而世人不察,以为鬼物,亦已过矣,”这可以说是点石成金之言,张良能在楚汉相争这样艰巨、复杂的战争中,清醒地审时度势,铺佐刘邦制定正确的战略方针,百战不殆,表现了作为“帝者之师”的足智多谋,并非得力于什么神仙点化,而是因为隐者对他的启发及授书所致。当然——依本文所说——也与“忍”字密不可分。

作者还有一个新的见解,强调圮上老人的堕履和三次相约,是因他“以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。”而并不仅象《史记》中所说是授书过程中的试探手段。换个角度讲,司马迁强调的是“书”,这书有神气,老人经考验后授与张良,从而成就了他的功业。而苏轼强调的是“忍”,老人堕履是为磨炼张良的忍耐力,使他做到“其能有所忍也,然后可以就大事。故曰:‘孺子可教也。’”它只有掌握在能“忍小忿而就大谋”的“豪杰之士”手中,才能发挥巨大的威力。作者在深度上又有了进一步的发掘。

苏子为使他的观点更臻完备,还使用了反证法。秦灭韩后,张良集国难、家仇于一身,想借一个普通刺客的力量,逞强于一次单纯的狙击之中,几乎丢了性命。“以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而出荆柯、聂政之计”,“此圮上老人之所为深惜者也。”清代李扶九在评论此事件时说:“子房博浪之击,倘使其时真中,子房必与始皇俱死。而其时。斯、高之谋未荫,扶苏尚在,恬、毅诸将无恙,秦未可亡也,虽其忠肝义胆,震动天地,而自达者视之,其行事不犹孺子之为乎?”一句话,子房差点帮了秦国大忙,延长了秦朝的寿命。 论辨文的一个最有效的方法,叫做“事类”,即征引同类事例阐明作者本义,反过来又证明这个本义具有普通意义。东坡引用了“郑伯逆楚”、“勾践困吴”等故事,表明郑伯“肉袒牵羊”,向楚庄王表示服顺;越王勾践“归臣妾于吴”,向吴王夫差表示卑贱;刘邦面对百战百胜的项羽,“养其全锋,以待其弊”,他们决不是软弱地任人宰割,而是豪杰之士的负重忍辱、深谋远虑。他们的举动与少年张良在博浪沙的“匹夫之刚”形成了显明对比,前者似弱而实强,后者似强而实弱。这是照应前文“天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。”的一段议论,举事类义,文势铺陈回荡,扣接得贴切、巧妙。

作者在论辨时,不仅靠立论、推理,而且也较多地借助了张良的形象,这是本文的又一特点。张的形象大约分为几部分来刻划,先是写他少不谙事,“逞于一击之间”;再是老人磨练他的性情,授书与他;然后是写韩信请立假齐王一事。刘邦算是能“忍”的高手,项羽百战百胜,他可“养全其锋”,但“淮阴破齐而欲自王,高祖发怒”,并且“见于词色”了。说明老谋深算如刘邦,“犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之”,这又是一个对比。此时的张良已从低层次的匹夫之勇中解脱出来,而代之以“帝者师”的伟岸形象了。这个变化过程全在于从“忍”字中悟到了“警戒之义”。

从文中史实看,所记的几个事件,特别是楚汉战争的胜败,有着多方面的原因和更深远的历史条件,仅仅归结为“忍”与“不能忍”的个人修养和气质,显然是片面的。苏子善作翻案文章,翻案常常伴随着矫枉过正,本文又是他年轻时的应制之作,有一些偏颇也就不足为怪了。

“最后一匹马中龙,不嘶不动尾摇风”。这是作者在《韩干马十四匹》中的两句诗,“牝牡骊黄”无法区别千里马和凡马,这一点在本文结尾处再次出现,“太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。呜呼!此其所以为子房欤!“过去有人评论此文以“浓墨开题,淡语作收”,苏轼举重若轻,寓至理于浅显,宕出远神,使读者在此神来之笔处产生丰富的联想。

爱华网

爱华网