大学必修课程《外国文学》的期末算是小论文一类的东西,写的是这学期最爱的一本书。当然了,由于书本内容实在艰涩,碍于纸面篇幅、时间以及需要递交老师的缘故,也不方便非常深入的去探讨,因此只是浅谈了一下初看这书的一些感受和愚见罢了。权当笑谈。

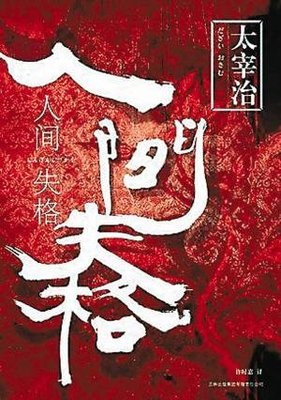

本学期最大的课外收获,对于我而言,就是阅读了日本战后无赖派大师太宰治的遗作《人间失格》。

因此,想借此机会浅谈我对于这本书的理解。

“人间失格”这四个字,在日语中的意思是“丧失为人的资格”,这篇被有些学者称之为“私小说”的文章,太宰治以三个手札来书写,通过第一人称的视角,带领读者进入主人公大庭叶藏一生的悲剧世界。

首先,我想先介绍一下《人间失格》和其作者太宰治之间的微妙联系。这是印在我手中这本来自云南人民出版社译本的封底小字:

这是太宰治生平最后的一部作品,也是他最重要的作品。全书由作者的序言、后记,以及主角大庭叶藏的三个手札组成,描写主角从青少年到中年,为了逃避现实而不断沉沦,经历自我放逐、酗酒、自杀、用药物麻痹自己,终于一步步走向自我毁灭的悲剧,在自我否定的过程中,也抒发自己内心深处的苦闷,以及渴望被爱的情愫……

皆由主角叶藏的人生遭遇,太宰治巧妙地将自己的一生与思想刻画其中,这一直被认定为他的自传性作品,并且藉此提出身为人最真切的痛苦问题,从滞涩的文中更可体会其内心深切的苦楚,在完成本篇作品之后,太宰治终归还是选择了投水的方式,为自己画下最后的句点。

不难看出的是,大庭叶藏是太宰治的一个投影,虽然不能完全等同于太宰治本人,但这个人物的塑造却是融合了作者的血肉。生活中的太宰治如同小说中的大庭叶藏,虽然一直以一种幽默搞笑的形象示人,但是却对于生活绝望到多次尝试自杀,甚至是他最后的死亡,也是以投水的方式来结束生命。

太宰治在《人间失格》之外的作品中也一直提到这种“丑角精神”,即“向他人求爱,同时又保护自己”,想到本书太宰对于大庭叶藏的评论:“胆小鬼连幸福都害怕,碰到棉花都会受伤”,这也正是他对于丑角精神的诠释。叶藏的一生似乎就是这样,渴望被爱,但是又敏感于对方无意间的冷箭,不断在微弱的希望和沉重的痛苦中徘徊,虽然偶尔燃起一些存在的欲望,但是往往是为了下一场更加猛烈的自我毁灭。

对于太宰治的人生经历,我并不了解,所以想在此仅浅谈一下我对小说中大庭叶藏这个人物的毁灭的个人理解。

对于年少时期的叶藏,在文章中有这样的句子:

我们为何每天都得吃三餐不可呢,每个人用餐时都一脸严肃,宛如某种仪式,一家人每天三次准时聚在昏暗的房间里,井然有序地摆好饭菜,即便毫无食欲,也得低头默默嚼着米饭,这也许是向潜伏于家中的亡灵祈祷的一种仪式。

“人不吃饭就会死”这句话听在我耳里,不过是一种讨厌的恫吓。然而,这项迷信(至今我仍觉得它像是某种迷信)却总是令我惶恐不安。因为人们不吃饭就会死所以才得工作、吃饭。对我来说,再也没有比这更艰涩难懂、更令人感到威胁的话语了。

儿时的叶藏不似其他小孩那样天真,或者说如同尼采的观点,人类真实的自我已经被压抑到潜意识中去,而对于将真实的自我平摊在自己眼前的小叶藏而言,无法理解究竟是除了他之外的每一个人类都相同地从未质疑过所做的一切,还是如同他一样掩饰着真实的自己,过着虚伪的和平生活。

吃饭如同仪式,这是因为对于人类而言,吃饭是为了活着。战后的日本有着一种宛如劫后余生一般的庆幸感,在没有比“活着”更加让人感到充满希望的字眼了,所以这形成了许多人不去质疑和思考生活究竟是为了什么,而只是机械地去为了活着而进行仪式。

小说之中的叶藏,是一个对待自我和周遭审视过于深刻的人,而这份深刻造成了他的压抑、沉重,和一次次想要通过自我毁灭寻求解脱。

旁人痛苦的性质和程度,我完全无从捉摸。那些实际的痛苦,只要有饭吃就能解决的痛苦,也许才是最强烈的痛苦,是凄绝的阿鼻地狱,足以将我那十个灾祸吹跑。是否真是如此,我不知道,不过,他们竟然没自杀、没发疯、阔谈政治而不绝望、持续与生活搏斗而不屈服,难道他们不会感到痛苦吗?他们彻底变得自私自利,而且视其为理所当然,难道从未怀疑过自己?如果真是这样,那确实轻松,可是,不是每个人都如此,以此视为满分的目标吧?我不明白。他们夜里睡得香甜,一早醒来神清气爽吗?做了哪些梦呢?会边走路边想事情吗?想着钱的事吗?不会只是这样吧?我好想曾听说过“人为食而生”,但是从未听过人是为钱而活,不,虽然有时候也……我还是搞不懂,愈想愈迷糊,这令我益发感到惶惑不安,仿佛这世上只有我是异类。我几乎无法和旁人交谈。因为我不知道该说什么好。

所谓“只要有饭吃就能解决的痛苦,也许才是最强烈的痛苦”,就是指吃饭,可以说是人类生活中非常细小的事情,吃饭所能解决的痛苦,即是活着,而在叶藏(或者说是作者)的眼中,活着就可以满足是一件无法想象的事情。正如文中写的那样,生存的压力,政治的丑陋,金钱的欲望,梦魇的折磨……人类活在世上需要承受更大的痛苦,而面对着“只要有饭吃就能解决的痛苦”,这样的举动就是“最强烈的痛苦”,因为生而为人却不知道自己的人生不仅仅是活着,一旦能够活在世上就可以放弃原则,自我麻痹压抑本性来求得生存,这样的人性就是最大的折磨。

无论是小说中的大庭叶藏还是现实生活中的太宰治本人,都出身于乡下的名门望族,也可以说是土财主这样性质的家庭中,而他们则无一例外的曾投身革命,加入地下党派共产党。

应该说,加入以反对资产阶级的共产党派,对于出身富裕家庭的主人公是不可想象的,但是这也正体现出了大庭叶藏的自我毁灭,也就是所谓的利他主义。

对于现实残酷的不满,让这个人选择了加入以毁灭自己这一方为目的的党派,从某种原因上来讲,这也是大庭叶藏想要毁灭自我的一种展示。同时,也像太宰治自己说的那样:“我想同那些不受尊敬的人同行,但是,那么好的人也许不愿意与我同行。”加入地下组织,对于大庭叶藏而言,也正是体现出了他对于人类价值观的迷思。因为迷茫和不认同,所以对于世人所厌弃的感到亲近,以为自己可以在地下党派中寻找到和自己一样的人,当然结局是失望的。在文中,叶藏是这样评价革命者的:

尽管我自己也是云里雾里,但我总认为,人世的底层毕竟存在某种绝不单纯是经济的、而是近于怪谭的东西。我是个极端害怕怪谭式东西的人,所以尽管赞成唯物论,就像肯定水往低处流,却不能仰仗这信仰来摆脱对人的恐惧,不能放眼绿叶而感受到希望的喜悦。不过我却一次不拉地参加了R.S的活动(仅凭记忆,可能有误)。“同志”们俨然大事临头,面孔紧绷,沉浸在“一加一等于二”那样初等算术式的理论研究中。见此情景,我觉得滑稽透顶,于是利用自己惯用的逗笑本领来活跃集会的气氛。渐渐研究会上拘谨古板的气氛得到了缓解,我成了集会上不可或缺的宠儿。那些貌似单纯的人认为我和他们一样单纯,把我看成一个乐观而诙谐的“同志”。假如当真如此,我便是彻头彻尾地欺骗了他们。我并不是他们的“同志”,却每次必到,奉上丑角的逗笑服务。

我喜欢这样做,喜欢他们。并不是什么马克思主义建立起来的亲密感。

回想当时各种各样的马克思主义者:有掘木那样爱慕虚荣、追赶时髦,心里自诩为“马克思主义者”的;也有我这样仅仅喜欢“不合法”气氛便一头扎入其中的。倘若我们的真实面目被真正的信仰者识破,无疑我俩都逃不过他们的愤怒斥责,被当成叛徒赶出组织。但我们却没有被开除,在不合法的世界里,我们比在绅士的合法世界里活得更加悠闲自在、游刃有余,显得“蓬勃健康”。以致于被当作前途无量的同志委以重任。真让人忍俊不禁。我一次也没有拒绝,泰然自若地受命,也不曾因举止反常而受到“狗”(同志们都这样称呼警察)的怀疑和审讯。我总是一边逗笑,一边准确无误地完成他们所谓的“危险”任务。(那帮从事运动的家伙常常如临大敌般高度紧张,甚至蹩脚地模仿侦探小说,警惕过了头。他们交给我的任务全是无聊透顶的,却煞有介事地制造紧张气氛)。我心情当时是,宁愿作为共产党而遭捕,即使终生身陷囹圄,也绝不反悔。我甚至觉得与其对世上的“实生活”感到恐惧,每晚在辗转难眠的地狱中呻吟叹息,还不如被关进牢房来得畅快轻松。

在叶藏眼中,所谓的地下组织也并没有在确切地做着什么,仅仅是沉醉在自己营造的紧张氛围和作为少数人、犯罪者的快感中去。然而,这些人也和其他人类一样,并没有意识到自己不过是在自我欺骗,这在叶藏眼中,无疑也是可笑滑稽也可悲的很的。

同样的,掘木在叶藏的心中也是这自我欺骗的人群中的一员:

相互轻蔑却又彼此来往,并一起自我作践——倘若这就是世上所谓“朋友”的真面目,那我和掘木的关系无疑正好属于“朋友”的范畴。

我和掘木。我们俩在外表上是那么相似,甚至被误认为是一模一样的人。当然这也仅仅局限于四处游荡着喝那种廉价酒的时候。总之,两个人一碰面,就顷刻变成了外表相同、毛色相同的两条狗,一起在下着雪的小巷里来回窜动。

这是叶藏对自己与掘木之间朋友的定义。对于掘木,叶藏是鄙视的,而且显然的,在文章中对于掘木的鄙视之情相较于对于他人的恐惧,更加毫不留情地展现出来。应该说正是因为叶藏和掘木同样沉溺在酒肉声色中,正如文中讲的那样,他们是“一模一样的人”,但是掘木却处于一种自我欺骗之中,压抑本心活着而犹不自知,虽然放浪形骸却觉得自己高叶藏一等,这样明明相似着却也天差地别着,正是作者想要借此作为对比和批判。

掘木是世人眼中有些放浪却还恪守为人的正常人,而看透了一切,一边沉溺一边厌弃的叶藏,却是丧失了为人的资格。

小说之中的高潮是良子被辱事件。

从叶藏和掘木玩词组游戏开始,同时也带出了文章最最深刻的提问:罪的反义词是什么?

在作者眼中,罪的反义词是罚。陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》,他笔下的绿藻,腐烂的水池、一团乱麻的内心世界……太宰治写过这样的话:“幸福感这种东西,会沉在悲哀的河底,隐隐发光,仿佛砂金一般”,“罪多者,其爱亦深”,知罪才能脱罚。

在基督里,人就是罪人,活着就是罪恶,死亡则意味着回到上帝身边,死亡才是解脱;在佛教中,人活着是为了赎罪,为了偿还上一世犯下的错,死亡意味着罪孽已清,可以成佛;在道家里亦然,妖怪修炼,每多活百岁需要历劫,人类修仙也需历经苦难,得道升天,脱去凡胎,正如死亡一般把身体留下,灵魂得以飞升。

这也正是作者的观点,更可以解释大庭叶藏的求死。活着是罪,因为生而为人自我欺骗,压抑本心犹不自知,无法真实面对自己,更不用去谈他人,撒谎,欲望,虚伪,都是罪;死亡是惩罚,牢狱之灾也是惩罚,但是处罚让人远离虚假,回到真实的世界,处罚何尝不是解脱?

良子被辱这一段,作者是这样写的:

难道纯真无瑕的信赖之心也算是罪过吗?

在我看来,比起良子的身体遭到玷污,倒是良子对他人的信赖遭到玷污这件事,在以后漫长的岁月中埋下了我无法生活下去的苦恼的种子。我是一个畏畏缩缩、光看别人脸色行事、对他人的信赖之心已经裂纹丛生的人。对于这样的我来说,良子那种纯真无瑕的信赖之心就恰如绿叶掩映的瀑布一般赏心悦目。谁知它却在一夜之间蜕变为发黄的污水。这不,从那夜起,良子甚至对我的一颦一笑都开始大加注意了。

难道纯真无瑕的信赖之心也算是罪过吗?

我四处搜罗那些描写妻子被人奸污的故事书来看,但我认为,没有一个女人遭到良子那样悲惨的奸污。她的遭遇是不能成其为故事的。在那个小个子商人与良子之间,倘若存在着哪怕是一丁点儿近似于恋爱的情感,那么,或许我的心境反而会获得拯救。然而,就是在夏天的那个夜晚,良子相信了那个家伙。事情不过如此而已,却害得我被人迎面砍伤了额头,声音变得嘎哑,头发出现少年白,而良子也不得不一辈子提心吊胆了。大部分故事都把重点放在丈夫是否原谅妻子那种“行为”之上,但这一点对我来说,却并不是那么令人苦恼的重大问题。原谅与不原谅,拥有这种权利的丈夫无疑是幸运的,倘若认为自己无法原谅妻子,那么也毋用大声喧哗,只要立即与她分道扬镳,然后再娶一个新娘子不就一了百了了吗?如果做不到这一点,那就只好“原谅”对方,自我忍耐罢了。不管怎么说,单凭丈夫自己的心情就能够平息八方事态的吧。总之,在我看来,即使是那种事件是对丈夫的一个巨大打击,但也仅限于“打击”而已。与那种永不休止地冲击海岸的波涛不同,它是一种可以借助拥有权利的丈夫的愤怒来加以处置和化解的纠葛。而我的情形又是如何呢?作为丈夫不具备任何权利,不用说发怒,甚至连一句怨言也不能吐露。而妻子恰恰是被她自己的那种罕见的美好品质残酷地奸污了。并且,那种美好的品质正好是丈夫久已向往的、被称之为“纯真无瑕的信赖之心”的这样一种可怜之物。

难道纯真--无瑕的信赖之心也算是罪过吗?

我甚至对这种唯一值得依傍的美好品质也产生了疑惑,一切的一切都变得越发不可理喻,以致于我的前方只剩下了酒精。我脸上的表情变得极度的卑微,一大早就喝开了烧酒,而牙齿也落得残缺不全了,手头的漫画也只是一些近似于淫画的东西了。不,还是让我坦白地说吧。那时候我开始复制春画进行秘密贩卖,因为我急需喝酒的钱。每当我看到良子把视线从我身上挪开,一副惴惴不安的模样时,我甚至会胡思乱想到:她是一个完全不知道防备别人的女人,没准和那个商人之间并非只有一次吧?——疑心生疑心,结果形成了一个恶性循环的怪圈。可我却没有勇气去加以证实,以致于被那惯有的不安和恐惧纠缠着,只能在喝得醉醺醺之后,才敢小心翼翼地试着进行卑屈的诱导性审讯。尽管内心深处是忽而高兴忽而沮丧,可表面上我却拼命地进行滑稽表演,在对良子施加地狱般可憎的爱抚之后,如同一滩烂泥似的酣然大睡。

作者用了三句“难道纯真无瑕的信赖之心也算是罪过吗?”带出这段独白,应该说良子被辱事件最大的打击不在于受辱,而在于信赖遭厄。单纯的良子因为对叶藏全心全意的信赖,而将叶藏从孤独死去的漩涡中解救出来。信赖,意味着好不虚伪掩饰,这样的情感正是面对生命有所质疑的叶藏亟需的。在叶藏眼中,自己酗酒沉溺,正是因为看到了为人的虚假,对于人类的恐惧,也正是因为这份不信任。然而,良子被辱意味着信赖成为伤害自己的利刃,纯真无暇的信赖之心变成被伤害的源头,变成了罪过,这是叶藏自我价值观的毁灭,从这一刻开始,仅有的坚持也不存在了,大庭叶藏彻底丧失了为人的资格。

故事的结局是悲伤的。

作为疯子被松井精神病院的大庭叶藏,少年白头,明明不到三十岁却宛如四五十岁的老者,面无表情行尸走肉般的活着,最后被家人接回乡下的住所,与一个六十岁死了丈夫的女人一起。

后记里面老板娘说了这样一句话:“我们所认识的阿叶,又诚实又乖巧,要是不喝酒的话,不,即使是喝酒……也是一个神一样的好孩子呐。”

神就是绝对的纯真,叶藏之所以一直活得痛苦是因为他直面自己的虚伪,而其他人类活得快乐是因为一直在自我欺骗,所以叶藏的纯真在于即使世界的观感和他完全不同,但是他仍然坚持着自己,而并没有被世界同化变成麻木虚伪而不自知的人类。

一个真实的人,才会容易受伤。

对于我来说,如今已经不再存在着什么幸福与不幸福了。

只是一切都将过去。

在迄今为止我一直痛苦不堪地生活过来的这个所谓“人”的世界里,唯一可以视为真理的东西,就只有这一样。

只是一切都将过去。

爱华网

爱华网