“不如归去旧青山”

——读梁启超《清代学术概论》

王剑

1920年,梁启超结束了在为期一年的欧洲游历,回到国内。他是怀着失望和愤懑开始他的欧洲之行的。事情还得从1917年说起,在策动蔡锷讨袁护国,继而帮助段祺瑞讨伐张勋再造共和之后,梁启超担任了段祺瑞政府的财政总长。然而,为“第二次善后大借款”事,段祺瑞丢卒保车,梁启超被迫辞职。民国初年的政治乱相和政客们寡信无耻的行径使梁启超对政治彻底失望,于是,他告别了政坛,选择了出游。

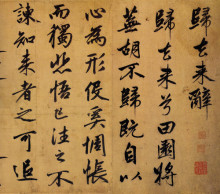

现在他终于回到国内,以后的道路怎么走?人生何处是归途?是治学还是继续问政?48岁的梁启超面临着一场重新抉择。恰在此时,追随他一起漫游欧洲的他的朋友兼学生蒋方震呈上一部书稿,请老师作序。这时已是这一年的10月,梁启超翻看着蒋方震的这部书稿,准备下笔写序。书稿题为《欧洲文艺复兴时代史》,欧洲“文艺复兴”带来的是西方政治经济的飞跃,而当下纷乱和积弱的古老中国,也期待着一次复兴。所以,面对学生的这本书,他觉得泛泛为一序,无以益其善美,不如取中国历史中类似的时代相印证,从中比较彼我短长,吸取历史的经验教训。他想到自己在1902年曾经写过一本书:《中国学术思想变迁之大势》。在那本簿簿的小册子中,他曾认为,清代学术“此二百余年间总可命为中国之文艺复兴时代”。是的,回首中国二千余年学术思潮变化的长河,清代学术好像是一次集大成式的总结,今文学派和古文学派的斗争,这条贯穿中国学术史的主线,在这里重新演绎了一遍。就在一个月前,他刚刚结识的新派朋友胡适向他提议:“晚清今文学运动,对思想界影响至大,先生您亲身参与其中,应该有所记述。”想到这里,他好像一下子明白了自己要说什么了。于是,他决定别出机杼,借题发挥,对近三百年清代学术思潮进行一番总结和批判。梁启超才思敏捷,作为一代文豪、“舆论界巨子”,他常常是倚马千言。这一次,他也是下笔不能自休,一气呵成,短短几天功夫,竟成六万言之文,与蒋著的篇幅差不多,天下哪有这样的序文?于是只好独立成书,名曰《清代学术概论》。

《清代学术概论》打动我的,是梁任公汪洋恣肆、气吞万里的滔滔文势;是“不惜以今日之我,难昔日之我”的无畏的自剖勇气。正如复旦大学朱维铮教授为此书写的导读中所说:“《清代学术概论》并不是一部单纯的论述清代‘思想界之蜕变’的专门著作,同时也是梁启超个人的一部学术回忆录。”文中有了“我”,便有了感情,有了力量!梁启超以自我学术生命为标本,对从明末到清末近三百年的学术思想史进行了一次无情解剖,对自己数十年学术经历的得失成败进行了一次彻底清算,从而结束了那场政治活动的“迷梦”,完成了自己作为一个纯粹学者的苍凉的转身和悲壮的新生!

这本书不是一部学术史,而是一部心灵史!

《清代学术概论》开篇,梁启超即言:“凡‘时代’非皆有‘思潮’;有思潮之时代,必文化昂进之时代也。”(第1页)认为只有从时代思潮入手,才能真正把握住一时代学术思想的本质内容、流变规律和真实价值。那么清代学术思潮的趋势是什么?梁启超一言蔽之曰:“以复古为解放”,“复古”的步骤有四:“第一步,复宋之古,对于王学而得解放;第二步;复汉唐之古;对于程朱而得解放;第三步,复西汉之古,对于许郑而得解放;第四步,复先秦之古,对于一切传注而得解放。”(第7页)这其实是一条“回归之路”,回归到哪里去?回归到“先秦之古”。回归的通道是“古文经学”传统,即所谓“汉学”的“科学的研究精神”。中国学术的振兴,惟此别无它途!

中国传统学术文化的历史,即是经学的历史。先秦是中国学术思潮的原点。一部中国学术思想史,只有先秦诸子的思想是具有原创意义者。其后儒家思想在汉代取得惟此独尊的地位后,所谓两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学、清代汉学,历次学术思想潮流,其实均是因袭古人,走不出先秦孔孟的思想窠臼,无所创新,都可视为是对先秦儒家六经典籍的阐释,因而一概言之,都是经学。

经学一脉,系出两汉。两汉经学的今、古文之分,是此后历代学术思想分争和演进的总根源。秦始皇的一把火,焚烧了先秦诸子百家的经典。然而“坑灰未冷山东乱”,大泽乡的风雨,刘项的燔火,倾覆了大秦帝国梦中的千秋大厦。大汉初立,在倚仗黄老学说完成社会经济的休养生息之后,需要依靠孔孟儒家思想重新厘定学术秩序,建立封建威权的官方意识形态。可是,这个时候,儒生们发现,手头却没有现成的经典。于是,只好靠老儒生们凭记忆进行口述,再用汉代通行的文字“隶书”记录下来,这就是“今文经”。由于没有原典,所以今文经学往往离开经典的具体章句,自由阐发“微言大义”。今文经学派以“经世致用”为目的,为了替皇权统治服务,今文经学家们不惜牵强附会出一套天人感应的神学化思想体系,为当权者的统治寻找理论上的合法依据,由此开始了中国知识分子与政治当权者长达两千年的合作关系。

然而,秦始皇的那把火并没有把天下的书籍全部烧光,多年以后,那些侥幸避过秦火的古代典籍又陆续被发现,这些都是用原先的先秦文字书写的简帛,所以称之为“古文经”。有些儒生发现,古文经中所记载的先儒学说与当时通行的今文经差别如此大,到底孔孟先师是怎么说的?说了什么?于是,他们向今文经学派发起挑战,以“通经明义”为目的,反对今文经学凭借空疏的主观臆想去阐释经典文本之外的意义,而致力于凭借有案可查的证据考释、确定经典文本字词的准确涵义,使经学研究转向文字训诂和名物典制的考证,是为“古文学派”。

两汉今古文经学之争划分了后世学术的经纬。其后以理学为主要内容的“宋学”,则是对今文经学的继承;清代以乾嘉考据之学为代表的“汉学”(或称“朴学”),其实就是古文经学的流绪。

有清一代,经学中兴,经今、古文两派之争又成为清代学术的主要内容。梁启超对清代学术用一句话作精要概括:“清学分裂之导火线,则经学今古文之争也”(第72页)。《清代学术概论》按照佛教所谓生、住、异、灭的流转,将清学分为启蒙、全盛、蜕分、衰落四个时期。按照梁启超在本书的自序中的说法,则前两期为“考证学”,即古文经学;后两期为“今文学”。而他本人,实为“今文学”运动之一员。

梁启超对清代学术四个阶段的相互联系、学术成就及其局限进行了深入评析,提出了许多精当的见解。他说,“启蒙期”的代表人物为顾炎武、黄宗羲、阎若璩等人,他们反对晚明王学的“束书不观,游谈无根”的空疏学风,倡导求实求真学风,从而开启了清代学术。梁启超对以戴震、段玉裁和王念孙、王引之为代表的乾嘉学派推崇备至,赞誉不遗余力。他将乾嘉学派名之为清学的“正统派”,乾嘉学派秉承的是古文经学的治学传统,这种治学方法即是他所标举的像戴震那样治学“空所依傍”、“实事求是”的怀疑精神和“无征不信”的实证主义方法有近代“科学精神”和“科学家的态度”。“清儒之治学,纯用归纳法,纯用科学精神。”这种治学传统和治学方式,“永足为我辈程式也”。乾嘉学派将清代学术推上了“全盛期”。

清代学术思想的蜕分期也同时是衰落期,主要代表人物是康有为和梁启超。这时已到了晚清,从龚自珍到康有为,今文经学派勃兴,并又成为晚清政治变革的学术动力。然而,《清代学术概论》一书的价值所在和精彩之处,却在于梁启超对自己身处其中并为之摇旗呐喊的晚清“今文学派”的痛切反思和深刻检讨!

“康有为是今文学运动的中心”。康有为运用今文经学的思路和方法鼓吹变法,倡导改革,在中国近代史立下了不可磨灭历史功绩。梁启超称他的康老师的《新学伪经考》“此实思想界之一大飓风也”(第78页),《孔子改制考》《大同书》“其火山大喷火也,其大地震也”(第79页)。然而,梁启超此时回首往事,总结得失,从当年戊戌变法,或者更远一点说,从自己17岁中举后,退出阮元为弘扬朴学而创立的学海堂,请学于万木草堂,治今文经学,成为南海康有为门下弟子,而来数十年矣。于今再来检讨今文经学的成败得失,深感老师康有为和自己存在着治学方法上的不正确、治学方向上的不正确。

首先是治学方法上,今文学派不严肃,不科学。“有为之为人也,万事纯任主观,自信力极强”,为学失之“武断”:“有为以好博好异之故,往往不惜抹杀证据或曲解证据,以犯科学家之大忌,此其所短也。”(第78页)而他自己则是:“启超之在思想界,其破坏力确不小,而建设则未有闻。晚清思想界之精率浅薄,启超与有罪焉。”“启超务广而荒,每一学稍涉及樊,便加论列,故其所述著,多模糊影响笼统之谈,甚者纯然错误,及其自发现而自谋矫正,则已前后矛盾矣!”(第89页)

其次在治学的价值取向上,今文学派持“经世致用”为鹄的,以学术为致世手段,从而偏离了学术本位。“而一切所谓‘新学家’者,其所以失败,更有一种根源,曰:不以学问为目的而以为手段。……殊不知凡学问之为物,实离‘致用’之意味而独立生存。”“有为、启超皆抱启蒙期‘致用’的观念,借经术以文饰其政论,颇失‘为经学而治经学’之本意,故其业不昌。”(第98页)

学术研究到底是为“经世致用”还是“通经明义”?是“有用”还是“无用”?这是一个大问题。几十年,梁启超随政治潮流而几经沉浮,尤其是现在他从政坛全身而退,使他对学术的“致用”与“求真”等问题有了不同以往的认识。长期置身于政界的经历,使梁启超深刻地体会到,在中国的现实中,真理、正义和政治权力的关系是本末倒置的:不是真理引出正确的政治权力,而是政治权力主宰真理和正义。学术应该服从和服务于对客观真理的追求,这是本来是学术研究的根本目的。但在中国政治文化的传统中,学术研究的指归不是真理而是政治,学术沦为了政治的工具和婢女,这个现实是严酷的。现在,他终于明白,学术应该独立,学术就是学术,它不应该成为别的什么东西的工具或手段。他反思和批评包括他自己在内的晚清“新学家”们治学空疏,在学问上无足称道,原因就在于缺少盛清先辈具有的“为经学而治经学”的精神。他认为盛清学者所以有真学问,原因在于他们使学问离“致用”而只“求真”。不要用“有用无用”看待学术,而要看是否具有“学术独立”的精神。“就纯粹的学者之见地论之,只当问成为学不成为学,不必问有用与无用,非如此则学问不能独立,不能发达。”(第48页)学者也应该有自己的独立品格,而不应该在政治潮流中随波逐流。

书生本色的梁启超,从其心路历程上说,几十年间一直在政界里奔波,而经过屡次挫折之后,追求一个不受任何政治性因素影响的独立的学问,一定显得无比重要。“启超虽自知其短,而改之不勇;中间又屡为无聊的政治活动所牵率,耗其精而荒其业。识者谓启超若能永远绝意政治,且裁敛其学问欲,专精于一二点,则于将来之思想界当更有所贡献;否则亦适成为清代思想史之结束人物而已。”(第90页)这是决意永别现实政治的梁启超在反思自己的人生历程之后悟出的结果,他认识到了专心于学术研究乃是他能为中国文化的发扬光大做出贡献的正确途径。他也从而选择了他今后该走的学术道路。

不如归去!

学者的本位,应该在书斋和讲坛。自1920年10月梁启超完成这部《清代学术概论》,至1929年1月病逝,进入其学术思想后期的这8年多时间,梁启超的人生角色亦由一个政治家而转向一个纯粹的学者。1921年秋,他应南开大学之聘,从此开始了他的教授生涯,往返南北讲学,影响很大。1923年起,清华研究院成立,特聘梁启超为导师,他与王国维、陈寅恪、赵元任一起,成为清华研究院“四大导师”。这一时期也是他学术成就最丰富的时期,他在研究范围和研究方 法上都更明显地表现出古文经学派的特征,使用的考辨真伪、重新校释等方法。值得注意的是梁启超在清代学术史研究上的成绩,《清代学术概论》和《中国近三百年学术史》是公认的清学经典,而他的《戴东原哲学》、《戴东原著述纂校书目考》、《近代学风之地理的分布》等也反映着他的清学研究成就。

梁启超一生“善变”,而这一次的变化可以说根本的和深刻的。政治失意后在学术上寻找自己的位置,这或许是他无奈的选择,却也是他作为一个思想家和学者本所应该的选择。

梁启超:《清代学术概论》,上海古籍出版社,2000年版,朱维铮导读。

爱华网

爱华网