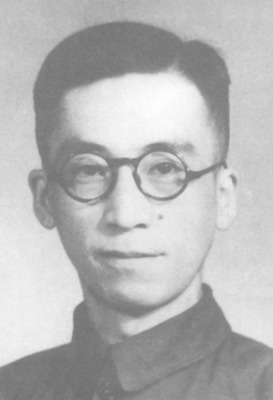

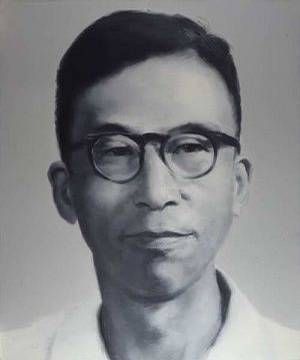

顾准(1915——1974),我国著名的学者、思想家,经济学家。早年毕业于上海立信会计学校。1935年加入中国共产党。1957年他发表了《试论社会主义制度下的商品经济和价值规律》,第一次提出了在社会主义条件下实行市场经济。后来,他两次被打成“右派”,仍然坚持理想和信念不动摇。在逆境中,他写下了《希腊城邦制度》和《从理想主义到经验主义》等著作,对革命胜利后所遇到的问题进一步进行了思考和探索。顾准不仅为我们留下了他的著作和思想,而且更重要的是他为我们留下了一种卓尔不群、独立思考的精神。1974年12月因癌症逝世。

顾准为什么说,中国人被辩证法坑害苦了?这是基于中国文化的特点说的。中国文化的特点是什么?从儒释道三家看,

第一个特点,就是思维的“大”。

这里的“大”,无限性。比如孔子说,学而时习之不亦乐乎。这里学习的科目是什么,没有限制,时间也没有限制,在任何时间学习任何东西。这算是什么话?这就是“无条件”的话。孔子还说,“君子不器”,这里君子虽然是限制,但是对物质的一揽子的否定,也是“无条件”的。这样就是大笼统的话。还说“君子和而不同,小人同而不和”,这好像是文字游戏。“和而不同”也是无条件的。和,不同是矛盾的,但是孔子最愿意把这样的矛盾性植入语言思维,这样就产生模糊性,这样也就是把一切“全”表达出来了。

第二个特点是“全”。

中国人是思维是很“贪婪”的。思维要把一切都包含进去。阴阳五行就是这样的,太极,无极也是这样,似乎一般性的表达都要把宇宙都装进去。在这种愿望下,中国人的表达追求“穷尽一切”,无所不包,无所不备。也就是说,“一句话要把一切说完,使别人无话可说。”,在这种目的性中,中国人追求对一切横扫。

第三个特点是,“或然性”。

因为上述的特点,结论部分只能是“或然性”的,不置可否。含糊其辞。这样也行,那样也行。但是一旦别人果然做的不符合自己的意思,就进行强制,把本来来自思维和语言的模糊,加到对象身上。在儒家那里,没有什么是确定性的,仁义礼智信是相互包含的,自我的状态没有确定性,自我对他者的礼仪没有确定性,也就是“随机应变”的,也就是“因人而异”“因地制宜”“具体情况具体分析”,在这种 指导下,任何事情都没有“准”,怎么都行,怎么都不行,最终陷入模棱两可,只能由权威人物强制裁决。

或然性,最严重的是“阴中有阳,阳中有阴”,概念不能是相互包含的,概念如果是这样,就是必然矛盾的。在这样的思想中,任何事情只能是或然性的。在互相依存,互相制约这样的模糊性中,到底什么是确定的?没有。在这样的或然性的背景下,是不会产生科学的。因为科学是确定性的。

第四是语言玄学。汉语是世界上最模棱两可的话。没有严格的时间规定性,没有时态的变化,汉语的“是”实际很难界定。“是'的不确定,就是”怎么都是”,“怎么都不是”,什么也是,什么也不是。君子和而不同,小人同而不和。结果是一样的。到底是君子在“和”的基点上,还是在“不同'的基点上?不置可否。小人也是这样,结果君子和小人一样。在这样模糊性的表达中,论语要强调的是什么?是前者,还是后者?

第四,中庸之道。中庸之道是其大无比的。已经包含着宇宙中的一切,而人要在一切中抉择一切可能性,这个最佳点是---中。但是人是不是可以真正知道一切?是不可能的。因为人不知道全是什么,就不知道”中“在哪里,不知道两极在哪里,也不知道“中”的位置。这样中庸之道实际是办不到的。只是一种想象力。实践中谁也办不到。

从中国文化的思维特点上,中国人已经是过于辩证法了。加上辩证法的进入,中国人就更加雪上加霜。就像在冰上倒油,再度陷入模棱两可之中。汉语就是一种辩证法的语言,什么阴阳,吉凶,得失,危机。。。都是辩证法的语言。世界上的语言只有汉语能把矛盾的词组成新的词运用。

中国人本来是先见到----矛盾现象,在中国人的眼睛中一切都是矛盾的,汉语处处表现出矛盾的思想,阴阳,就是中国人认识的最普遍的矛盾。中国人一开始思考,就被两种矛盾的东西揪住不放,所以,中国人都很难真正的展开思考的过程。因为一开始就被矛盾揪住不放,就像一抬脚就掉进泥沼不可自拔。中国人都很怕思考。因为思考是这样的苦恼,被两种矛盾扯来扯去,自己的心思不断撕碎,撕碎。

顾准还说,为什么欧洲人没有被辩证法坑害?是因为欧洲的逻辑学。逻辑学限制了所谓的大前提,小前提和结论的一致性,这样就始终在确定性中思考。西方人没有中国人这样害怕思维,因为这种思维是逻辑性的,是按照一致性的原理进行的,也在“不矛盾律”的支持下,把矛盾的东西踢出去,达到思维的清晰,确定。这才是科学产生的前提。科学就是清晰和确定的。所以西方的科学技术发达。当然科学技术的发达还有别的原因。

中国人的思维本来是不合逻辑。比如“仁义礼智信”到底第一是什么,下来是什么,再次是什么,这五个方面是如何安排的,秩序是什么,先怎么做,下来怎么做?都是模糊的。在把一堆东西置于思想之后,即使都是好东西,但是思维还是会迷惑不解。因为思维的秩序,逻辑不能建立。

中国人是玄学色彩很浓的。故意追求对思维本身和对象的“不确定”。这样反而是自得其乐的。不管思维的过程和结果是什么。孔子说,学而思并重,但是思维的方法是什么?如何思维,都没有交代。从论语看,孔子的思维不是逻辑思维,而是形象思维,感性经验到一般性的道理。“子在川上曰,逝者如斯夫,不舍昼夜”,孔子要现实的启示才能思考。而且要在特定的启示下才能思考,这种思考仅仅是认识了时间的流逝,而没有认识时间本身是什么。何谓时间?这实际不是思考,而是把一种现象移动到另一种现象中。是平移的。水流逝,时间流逝。月亮走,我也走。

老子的思维更加追求“大而全”,“高下相倾,前后相随,音声相和,动静相形,难以相成”。。。。“万物负阴抱阳”,“道生一,一生二,二生三,三生万物”,这就像上帝的安排那样自信。在追求“大而全”时,语言几乎是不可靠的,老子甚至怀疑语言的作用。“道可道非常道,名可名,非常名”。“玄之又玄,众妙之门”,这样开启了语言之外的虚无缥缈的思维境界。这却被中国人痴迷。中国人会是不自觉的玄学家。这也是集体无意识。不仅认为语言是不可靠的,而且思考也是不可靠的,一切的结论也是不可靠的。一个神是不可靠的,要多个神才能满足需要。因为追求“大而全”,就要任何概念填塞进去,任何对象包含进去,任何东西不遗漏,才能“大而全”,这种思维的“贪婪”是明显的。但是这种贪婪却没有“大前提,小前提和结论的一致性”,先是从阴阳矛盾出发,后回到两种矛盾的结果,要么是,,,要么是。。。此一是非,彼一是非,和而不同,同而不和,福兮祸所伏祸兮福所倚,。。。。。

佛学到中国似乎也被中国化了。也就是被矛盾化了。无常,模棱两可,出家还是俗家,最后是佛在心头坐,怎么都行,怎么都不行。佛学本身是严格思辨的,但是中国化之后,就把道学,儒学吸收进去,变成了此一是非,彼一是非,出家也行,俗家弟子也行。

基督教进入中国,就个儒家混搭起来,把孔子的思想和耶稣基督的思想混合起来,以儒学的概念和基督教的概念寻找契合,看什么地方是接近的,就像把陌生人和熟悉的人比较,鼻子是不是一样,眼睛是不是一样,这里是不是接近,那里是不是接近。。。。这样寻找亲近感,从而接受对方。但是基督教是严格的,一神,一信,一教,是不可改变的,这甚至成为历史上的教难。基督教在确定性中不改变自己的概念,而中国的文化会搅合,这样模糊各种概念,这使基督教抵制。

整体看,中国文化是在模糊性中,不要求什么绝对的确定性,可以是多神,可以是多种解释,这样中国人的思维模棱两可。思维一开始就没有限制,没有思维的过程,只有一个突如其来的结论,不管与大前提一致不一致。在这样的基础上,辩证法就更加使助推了这种思维的含糊其辞,这样才是顾准说的,“辩证法坑害苦了中国人”。

爱华网

爱华网