《落花生·许地山》读后感

文/小儒丸子

许地山(1893~1941),男,现代作家、崇尚西方文化的爱国学者。1917年考入燕京大学文学院,1920年毕业留校任教,1922年往美国入纽约哥伦比亚大学研究院哲学系,研究宗教史和宗教比较学,获文学硕士学位。 后曾研究人类学、民俗学等。1927年回国在燕京大学文学院和宗教学院任副教授、教授,同时致力于文学创作。“五·四”前后从事文学活动,后转入英国牛津大学曼斯菲尔学院研究宗教学、印度哲学、梵文等。

【文章分段】

第一部分:从开头第一、二两个自然段。

段落大意:作者幼时爱吃花生,母亲善于因势利导:从孩子感兴趣的事,引导孩子爱劳动,顺便交代了‘落花生’一文写作起因。亲情回忆从母亲开始、家教从母亲开始,似乎是情感的自然发展规律。读者如果看不出隐藏的东西,这篇文章很难读出个所以然来。

第二部分:从“晚上天色不太好,可是父亲也来了,实在很难得。”至“倒数第二段”。

段落大意表面上是“尝花生,谈花生”。再深入下去,似乎‘落花生’是父亲对人生哲理的领悟,这其实还是表象,主题还是围绕‘家教要谆谆善诱、要因势利导”,提倡启发式家教,教育的主要目的在于让被教育者‘自己立志”,这个才是关键。请看父子对话的最后部分,你就明白为什么了:

我说:“那么,人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人了。”父亲说:“对。这是我对你们的希望。”

第三部分:最后一段。

段落大意:“父亲的话牢记心上”隐含的意思是:‘人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人了’的志向是自己立的,但那是父亲引而不发的启发,作者要表达的是‘我记住了父亲对我的期待,我也一直这么做的,我更记住父母谆谆善诱的启发式教育方法,我要向天下父母推广这种方法。“落花生”这篇文章,是这样让“花生落地”的。

【中心思想】

以“家教需要谆谆善诱”为‘立意’来组织全文,以“家教的目的在于让子女水到渠成地树立劳动观念、立志”为主旨,文章就在这条暗线引领下展开、收束。立志与规定最大的区别就在于被教育者‘自愿还是被自愿’,“被自愿”就叫规定,作者认为‘被自愿’不叫家教,更不叫‘立志’。

作者以所谓自己亲身经历的家教,来说家长式并不是中国传统教育,中国传统教育其实有许多好的方式,比如谆谆善诱这种家教,作者认为其父母就做得很好。作者写这篇文章的目的就在此,并借此感谢、纪念父母,这是“父亲的话牢记心上”的文外之意,陶渊明说“此中有真意,欲辩已忘言”,作者要表达的大概是这个真情,作者认为“父亲的话牢记心上”结尾能提升白话文的品味、雅致。

【创作思路的解析】

《落花生》一文,被认为是极富哲理的文学。许地山在创作这篇小文的时候,也是把隐喻写得寤寐得很,这是西方文学的系辞方法。从西方式文法来说,很有文化味。作者期望以这样的文学理论来实践白话文水平的提高,来赋予白话文更多的文学性。

在许地山看来,最有文化韵味的是“父亲的话却深深地印在我的心上”,在他看来,有此一句,‘谆谆善诱的目的在于让学生立志于脚踏实地’这个主题,可以一切尽在“父亲的话却深深地印在我的心上”这句话的不言中。教学实践收到的效果却是:“花生一落、再落、三落’都没有落在‘谆谆善诱的怒地在于让学生立志于脚踏实地’这个主题中。

就许地山看来,第一、二段的真意是“从你们那么爱吃花生”而体现母亲善于因势利导孩子们爱劳动,这个重要主题词,却没有人看得出。

就许地山看来,文章主题部分的真意是“父亲明明要求子女怎么做人,却总是含而不露的逗”,直到作者自己说出“人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人了”这句话,作者在这里要说的是:家长、老师为学生立志,那叫被立志,被立志是强迫,在美好的事情,被强迫就会变味道,还是围绕“谆谆善诱”这个主题进行辨析。

全文没有“谆谆善诱”、“家教”这样的字眼,作者认为他对“谆谆善诱”似乎做到了面面俱到,包括作者对读者也是如此期待:读者应该明白谆谆善诱,应该明白我写给你们的文字,也是按‘父亲的逗’来逗读者的,你会得出“教育的谆谆善诱”真意,如果你得出来了这篇文章就是谈的‘谆谆善诱的目的在于让学生立志于脚踏实地’这个主题,你就终生不会忘记“《落花生》,这是篇好文章”这个判断。

【点评】

许地山在这篇文章中有个明显的硬伤。文章中有这样一段文字:

父亲说:“花生的好处很多,有一样最可贵,它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝头上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖出来才知道。”

许多学生对这段文字中“桃子、石榴、苹果”为什么就不如“花生”百思不得其解,老师也百思不得其解。这实在是许地山“引喻失意”的低级错误,一篇文章举例明显违背要阐述的主题,这中文章被称之为富有哲学含义的华文,我很是前怪。教材编写者,大脑进水了吗?

许多自认为极富教学经验的老师,一直认为:《落花生》一课中的“人要做有用的人,不要做只讲体面而别人没有用处的人”是全文的点睛之笔,体会了这句话的内容,也就弄清了作者的写作意图。紧紧围绕这句话引导学生展开讨论,“什么样的人是有用的人,”“讲体面是什么意思”,最后一直认为‘花生’应该落在“学生要把精力放在学习上,不要一天到晚把精力放在爱打扮、爱名牌、追明星”,这样跳跃,叫牵强附会,这不是思维训练,这叫误人子弟。

西方语音思维体系,只有在懂其语音者脑海里才有用。五四时期的文人,已经完全倾心西方文化,总认为西方文化、哲学、艺术、科技才是对的。许地山看来是白忙活了,许地山式的白话文看来也是白忙活了,到如今,我就没有看到白话文在训练思维能力上任何建树。诗云“思维式微,母语思维胡不归?昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。”

中华文化,是中华民族共同的精神家园。汉语语音、文字,是我们中华民族的思维基础、智慧基础、哲学基础、道德基础、人文基础,我们舍弃最高级的汉语字音立体思维方式理论之本——《系辞传》,而去逐西方为“干爹、干妈”之末,子曰:“非其鬼而祭之,谄也。读书人见《易经》不敢为,无勇也。”不认爹妈,被称之为悖逆,这已经是大是大非的问题了:不认本民族的文化、哲学体系,是卖国贼吗?我看比卖国贼还贼。

子曰“观其言,信其行”,五四文化,乏善可陈,可以休矣!!

附录:

落花生

——许地山

我们家的后园有半亩空地,母亲说:“让它荒着怪可惜的,你们那么爱吃花生,就开辟出来种花生吧。”我们姐弟几个都很高兴,买种,翻地,播种,浇水,没过几个月,居然收获了。

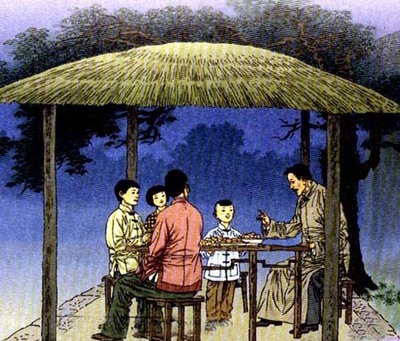

母亲说:“今晚我们过一个收获节,请你们父亲也来尝尝我们的新花生,好不好?”我们都说好。母亲把花生做成了好几样食品,还吩咐就在后园的茅亭里过这个节。

晚上天色不太好,可是父亲也来了,实在很难得。

父亲说:“你们爱吃花生么?”

我们争着答应:“爱!”

“谁能把花生的好处说出来?”

姐姐说:“花生的味美。”

哥哥说:“花生可以榨油。”

我说:“花生的价钱便宜,谁都可以买来吃,都喜欢吃。这就是它的好处。”

父亲说:“花生的好处很多,有一样最可贵,它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝头上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖出来才知道。”

我们都说是,母亲也点点头。

父亲接下去说:“所以你们要像花生,它虽然不好看,可是很有用,不是外表好看而没有实用的东西。”

我说:“那么,人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人了。”

父亲说:“对。这是我对你们的希望。”

我们谈到夜深才散。花生做的食品都吃完了,父亲的话却深深地印在我的心上。

爱华网

爱华网