针刺麻醉

有一次,我“倒霉”了,脸没有一点血色,肚子疼得很厉害,腰也直不起来了。我每次“倒霉”,都像大病一场。班长见我脸色煞白,就照顾我让留下,没有让我下菜地干活。

这天,正好赶上是我们班的帮厨日,班长说,你抽空到食堂去帮帮忙忙。

团部宣传队正在食堂排练节目,我和炊事班的人一边切菜,一边不时地看着宣传队的排练。

那天帮厨的任务是切茄子,而且,是放了好几天的蔫茄子,加上我切菜的手又潮,干活又走神,心不在焉,一不留神,就把自己的手指头切了,顿时,鲜血如注,吓得我不知所措,炊事班的人赶快过来帮忙,他们急忙解下我裤子上的钥匙链,使劲地把我的手指缠了起来,我飞快地向团部卫生跑去。

卫生队的军医全外出巡诊去了,只有江医生一个人在所里值班。

江医生是响应毛主席“六、二六”指示,从北京某个医院来兵团的。

她是一个老姑娘,五十多岁,一生没结过婚,性格怪怪的,有洁僻,爱干净,多会儿见到她,都是一尘不染样子,她眼睛不大,很爱笑,你见她的时候,永远是眼睛眯成了一条缝。

她善长中医,喜欢针疚,我的胃不好,经常找她给我扎针疚,我还跟她学着给自己扎过针,直到现在,我还记着她常给我扎的穴位:足三里,合谷什么的。

江医生为我的手做了紧急处理,清理了伤口,刚要包扎,伤口又像喷泉似的,顿时,纱布被鲜血浸透了。江医生一看这样不行,指着我的手指说:“你看,都落骨头了,恐怕要缝几针,不然,这个手指长可不好”。医生的话吓得我岂敢不从,看着露出骨头的手指,我真担心手指保不住,有些不知所措,只好任凭江医生怎么摆布。我只有一个想法,怎么处理都可以,只要别让我的手指残疾了就行。

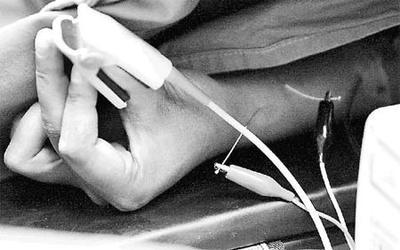

六十年代末,七十年代初,社会上时兴过一阵子针刺麻醉,我们团部卫生队也接受了这个新鲜事物,可巧就让我给赶上了。江医生在我的头部和手背扎了几根银针,算是麻醉了,她开始给我的手指做缝合手术。

江医生善长的是中医,对西医临床经验缺乏,对外科缝合手术也只是一般而已。俗话说,十指连心啊!江医生在我的手指上小心地缝着,每缝合一针,我的心就紧缩一下,针穿梭似地在我伤口的两边穿来穿去,就像从我的心脏穿过一样,仅仅缝合了三针啊,只见,我头上的汗珠劈哩啪啦地从脸上掉下来,此时的我,已经大汗淋漓了,手术结束了,我的衬衣已经没有一点干的地方了,头发也像刚从水里捞出来似的。

“针刺麻醉”啊!你这个新生事物,可真把我给坑苦了,几根小小的银针为我所做的“针刺麻醉”,险些让我疼背过去了,也可能这个新生事物对我不太适合,效果不太明显,我真是恭维不起,麻醉的作用对我失效,让我对如此神通的“针刺麻醉”从此失去了信心,我想,这辈子也不可能出现华佗再世的奇迹了。可想而之,在当时,我是在忍受了多么疼痛的情况下接受缝合手术的,疼得我,死的心都有了。

三十年过去了,我的手指到是没有落下什么残疾,但我确实亲身体验到了一次神奇的“针刺麻醉”,让我对它是那么的刻骨铭心,这又不得不使我连想起了我团某连一个卫生员,用针灸给附近一个老乡的儿子治疗聋哑病的事情,小小的银针能功破聋哑禁区吗?为了给哑巴孩子治病,她经常在自己身上做试验,找到第一感觉后再去给哑巴扎针。不管是刮风下雨,烈日严寒,她都一无返顾,在每天往返老乡家的路途中有她的执著的追求,有她不懈努力的脚步。不知是她的医德感动了上苍还是政治上的大力喧染,听说,奇迹真的发生了,“千年的铁树开了花,哑巴开口说了话”。为了给老乡用自制的中草药治疗烫伤,她更是不惜一切代价在自己身上做试验,她用滚烫的开水把自己的胳膊烫伤,将自制的中草药敷在上面观察疗效,纪录下用药的感受和变化,才给老乡使用。

时代造英雄,在那个年代,我们的知青战士赋予一种时代的献身精神!不是哪个人都能做到的,而她做到了,而且做得是那么出类拔萃。付出了就会有回报,“奉献”了就会有荣誉,她一下子生活在了五彩缤纷的世界里,辛勤的耕耘换来了数不清的政治光环,出席团代会、师代会、兵团代表大会,成为了在兵团战士中为数不多的一名无产阶级先进分子。

爱华网

爱华网