作者:小仲马1848年

译者:林纾

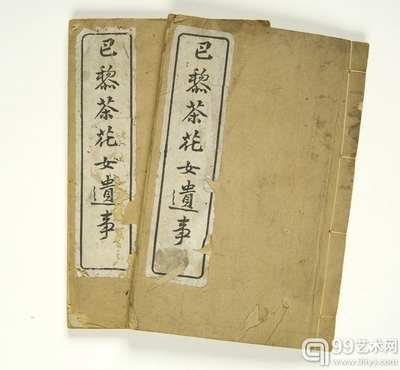

小仲马1848年原著,林纾、王寿昌(口述)1895年译。

一、林纾其人:

(一)生平

林纾,字琴南,号畏庐,别属冷红生,1852年出生于福建闽县(今福州)。

林纾自幼嗜书如命,五岁时在私塾当一名旁听生,受孰师薛则柯的影响,深爱中国传统文

学,从此与文学结下不解之缘。但由于家境贫寒、且遇乱世,他不得不为生计终日奔波。闲

时他也不忘苦读诗书,13岁至20岁期间校阅残烂古籍不下两千余卷。林纾小时候家里很穷,却

爱书如命。买不起书,就只好向别人借来自己抄,按约定的时间归还。他曾在墙上画了一具棺材,

旁边写着“读书则生,不则入棺”,把这八个字作为座右铭来鼓励、鞭策自己。这句名言的意思是

他活着就要读书,如果不读书,还不如死去。他常常是起五更睡半夜地摘抄、苦读。他每天晚上坐

在母亲做针线的清油灯前捧着书孜孜不倦地苦读,一定要读完一卷书才肯睡。由于家穷,加上读书

的劳累,他18岁时,患了肺病,连续十年经常咳血,但他卧在病床上还坚持刻苦攻读。到22岁时,

他已读了古书2000多卷,30岁时,他读的书已达1万多卷了。

1882年对于林纾来说是关键而又具转折性意义的一年-----从一个穷秀才一跃成为江南赫赫有名的举人。在摆脱贫困窘境的同时,他广结师友、饱读诗书。爱国心切的他,虽已过而立之年,却不辞辛苦,七次上京参加礼部会试。原本一心报效祖国的林纾"七上春官,屡试屡败"因而从此绝意于仕途,专心致志地走上文学创作的道路。1897年,已步入不惑之年的林纾捧着《闽中新乐府》和让洛阳"一时纸贵"的《巴黎茶花女遗事》译本开始了他迟来且丰硕的著译生涯。然而,林纾涉入译界却是极为偶然的事,他的译作如此畅销也在意料之外。当时恰逢林纾母亲去世,接踵而至又是妻子病故。魏翰、王寿昌等几位好友为帮林纾走出消沉的困境邀他一同译书。

林纾起先再三推脱,最后才接受了这一请求。《巴黎茶花女遗事》得到国人相当的认可,从某种程度上激励着林纾沿着翻译文学作品的道路继续走下去。在之后短暂的27 年生命里,他不仅用一腔爱国热血挥就了百余篇针砭时弊的文章;用犀利、恰切的文笔完成了《畏庐文集》《讽喻新乐府》《巾帼阳秋》等40余部书,成功地勾勒了中国近代社会的人生百态;而且在不谙外文的特殊情况下,与魏翰、陈家麟等曾留学海外的才子们合作翻译了180余部西洋小说,其中有许多出自外国名家之手,如英国作家狄更斯著的《大卫·科波菲尔德》、英国哈葛德的《天女离魂记》,俄国托尔斯泰著的《恨缕情丝》,西班牙塞万提斯的《魔侠传》,法国森彼得的《离恨天》,英国司哥特著的《撒克逊劫后英雄略》、笛符著的《鲁滨逊漂流记》等。这些西洋小说向中国民众展示了丰富的西方文化,开拓了人们的视野。它们牢固地确立了林纾作为中国新文化先驱及译界之王的地位。至此,林纾被公认为中国近代文坛的开山祖师及译界的泰斗,并留下了"译才并世数严林"的佳话……

(二)人格

1.真心

他把一颗真心掬给世人,以本色示人,从不屑于欺世盗名,终生不违背自己专一的信仰。

林纾一生真心待人,其对待友人的真挚之情尤其令人敬佩。林纾三十六岁时,他的同窗好友王灼三病逝。王灼三的妻子因家贫生活不下去而关门自缢。林纾闻讯,急忙破扉而入,救出王灼三的妻子,义气慨然地说:“先生即不禄,固有纾在也”。他不仅筹措了“四百金”供王灼三妻子日用,而且将王灼三遗子王元龙领到自己家,抚养了十二年直到娶妻成家。王灼三死后数年,林纾另一好友林述庵亦病逝,林纾又将述庵之子林阿状领到自家,抚养成人。

2.诚意

林纾人格之美,除了他的真心,还有他的诚意。凡是他认准的事,他都秉持一种诚笃的情意、顽强的意志去全力完成,不留一点遗憾。

琴南毕生从事的最重要工作是他的译业,他视之为自己服务国家的神圣岗位,孜孜不倦数十年。

3.勤奋

林纾人格美还在于他的勤。林纾一生勤学,勤练,勤作,一直到他生命的最后一息。

小时候,林纾因为家贫,食不果腹,却好学不倦,书声朗朗,他尝在墙壁上自作一画。画上有一口盖子尚未阖上的棺材,正前方站立着一个人,旁边还写着“读书则生,不则入棺”几个字。这就仿佛是他悬挂的座右铭,时刻勉励自己勤读。少小的林纾,简直把读书看得和生命一样重要。

青年时期,林纾不幸患上了咳血之症,长达十年之久,严重发作时甚至于沉湎病榻,饮食难进,亲眷好友都为他的身体安危时刻担忧,林纾却怡然不废吟哦,勤于作画,他在《石颠山人传》中自述尽管咯血不断,“然一日未尝去书,亦未尝辍笔不画。自计果以明日死者,而今日固饱读吾书,且以画自怡也”。这种病而嗜读与他少年时贫而好学一样,令人感动。

晚年,林纾虽已驰誉海内外,却勤奋一如其旧。友人陈衍戏称他的工作室为“造币厂”。原来他在书房陈列一高一低的两张桌子,一作画,一作文,左右开弓,钞票滚滚而来。可贵的是林纾有钱却喜好布施,倾囊接济天下寒士,委实是挣钱容易转手空,身后并无多少钱财留给后人。他最后归葬故土还是门生弟子凑钱操办的。

4.勇气

林纾深深痛恶当时军阀混战,草菅人命,祸国殃民。大帅吴佩孚作寿时,有人出重金请求林纾作画祝寿,遭到他断然拒绝。

林纾不仅不愿献媚权贵,而且敢于以生命为代价违抗他们的胁迫。大军阀袁世凯梦想登基称帝,四处网罗署名劝进之人,严复亦因此入彀。而林纾为了拒绝入阁,竟对反复来做说客的徐树铮说:“将吾头去”,誓死不做国贼帮凶。

如果说琴南对权贵的勇敢蔑视源于对他们的憎恶,那么他晚年勇于捍卫传统文化则来自爱。当时一股全盘西化的狂潮席卷天下,后生小子盲目崇洋媚外,将中华几千年的悠久文化视为毒瘤,明目张胆地要把孔子、古文之类国宝扫地出门。

更为难得的是,当他意识到《荆生》等小说以影射应对新文化阵营的攻击不仅方法失当,而且也有听信传言之处,即意识到自己也产生偏差后,就立即向各报馆打电话承认自己的过失。以致于挑起事端的双簧戏的主角之一的刘半农后来也自我检讨,承认他们“当初之过于唐突前辈”,故“被前辈教训两声,原是不足为奇”的事。

二、翻译特色

1.林纾译书的速度是他引以自豪的。口述者未毕其词,而纾已书在纸,能一时许译就千言,不窜一字。他借助他人口译来翻译的小说,其中的成功译作至今还具有生命力。

2. 中国化的语言和西方欧化句式的结合

史家称:“林纾之所以大受欢迎,首先是因为他那种对 本国文学的感受力和驾驭优雅古文的能力……这位文言大师和文学革命的反对者,为年轻一代人的想象力提供了至关重要的滋养品:几乎没有一位五四作家不是通过林译著作而最先接触西方文学”。也正因此,“‘五四’时期曾经猛烈攻击过林纾的那些进步作家,后来又一个个地站出来承认自己曾受过林纾的影响,林纾并不是不可救药的顽固派。”

因为林纾不懂外文,所以在翻译的小说中便不免有些脱离原意、不尽符实之处,比如他在《茶花女遗事》中便采用中国古典小说的笔调来描写,说亚芒愤恨离去为“拂袖而去”,读者写信责问他:“西装袖子如何拂得?” 又如,他描写茶花女灯下读小说为“挑灯夜读”,读者也表示异议:“茶花女香闺那里来的油灯?”他均无法作答。对林纾的译文,钱钟书的分析跟多数评论不同。钱钟书断言,林译“文体不是‘古文’,至少不是他自己所谓‘古文’,而是他“心目中认为较通俗、较随便、富于弹性的文言。它虽然保留若干古文成分,但比古文自由得多;在词汇和句法上,规矩不严密,收容量很宽大”。译文里有很大“欧化”成分。好些字法、句法简直不像不懂外文的古文家的‘笔答’,却像懂外文而不甚通中文的人的硬译”。

3.再次,林纾也期望能通过自己的翻译对他所不满的社会现象进行干预。从广义的角度看,林纾借翻译激发国人救国的志气和维新的热情,自然也包含着对社会现象的干预和针砭。但这毕竟有着更专门的主题和更系统的内容。而社会现象本身却是纷繁多样的,因此林纾有时又借翻译小说和译文序跋,对一个个具体的社会现象进行干预和针砭。然而林纾这一翻译动机表现出来的客观效果却几乎是功过参半。

我们应该旗帜鲜明地指出林纾思想上的局限及其在译文序跋中的表现,但我们不应因此全盘否定林纾借译书干预现实、针砭现实的整个翻译动机。总之,在近代这样一个国难日亟的严峻时代里,历史要求文学及时地为挽救民族危亡的事业服务。近代的文学家们也的确具有更为明显的功利主义文学观念。林纾同样如此,他没有以翻译为游戏,他确实把翻译视为自己报国救民的一种“实业”,这种精神是应该得到充分肯定的。这类小说也曾明显地激发过当时青年一代的反封建意识。这类翻译小说热情地歌颂了那些青年男女们坚贞纯洁、执著如一的爱情,从而传播了近代西方追求爱情自由和个性解放的新思潮,显然带有资产阶级启蒙文化的特征。茶花女渴求真正的爱情以及她与亚猛之间的爱情悲剧,不仅使青年读者们触目惊心地看到在西方这个所谓的文明国度里照样存在着世俗的门第观念、沉重的封建压迫,而且使他们从马克与亚猛的悲剧中认识到必须为实现自主的、真挚的爱情起而斗争。

三、《巴黎茶花女遗事》:

胡适还盛赞林纾所译的《茶花女》,认为《茶花女》的成绩遂替古文开辟一个新殖民地,比严复所云:“可怜一卷《茶花女》,断尽支那荡子肠”有过之而无不及。与原作相比胡适认为:林译的小说往往有他自己的风味。他对于原书的诙谐风趣,往往有一种深刻的领会,故他对于这种地方,往往更用气力,更见精彩。他的大缺陷在于不能读原文。但他究竟是一个有文学天才的人,故他若有了好助手,他了解原书的文学趣味往往比现在许多初能读原文的人高得多。

中国人看重的是这两部外国小说中的道德主题,西方的个性自由观念并未被真正接受。正因如此,<巴黎茶花女遗事>中蕴含的“反封建”因素没有在后来的中国现代言情小说中真正成长,而最终发展成为鸳鸯蝴蝶派等大众消闲读物。

|

四、我评《巴黎茶花女遗事》:

首先我觉得茶花是玛格丽特人格和性情的一个外化形象,茶花形姿优美,叶浓绿而有光泽,花型艳丽,同时茶花的花语也是爱和美德,凡此种种,都像极了玛格丽特靓丽的外貌和善良的品行。文中第一节说:“马克长身玉立,御长裙,仙仙然描画不能肖,虽欲故状其丑,亦莫知为辞。修眉媚眼,脸犹朝霞,发黑如漆覆额,而仰盘于顶上,结为巨髻。耳上饰二钻,光明射目。余念马克操业如此,宜有沉忧之色。乃观马克之容,若甚整暇。”而在玛格丽特最后的书信中也可以看到,她作出的牺牲是为成全阿尔芒的前程和他妹妹的幸福。由此可以看出茶花女内心的高贵善良。

身为风尘女子的玛格丽特,她的感情注定会有交易性质,在这样一个环境里,养成了她玩世不恭、纸醉金迷的生活常态,她知道自己不久将离开人世,这种即时行乐的表现就愈发明显。茶花女用表面的欢笑掩盖华丽外衣下脆弱的心灵,所以当亲年阿尔芒在她咳嗽到咯血时施以关切时,她感动了,因为其他人一直都无视她的健康状况。而在后来阿尔芒父亲的干预下,玛格丽特选择牺牲自以己成全阿尔芒的前途和阿尔芒妹妹的幸福,尽管会遭遇阿尔芒本人的误解甚至是报复,这样的苦果有一部分是因为她的善良。由此可见,在那样的一个社会环境下,再加上身份被礼教所不能接受,即使有万般无奈,即使再想抓住幸福,幸福只能越来越远,所以在玛格丽特人生最后的日子里,她几乎是在自我伤害和阿尔芒的报复中孤独痛苦的度过。这是被后人谈过很多次的社会原因。

此外,还可以从人心、人性角度去看。首先是马克,身为高级妓女,她的生活奢侈而浪费,欠下巨额的债务成为爱情的最大障碍,造成一个很不好的名声,人们也不会相信这样的一个女人会有真爱,后期有作践自己的身体,身体和心灵的双重压力,加速了马克的死亡。亚蒙则在马克最需要他的时候进行疯狂报复,当然可以理解亚蒙在报复的过程当中也是很痛苦的,这是由深深的爱激起的强烈的恨,但是我依然感觉亚蒙没有能够正确审视他和马克的爱情,结果落得两败俱伤,在马克死后,那种痛苦之情越发的深刻。可是昨天的伤害再也不会挽回了,真所谓“此恨绵绵无绝期”。

林纾在《巴黎茶花女遗事》中,以中国化的语言,描绘了茶花女的各种生活和感情,更能打动细腻的中国人,再加上五四时期涌动的个性解放思潮,在社会上引起很大轰动,这也是中西文化交流下的产物。

参考文献:1.【法】《茶花女》小仲马著李玉民译,上海社会科学院出版社,2004年9月.

2.【法】《巴黎茶花女遗事》小仲马著,林纾 王寿昌译 商务印书馆,1981年.

3.《林纾》,百度文库,2010年7月.

4.《林纾与他的“林译小说”》,周敬康著,文史杂谈,2002年第6期.

爱华网

爱华网