知道蔡省三先生会来,便特地上网找有关他的资料,不看不知,一看心里陡然产生了敬意!30年为中华民国的臣民,25年是共产党的囚犯,又有30多年身居香港。现年93岁的他,仍旧壮心不已,依然洋溢着满腔的爱国浓情.

见到他时,感觉老人的仪表很好,有儒雅气质.岁月的磨砺,在他的身上尽展峥嵘,曲折的经历让他对人生的品味多了几分世态啊!

他说话很有条理,语言简朴,待人彬彬有礼,和他合拍相片纪念时,他不时的道歉,说应穿西服就好,还好那天他打了领带,做事认真的态度,真直得学习!

他现在是国民党战犯最后一位啊!如他老去,一段历史便就止画上了休止符.虽说历史已然记载于册,但活着的人毕竟是历史再现.

和他在一起时间很短,但对我来说,感悟却是很深!

(下图:和93岁的蔡省三先生合影)

蔡省三资料:

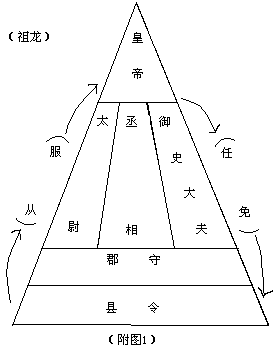

1919年农历四月初,在被誉为江西“四大名镇”之一的铅山县河口镇,年届五旬的商人蔡廷开老来得子。蔡老板肚里倒不出多少墨水,却请来镇上最有学问的私塾先生,为新出世的公子取名为希曾,号省三。显然,此名取自《论语》中“吾日三省吾身”名句,希望小孩像曾子一样有出息。

蔡老板在知天命年龄才得贵子,对他自是宠爱有加,以至于小省三长到五六岁还没有出过蔡家宅院,7岁还站着吃奶妈的奶。但蔡廷开毕竟经商多年,还有些见识,知道不能用庭院隔开幼儿对外面世界的向往,于是将8岁的省三送到镇上的小学读书,还给他买了很多连环画。正是这些色彩斑斓、神奇好看的小人书,帮助童年蔡省三养成了爱读书的习性,还懂得不少中国的历史知识。

抗战兴起后的1938年1月,国民政府军事委员会“战时工作干部训练团”张榜招生,在邻县贵溪读高中还差一个学期毕业的蔡省三,报名参考并取得了江西考区第一名的好成绩。当时,“战干团”的教育长是贵溪人桂永清。对这个荣登榜首的邻县小老乡,桂永清自然心生喜爱,当场拍板以头名录取。第二个学期,桂永清又破格保送蔡省三进入中央训练团受训。“中训团”的前身就是蒋介石培养军政人材的“庐山军官训练团”。

这期间,为了清理门户,国民党宣布停止其他一切派别和组织的活动,解散了CC系、复兴社,以三民主义青年团取而代之。蔡省三成了国民党“三青团”的第一批团员,并随同蒋介石、蒋经国等人在武汉一起举手宣誓。是年10月,“中训团”专设了一个“三青团”干部训练班,班主任又是桂永清兼任。时年20岁的蔡省三,被送进了前途看好的“青干班”,还担任了班干部。

仕途在望的蔡省三,“青干班”尚未毕业,武汉三镇就为日寇攻陷,“三青团”中央匆忙地将学员按籍贯分配到各地。蔡省三是个与众不同的“人物”,连老蒋对他都有几分印象,于是被钦点派往赣南筹建“三青团”江西省支团部,同时协助蒋经国在赣南开展工作。

蒋经国在赣州城的专署所在地卫府里见到蔡省三,热情地握住他的手:“省三,你来了赣南,我算是有了个帮手。”蒋经国与他聊叙旧情后,说道:“省三,你有特长,就当宣传大队长吧。”

蔡省三搞宣传可谓如鱼得水。他领着一帮人又是刷标语、演街头戏、唱抗日歌,又是在报刊上撰写文章、组织巡回演说,为蒋经国的“建设新赣南”运动摇旗呐喊,深得蒋专员的赏识。1940年“五四”青年节,蒋经国派出慰问团赴粤北、赣北、浙东等地,以慰问为名扩大政治影响,蔡省三带着宣传大队随行浙东,一路上举行慰问演出,算是出尽了风头。就是在这次劳军期间,一位叫曹云霞的女子,闯进了蔡省三的生活。

籍贯湖南耒阳、出生于行伍世家的曹云霞,于1939年考入蒋经国开办的“三青团江西支团部干部训练班”,与王升、章亚若等人成为第一批学员。让蒋经国大为赏识的是,曹云霞掌握了一手双枪射击的绝活。这个豪爽侠义的湘妹子,随蔡省三赴前线慰劳回来后,径直找蒋经国申请与蔡省三结婚。蒋经国当即批准,并应允为他们主持婚礼。从此,这对年轻而雄心勃发的夫妻,紧紧地傍住“蒋太子”这棵大树,更加卖力地工作。

1941年5月,国民党江西省政府主席熊式辉批准创办《江西青年日报》,由蒋经国任社长。蒋立即提名蔡省三担任总编辑。掌控报社实权的蔡省三,煞费苦心地把报纸办成了宣传蒋专员在赣南“辉煌政绩”的舆论工具。

风华正茂的蒋太子在赣南轰轰烈烈地干了几年,留下了一番毁誉参半的业绩。为了培植亲信,为日后步入中国的政坛高层奠定基础,在蒋介石授意策划下,离开赣南后的蒋经国于1943年12月在重庆创办“三青团中央干校”,名义上由蒋介石任校长,而实权则操纵在教育长蒋经国手中。蒋经国将蔡省三任命为“中干校”支团部书记,主持干校的组织建设和政治思想工作。蒋经国曾对他说:“省三,我从赣南来的老朋友不多,你可要为我挑大梁哟。你是战干团第一期出身,有办团经验;你的理论功底也不浅,能够讲透三民主义,你又擅长于宣传鼓动。所以说中干校的组织和思想建设工作由你来抓。”

蔡省三感激蒋经国的信任,将这种政治上的殊荣化为勤奋工作的动力。他围绕着“蒋太子”的旨意,对如何以“组织建设”和“思想冶炼”为杠杆,着力培训“太子系”干部人才,协助制定了一整套工作方案,包括二十年远景规划。蔡省三等提出的办校口号是:“我们干校是第二黄埔,是政治黄埔”,办校宗旨是培养“三高”人才,即“高层的领导才干、高深的政治素养、高超的技术能力”。

在蒋介石的高度重视下,重庆三青团中央干校办得颇有声色,也集中了一批青年干才。后来成为国民党中央常委、“行政院”院长的李焕,“中宣部长”、《中央日报》社社长楚松秋,台湾省党部主任潘振球,台北市党部主任易劲秋等人,都曾是“中干校”的学生。

蔡省三作为“太子系”中从赣南来的中坚人物,抗战胜利后理所当然受到了重用,以至时人有“省三兼四职”之说:国民党中央干部训练委员会专门委员;总统官邸会报宣传小组“中外文化资料供应总社”总经理;国防部戡建总队设计委员;中华印刷出版总公司编辑主任。以上的这些职务看似并不令人眩目,其实每一项都超出了少将或厅长的职权。

感恩于“蒋太子”的倚重和恩宠,蔡省三更加死心塌地为蒋氏王朝卖命。1949年春末,当许多国民党军政高官安排家眷逃往台湾时,蔡省三却主动向蒋经国要了个官——“国防部”青年救国军赣东青年服务总队少将总队长(没有多少正规部队),带着他的“双枪女将”夫人,回到老家江西上饶一带打共产党的“游击”。扛着少将牌牌的蔡省三苦捱了5个多月,还没来得及施展他的“军事才能”,就在与人民解放军的交锋中兵败被俘,这年他才30周岁。

蔡省三于1951年6月被江西上饶法院判处死刑缓期执行。之所以没有立即处决他,是考虑到他本人没有什么血债,加上他是蒋经国的重要幕僚,知晓许多国民党军政机密。

蔡省三是极为精明的,深谙“好汉不吃眼前亏”的道理,所以在表面上十分顺从监管人员,让人感觉他的表现在江西第三监狱的几千名重刑犯中算是好的,因此在1954年被改判为无期徒刑。

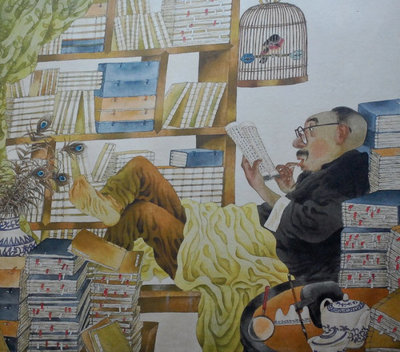

同许多被俘的国民党将领一样,蔡省三是在20余年的服刑生活中,通过许许多多耳闻目睹的事实,在受到无数次强烈的思想震撼后,渐渐发生转变以至于从思想上彻底投向共产党怀抱的。曾与溥仪、黄维等人同为“难友”的蔡省三,在监狱里苦读马列著作和《毛泽东选集》,写下了1000万字的笔记,还多次向犯人作辅导报告。“文革”期间,他竟然以一年时间的艰苦努力,编纂了10万字的《毛主席论国民党反动派语录》。蔡省三还在抚顺战犯管理所担任了战犯学习委员会主任一职。

1975年3月18日,中央作出了“特赦全部在押战争罪犯”的决定。从此,蔡省三获得了政治上的新生。当时,蔡省三与其他在押战犯一起收听中央人民广播电台的“新闻和报纸摘要节目”,大家相觑许久后,蔡省三猛地站起来,以抑制不住的激情振臂高呼:“毛主席万岁!”“共产党万岁!”

在“十人赴台”的风波中

更使蔡省三和全体特赦战犯为之激动的是,同年3月23日,叶剑英、华国锋等党和国家领导人在人民大会堂集体接见了他们。在得知这一喜讯之前,战犯们议论着要给毛泽东主席写一封感谢信,众人一致提出由才思敏捷的蔡省三担当此任,蔡毫不推辞,以半天时间一气写成。在接见中,由战犯中职务最高的黄维宣读了这封信,并请叶剑英转呈毛泽东。

当晚,毛泽东看了这封信,立即批转“发至全国团以上干部传阅”,还指示给每个战犯补发200元零用钱。

获赦后的蔡省三,总在心里考虑这样一个问题:自己年龄不算大,身体也好,下半辈子的人生道路怎么走呢?在历经了思想上不知道多少次剧烈碰撞之后,他终于得出了一个大胆而新颖的想法:到台湾去!去看看那里的情况。

这一念头,并非蔡省三心血来潮,而是源于一定的现实基础。他知悉中共中央对于释放全部国内战犯的方针中有这样的指示精神:“对特赦的全部在押战犯,每个人都给公民权,有工作能力的安排适当工作,有病的享受公费医疗,丧失工作能力的,养起来,愿回台湾的,可以回台湾,给足路费,提供方便。走了以后愿意回来的,给以欢迎。”另一方面,自己在台湾有许多故旧朋友,特别是向来器重自己的“蒋太子”在台湾地位非同寻常,到那里去不是回“老家”吗?

让蔡省三感到兴奋的是,还有一些获释战犯也想到台湾去,不过这些人都有妻子儿女在台湾。

中共中央有关部门很快批准了蔡省三等人去台湾的申请。申请者共有十人,除蔡省三外,其余九人的大致情况是:

王秉钺,71岁,曾任国民党军第五十一军中将军长,有母、妻和四子女在台。王云沛,70岁,原国民党浙江保安司令部少将副司令,妻子儿女在台湾。段克文,68岁,曾任国民党军统局少将专员,其侄儿在台。周养浩,69岁,曾任国民党军统局西南特区少将副区长,1949年在昆明被俘,有7名子女及妻子在台。张铁石,61岁,前国民党六十八军政工处上校处长,其母亲、妻子和三个子女居于台中。陈士章,74岁,在十名申请赴台的战犯中年龄最大,原为国民党第二十五军中将军长,有妻子和4个子女在台湾。赵一雪,67岁,前国民党军二八一师上校团长,因自小由叔父养大,赴台目的是会见叔婶。张海商,68岁,前国民党二0四师上校团长,有妻子和两女一子在台湾。杨南屯,70岁,前国民党一五0师上校团长,1948年在徐州被俘,有三个子女在台湾。

以上十名获释人员在得知他们的申请被批准后,曾对记者谈话表示:申请去台是探亲访友,与家人团聚,或将家人接返大陆。除此未负任何政治任务和政治目的。蔡省三在台湾没有亲属,他表示是赴台拜望故旧朋友。与其他人相同的是,10名申请赴台人员都对中共的人道主义政策赞不绝口。

蔡省三赴台的准备,是特意到王府井大街买了一套杭州刺绣,打算送给老上司、老朋友蒋经国。

4月中旬,蔡省三等十人离京赴台前夕,中共中央统战部在北京全聚德烤鸭店设宴饯行。副部长童小鹏等在同他们的酌酒话别中,重申了党和政府“来去自由,言论自由”的方针,一再表示:“政府不委托你们任何事情,只希望你们早日到台湾同亲人团聚。去了以后愿意回来的,政府照样欢迎。”是月13日上午,蔡省三、王秉钺等十人离京时,童小鹏等中央有关部门领导人,以及杜聿明、郑洞国、侯镜如等许多人士到机场送行,有的嘱托到台湾后向好友致意。

蔡省三是赴台人员中年纪最小又最活跃的,登机之前,他笑着问童小鹏:“童副部长,我的亲人都在大陆,我到台湾之后,若是让亲人申请去台湾,可以吗?”

童小鹏语气肯定地作答:“我们的政策是尽可能照顾亲人团聚,在政策许可的范围内,能够做到的,当然可以。”

蔡省三等赴台人员无论如何没有想到,台北当局对他们的回归采取了不理、拖延的拒绝态度。尽管香港的所有报纸大篇幅地报道这一重大新闻,美联社记者还发表了“这可能是预兆对台湾作出新姿态”的评述,但台湾岛内的新闻舆论对此三缄其口,甚至查禁进入台湾的登载此类消息的港澳报纸。直至4月底,台湾《中央日报》才报道:“获中共释放的所谓‘战犯’,皆系中共统战工具。此番申请入境应公开表示其反共反毛,万里来归的明确立场。”台湾的继任“总统”严家淦在一次记者招待会上则说:“政府欢迎一切反共分子到台湾来,但不让共产党间谍和统战工作人员进来。”于是,这些昔日国民党的重臣名将,先是被国民党当局晾在香港,而后来又被诬蔑为中共的“间谍”、“统战工具”,不准回台湾与亲人团聚。合众社发自台北的一则电讯称:“台北政府深感厌恶中共竟选在国葬之时(指蒋介石不久前去世),遣派10名前国民党军官返回台湾。”

台北当局的举动,受到了海内外舆论的一致谴责,也引起赴台人员的极大愤慨。而敢于向国民党当局作出投枪匕首式的诘问的,还是蔡省三。在张铁石惨死香港富都酒店之前,蔡省三就在香港报纸上撰文,揭露台北当局的卑鄙举动:“显然的,台湾对于‘十人回台’,确乎事出有因,早在听到中共特赦战犯的消息后,一方面紧急封锁新闻,一方面慌忙地清理‘忠烈祠’里的牌位,因之穷于应付。”针对严家淦在记者会上的讲话,蔡省三与周养浩等人接受法新社记者采访时严正地表示:“要我按照台湾的要求发表所谓的反共声明,那是完全违背我的天地良心的,我不会这样做!我们不能向对待过自己很好的人反咬一口。”

蔡省三的文章和谈话,不啻是对国民党一片谴责之声中震憾人心的最强音。于是,蔡省三成了台湾某些反对势力的攻击目标,被国民党当局“大陆工会”、“海外工作会”“情报局”列为“最无耻和富有破坏力的中共统战走狗”。这些材料毫无疑问地送到了台湾的铁腕人物、“行政院长”蒋经国那里。蔡省三当然知道这一点,干脆给蒋写了一封信,情词恳切地劝老上司对问题要考虑周全,不可做得太绝。信中写到:“王秉钺等人都是国民党的老干部,曾为国民党出生入死,最后战败被俘。现在当局却不让他们‘归家’,还反说他们是间谍和统战工具,这样做怎能不使那些还在为当局效劳的军政人员感到寒心?”

蔡省三对于台北当局的“口诛笔伐”,于蒋经国等人无疑是沉重的一击。香港有报刊透露,蒋经国曾对其亲信、总政治部作战主任王升讲到:“这个蔡省三呐,叫人最伤脑筋!”王升则摇着头说:“不理他就是,国府决不能让这些人回台。否则,我们的心理防线就会被摧垮。”

针对台北当局对赴台人员采取“拖”字诀的做法,蔡省三自告奋勇充当了以积极行动申请入台活动的组织者和领头人。从4月下旬起至6月初,他与赵一雪、杨南屯、张海商等人,频频地向台湾在港的“中华旅行社”申请办理去台手续,还找到台湾“港九救济总会”负责人谢伯昌,提出愿意找人担保去台。在这些场合中,蔡省三每一次都据理申辩并进行严正交涉。

台北当局对于“十人回台”采取了继“拖”字诀之后的反对行动:一方面全力组织反共舆论,诬蔑中共放出十人去台,为的是向岛内施展统战阴谋;另一方面,又多方私下接触申请去台的人员,让他们离开中旅社安排的帝国酒店和兰宫酒店。不久,张铁石由大陆发给的路费全被骗走,其在台家属因受到特务恐吓而不敢为张担保,致使张在绝望中自缢而亡。

蔡省三在得知张铁石自缢身亡的消息后,同赵一雪、段克文二人来到九龙公众验房办理了认领张铁石尸体的手续。怀着悲愤之极的心情,蔡省三不断地向来访的记者发表谈话或声明,谴责台北当局的绝情寡义,将这种卑劣手段斥为“丧失人伦的不义之举”。

张铁石惨死后,台北当局面临着更加不利的局面,也使其余九人回台更加困难。这些人隔海空思量,两眼泪汪汪,在认定回台无望后,只好另觅他途。几个月后,去台人员有的返回大陆,有的辗转去了美国,留在香港的只有蔡省三一个人了。

一只为真理呐喊的“喇叭”

蔡省三得以滞留香港,并非那么容易。起初,他被港府移民局批准在港延期留居半年。后来他陆续办理了八次延期手续。直到1982年9月,已办完届满七年的延期居留手续,才依照港府的有关条律成为了香港的“永久居民”。

蔡省三留在香港也面临着防不胜防的危险。在滞港期间,他由中旅社安排在九龙尖沙嘴帝国酒店住了160天,后来又几次搬居。之所以居无定所,是从个人安全考虑的。后据蔡省三著文记述,他在香港几乎每天从早到晚,都有电话或记者登门采访,常常出现打来恐吓电话或深夜敲门的情况。有的电话明确讲道:“告诉你听着,我们对你的一些言论很反感,你真是变成中共的统战走狗了!你在攻击国府,我们要对你采取行动!”还有一些报纸,几次刊出蔡省三“在港失踪”、“账目未清,神秘消失”一类的报道。

为了在港久居能有经济来源和生活上的方便,蔡省三想到了远在江西的妻子曹云霞,便向有关方面申请曹来港居住。曹云霞早年亦为蒋经国的部属,同小蒋的关系不亚于蔡省三,又是时任台湾总政治部作战部主任王升的同学。而且,曹云霞懂得中医,可以挂牌开店。所以,蔡省三很需要妻子的协助。就这样,曹云霞于1975年11月到达香港。夫妇俩在太安楼挂牌开设了一家中医诊所,以自制的成药问诊开方。蔡省三则以主要精力撰写回忆录和报刊所需要的文章。夫妇俩共同确定了自身旨趣的“座右铭”:

为大众健康尽力量,

为历史作证写回忆,

为正义发言作文章。

蔡省三去不了台湾,也就不回大陆留在香港。他的想法是,要利用手中的笔说话。他觉得自己应该是一只喇叭,一只为真理呐喊、为历史作证、为人民发言的公正而客观的喇叭。蔡省三对老妻坦露心迹:“要说做一只为真理呐喊的喇叭的话,我这只喇叭不为任何人所操纵,它只属于真理。”

蔡省三是这样说的,也是这样做的。他曾经生活在国民党的高层军政社会,洞悉国民党的思想体系和政治内幕;又在共产党的底层社会生活了20多年,切身地体会到广大民众对共产党那种源自内心的拥戴。他在25年的服刑生涯中苦读了大量的马列毛泽东著作,写下了上千万字的心得笔记,其思辨能力有了质的飞跃。加上蔡省三是从国共两党半个多世纪的风风雨雨中走过来的,历经了太多的生生死死和恩恩怨怨。这些无疑使他已经彻底摒弃了政党与派别之间的偏见和个人的恩怨,使之没有了为党派和个人所不容的担忧和顾忌。

以蔡省三的特殊身份和特殊经历,这位在“十人来台”事件中又令人瞩目的人物,引起了港澳一些报刊社的看重。有着世界“四大华文报刊”之一殊誉的《新报》捷足先登,与蔡建立了联系。该报专门开辟了一个“蔡省三专栏”,要求蔡省三每天提供一篇文章,或是对过去的经历进行回忆,或是对国际国内大事加以评论。《新报》在全球4个国家和地区同时出版,发行量很大。蔡省三成为香港的第一个署名专栏作家。《蔡省三专栏》办了整整14年,发表了数千篇文章。蔡省三认真践行“不为任何人操纵,只属于真理”的格言,在文章中立场公允,坚持正义,不为个人所喜而溢美,也不为个人所恶而随意贬诋。他思维的敏锐性和深刻性,还有对事物认识的超前性,是一般作家和评论家难以比拟的。

最能体现蔡省三“凭良心说真话”的,是他对于战犯生活的回顾。他曾在文章中写到:自己被俘后与其他国民党将领一样,做好了接受共产党精神折磨与肉体摧残的思想准备。然而,当他们以战争罪犯身份走进监狱大门时,没有“品尝”到管教干部对这些“双手沾满人民鲜血”的战犯们说过的一句侮辱性的话,更不用说刑罚折磨了。在让战犯从事力所能及的劳动改造时,管教干部无论官大官小都和他们一样地干。所长、政委带头挑水浇菜。蔡省三还清楚地记得,在一次劳动中自己不小心砸了脚,所长金源立即背起他到医务所包扎上药。战犯管理所在生活上对战犯们更是仁至义尽。三年困难时期,国家的最高领袖们几个月不知肉味,他们却吃到了“三菜一汤”、牛奶面包。当战犯们看到管教干部顿顿吃着黑窝窝头和咸萝卜干时,有的人含着泪央求管教干部:“把我们的面包肉菜分给你们吃吧!”

“我们可以不怕死,但应该惧服真理。正是共产党人宽广的胸怀,高尚的人格,使我们这些在战场上宁死不降的文臣武将,在真理面前举起了双手。”这是蔡省三通过文章传播的喇叭之音。

蔡省三的“喇叭”之音,打动了许多人的心扉。《蒋经国传》的作者——著名作家江南,为写《蒋经国传》曾多次采访蔡省三夫妇,并与他通信120多封。江南为蔡的渊博知识和非凡经历所折服,谦称自己是他的“徒子徒孙”。1984年,江南遇害后,蔡省三愤然从江南写给他的书信中挑出40多封,在报刊上公诸于世,以正视听。不少人为蔡省三的这一举动捏着一把汗。台湾电视台台长胡兆阳,慕名到香港求见蔡省三,与之相见的第一句话就是:“蔡老,我是读了你的文章才进一步了解大陆、了解中共的!”更有趣的是,以研究“政治洗脑”而获博士学位的美籍华人陈闽,其代表作竟是《从蔡省三文章论中共的“洗脑”效果》。陈闽与蔡省三原本不熟,是蔡的那些文章,让陈闽真切感受到蔡省三的确是一只敢说真话的‘喇叭”。

我以我血反“台独”

作为名气日盛的政论家,蔡省三的思想具有很强的敏锐性和准确的预见性。在邓小平“一国两制”思想刚一提出时,他就作出了震聋发聩的响应。1981年4月6日,蔡省三接受《动向》杂志记者的采访,发表了《从国民党十二大谈中国统一问题》之文章,就国共在新时期的再次合作提出十项建议,其中多项提议令人耳目一新。

“台湾作为中华人民共和国实行自治的特区,在这个特区内,尊重国民党的领导地位,国民党可以把三民主义的方针政策在台湾推行。”

“大陆承认国民党的合法地位,参加全国政治协商会议,国民党可以在大陆设立机构,进行民主党派的合法活动。”

“取消对国民党的政治歧视,废除前‘党、团、军、政、宪、警、特’的历史成份和帽子,在大陆一律享有公民权,也允许他们迁居台湾。”

……

蔡省三的“十项建议”发表后,在台湾和香港引起很大的轰动,不少评论家讥笑他“异想天开”、“白日做梦”。可是这些人决然没有想到,同年4月21日,国内《大参考》加按语全文转载了蔡省三的文章。

就在半年之后的1981年9月30日,叶剑英委员长发表关于台湾回归祖国,实现和平统一的九点方针政策。这使蔡省三夫妇欣喜若狂。因为叶帅的九点方案中,有四条与蔡的“十项建议”几乎相同。港台的一些报纸纷纷评论说蔡与叶在回归问题上“英雄所见略同”。蔡省三则惶恐不安地表示:“蔡某人岂敢与叶帅同日而语?”尽管蔡省三表现得甚为恭谦,但在事实上他是具体论证“一国两制”的第一人。

蔡省三想回台湾看看,而台湾当局不让他去,并设置许多障碍。但蔡省三夫妇并无太多的抱怨,反而从情和义上说出了自己的肺腑之言:“中国人是最重情义的,相信台湾和经国先生最终是会让我们去,去了看看能谈谈心当然最好,暂时不能谈也没关系。”“我们渴望见到经国先生,也盼望他来大陆走一走。”

蔡省三夫妇的话是那样的恳切、诚挚和礼让。无怪乎每年的农历六月初六,蔡省三都要把从北京带来的准备送给蒋经国的杭州刺绣,在太阳底下晒上半天。1983年春节前,蔡氏夫妇给当年的证婚人蒋经国写了贺年卡,并附有一副对联:“喜看干戈化玉帛,常留佳话在人间。”

令人欣慰而又遗憾的是,国民党当局终于在1987年10月宣布:民众可以探视三亲前往大陆。被政治对立面分居于两岸的民众,终于迎来了可以相聚的一天。然而,就在迈出这历史性第一步后不到三个月,蒋经国便因病与世长辞。蔡省三夫妇喟然长叹:“假如经国先生多活几年,两岸的局面可能会是另一番景象。”

蒋经国虽去,可他的旧部、学生蔡省三夫妇并没有停止为祖国统一的奋斗。蔡省三曾对采访他的记者说:“我们这一代人经历或造成了民族的分裂,祖国的统一也应当由我们这一代人去奋力完成。”

1991年12月,台湾作家联谊会邀请蔡省三以“自由作家”的身份访台,并要求他不公开露面,不发表言论、演说。显而易见,国民党当局已经不把蔡省三当“自己人”了。

蔡省三这次访台的最大收获是见到了章孝严。蔡是其母章亚若的入团介绍人,曹云霞与其母又是“青干班”的同学,这个中关系着实不一般。

1992年2月9日,《人民日报》海外版第五版头条位置刊发了《港澳八十六个社团举行反“台独”大会》的消息。正是在这次声势浩大的反“台独”大会上,蔡省三登台演说,猛烈地批斥“台独”分子的倒施逆行:“台独分子,争乱、争权、争独、争卖,这些人在台湾不得人心,受到大多数人的反对,便向外卖身投靠,与主张分裂中国的外国政客互相呼应。去年民进党把‘台独条款’列入党纲之后,在‘国大代表’选举中大败,这就证明‘台独’不足畏;今年‘台独’分子在‘立法委员’选举前虽然又耍出新花招,但‘台独’分子是不会得逞的。”

这位75岁的政论家在演说完毕,用带来的小刀割破手指,写下了“坚决反对台独”的血书,高扬在手对民众喊道:“我是要把它递送到台湾去的!”

这年的12月13日,蔡省三果然带着代表团前往台湾,向国民党中央党部,向李登辉递交“血书”,以表达他和广大港澳民众坚决反“台独”的意愿。

1995年1月30日,时任中共中央总书记、国家主席江泽民在新春茶话会上,发表了《为促进祖国统一大业的完成继续奋斗》的重要讲话,提出了“八条主张”。蔡省三夫妇积极地予以响应。在《蔡省三专栏》中,连续发表了《江泽民“八条”面面观》、《“江八条”再倡结束敌对》等数十篇文章,提出要制“独”,防止“台独”泛滥;要促谈,实现两岸沟通;要尚“和”,结束政治对立;要助“通”,实现直接三通;要施“压”,给台湾当局形成一定的压力。这些文章还呼吁李登辉要以“江八条”为新契机新起点,在一个中国的前提下,进一步激发台湾当局提升理性,加深谅解,以良性互动来推进民族的统一大业。

回顾蔡省三的人生之路,可以分为三段:30年为中华民国的臣民,25年是共产党的囚犯,又有30多年身居香港。如今,这位古稀之年仍旧壮心不已的老人,依然洋溢着满腔的爱国浓情

爱华网

爱华网