什么是“解构主义”?

严春友

【按语:“后现代”、“解构主义”是国内知识界相当流行的词汇,然而存在着根本的误解,在媒体、艺术和文学领域尤其如此。他们把后现代主义或解构主义简单地理解成“破坏”、理解成“无意义”。他们这种理解不过是道听途说,与后现代的实质风马牛不相及。描述后现代主义思潮的文本就摆在那里,为什么不去读一读呢?如利奥塔的《后现代状况》和德里达的《书写与差异》,两本书的文字并不难读,特别是德里达的文字很有气势,思路也非常清晰。

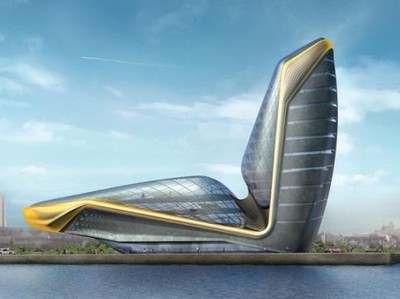

【法国巴黎后现代艺术展览中心“蓬皮杜艺术中心”外景。严春友摄,2006年10月20日】

前几天法国马赛大学艺术系主任高利耶教授来举办了一次讲座,讲的是《法国艺术三十年》。讲完以后,有艺术学院学生说,后现代艺术就是无意义,“我作的曲子都是无意义的”。这种说法既不是后现代的精神,也没有概括出高利耶教授讲座所展示的艺术精神。高利耶教授所讲述的那些后现代艺术,并非要消灭意义,恰恰相反,那些艺术作品是要启发人们去思考、去追寻,以至于觉醒。这些后现代艺术与传统艺术相比负载着更多的意义,更着重于引导人们去进行独立思考。

那位同学所说的话自身也难以成立:既然她在作曲,那就一定有意义,作曲本身就是意义;如果没有意义,你为什么要作曲呢?既然作曲,就是在表达什么,也就是在表达意义。如果你作的曲子是没有意义的,那就只能是噪音——不!即使噪音也有意义。

假如作品是没有意义的,那么你为什么不是任何时刻都可以有作品产生呢?为什么你的作品每一个都是不同的呢?这些不同难道不就显示了意义吗?

按照解构主义的思路,并不是说作品没有意义,而时说作品的意义是多重的,也不是由作者完全决定的,即:不存在一个像实体那样的真理或意义固定在文本里,等待着我们去理解就行了。相反,对文本的理解过程就是一个创造的过程,也是意义发生分叉的过程,正如文本自身内部的意义也在发生着分叉一样。

鉴于上述,特将旧作发表在这里,它是对于德里达《书写与差异》一书思想的概括,以正视听。】

“解构主义”这个词,在国内很是时髦,被看做是后现代的核心思想,人们将其理解为“破坏”,意思好像是要拆除一切既定的结构。实则不然,解构主义并不仅仅是破坏,而是同时在建构着。许多人动辄德里达如何如何,实际上对他的思想并没有完整把握,存在着很多误解。解构主义代表人物德里达所倡导的“解构主义”与上述理解相去甚远。

在他看来,解构,就是以非哲学的态度来思考哲学,即:要超出哲学,就必须以某种非哲学的方式超出。在哲学中本来也存在着非哲学的活动,如当我们思考哲学是什么的时候,这种思考本身就不是哲学的。一般地说,任何思考本身都存在着与思考本身相异、甚至相对立的东西,都会超出其本身,这种超出不能还原为所要思考的东西,我们对于理性、哲学和人本身的思考,不能还原为这些东西本身。

在对待哲学的态度上,解构主义诚然要批判形而上学的错误,但另一方面它又不主张否定哲学,哲学并不像有些人所说的那样已经过时。在哲学与非哲学之间不存在绝对清晰的界限,或者说这个界限是相对的、移动的,因而我们无法在哲学与非哲学之间做出选择。一般地说,对于任何问题也都不能简单地做出“是”或“否”的断言。毋宁说,解构主义是一种妥协和和解的策略,德里达称之为“双重约束”,这是因为事情的复杂性、多重性所致,更是因为事情的矛盾性所致:我们常常遇到两种截然相反、不能相互兼容但又同样必要的情形,在这种情况下我们需要的不是肯定或否定,而是协商和和解,这也就意味着我们是处于“是”与“不是”之间。

在这样一种态度之下,德里达对于传统的书写模式进行了质疑。传统的书写模式是封闭的,与百科全书类似,所提供的是绝对知识,统治其中的是单线的逻辑,由此形成了清晰的知识,构成了绝对真理。这种传统的哲理观是建立在逻各斯之上的,也就是说,统御它们的是逻各斯。逻各斯就是理性、话语、比例关系、计算和语言,也意味着逻辑和秩序,逻各斯通过这些方式把知识聚集起来,成为一个有条理的系统。这就是逻各斯中心主义。这种知识体系产生于古希腊时代,其后一直统治着西方的哲学与文化,直到海德格尔还是如此。

他认为存在着非逻各斯中心主义的可能性,比如中国的文化就有可能是非逻各斯中心主义的。即使在传统的书写中,也并不存在像逻各斯中心主义所允诺的那样的逻辑一致性、自洽型、单线性和明晰性,事实上,在任何一个文本中都存在着一个以上的姿态,这些姿态之间进行着不知不觉的滑动和变换、迂回和弯曲。换言之,是多逻辑的,在沿着一条逻辑线索前进的时候,往往超出了原来的逻辑,走入了非逻辑的胡同。逻辑总在超出逻辑。于是可以说逻辑具有生殖能力,从中不断产生出它原来没有的、预料不到的东西。

他认为书写实质上是断片式、格言式的,尽管形式上可以很系统,逻辑上似乎也是连贯的,如黑格尔的体系,可实际上却是断续的碎片,它们只是用语言连缀起来的格言,根本不能保证逻辑的一致性和观点的绝对自洽性,而总是处于不断分裂的状态。书写过程中不断发生着断裂,意义的断裂、逻辑的断裂。书写既是表达又是遮蔽,当某种意义被表达出来时,同时也就遮盖了其他的意义,意义的获得也意味着意义的丧失:当一种结构形成,其它结解构就被隐藏起来。理性、逻辑不能完全揭示出这种间断性。意义的道路如同森林中的道路一样,不时地会发叉,究竟这些道路通向何方,书写者是不知道的,他更不能决定这些道路的走向。

解构是对普遍东西的解构。不存在一般的、无条件的、放之四海而皆准的知识和真理,哲学与知识总是与具体的历史相关联,具有历史性。因而也就不存在一般意义上的解构,解构总是具体的。解构,就是要把那些被遮蔽和压抑的东西揭示出来。但这个解构的过程没有终极目的,也不会终结,相反是无止境的,它在具体的语境中移动和转型。它所解构的是被具体的历史所遮蔽的东西。从这个意义上说,不存在一般的哲学,西方的“哲学”概念不适合于中国,当把中国古代的思想叫做哲学的时候,实质上已经把中国的思想西方化了。每种思想都有自己的个性,有自己的不同于他者的具体语境,是不可通约的,因为每种思想都是建筑在自己的传统之上的。

解构具有非逻辑性。事情并不是按照逻辑发生的,解构也不是按照逻辑进行的。解构是来临并发生着的东西,那些使社会和技术发生转型的事件就是解构性事件,历史上的真正革命就具有这样的意义。它们使旧的形态发生了根本性的变革,将原有的结构改变了。

解构就是要解构掉那个作为中心的东西,指出其非法性,解构因此是一种介入,而不是方法和理论。仅仅通过理论和方法,不能达到解构的目的,而必须诉诸于行动,即要质疑和反抗霸权话语;同时要肯定非中心和边缘的合法性。在这种解构活动中不仅仅是否定,更重要的是肯定,是对于那些不能还原的思想进行肯定,对生活和那些具有未来的东西进行肯定。因而德里达在批评的同时也赞成。

书写既然产生着差异,同时也为差异所产生。就前者而言,由于书写过程中的自身分裂,逻辑不断地产生出自己的对立面,产生出非逻辑,理性产生出非理性,从而导致了自身差异的产生。这里总存在着他者——某种未知的东西,由于有这个他者的存在,书写者才需要说,需要写。就后者而言,恰恰是因为存在着差异和差异的出现,才要写,把那些与他人不同的东西写出来,这些东西对于他人来说也是某种他者——是他们所未知的东西;对于书写者自己来说则是自己过去的他者——是他过去所不知道的东西。书写的本质就是要说出不知道的东西,否则就只能是老调重弹。

翻译问题就是一个典型的解构问题。翻译发生在不同的文化、不同的民族之间的边缘交界处,这是外部的翻译问题。根本上说,翻译是不可能的,因为翻译本质上就是重构,被翻译的文本是另一个文本 ,而不可能是原来的文本。然而,恰恰是在不可翻译的地方才存在着翻译的必要性,“正是那种抗拒翻译的东西在召唤翻译”,是那些不可翻译的东西吸引着译者。在翻译过程中原来文本中的统一体和语言统一体在重构中爆炸了,它们被重新组合成另一种文字,另一种文本,在另一种文化中获得不同的意义。

在翻译过程中,语言为各种思想的表达提供了工具,但同时也限制了它自身,用一种语言能够表达的东西在另一种语言中可能遇到表达的困难。比如法语中的一些词具有双重甚至多重含义,有些词既意味着解药也意味着毒药,既意味着贞节又意味着婚配,在别的语言中很难找到对应的词汇。这种限制对于别的语言恰好是一种魅力,假如一种语言可以完全翻译成另一种语言,翻译的价值也就要大打折扣。每种语言都是独一无二的,因而才具有翻译的必要。根本不存在真正的世界语,而只有民族的语言;世界语也无法表达民族语言所表达的世界。

从上述德里达的解构主义的基本内容来看,解构主义在解构的同时也在建构,它解构那些普遍的、理性的、逻辑的、独断的、现成的东西,同时又建构个体的、非逻辑的、民主的、自由的东西。它反传统,但这种“反”又是建立在传统之上的。所以,解构主义并不是绝对的否定,因为它恰恰反对任何绝对的东西,因而它自身不能成为绝对的。解构主义并不意味着西方传统的断裂,事实上它是西方传统的继续,是变形的延续,它是自希腊以来所形成的西方哲学中的自我否定和分裂传统的继续,其核心是辩证否定思想,解构主义是这种思想的变异形式。

解构主义是一种发现差异性、他者及其衍生能力的思想态度。它所指出的那些精神现象,根源于我们思维的性质:只要我们反思自己的内心世界,就可以发现,我们的思维时时处于变动不居的状态,根本无法完全把握,当我们沿着一个方向前进的时候,不知不觉之间它就走向了别处,当我们发现自己的思维已经游移时为时已晚,有时甚至找不到回去的路了。思维不断地分叉,如同迷宫一样。当一个意义占据着目前位置的时候,其他无数个意义隐藏在后面,等待着登上思维的舞台;当其中的一个登上了舞台,其他的便被遮蔽了。所以,我们常常会感到词不达意,这不仅是因为我们要表达的意思往往只是一个核,而这个核心周围形成了一个意义场,这个场是由多层次的意义构成的;而且也是因为任何词、概念也是如此,它也只是大致地表达出一个意义核,而其周围则形成了一个多重的意义场。我们的思维就在不同的意义场及其不同的层次之间过渡和跃潜。

作为一种人生态度,解构主义恰恰不是横眉立目、反抗一切、与人为敌,相反,是对个性、他者和差异性的尊重。就这个意义而言,解构主义精神的实质便是宽容。而这也就是后现代主义的精神内核,它倡导的是和解与妥协,而不是斗争;是多元而非一元,是个性而非集体,是多重的意义,而非一种意义,也非无意义。

【蓬皮杜艺术中心展览的作品。严春友摄,2006年10月20日】

爱华网

爱华网